大和岩雄『古事記成立考』の古事記偽書説

昔から古事記には「偽書説」がある。

1973年に古代史家の大和岩雄さんが『古事記成立考』を出して「偽書説」を展開する前にも、中沢見明『古事記論』(1929年)、鳥越憲三郎『古事記は偽書か』(1971年)が単行本として世に問うていたそうだが、戦前の古事記は「聖典」扱いだったので、中沢氏は憲兵隊に拘引されてしまったのだとか。

古事記が「偽書」だといってもコンテンツに偽りがあるという意味じゃなくて、稗田阿礼の記憶を太安万侶が書き起こして712年に成立した———と書く「序文」が怪しまれているようだ。

その論点はもう多数あって、例えば序文は平安時代に主流になった「上奏文」の形式をとっているとか、古事記は正史にのらない秘本的性格といわれるわりには序文は宣伝臭が濃いとか、序文の太安万侶の署名には「官」が落ちているとか、いろいろ。

古事記の研究者として高名な川副武胤、神田秀夫といった先生方も、古事記の序文と本文では文体が違いすぎることを指摘されているそうだ(序文は唐様、本文は倭様)。

さてそれじゃ、大和さんは古事記の成立過程をどうお考えなのだろう。

結論だけ書くと、オリジナルの「原」古事記は天武天皇の時代に成立していて、資料とした古文献は日本書紀とほぼ共通。それが平安初期に「原」古事記の表記や系譜などを整理統一し、注や音注を書き加えて、現在ぼくらが目にする「現存」古事記が編纂された。

そこにさらに、問題の「序文」が添付される———。

つまり、古事記には飛鳥時代以前の古い部分と、平安初期の新しい部分が共存し、そこに本文を反映しているとは言い難い「序文」がくっついている、というのが大和さんのお考え。

んで「現存」古事記の新しさの代表として論じられるのが、古事記神話の冒頭にトップバッターとして登場する「天之御中主神(アメノミナカヌシ)」だ。

古事記のアメノミナカヌシの新しさ

前回の記事でみたように、古事記が神々の住む場所として設定した「高天原」は、日本書紀本文や万葉集には登場しない新しい概念で、そのルーツは中国思想・道教の「皇天原」にあるという。

そんな観念上の存在である高天原に真っ先に現れた神が「アメノミナカヌシ」だが、こちらもやはり「思弁的」「形而上学的」な神というのが定説らしい。実体がないので宮中でも祀られなかったし、「延喜式神名帳」にも出てこない。

神話学者の上田正昭さんは、アメノミナカヌシについて「天の中心を求める宇宙的な考え方であり、かなり思想としては高次なもの」として、中国思想の最高神「太一」との関連を指摘されている。

だが、この古事記が始原神として掲げるアメノミナカヌシを、正史の日本書紀は重く扱っていない。出てくるのは第一段、第四の「一書」に一回だけで、しかも「また別の伝では」と後から加えたような印象さえある。

一書(第四の一書)にはつぎのように伝えている。

(『日本書紀(上)』中公文庫)

天と地とがはじめて分かれたとき、はじめてともに生まれた二はしらの神がある。これを国常立尊、つぎに国狭槌尊という。

また別の伝ではつぎのようにいっている。高天原に生まれた神の名を天御中主尊、つぎに高皇産霊尊、つぎに神皇産霊尊という。

大和さんは、日本書紀はことさらにアメノミナカヌシを無視しているわけではなく、日本書紀の編纂時期(奈良時代初期)には、アメノミナカヌシを「造化の神」とする考え方がまだ定着してなかったからだろう———と書かれている。

ところが不思議なことに、もっと後世の平安初期に成立した史書『古語拾遺』や『先代旧事本紀』『住吉大社神代記』では、軒並みアメノミナカヌシを神々のトップに挙げていて、古事記と足並みが揃っていたりする。

これ、ごく素直に考えれば、「現存」古事記の冒頭部分は、奈良時代初期ではなく、平安時代初期に書かれた(書き換えられた)ってことになるんじゃないだろうか。

古事記のオオクニヌシの新しさ

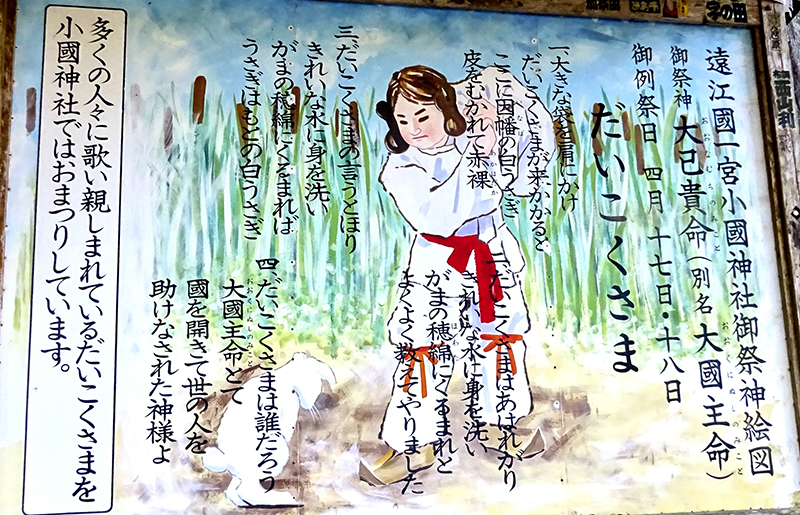

日本書紀本文が「大己貴神」と書く出雲神を、古事記は「大国主神」と書く。大和さんによれば、古事記はアメノミナカヌシの「天主」に対応させて、オオクニヌシを「国主」と呼ぶのだという。

古事記のオオクニヌシは、”因幡の白兎”や”八十神の迫害”などでは「大穴牟遅神」、”根の国からの脱出”では「葦原色許男命」、”沼河比売との恋”では「八千矛神」と呼ばれるが、これら本来は別々の神々をあわせた「観念上の国主の神」として、オオクニヌシは発想されたんだそうだ。

ためしに記紀とは同時代に編纂されたとされる各地の『風土記』(逸文)を開いてみれば、オオクニヌシは因幡では「大己貴神」、尾張で「大己貴」、伊豆で「大己貴」、丹後で「大穴持神」、伊予で「大穴持命」、土佐で「大穴六道」と呼ばれていることがわかる。

どうやら奈良時代前半のオオクニヌシは、日本書紀が使う「大己貴神」の方が一般的で、古事記が使う「大国主神」は、まだその数多い異名の一つの段階だった———という印象がある。

古事記を書いたのは多人長

さて、ではどこの誰が「現存」古事記を編纂し、序文を付けたのかといえば、かなり昔から「多人長(おおのひとなが)」なる人物が有力視されてきたのだとか。

朝廷が開く日本書紀の講義(日本紀講)の際、訓詁(字句の解釈)について筆録したものを「日本紀私記」というそうだが、歴史上、はじめて「古事記」の名前が文献に登場したのが、812年の『弘仁私記』。

その講義の中心人物で『弘仁私記』を著したのが、多人長だ。

夫日本紀者一品舎人親王、従四位下勲五等太朝臣安麻呂等、勅所撰也。先是浄御原(天武)天皇御宇之日、有舎人姓稗田名阿礼、年廿八為人謹格。聞見聴慧。天皇勅阿礼、使習帝王本紀及先代旧事。未令撰録、世運遷代、豊国成姫(元明)天皇臨軒之季、詔正五位安麻呂俾撰阿礼所誦之言。和銅五年正月廿八日、初上彼書、所謂古事記三巻者也。

(弘仁私記・序『古事記成立考』より)

上は多人長が書いた『弘仁私記』に付けられた序文だが、なぜか日本書紀の編纂に「太安万侶」が加わっていたことになっていて、その上で、太安万侶の事績として古事記が挙げられている。

明らかな虚偽であり、古事記偽書説の中沢氏・鳥越氏でなくても「古事記の宣伝か?」という印象を持ってもおかしくない。

んで名前のとおりで、太安万侶は多人長の一族「多氏」の出身で、その出世頭だ。

大和さんは、当時日本最高の学者の一人だった多人長が、自家に伝わる「原」古事記を再編集し、一族の英雄・太安万侶の作と偽った序文を添付して、それを自分が主催する日本紀講のサブテキストに使ったのだろう、と推察されている。

上に引用した『弘仁私記』の序文はタイミングからみて多人長の作ではないそうだが、日本書紀の研究者にとっては講義録の「私記」は必読書なので、次第に”日本書紀より古い勅撰の史書”という古事記のイメージは拡散されていったんだそうだ。宣伝、大成功だ。

ただ、多人長は古語の訓みや音韻に詳しい国語学者・言語学者ではあったが、歴史は専門ではなかったようで、古事記の説話・歌謡・系譜には今いち整合性の取れてない箇所も残ったんだそうだ。

多氏が古事記を再編集して世に出したのには別の動機もあったという。弘仁三年の日本紀講の、3年後に成立した勅撰の氏族名鑑『新撰姓氏録』への不満だ。

これも「現存」古事記の新しさの根拠になるものだが、国文学者の梅沢伊勢三さんによると、日本書紀の2倍の氏族が登場する古事記の氏族記事は、『新撰姓氏録』のそれに「意外に近似している」のだという。

しかし『新撰姓氏録』は、日本書紀の参照は明記しているのに、古事記を典拠とする箇所はゼロ。つまり古事記は815年に成立した『新撰姓氏録』を参照している・・・(後にできた?)。

大和さんによれば、なんでも『弘仁私記』の序文には、その当時の氏姓関係の書物への悪口が書き連ねてあるそうで、恐れ多くて直接は言及できないが、勅撰の『新撰姓氏録』にかなりの不満をもっていた人物が、人長の『弘仁私記』に古事記推しの序文を付けたのではないか、ということだ。

『古事記成立考』にはその具体例も挙げられているが、ちょー細かい話題なので割愛する。

最後に繰り返しになるが、大和さんが決して「現存」古事記全体を「偽書」といって否定しているわけじゃない点を強調しておきたい。

『万葉集』の最終成立時期をもって、柿本人麻呂の歌を後代に下げる人はいまい。それと同じに現存『古事記』の最終成立時期と、内容の古さを混同してはならない。内容に新しい書き方もあるが、本文の多くは原『古事記』のままで、もっとも古い「フルコトブミ」である。

(『古事記成立考』)

古事記と日本書紀(4)につづく