吉備津彦は実在の人物か

日本書紀によると、崇神天皇10年(長浜浩明さんの計算で212年頃)に、勅命によって「西道」の「教化」に派遣されたのが、四道将軍の「吉備津彦」だ。

九月丙戌朔甲午、以大彥命遣北陸、武渟川別遣東海、吉備津彥遣西道、丹波道主命遣丹波。

『日本書紀』原文

だがぼくは四人の将軍のうち、吉備津彦だけは実在しなかったか、あるいは吉備に派遣された年代が他と違うか、のいずれかだと思っている。理由はその「年齢」だ。

日本書紀によれば、吉備津彦の父親は第7代孝霊天皇で、その在位は長浜さんの計算だと110−148年頃。その崩御は64歳頃になる。

てことは、どんなに遅くても吉備津彦は149年生まれになるので、四道将軍に選ばれたのは63歳以上のことで、出雲振根の誅殺にいたっては88歳以上のことになる。これでは老人虐待だ。

しかもその計算は、吉備津彦を孝霊天皇64歳のときの子に想定したもので、普通の男性が種付け可能な年齢を40歳までとしてみれば、さらに24年繰り上げることになる。四道将軍は88歳以上、出雲振根の討伐は113歳以上(笑)だ。

なお長浜さんの計算で「春秋年」を適用できるのは、日本書紀の「主役」である歴代天皇だけで、吉備津彦の年齢を半分にするわけにはいかないだろう。

また、吉備津彦の姉に「大物主神」に嫁いだものの、事故で薨去して「箸墓(はしのみはか)」に葬られたという「倭迹迹日百襲姫命」がいるが、当然、この皇女も80代で初婚だったことになる。

ところで古事記には「四道将軍」という観念自体が存在しない。

崇神天皇の御世に、オオヒコが「越の道」に、その子タケヌナカワワケが「東方十二道」に派遣され、さらにヒコイマス王が「丹波」で「玖賀耳之御笠」なる人を殺害した———というのが、古事記の該当記事だ。

このうちヒコイマス王については、日本書紀の「丹波道主命」と親子二代で丹波を平定したと考えれば、特に齟齬はないと思う。

じゃあ本当は「三道将軍」だったのか?といえば、実は吉備津彦の吉備平定の記事は、古事記にもしっかり載せられている。ただ、そのタイミングが日本書紀とは違う。

古事記のなかで吉備津彦とその異母弟(稚武彦命)が吉備に向かったのは、父・孝霊天皇の記事の中に収められているのだった。

大吉備津日子命と若建吉備津日子命とは、二人一緒になって、播磨国の氷河に張り出た丘の崎に、祭事の甕を据え神を祭って、播磨を吉備国への道の入り口として、吉備国を平定した。

(『古事記』角川ソフィア文庫)

そこで、この大吉備津日子命は、吉備の上道臣の祖先である。次に若日子建吉備津日子命は、吉備の下道臣・笠臣の祖先である。

おそらく、日本書紀が「四道将軍」として一箇所にまとめた崇神10年の遠征より前に、吉備津彦の遠征だけは行われていたんじゃないだろうか。たとえば2世紀の終わりごろに・・・。

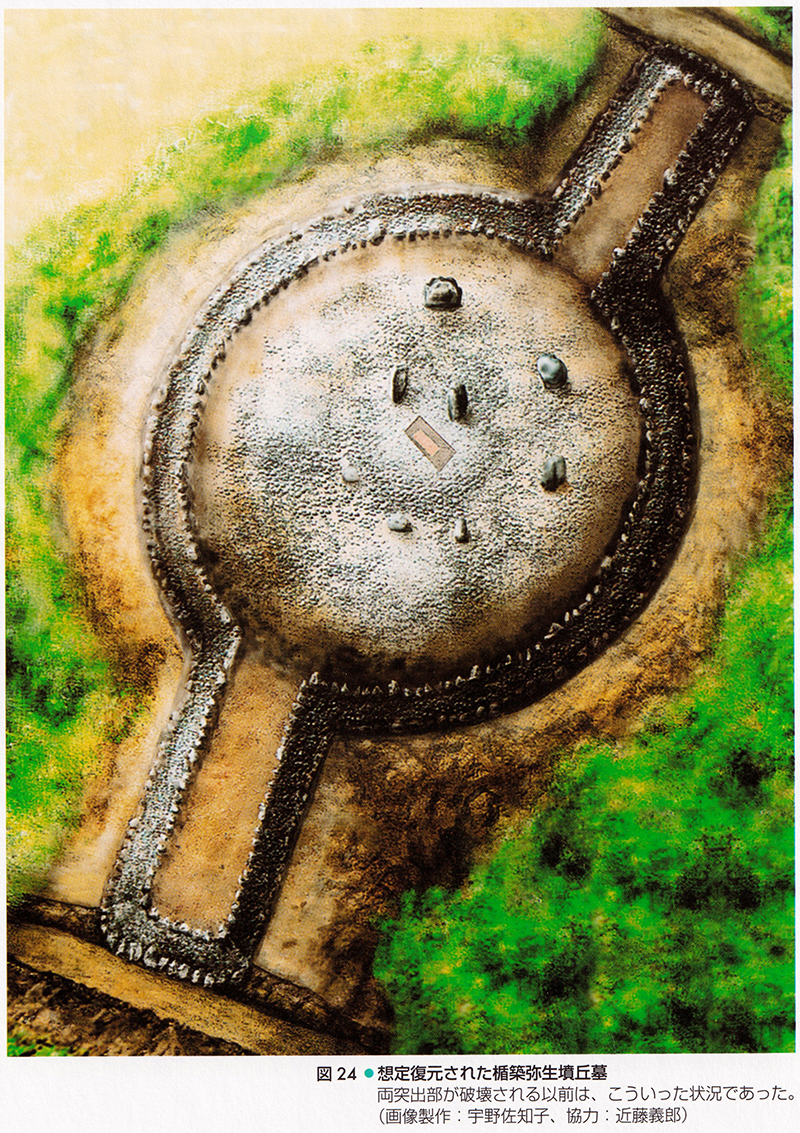

するとそこで、吉備津彦はとんでもないものを目撃してしまったことだろう。弥生時代のお墓としては全国最大となる、吉備王の「楯築(たてつき)墳丘墓」だ。

吉備の王墓「楯築弥生墳丘墓」

まだ奈良盆地には”王墓”のカケラもなかった2世紀の後葉に、岡山県倉敷市に造営された吉備王のお墓が「楯築弥生墳丘墓」だ。

発掘を担当された考古学者の福本明さんによると、円丘部が約40m、南西の突出部が約22m、北東の突出部が16.5〜19.5mの「双方中円墳」なるスタイルで、全長はおおむね80m前後というのが「楯築」の威容。

同時期の出雲王墓「西谷3号墓」が、突出部を含めて52x42mなので、楯築のほうが断然大きい(長い?)。ただし墳丘のみの比較では、出雲も吉備も丹後もだいたい似たようなサイズになる。

大きさだけではなく、楯築ではさまざまな新機軸が打ち出され、それまでの吉備の首長墓とは一線を画す内容になっている。

福本さんのご著書から何点かピックアップしてみると、まずは当時は貴重品とされた「朱」の大量使用がある。棺底に敷かれた朱は、厚いところで5cmにもなり、総量はなんと32kg。

それと、木棺を守る外箱である「槨」の存在。

木槨は、出雲王の「西谷3号墓」でも採用されたが、吉備では楯築の他の墳墓でも使われているので、福本さんは吉備発祥の埋葬方法だぞ、と言外に匂わせている印象あり。むろん元々のルーツは楽浪郡にあるそうだ。

ちなみに「魏志倭人伝」には「倭人」は「槨」を使わない(有棺無槨)と書かれている。魏の使者は、吉備王の墳墓については何も知らなかったのだろうか。

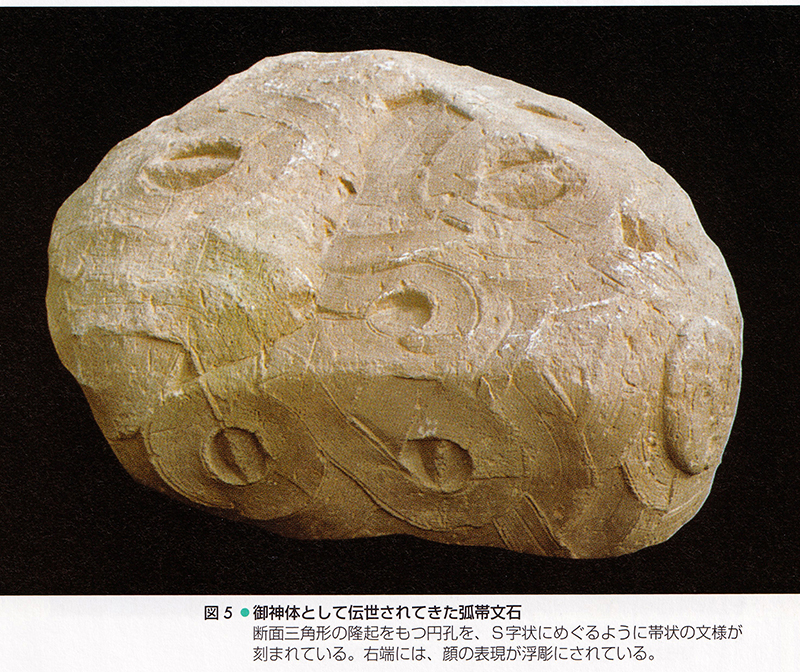

墳丘上の「石祠」におさめられていた御神体「弧帯文石」は、その小型版が墳丘の内部からも見つかっている(御神体は長さ90cmx厚さ35cm、出土品は体積比でその9分の一)。

いずれも帯でグルグル巻かれたような不思議な文様が刻まれていて、御神体の方には「顔」らしきものが付き、出土品は粉々に砕かれた状態で現れたという。その意味するものは、もちろん不明だ。

「弧帯文石」と同じイメージが刻まれた土器が、吉備オリジナルの「特殊器台」と「特殊壺」。楯築から出土した特殊器台には、高さ1.12mの大きなものもあるそうだ。

この吉備の葬祭用の土器は、出雲王の「西谷3号墓」でも使われたし、のちにヤマトの王墓(天皇陵)「箸墓(はしはか)古墳」や「西殿塚古墳」でも使われている。

ただ、それらは吉備のオリジナルではあったが、それを「円筒埴輪」に発展させ、各地に普及させたのはヤマトなのだという。

特殊器台の最終形「宮山型」は、大和では4基の前方後円墳から見つかっているのに対し、肝心の吉備では「宮山弥生墳丘墓」の一箇所でしか確認されていないそうだ。

それと、墳丘上に立てられた巨石も、吉備のオリジナルだという。ぼくらも現地で見てきたが、高いものは3mほどはあった。なぜ立てられたかの意図は不明だ。

———ところが、これほど革新的な新機軸を打ち出しながら、楯築弥生墳丘墓の「副葬品」は驚くほど簡素なものだったという。鉄剣一口と三連の玉類だけで、鏡もなければ、大量の鉄製武器や農具なども見られなかったそうだ。

同時代の丹後では、墳丘は凡庸だが、副葬品がめちゃめちゃ豪華な王墓を造っていたわけで、地域によって葬送儀礼の考え方は、全く別物だったということか。

楯築遺跡から纒向石塚古墳へ

2世紀の終わりごろ、「教化」と称して吉備を訪れた吉備津彦も、楯築の威容にはきっと腰を抜かしたことだろう。そして吉備津彦は、吉備から大和に「特殊器台」や「特殊壺」「木棺木槨」「朱の使用」などのアイデアを持ち帰ったんじゃないだろうか。

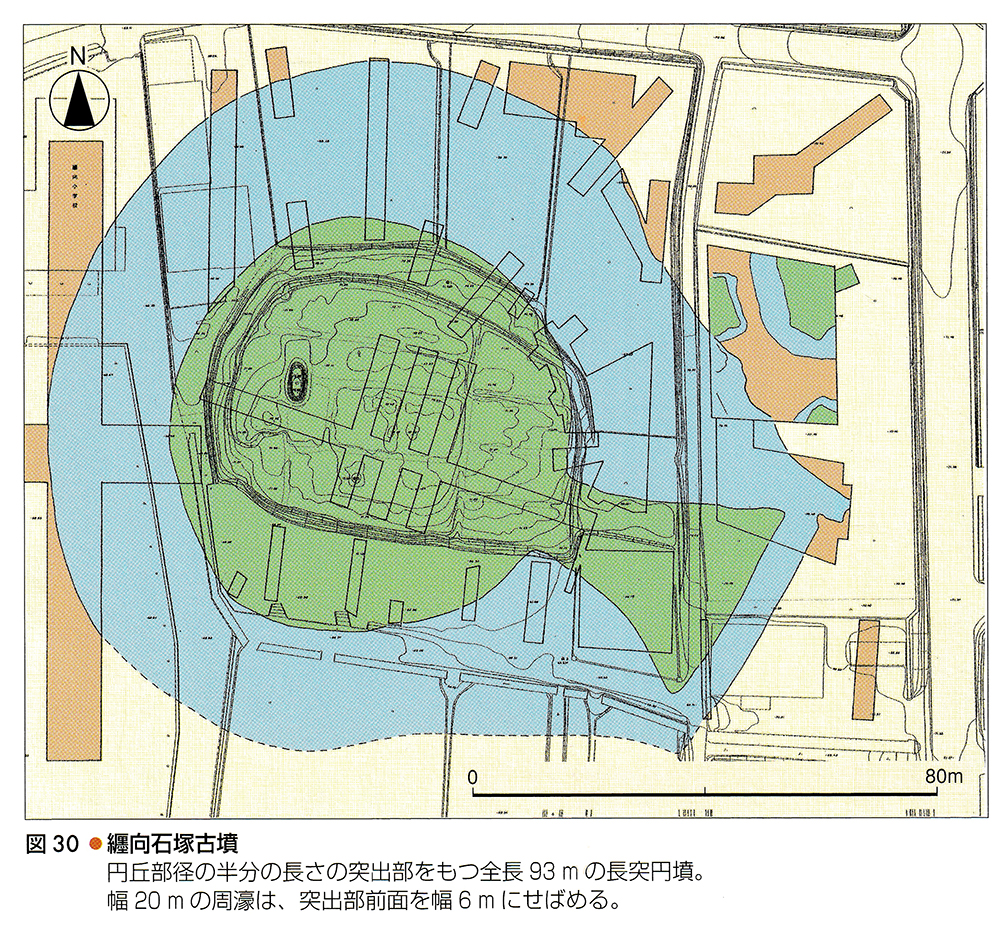

奈良県の考古学者・石野博信さんによれば、奈良盆地の「纒向」(桜井市)に初めての前方後円タイプの「王墓」が造営されたのは、西暦210年頃のことだという。

(『邪馬台国の候補地・纒向遺跡』石野博信/2008年)

その「纒向石塚古墳」の全長は、吉備や出雲の「王墓」をはるかに超える93m。他では見られない「周濠」も備えていたようだ。

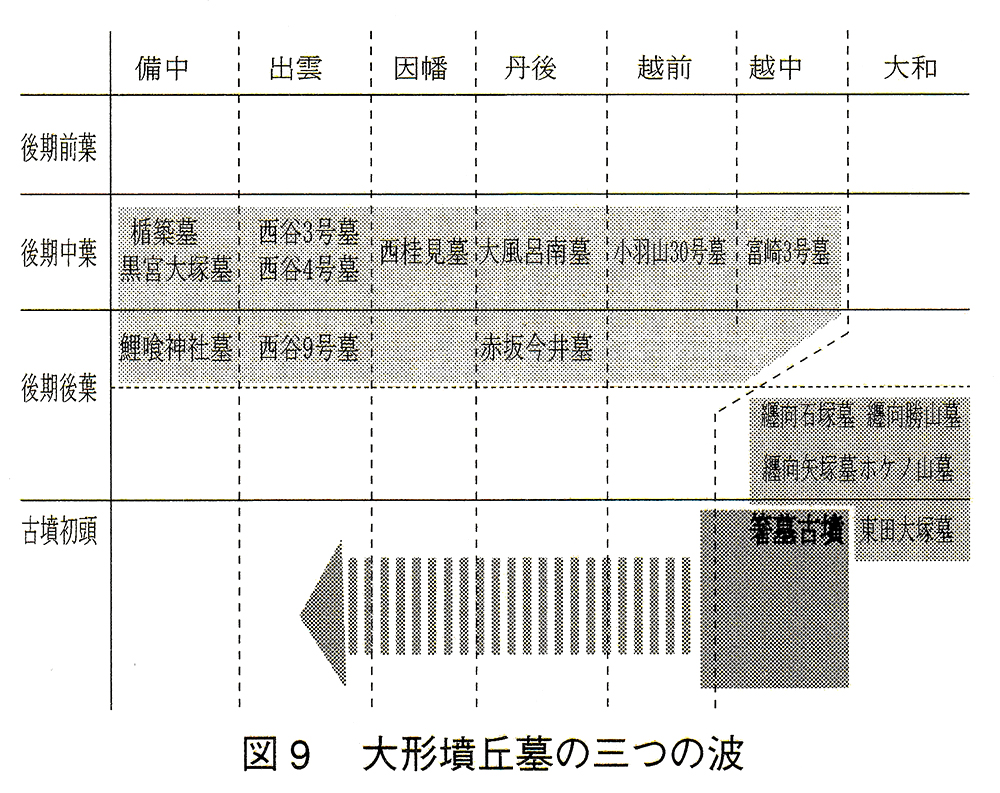

ぼくはタイミング的に見て、纒向石塚古墳の被葬者には、長浜さんの計算で在位177−207年頃の第9代開化天皇がマッチすると思うが、それはさておき、時期は遅れるが、丹波道主は丹後王の「赤坂今井墳墓」から豪華な副葬品のアイデアを、武渟川別は出雲王の「西谷3号墓」から貼石(葺石)のアイデアを、それぞれ持ち帰ってきたんじゃないだろうか。

そうやって各地の王墓の要素を集約して、3世紀の半ばに完成したのが、全長290mの超巨大前方後円墳「箸墓古墳」だった。ぼくはもちろん、四道将軍を派遣した崇神天皇(在位207−241年頃)のお墓だと思っている。

九州北部は中国鏡をはじめとした多彩な品々の副葬、出雲は墳丘斜面への葺石(貼石)、丹後は刳り抜き式木棺や鉄器の副葬、吉備は円筒埴輪につながる特殊器台形土器や特殊壺形土器の樹立、近江や東海は前方後方形の墳丘など。

それら弥生墳墓の諸要素を統合して、斉一度を高め、大型化によっていっそうのビジュアル化を図った墳丘様式が、三世紀中ごろに成立した前方後円墳である。

(『前方後円墳とはなにか』広瀬和雄/2019年)

考古学者の広瀬和雄さんによれば、前方後円墳は成立当初から西日本首長層の「政治的連携をふまえた<共有>の側面をもつ」という。

日本書紀と考古学を照合してみれば、確かに四道将軍の遠征を受けた地域では、その後オリジナルの弥生王墓の造営がストップしてしまう。吉備でも、楯築のあと「鯉喰神社墳丘墓」がつくられたものの、サイズは34x28mにスケールダウンして、それが最後の王墓となっている。

ただこの動きは、広瀬さんによれば<共有>へと向かうプロセスなので、箸墓古墳の完成後には、吉備でもその二分の一相似形、138mの前方後円墳「浦間茶臼山古墳」が造営されている。こちらからは楯築にはなかった銅鏡片や、鉄製武器なども出土しているそうだ。

ところで・・・箸墓の完成には各地の王墓の要素が集約される「政治的連携」が必要だったわけだが、それとは全く異なる歴史をもつ国が、同時代の列島には存在していた。

邪馬台国だ。

魏志倭人伝によれば、3世紀前半の邪馬台国は、南にある「狗奴国」との戦争に明け暮れていた。247〜8年頃に女王の卑弥呼が死ぬと、新たに男王が立ったがみな従わず、内乱が起こって殺し合いをし、千余人が死んだのだという。

この邪馬台国のストーリーと、「政治的連携をふまえた<共有>」という箸墓古墳の誕生ストーリーは、全く別の地域で起こったものだと、ぼくには思える。

古墳時代の吉備の実力

独自性に溢れる吉備の弥生王墓「楯築弥生墳丘墓」が、日本初の前方後円墳「箸墓古墳」を構成する重要なパーツを提供したことは間違いない。ただ、だからといって吉備の力を実力以上に評価するのはマズいような気もする。

まず、楯築は立派なお墓だが、「地形を整形したもので盛り土はほとんどない」のだという(広瀬和雄)。

吉備では5世紀に、歴代4位の大きさとなる墳丘長350mの「造山古墳」を築造していて、これは同時期にヤマトが百舌鳥古墳群につくった「上石津ミサンザイ古墳」の360mに匹敵する。タイミング的には、吉備の造山古墳が暫定的に日本一だった可能性もあったらしい。

だが、その造山古墳も丘陵を生かしたもので盛り土が少なく、上の写真のように、上石津ミサンザイ古墳では備えられた「周濠」や「周堤」もつくられていない。ミサンザイに比べると、かなり労働力が省かれているのだという(広瀬和雄)。

つまり、たしかに吉備はヤマトに次ぐ勢力ではあるものの、その差はかなーり大きいという感じらしい。

【関連記事】吉備「造山古墳」と百舌鳥「上石津ミサンザイ古墳」は誰の墓か

吉備がヤマトに対して劣勢だった理由には、古墳時代までの岡山平野が想像以上に狭かったことが挙げられるかも知れない。

上の「図6 古墳時代の岡山平野」を見ると、当時はJR岡山駅まで海が迫っていたことがよく分かる。少ない平地が、丘陵で分断されている様子も一目瞭然だ。

これでは、その当時から今と同じ平地を擁していた奈良盆地とは、農業生産性において大きな差をつけられていたとしても、仕方のない話だといえそうだ。

崇神天皇(6)につづく