否定され、殺される弥生のカミ

考古学者の石野博信さんによると2世紀末、つまり纒向遺跡の初期の頃、「纒向人」は徹底した「弥生のカミ殺し」を行ったのだという。

その一つは「大福遺跡」で見られたような、銅鐸の「埋め殺し」で、彼らは銅鐸の内部に土砂を充填してから、土中に埋めてしまったのだという。

もう一つが「脇本遺跡」などで見られた、銅鐸の破壊。しかも壊しただけじゃなく、「単なる銅素材」として他の器具に転用したのだという。

(『弥生興亡 女王卑弥呼の登場』2010年)

こうした「青銅器祭祀の終焉」つまり青銅器の破棄は、出雲や吉備ではもっと早く、1世紀中葉(AD50前後)には完了していたようだ。銅鐸をガラガラ鳴らしてカミを呼ぶ祭りを、出雲や吉備はとっくに捨ててしまっていた。

代わって彼らが始めたのが、墳丘墓の上で執り行う祭祀だった。祀られるのはもちろん、その墳丘墓に眠る彼らの首長(王)だ。出雲では「四隅突出型」の王墓が次々に造営され、吉備王の「楯築遺跡」の全長は、80mにも達したのだった。

亡き「王」の魂を閉じ込めるお墓

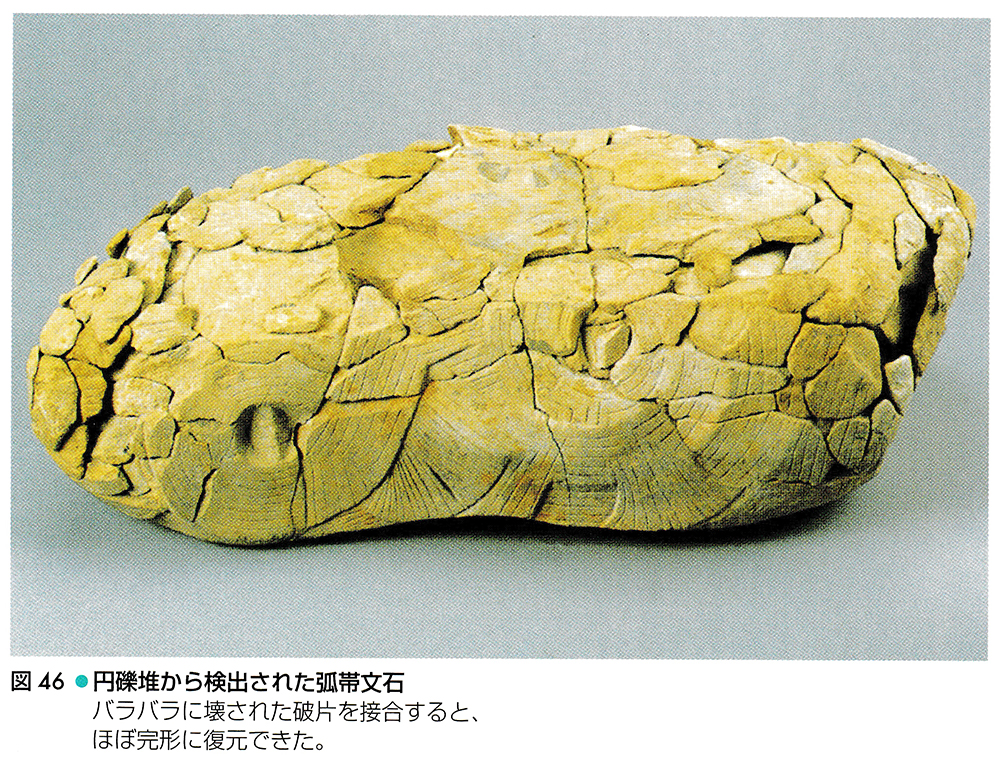

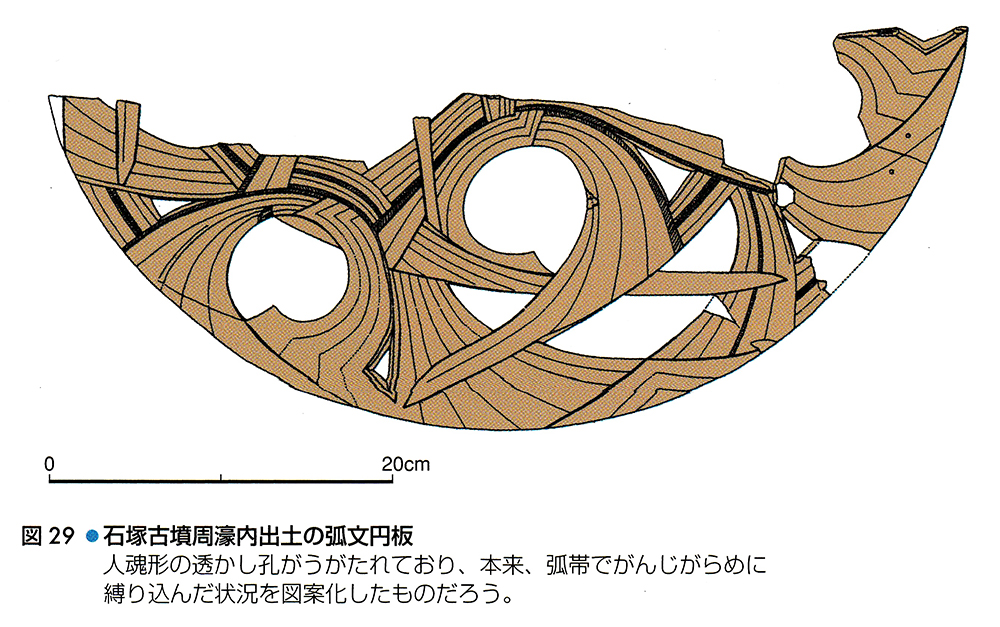

吉備の王墓「楯築遺跡」では、墳丘の内部から粉々に破壊された「弧帯文石」が見つかっている。

表面には円孔をS字状にめぐるような帯状の文様が施されていて、もう一基の、破壊されずに「御神体」として伝世されてきたものには「顔」らしきものが刻まれていた。

地元の考古学者・福本明さんは、御神体に刻まれた「顔だけを出し、体全体を帯で幾重にも巻かれている姿に見える人物」について、「楯築弥生墳丘墓に葬られた首長自身」である可能性に言及されている。

そうだとすれば、そのミニチュアを破壊したうえで墳墓の中に撒いた行為には、「首長自身」をお墓に閉じ込める意図があったとも考えられる。

というのも、楯築遺跡より70〜80年あとの纒向に造営された「ホケノ山古墳」も、やはり亡き首長の魂を「閉じ込める墓」だったという説がある。

奈良の考古学者、清水眞一さんによると、ホケノ山古墳は内部に「石積槨」といわれる木棺を保護する外箱が設置されていたが、発掘したときには「天井石」がなかったそうだ。どうやら天井には丸太か太い板材で「蓋」がつくられていて、その上に大量の河原石が乗せられていたらしい。

それが時が経って木材が腐ると、蓋に乗せられていた天井の河原石が落ちてきて、木棺を覆ってしまった。そのようなホケノ山古墳の仕掛けを、清水さんは「まるで被葬者の魂が棺や槨のなかから逃げ出さないように見える構造」だというわけだ。

それは棺内をがんじがらめにして「魂を閉じ込める表現」であろうと。

去来するカミから常住するカミへ

ホケノ山古墳の石積槨については、他にも面白い説がある。

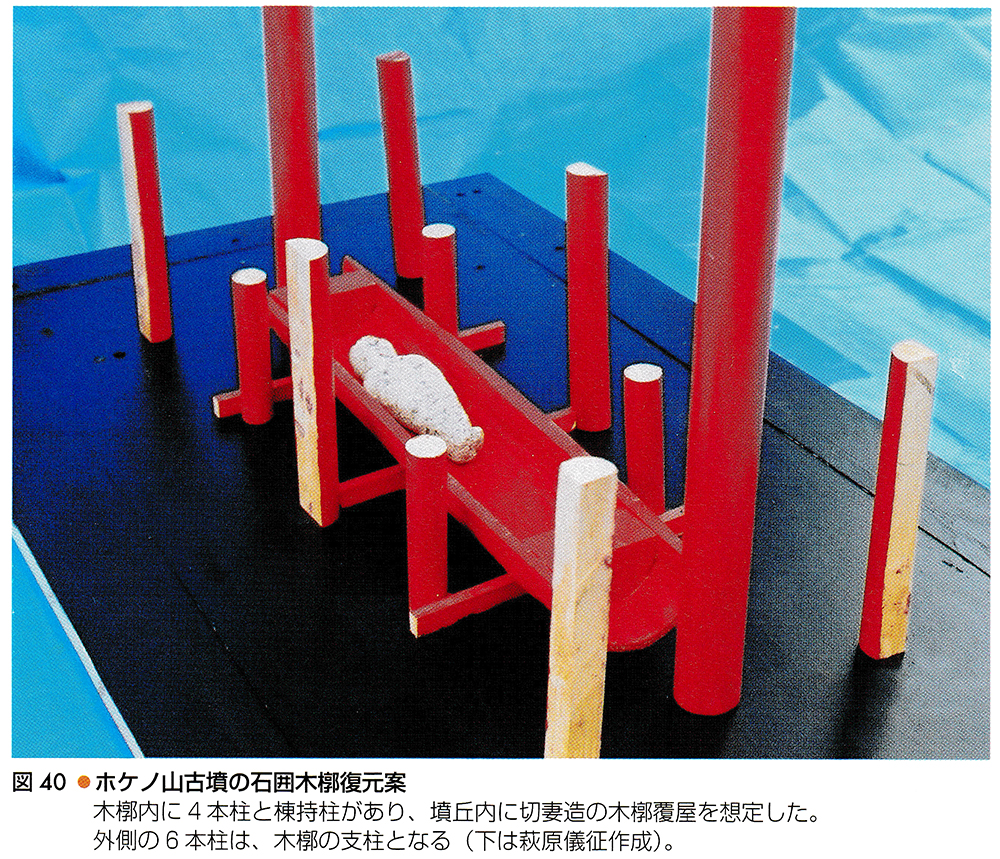

石野さんによれば、その木棺は長さ7mx幅2.7mの板囲いの中に収められていたが、板囲いを支えていた6本の「槨支柱」とは別に、4本の「主柱」と2本の「棟持柱」が立てられていたそうだ。

つまりホケノ山古墳には、内部に伊勢神宮の「神明造り」のような「切妻造の建物」が設けられていた可能性があった。んでその「建物」が崩壊して、被葬者の魂は棺に「閉じ込められる」という流れになるわけだが、・・・神殿に葬られたんだから、被葬者は「カミ」と見なされていたことになるんだろう。

で、以上のような弥生の「カミ」の歴史を、考古学者の広瀬和雄さんは<去来するカミ>から<常住するカミ>への変換だと書かれている。

弥生時代のカミは、銅鐸を鳴らして祈りを捧げると、どこからともなく人間界に降りてきて、豊穣をもたらしてくれる存在だった。しかし弥生後期になると、気候が急激に寒冷化したり、洪水や火山活動が相次いだりで、<去来するカミ>への信頼は失われつつあった。

そこで人々は、いよいよ現実の人間社会に登場してきた我らが「王」に、その死後も<常住するカミ>として、共同体を守護する役目を期待した。それが墳丘墓での祭祀だ。

〈亡き首長がカミになって共同体を守護する〉との共同幻想が前方後円墳を生み出した。

(『前方後円墳国家』広瀬和雄/2003年)

カミと化した亡き首長が、副葬されたさまざまな道具を駆使して共同体の繁栄を維持・運営していく、との幻想が人びとの間に蔓延していた。

すなわち、前方後円墳は〈死した首長がカミとなって再生するための舞台装置〉であった。それは共同体の再生産が念じられた場であった。

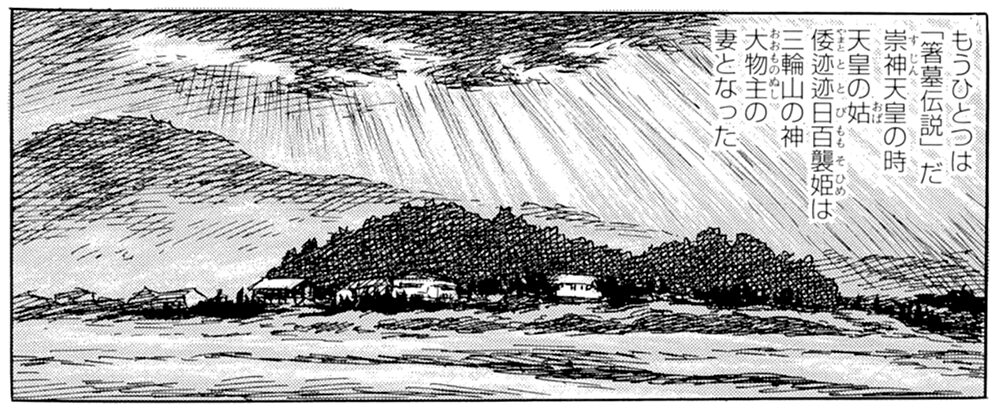

箸墓伝説の倭迹迹日百襲姫命

ところで日本書紀には、崇神天皇の御世のこととして「箸墓伝説」が載せられている。

第7代孝霊天皇の皇女で、崇神天皇の大伯母にあたる「倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)」は、かつて自分に憑依して、その正体を明かした三輪山の「大物主神」と結婚した。しかし大物主神は夜にしか現れないので、モモソ姫は昼間の姿を見たいとせがんだ。

すると大物主神は理解を示し、翌朝、姫の「櫛笥」に小さなヘビの姿で現れた。モモソ姫が驚いて声を上げてしまうと、恥辱を受けたと怒った大物主神は、山に帰っていってしまった。

残されたモモソ姫はその場にへたりこみ、うっかり箸で陰部を撞いて薨去してしまう。姫は「大市」に葬られ、人々はその墓を「箸墓(はしのみはか)」と呼んだという———。

日本書紀によれば、モモソ姫の墓は「昼は人が作り、夜は神がつくった」のだという。昼間に現れた大物主神が「蛇体」だったように、ぼくは崇神天皇の頃にはすでに、神と人とが分離してしまっていたことを表すエピソードが「箸墓伝説」なんじゃないかと思う。

祀られるべきは、共同体を守護できる能力を持つ、ヒトの魂。

なので強力なシャーマンで、「武埴安彦」の謀反をいち早く察知して、崇神天皇のピンチを助けたモモソ姫も、前方後円墳に常住する<カミ>の一人として祀られたのだろう。

※といっても、ただの皇女に過ぎないモモソ姫が280mの当時最大の王墓で祀られるとは思えない。それでちょっと調べてみたところ、特殊器台が出土していて、かつ「大坂山」の玄武岩を使っている最古式の前方後円墳「馬口山古墳」(110m)あたり、候補に挙げられるんじゃないかと思った。

纒向石塚古墳の登場

清水さんによれば、弥生時代後期の奈良盆地のお墓は、一辺10〜20m、高さ1m程度の「方形周溝墓」といわれるやつで、それが「小規模な群集墳」を構成していたそうだ。

同時代の「伊都国」や「奴国」では、王墓に「鏡」「玉」「剣」などの豪華な副葬を行っていたが、奈良盆地にはそもそも副葬の習慣さえなかったのだという。

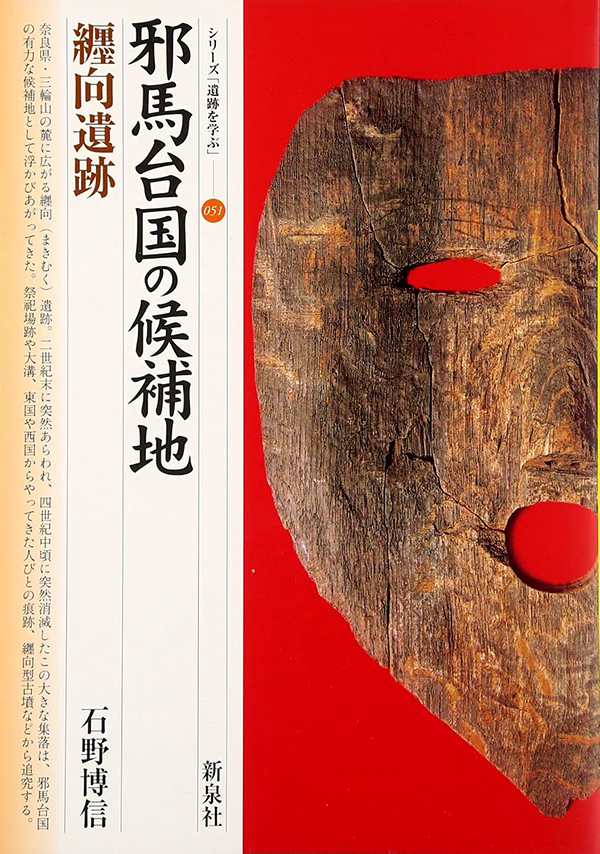

そこに突如あらわれたのが、前方後円タイプの「纒向石塚古墳」だ。全長96mは、それ以前の各地の弥生王墓を遥かにしのぐスケールだ。ただ、この時点ではヤマトの古墳にはまだ石槨も石室もなく、土を掘っただけの「素掘りの墓嚝」の段階だったそうだ。

その石塚古墳から出土したものに、吉備の「弧帯文石」によく似た文様が刻まれた「弧文円板」なる木製品がある。

こうしたものの発見が、奈良盆地に何の前触れもなく突然あらわれた100m級の墳墓が、吉備を始めとした各地の墓制を集約して設計されたものだという根拠になっているようだ。

「墳丘」は東海地方や四国、「埴輪」は吉備、「葺石」は出雲、「豪華副葬品」は丹後・・・と、前方後円墳を構成する要素が各地から集められたのだと。

なお纒向石塚古墳の築造年代については、そこから「庄内式」の土器が一欠片も出土しないことから、発掘担当者の石野さんはAD180−210年の「弥生Ⅴ様式末」の一番最後、西暦210年ごろの築造だと書かれている。

つづくホケノ山古墳は、やはり出土した土器から3世紀中葉の築造をお考えのようだ。

箸墓古墳の築造年代

2010年に刊行された『前方後円墳の世界』のなかで、当時は国立歴史民俗博物館(歴博)の教授だった広瀬さんは、箸墓古墳から出土した土器と「同一形式の布留0式土器」が、炭素14年代法で西暦240〜260年の数値を出したことから、前方後円墳の成立は3世紀中頃に「ほぼ固まってきました」と書かれている。それが国立歴博のコンセンサスだ。

ただ、だからといって、邪馬台国大和説が主張するように、箸墓古墳が247か248年に没した卑弥呼の墓だと決めつけるのは「時期尚早」だとも書かれている。魏志倭人伝がいう卑弥呼の「塚」と箸墓古墳では、形状やサイズが全く異なるからだ。

一方、奈良の考古学者からすれば、土器の「纒向編年」でいう「布留0式」は270−290年の期間にあたるので、橿原考古学研究所に在籍していた石野さんも清水さんも、箸墓古墳の築造年代は280−290年頃だと主張されている。

んでこのとき、石野さんの方は邪馬台国大和説の論者なので、箸墓古墳の被葬者は卑弥呼ではなく「次に女王となったトヨがふさわしい」とも書かれている。

ただ、それだと卑弥呼の墓は3世紀中頃の「ホケノ山古墳」になるような気もするが、石野さんによれば、ホケノ山古墳は3世紀初頭につくられた阿波の「萩原一号墳」に似た造りなので、被葬者は四国出身の人物がふさわしいという・・・。

ぼく個人としては、箸墓古墳の築造は国立歴博のいう3世紀中頃で、被葬者は長浜浩明さんの計算で在位207−241年頃になる、第10代崇神天皇だと思っている。

箸墓古墳の築造を3世紀後葉だとすると、吉備の楯築遺跡からは100年後になってしまい、特殊器台や特殊壺がその間、宙ぶらりんになっている印象がある。影響を与えたという弥生王墓との間隔が、空きすぎているような気がしてしまう。

だがもちろん、地元奈良の専門家の見立ては尊重しなければらない。

それで改めて思いついたのが、のちの推古天皇が得意とした「改葬」の件。崇神天皇は一度は他の古墳に葬られたが、その後、3世紀後葉に完成した箸墓古墳に、あらためて埋葬し直された・・・。

あるいは、元々の崇神天皇陵を覆うように、箸墓古墳が巨大化された・・・つまり、石槨 or 石室は3世紀中頃のものだが、墳丘は3世紀後葉に盛り土、葺石された・・・。

ま、どっちも空想に過ぎないわけですが。

崇神天皇(7)につづく