豊城命は東国に赴任したか

日本書紀によれば、崇神天皇はその48年(長浜浩明さんの計算で231年頃)、二人の皇子が睡眠中に見た「夢」で、皇太子をどちらにするかを占うことにした。

兄の「豊城(とよき)命」は、御諸山(三輪山)から東に向かって武器を振る夢を見たといい、弟の「活目(いくめ)尊」は、御諸山から縄を四方に引きわたして、粟を食べる雀を追い払う夢を見たといった。

それ聞いた崇神天皇は、兄の豊城命には東国の統治を命じ、弟の活目尊には四方を治める皇位を継がせることに決めたという。豊城命は、上毛野君・下毛野君の始祖になったと日本書紀は書いている。

といっても、本当に豊城入彦が毛野(群馬県・栃木県)に赴任したかというとビミョーなところで、実際に現地を視察した可能性はあっても、普段の生活は「纒向」で営んでいたとぼくは思う。

というのも垂仁天皇4年(243年頃)に、皇后の兄「狭穂彦(さほひこ)王」が謀反を起こしたとき、『新撰姓氏録』に「豊城入彦命男」つまり豊城命の息子だとある「八綱田(やつなた)」が、これを鎮圧したと日本書紀に書かれているから。

もしも父の豊城入彦が、その拠点を完全に群馬県に移していたら、嫡男である八綱田も現地でその事業に参加していたと思うので、両者は纒向に住んでいたとぼくは思うわけ。

ただ、豊城入彦が東国への赴任を命じられた3世紀の前半に、西から東への大規模な移住があったことは事実らしい。

地元・群馬県の考古学者、若狭徹さんによると、群馬では弥生時代後期のAD1世紀、利根川等の河川沿岸から地元民が撤退していたのだという。「悪水が滞留する低湿地経営に頓挫」したことが、その主な理由だ。

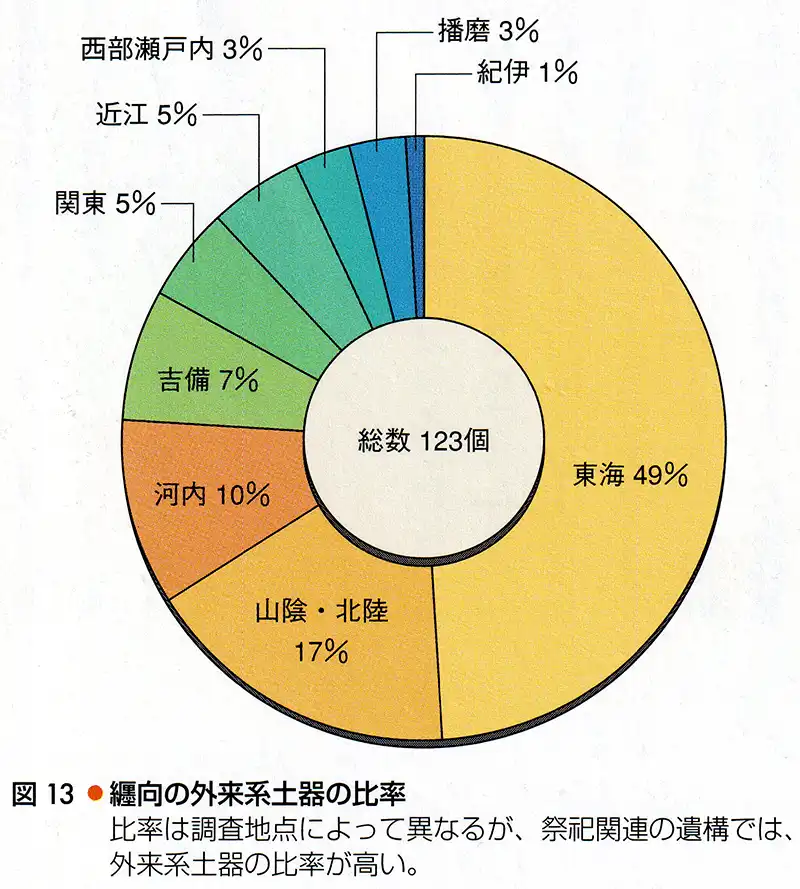

そこへ古墳時代前期(3世紀)になって、「主に東海西部の人々」が移住してきた。東海系の土器が、もっとも濃厚に定着したのが上毛野地域だったんだそうだ。

住居様式は、在来系の長方形で掘り込みが深い竪穴建物が減少し、正方形で浅い竪穴建物や、平地建物の周囲に排水溝を巡らした低地性住居がみられるようになる。

(『東国から読み解く古墳時代』若狭徹/2015)

墳墓も在来の円形墓ではなく、方形周溝墓となり、上位層は東海西部起源の前方後方形を呈する墳墓を採用している。

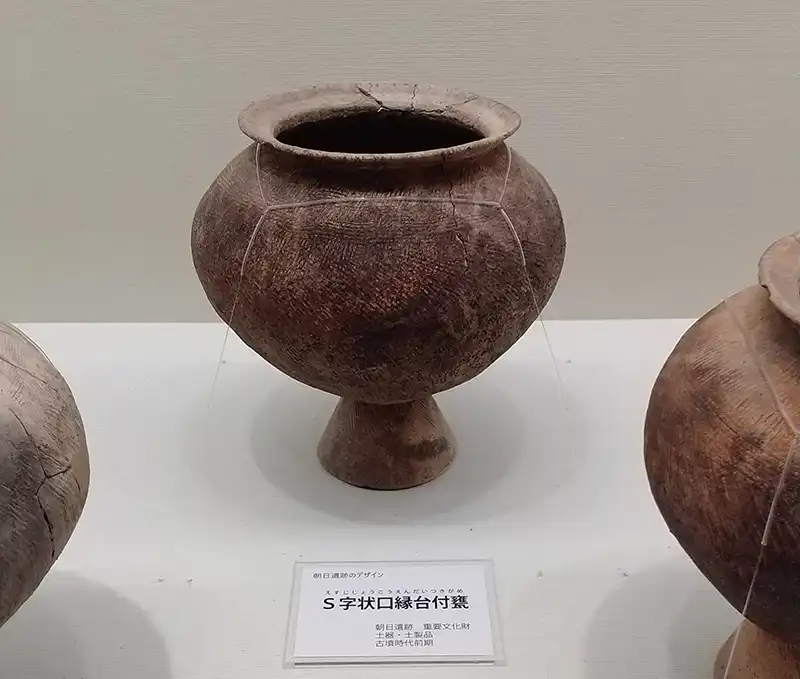

そこでの葬送儀礼に用いられた土器もむろん東海系であり、華麗に飾った壺(パレス壺)や、伊勢地方で流行する伊勢型二重回縁壺を用い、故地の作法を遵守している。

また、この時期から木器生産がさかんに行われるが、農具も東海型の鋤に転換する(樋上2010)。

この東海から東国への大規模な移住の理由について、愛知県の考古学者・赤塚次郎さんは、2世紀の東海地方をおそった気候変動をあげられている。

すでに全国的な寒冷化が進む中、東海では巨大地震や洪水、火山活動などの痕跡が確認されているそうで、あの東海で最大の規模を誇った弥生集落「朝日遺跡」も、AD100年頃には水没して低湿地になっていたという。

(『邪馬台国時代の関東』2015年)

んで弥生後期中頃にはじまった東国移住は、まず相模湾沿岸から大宮台地まで到達して、そのエリアでは在来の土器が一気に東海系に「書き換え」られたという。

土器はいわゆる「S字甕」を中心にしたもので、口縁部分がS字状に格好良くカットされていて、驚くほど薄くて軽いのに頑丈だということで、そりゃ誰だって飛びついて当たり前か。

そして古墳時代に入る頃、この東海系の文化はすっかり人口的に飽和してしまった南関東を出て、平野北部を目指したのだという。

皇太子の兄である豊城命本人が、実際に群馬まで来たのかどうかは不明だが、纒向遺跡から出土する東海系の土器の多さからみて、ヤマトがこの東国移住とは全くの無関係だったとは考えにくいと、ぼくは思う。

元島名将軍塚古墳と知知父国造

不明不明といいながら、実はぼくが豊城入彦が関東に住んだとはサラサラ思わない理由が、3世紀の毛野にそれに見合うだけの古墳がないこと。

群馬県の考古学者、深澤敦さんによると、上毛野でもっとも古いヤマト式の古墳は、西暦300年前後につくられた高崎市の「元島名将軍塚古墳」だそうで、墳丘長75mの前方後方墳になる。

(『邪馬台国時代の関東』2015年)

若狭徹さんは、元島名将軍塚古墳の被葬者を「在来弥生人と交わりながら集団再編を推し進めた」「開拓者のリーダー」だと書かれていて、古墳の立地は土着民の南限、移住民の北限の「まさにその接点」にあたるのだと書かれている。

ただ残念ながら、そのリーダーのお名前は文献からは探せそうもない。

西暦300年頃というと、茨城県常陸太田市に「梵天山古墳」という前方後円墳が造営されているが、こちら築造時点では日本で三番目という墳丘長160mを誇っている。だが、その被葬者を日本書紀から探すのは困難なわけで、いずれも皇統に近い立場の人物ではなかったんだろう(日本書紀は日本国の歴史書ではなく、皇室の歴史書なので)。

ところで国造本紀といえば、崇神天皇の東国政策として、初代の「知知父(ちちぶ)国造」の任命がのせられている。皇祖タカミムスヒの子・オモイカネの10世孫「知知夫彦命」がその人だ。

今は秩父というと、荒川をさかのぼった先にある、関東山地に囲まれた盆地———のイメージだが、3世紀の埼玉県にまだ「无邪志国造(武蔵国造)」の存在はない(はず)。

なのでぼくは、元島名将軍塚古墳が築造された西暦300年前後から4世紀初頭、このころの埼玉県に造営された前方後方墳の被葬者は、知知父国造の関係者なんじゃないかと思っている。

具体的には、ふじみ野市「権現山2号墳」(32m)、本庄市「鷺山古墳」(60m)、吉見町「山の根古墳」(54.8m)などで、要は埼玉県全体が、当時は「知知父国」だったんじゃないかなーと。

【関連記事】武蔵国造の乱とさきたま古墳群 〜无邪志国造・知知夫国造・胸刺国造〜

彦狭島王と御諸別王

さて、それじゃ実際に群馬県に赴任してきて、「上毛野君」の祖となった人物はというと、・・・これは日本書紀に書いてある。

第12代景行天皇はその55年(長浜さんの計算で317年頃)、豊城入彦の孫「彦狭島(ひこさしま)王」を東山道15国の都督に任命した。しかしこの人は「春日(奈良市)の穴咋邑」で病死してしまう。

悲しんだ東国の人たちは、彦狭島王の遺体を盗んで上野国に葬り祀ったという。

んでその翌年、彦狭島王の子「御諸別(みもろわけ)王」がその後任を命じられて、ついに本格的な東国経営が始まったということだ。

日本書紀は、着任した御諸別王は反乱を起こした蝦夷を鎮圧し、彼らに土地を献じられ、「これによって、その子孫がいまも東国にいる」と書いている。

この一連の記述をみる限り、御諸別王とその父・彦狭島王のお墓は、いずれも群馬県内にありそうだ。

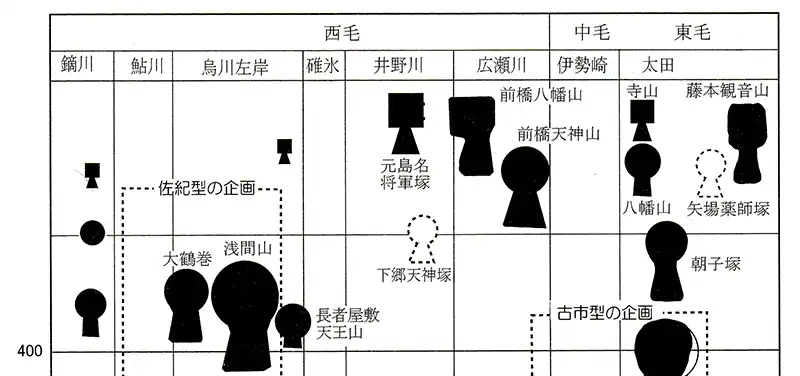

すると群馬県には317年頃に薨じた彦狭島王と、その子・御諸別王には誠に丁度いい古墳があって、前者には墳丘長130mの前方後方墳「前橋八幡山古墳」、後者には129mの前方後円墳「前橋天神山古墳」。

二基は4世紀前半に相次いで築造されたと考えられていて、古墳どうしの距離はわずかに200m。かなり近い血縁関係を思わせる。

以下は、若狭徹さんが作成された「上毛野における主要な前方後円墳・前方後方墳の編年」から、4世紀部分の抜粋。

桜井茶臼山古墳は豊城入彦の墳墓か

ところで肝心の豊城命のお墓はどこなんだろうか。

考古学者の広瀬和雄さんによれば、初の巨大古墳「箸墓古墳」(280m)につづく「大王墓」には、「西殿塚古墳」(230m)、「行燈山古墳」(242m)、「渋谷向山古墳」(300m)が考えられるのだという。

が、このとき「大王墓」の候補に追加されることが多いのが、「桜井茶臼山古墳」(207m)と「メスリ山古墳」(224m)だ。いずれも大きさだけなら「大王墓」として申し分ない。

なのに広瀬さんがこの二基を「大王墓」から外すのは、前方部がバチ型でなく「柄鏡形」である点や、古墳群を構成しない単立墳である点、「周濠」をめぐらせてない点など、箸墓古墳の系統とは異なることが理由で、その被葬者は「大王」ではなく「傍系の地位」にあった人物であろうとのこと。

ちなみに桜井茶臼山古墳とメスリ山古墳は、京都府木津川市に”北へのニラミ”として配置された「椿井大塚山古墳」の相似形だという説がある(岸本直文氏)。

つまり、築造年代をあわせて、箸墓ー椿井、西殿塚ー桜井茶臼山、行燈山ーメスリ山、という対応関係があって、それぞれに系統をつくっている(二系統ある)ということらしい。

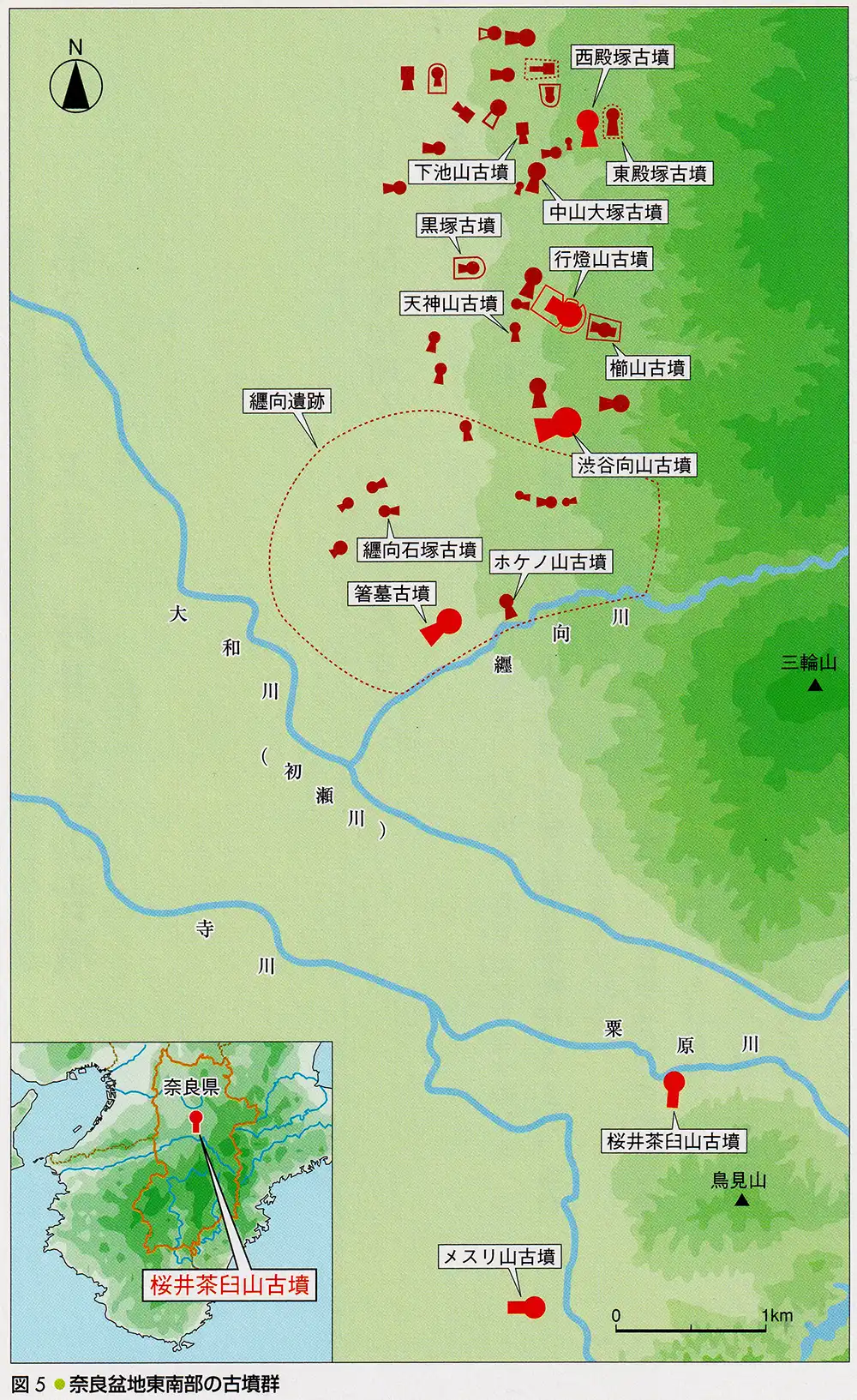

それで考古学者の千賀久さんが作成された「図5 奈良盆地東南部の古墳群」を見てみると、桜井茶臼山古墳が当時の東海道の出入り口に配置され、「東からの人びとの目を意識してつくられた古墳」であることがよく分かる。

また、桜井茶臼山古墳は副葬品もハンパなく豪華で、三角縁神獣鏡や画文帯神獣鏡をはじめとした貴重な鏡や、鉄製の武器類が大量に出土している。広瀬さんも「大王とほぼ同格だが、それに準ずる親縁的な有力首長」のお墓だろうと書かれている。

なるほど「大王」と同格か・・・と聞けば、誰でもまず思いつくのは天皇の兄弟のことだろう。

もしも初の巨大古墳「箸墓古墳」が崇神天皇のものだとしたら、つづく「西殿塚古墳」は垂仁天皇陵ということになるだろう。その西殿塚と同時期に、ヤマトNo2の系統として築かれたという桜井茶臼山は、単純に考えれば垂仁天皇の「兄」、豊城入彦のお墓ってことになるんじゃないだろうか。

大量の豪華な副葬品は、皇位を譲って東国経営にまわってくれた実兄への、天皇からの贈り物だった可能性があるのでは。

千賀さんも「茶臼山古墳の選地が王権の東国経営を象徴的にあらわしていることから、西殿塚古墳の被葬者とのあいだに、王権内の機能を分担していた」と書かれていて、考古学者というお立場上、具体的な人名はあげられていないものの、豊城入彦の可能性に言及したくてウズウズしているような印象が、ぼくにはある。

【関連記事】桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳の被葬者は誰だ

※なお、おまけで豊城命と活目尊の「夢占い」と三輪山祭祀について書こうかと思ったが、本サイトの記事と丸かぶりするのでやめときます。もしも興味のある方がいらしたら、関連記事までおまわりください。

【関連記事】オオモノヌシの祟りと三輪山祭祀(と大和のアマテラス)

崇神天皇(8)につづく