古事記と日本書紀のヤマトタケル

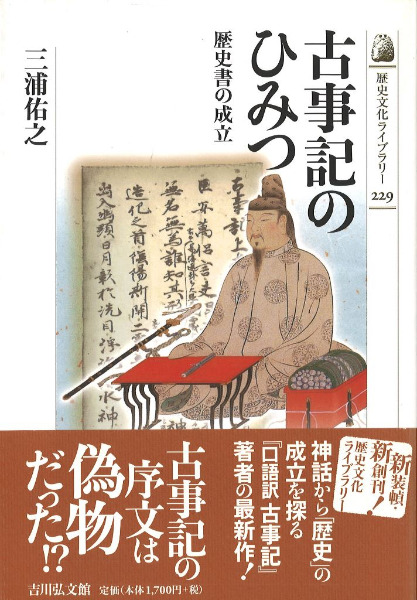

古事記の「序文」は平安初期に書かれた偽文書だが、古事記の本文は712年よりずっと古くから存在していた———といわれるのが、古代文学を専門とされる三浦佑之さんだ(『古事記のひみつ』2007年)。

たとえばヤマトタケル。

日本書紀では次期天皇を約束され、従順で勇敢な遠征将軍として描かれる日本武尊は、「理想的な皇太子」の姿でもあった。一方、古事記の倭建命は「修復できない父子の対立を根底にもち」「国家を逸脱する危うさと魅力」をもつ。

三浦さんは、日本書紀のヤマトタケルは編纂時に推進されていた「律令制度」とシンクロしているが、古事記のヤマトタケルからは「律令国家が理想とする天皇と皇子の関係として読むことはとうてい不可能」なので、古事記は「律令制度が確立する以前のヤマト王権に存在したか、あるいは律令国家から離れたところに存在した」可能性が高い———といわれる。

つまり古事記の本文は、序文が主張するような経緯では作られていない、ってことだろう。

古事記偽書説と太安万侶の墓誌

若い頃の三浦さんは、古事記に偽書説があることは知ってはいたが、ほとんど興味を持ってなかったそうだ。

そんなある日の1979年1月、奈良市の茶畑から太安万侶のお墓が掘り出され、銅板に彫られた墓誌が発見された。すると三浦さんもびっくりするほど一気に、偽書説をめぐる議論は消えてしまったのだという。

でも、稗田阿礼の墓誌が見つかったなら偽書説が封じ込められるに十分な物証だが、太安万侶が実在することは誰でも知ってたわけで、その墓誌の発見と古事記の編纂には「何の因果関係も存在しない」。

依然として、太安万侶が古事記を編纂したという根拠は、古事記自身の序文にしかない。

そんなわけで、太安万侶の墓誌が発見されたあとの偽書説の沈静化は、返って三浦さんに古事記序文への不信感を強めていく皮肉な結果になったんだそうだ。

以下は、心ある学者の誠意がにじみ出てる文章だと思うので、長めに引用してみる。

古事記にとって、「序」は、自らのアリバイを証明する唯一の証拠として機能している。「序」がなければ、成立年はもちろん編纂者や成立事情は、何もわからなくなってしまう。

そうなった時、古事記はいったいどのような書物とみなすことができるのか、それが大問題なのである。考えてみれば、それはとても恐ろしいことである。まるで記憶喪失者のように、自らの存在を証明できないままに、古事記は人びとの前にさらけ出されてしまう。

(『古事記のひみつ』三浦佑之/2007年)

そうなりたくないのは、古事記という作品ではなく、古事記を研究するわたしたちであった。だから、太安万侶の墓誌が出現したとき、これ幸いと偽書説を放擲してしまったのではなかったか。

偽書説さえなくなれば、研究者が路頭に迷うこともなくなるからである。

序文は新しく、本文は古い

さて『古事記のひみつ』には、古事記偽書説が根拠にしている10か条があげられている(元ネタは西條勉「偽書説の上表文」)。

①続日本紀に撰録の記事がない。

(『古事記のひみつ』)

②古事記が日本書紀に引かれていない。

③平安時代まで他書で存在が確認できない。

④序といいながら上表文の体裁をとる。

⑤署名が不備である。

⑥稗田阿礼が疑わしい。

⑦序文の壬申の乱の記事が日本書紀に基づいている。

⑧本文に平安朝でなければ書けない記事がある。

⑨本文の万葉仮名が奈良朝以後の用法である。

⑩序文の日付は仮託されたものである。

んで結論だけいってしまえば、このうち反論が不可能なのは「④序といいながら上表文の体裁をとる」の一点だと三浦さんはいわれる。

というか、三浦さんのように序文が「偽書」だと考えれば、古事記にまつわる「怪しさ」が本文に及ぶことはない。712年成立も、稗田阿礼の誦習も、太安万侶の編纂も本文にはなく、序文にしか書いてないからだ。

で改めて序文をみてみれば、冒頭に出てくる「幷序」は平安時代に入ってから上表文に使われだした表現で、これを奈良時代初期のものと考えるのは、正直厳しい。

その一方で、古事記本文の古さをあらわしてるのが、使われている「上代特殊仮名遣い」における「も」の書き分け。

8世紀の万葉仮名のうち「き・ひ・み・け・へ・め・こ・そ・と・の・よ・ろ」の12音には、それぞれ二種類の発音が区別されていて、単語によって用いる漢字が違うのだとか。

ところが古事記はその12音に加えて「も」の音も書き分けられていることが分かっていて、同じことは『万葉集』と702年の戸籍の用字にも見られるんだそうだ。

なので「上代特殊仮名遣い」の専門家として高名な国語学者・大野晋氏も、古事記のもとの資料は8世紀より前に書かれたもの、と論じられてるのだという。

古事記の序文と本文のギャップ

古事記と日本書紀の大きな違いの一つに「出雲神話」の扱いがある。古事記が大々的に取り上げる出雲神話を、日本書紀はほとんど無視している。

実はこの日本書紀の態度・立ち位置に近いのが、古事記の序文だ。あれだけ本文で華々しく展開させた大国主神の冒険譚について、古事記序文は何も言及していない。これでは「日本書紀の正伝を要約したのと変わりない」。

また、古事記序文では神武天皇の東征に続けて、崇神・成務・仁徳・允恭の事績を褒め称えているが、このうち成務と允恭には「他の天皇たちを無視して紹介する理由がどこにあるのか」という疑問が残り、結局のところ、古事記の序文と本文の「齟齬」は、それぞれを別の人が書いたから———と考える以外に理由を見いだせない、と三浦さんはお考えだ。

天武天皇の矛盾

それに、もしも古事記序文がいうように、天武天皇が稗田阿礼に「帝皇日継および先代旧辞」の誦習をさせたのが事実だとしたら、統一的な中央集権国家を目指しているはずの天武天皇は「まったく性格の異なる二つの史書編纂事業を同時に行おうとしている」ことになるが、この点を問題にする研究者は意外に少ないんだそうだ。

しかし表向きは皇族や豪族を集めて公式に史書編纂を命じておきながら、裏ではコソコソと舎人と二人だけで別の史書を企てるというのは「皇子や臣下たちに対するある種の裏切り」だし、二つの史書をつくることは、帝紀・本辞の誤りを正すという古事記序文がうたう天武天皇の志とも矛盾する。

なので三浦さんは、日本書紀と古事記序文のどちらか一方は「嘘」を付いているといわれる。

そして、天武天皇が日本書紀の編纂を命じる前の月に、「律令選定」の命令を出している記事からみれば、もちろん「嘘」を付いているのは古事記の序文だ。「歴史書と法律は、双子の兄弟のような関係にある」からだ。

古事記は「天皇記・国記」になり損ねた?

飛鳥時代にほぼ出来上がっていた「古事記」に序文をつけたのは、太安万侶の同族で、812年の「日本紀講」を主宰した「多人長(おおのひとおさ)」———というあたりまでは他の偽書論者と同じなんだが、三浦さんの説明で面白かったのは、古事記は「天皇記・国記」になりそこねたのかも、という推測。

「天皇記・国記」というのは、推古天皇28年(620年)に聖徳太子と蘇我馬子が編纂したという歴史書で、645年の乙巳の変で「天皇記」は焼失してしまったという。

多人長が日本紀講を開いた9世紀はじめ頃は、祭祀に携わっていた氏族たちが、続々と自家の歴史書「氏文(うじふみ)」を世に出していた時代だった。忌部氏の『古語拾遺』、物部氏?の『先代旧事本紀』、卜部氏の『新撰亀相記』などが知られている。

もちろん、日本一の国語学者・多人長を擁する「多氏」も負けてはいられない。そこで自家に伝わる歴史書を「天皇記・国記」として世に出そうとしたところ、一足早く『先代旧事本紀』にその主張を先取りされてしまった。もう聖徳太子・蘇我馬子の名前は使えない。

それで「先陣争い」に敗れた多氏は「次善の策」として、日本書紀にでてくる天武天皇の「勅語の旧辞」が空席であることに目をつけた。天武ブランドなら聖徳太子にだって引けを取らない。

こうして多人長が作文した「序文」が多氏に伝わる歴史書に添付され、それは「古事記」と名付けられて、多人長が主催する日本書紀の講義のサブテキストとして世に出された。

———というような話が三浦さんの推測になるが、なるほど!と思わせるのが、多人長が日本紀講の記録として書いた『弘仁私記』につけられている、序文の文面。

そこには「嵯峨天皇は、旧説が滅び本記に誤りがまじるのをあわれみ、人長に講書を命じた」とあって、このロジックは古事記序文の天武天皇の言説と完全に重なっている。『弘仁私記』序文の書き手と、古事記序文の書き手の思考方法は近い、と三浦さんは指摘される。

古事記と日本書紀の「葛城氏」の滅亡

繰り返しになるが、古事記の序文は、9世紀はじめに多人長が自家に伝わる歴史書を権威付けるために、その成立の契機を天武天皇に仮託した偽文書だが、古事記の本文は飛鳥時代には成立した古いもの———というのが三浦説。

その「古さ」の例はいろいろ挙げられているが、ヤマトタケル説話程度にはぼくら一般人にもわかりやすいのが、葛城氏の滅亡シーンだろう。

日本書紀によれば、兄の安康天皇を皇后の連れ子「眉輪(まよわ)王」に暗殺された(即位前の)雄略天皇は、眉輪王が逃げ込んだ葛城氏の総帥「円(つぶら)大臣」の邸宅を兵で囲んだ。

円大臣は雄略天皇に対し、自分を頼ってきた眉輪王を無慈悲に差し出すことはできないが、娘と領地で立て替えさせて頂けないか、と交渉するが、雄略天皇は無視して邸ごと焼き殺してしまった(その焼け跡は実在するそうだ)。

一方、古事記も同じ事件をのせているが、こちらのツブラ臣は「戦っても勝ち目はないが、頼ってきた王子を捨てることはできない」というと武装して雄略天皇の軍勢を相手に戦い、最期はマヨワ王を刺し殺し、自分も首を切って自害している。

この古事記が美しく描くツブラ臣の最期の姿は、律令国家のロジックでは到底許されない反逆罪だ。だから、それを肯定的に描く古事記はときに「反律令的」で「反国家的」で「反王権的」で、その根底には「滅びゆく者への共感」さえ含むと、三浦さんはいわれる。

古事記の本文は、律令国家よりはるか昔から、律令国家の外部に存在していた———つまり序文がいう、天武天皇の勅命というのは「嘘」だという根拠の一例だ。

古事記と日本書紀(5)につづく