常陸国風土記の崇神天皇

崇神天皇の東国政策を知りたければ、東国に聞け———ということで『常陸国風土記』の崇神天皇について。

常陸国風土記によれば、崇神天皇が「東国の荒々しい賊」を討ち平らげようとして派遣した将は二人で、一人は「新治の国造の祖」だという「比奈良珠(ひならす)命」なる人物。

もう一人が「那賀の国の造の初めの祖先」である「建借間(たけかしま)命」。

ヒナラスが拠点とした「新治郡」は、茨城県でも栃木県寄りの地域。タケカシマの「那賀(仲)郡」は、水戸から鹿嶋にかけての太平洋側だったが、風土記編纂のころには南部が「香島郡」として独立していたようだ。

ただぼく個人としては、二将が派遣されたのは崇神天皇より後の、垂仁天皇の時代の出来事だったんじゃないかと思っている。

その理由としては、まず長浜浩明さんの計算だと、崇神天皇の在位は207−241年頃の弥生時代の後期後半になるが、その頃までにヤマトの文化が常陸に入っていた痕跡がないらしいこと。

それと、タケカシマもヒナラスも、「国造本紀」では成務朝で国造に任命されたとあること。成務天皇の在位は、長浜さんの計算だと320−350年頃になるので、どんなに短く見積もっても、崇神朝との間隔は80年もの年月になってしまう。

崇神天皇の時代の常陸

『図説 鹿嶋の歴史 原始・古代編』という本によると、崇神天皇の時代の常陸は、まだ縄文文化と弥生文化がミックスしたような段階だったらしい。

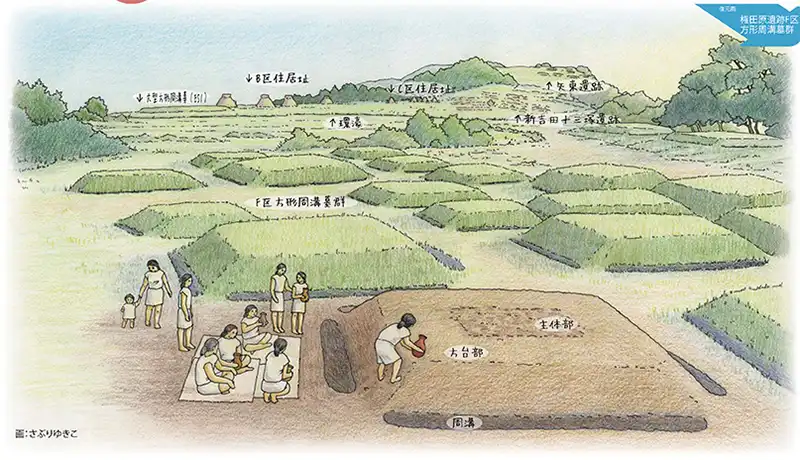

まずお墓が旧式で、弥生時代後期にはすぐ南の千葉県までが、近畿由来の「周溝墓」に移行していたのに、常陸では依然として弥生時代前期・中期、すなわち「紀元前」に流行っていた「再葬墓」なる方式で埋葬を行っていたという。

また日常的に使う土器も、器種や形状こそ弥生式に移行していたものの、その表面には相変わらず「縄文」を施していたそうだ。

古墳時代に入ってもミックスは続いていたようで、古墳初期(垂仁天皇の時代)の鹿嶋市「木滝台遺跡」では、検出された29軒の住居跡のうち、7軒で弥生土器と土師器が「共伴」つまり両方同時に使われていたことが分かっているそうだ。

こうした現象は弥生人のムラに初期古墳時代の人々、いわば大和朝廷の先陣部隊とでも言うべき集団が、西方から移住してきたことを想像させる。

しかも、検出された土器の中には東海地方や南関東系の弥生土器もあり、様々な地域の土器が混在している様子を示しているのである。

出典『図説 鹿嶋の歴史 原始・古代編』鹿嶋市文化スポーツ振興事業団/2006年)

もちろん、「大和朝廷の先陣部隊」が移住してきたのは常陸だけではなく、中間地点である神奈川県や千葉県でも起こったことだ。

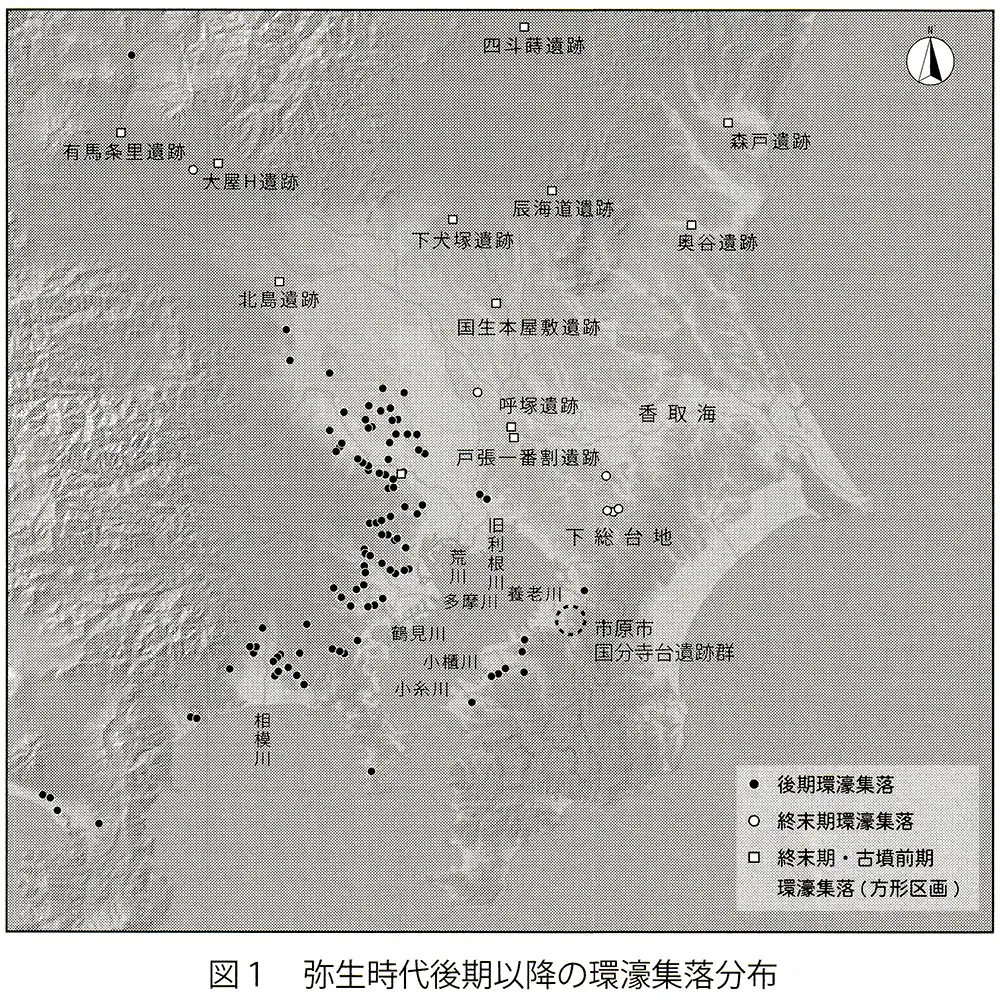

千葉県の考古学者・大村直さんによると、弥生時代終末期(崇神天皇の時代)の市原市「南中台遺跡」や「長平台遺跡」では、ある日突然、福井県や東海の土器の使用が始まったのだという。

特に北陸系の土器は全器種が出土していて、「搬入品」ではなく市原市で福井人がつくった可能性が高いんだそうだ。

集落の住居も、北陸系や濃尾平野のものが最も大きく作られていて、つまりは移住者が「ムラのリーダー」におさまっていた、ということになる。

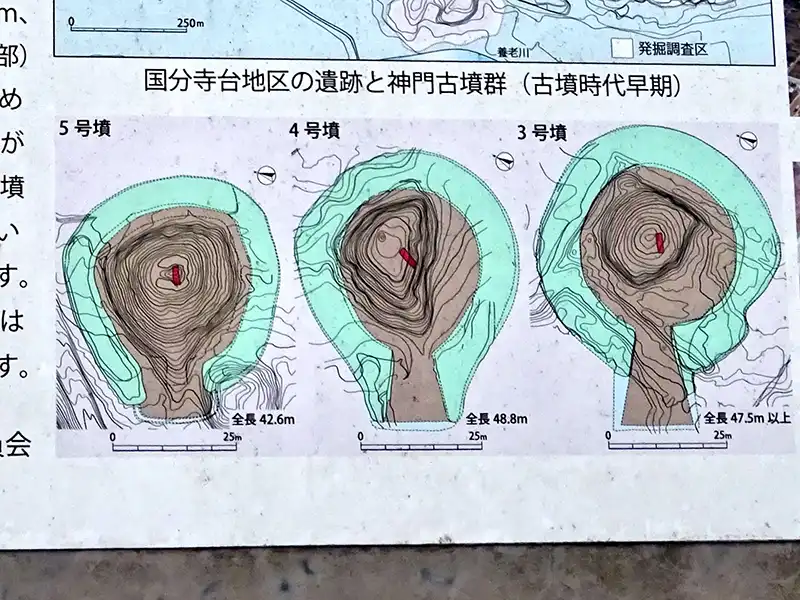

そしてこの「リーダー」たちが持ち込んだものが、関東地方では最も古い纒向型の前方後円墳「神門5号墳」(42m)に始まる「神門古墳群」ということらしい。

(『邪馬台国時代の関東』2015年)

下に、シンポジウムでの大村さんの発表から「弥生後期以降の環壕集落の分布」を。

常陸が、東京湾沿岸から埼玉・群馬にかけてとは異質の世界だったことが、一目瞭然だと思う。そこはまだヤマトが「国栖(くず)」とか「ツチグモ」とか「ヤツカハギ」と呼んで排除しようとした、蝦夷の住む世界だったようだ。

タケカシマから黒坂命へ

というわけで、ぼくは建借間命や比奈良珠命が常陸で活躍したのは3世紀後半、もっといえば3世紀後葉のことだったと思っている。またその方が、歴史がうまくつながるという面もある。

日本書紀によると、我らがヒーロー・ヤマトタケルの東国遠征は景行天皇40年(西暦310年頃)のことになるが、その軍勢は上総から陸奥まで船団で進み、常陸には何も言及がない。

日本書紀からは、ヤマトタケルが蝦夷をくだした陸奥の「日高見国」は、常陸国の「北東」にあったと読めるので、おそらく今の福島県いわき市あたりだと思われるが、その途中にある常陸はなんでスルーされているんだろうか。

そりゃフツーに考えれば、その時の常陸がすでに平定されていて、安全圏だったから・・・だろう。

常陸国風土記によれば、タケカシマは「行方郡」の「安婆の島」に宿営して国栖と戦っているので、まだ常陸国の南部が主戦場だった段階の将軍なんだろう。

で、それを引き継いだのが、タケカシマと同じ「多氏」出身の「黒坂命」で、この将軍は「茨城郡」の国栖を蹴散らした後、奥州の蝦夷を討伐したという。

ただ残念ながら、黒坂命は奥州からの凱旋の途中、「多珂郡(日立市)」で病没し、その遺骸は黒坂命の本拠地である「日高見国」に運ばれたという。「日高見国」は、後世の言葉では「信太(しだ)郡」というと風土記は書いている。信太郡は霞ヶ浦(香取海)の南岸の一帯だ。

この「日高見国」だが、すでに見たように、ヤマトタケルの時代には福島県いわき市以北のことを指している。どうやら、黒坂命の時代には霞ヶ浦にあった「日高見国」は、その後、陸奥のいわきに北上していたようだ。

この時代、「日高見国」には”蝦夷が住む場所”というような意味があったのだろう。

さてそうして見てくると、景行天皇40年にヤマトタケルが急遽、東国遠征に打って出たのは、風土記の黒坂命が蝦夷の本拠地に近い、多珂郡(日立市)で急死してしまったことが理由だったように思えてくる。

一時は自分たちを降伏させた将軍の死を知れば、蝦夷たちがふたたび常陸に押し返してくる危険がある。その前にヤマト最強の将、日本武尊(風土記だと倭武)が直々に親征を行って、蝦夷を完全に帰順させておこう———というような展開があったんじゃないだろうか。

なのでぼくは、タケカシマから黒坂命を経て、ヤマトタケル東征にいたるまでの時間は、あんがい短かったんじゃないかと思っているわけ。ヤマトタケルの東征が4世紀初頭なら、タケカシマと黒坂命は3世紀後葉(垂仁天皇の時代)の人物だろうと。

国造といわれない黒坂命

ところで、常陸国風土記でぼくが気になっていたのが、なぜ黒坂命だけは、一度も「国造」と関連付けられないのか、だ。

同じ多氏のタケカシマが「那賀の国の造の初めの祖先」なんだから、あとを継いだと思われる黒坂命だって「那賀国造の祖」と書かれていたって、おかしくはない。

それで今回、改めて風土記を読み返すと、タケカシマ同様に崇神天皇が派遣した「新治の国造の祖先」だというヒナラスが、最短でも80年は後の人物であるヤマトタケルと、同時代の人間として登場しているシーンがあるとわかった。

風土記冒頭の「総記」に「新治国造」として現れたヒナラスは、ヤマトタケルの命令で井戸を掘っているのだった。

どうやら常陸国風土記の年代観には混乱があるようで、ぼくが思うには、崇神天皇とヤマトタケルのあいだの垂仁天皇の御世を、ごっそり抜いてしまっているような印象がある(※伊久米天皇という名前だけはでてくるが)。

それは長浜さんの計算だと、241−290年頃の50年間にも及ぶ長い年月だ。

・・・いや、でも考えてみれば、そもそも常陸国風土記とは、ヤマトタケルを「倭武天皇」とよんで勝手に即位させちゃったり、東京湾で死んだはずのオトタチバナ(弟橘媛)が「皇后」と呼ばれて幸せに暮らしていたりして、完全なるパラレルワールドの世界だった。

そこに一貫した歴史観があると考えるほうが、どうかしてる・・・。

と一瞬は思いかけたが、いやいや、よーく読んでみると、「多珂(高)国造」については「建御狭日(たけみさひ)命」という人物が成務天皇に国造に任命され、最初の国造として赴任した———なんて、いたって淡々と記載されているじゃないか。

それでもう一度、「行方郡」のタケカシマの記述を見返してみれば、彼は「国造の初めの祖」とあり、「新治郡」のヒナラスは「国造の祖先」だと書いてあって、いずれも本人が国造だ!とは言っていないことが分かる。おそらくそれが、現地に残されたオリジナルの伝承だったのだろう。

なので、同じく国造に就任したわけではない黒坂命が、国造と関連付けられていなくても不思議ではない。

ただそれを、常陸国風土記の編纂をしたといわれる藤原宇合(不比等の子)が、「総記」のなかで比奈良珠命を「新治国造」と書き、さらにそれを参考にしたであろう平安時代の「国造本紀」が、建借馬命を「仲国造」、比奈羅布命を「新治国造」と断定したことで、二将は100歳を超えてから国造に就任した、長生きモンスターになってしまった———。

・・・そんなふうに、最近のぼくは考えている。

タケカシマと黒坂命のお墓はどこだ

ところで以前のぼくは、単純に常陸国風土記のいうように、タケカシマを3世紀前半の人物だと思っていたので、その墳墓の候補には茨城県で最も古いヤマト式の前方後方墳、大洗町の「姫塚古墳」(29m)を考えていた。

だが今回、あらためてタケカシマを3世紀後葉の人物だと考え直してみると、姫塚古墳を含めて那珂郡には、手頃な古墳が見当たらないと気がついた。これは困った。

でももっとよーく考えてみたら、3世紀後葉にはまだ「国々の境界」が存在しないことを思い出した。日本書紀によれば、それは成務天皇5年(322年頃)に制定されたもので、タケカシマや黒坂命のお墓を、多氏の本拠地だからといって那珂郡(仲郡)に限定する必要はないのかも知れない。

すると実は、3世紀末といわれる築造当時、なんと全国でも「箸墓古墳」「椿井大塚山古墳」に次いで3番目に大きいという前方後円墳が、茨城県にあったりする。茨城県北部の常陸太田市にある、墳丘長160mの「梵天山古墳」だ。

こちら、前方部がバチ型に広がる墳丘や、出土した土器などから「箸墓古墳」との相似性が強く指摘されていて、ヤマトの関与は明白だ。

ただ、考古学者の広瀬和雄さんによれば、3世紀の常陸北部には「社会の階層化をあらわすモニュメントはいっさい見あたらない」という。そんなノンビリした地域に、これほど巨大な古墳を造営するだけの、いかなる「動機」があったのか。そしてその「労働力」や「経済力」は、在地の首長に負担できるものだったのか。

もちろん答えはNOで、在地の首長に巨大古墳を造営する理由も、経済力もあるわけがない。そもそも作り方だって分からないだろう。なので広瀬さんは、ヤマトがこの地にメリットを感じて「墳墓造営の知識・技術・労働力を援助」して作られたのが、梵天山古墳だろうといわれる。

新たにヤマトの最北部に組み入れられた茨城県民に、ヤマトの力を誇示する意味もあったのだろう。

(『前方後円墳とはなにか』2019年)

そのヤマトの「メリット」について、プロの考古学者である広瀬さんは「久慈川水運」をあげていて、それを活かした<もの・人・情報のネットワーク>を握る在地の有力首長をヤマトが「顕彰」して、そしてその有力首長とヤマトとのつながりを「可視化」するために、梵天山古墳は造られたのだと書かれている。

もちろん、その通りなんだろう。

ただぼくは広瀬さんが同書で指摘されている、大和と山城の中間地点につくられた「椿井大塚山古墳」は、ヤマトの北への「にらみ」として作られたのではないか———って説が気に入っていて、梵天山古墳も同じように、北の蝦夷への「にらみ」として可視化された可能性もあるのでは?と考えてみたくなる。

すると広瀬さんが、「一期」(3C中頃〜後半)に築造されたという梵天山古墳はタケカシマで、そのごく近くに「二期」(3C末〜4C初)に築造されたという全長100mの前方後円墳「星神社古墳」は黒坂命———と、ニラむと怖い鬼将軍がふたり、被葬者として思いつくというわけだ。

崇神天皇(9)につづく