野見宿禰の相撲と埴輪

日本書紀に「野見宿禰」が登場するのは2回。

まず垂仁天皇7年(長浜浩明さんの計算で244年頃)に、当時、最強の男とされた「当麻蹶速(たぎまのくえはや)」の「相撲」の相手として出雲国から招聘され、圧倒的な強さでクエハヤのアバラと腰骨を折って勝利したとき。

野見宿禰はこのときの恩賞にクエハヤの領土、当麻邑(葛城市)を賜り、そのまま朝廷に仕官したという。

2回目の登場が、有名な「埴輪」の考案。

垂仁天皇28年(255年頃)に同母弟の「倭彦命」が薨去したとき、天皇は「殉死」として生き埋めにされた人たちに心を痛め、今後の殉死の中止を命じた。

この勅命を受けて32年(257年頃)、皇后の「日葉酢媛(ひばすひめ)」の薨去にあたり、野見宿禰が出雲国から100人の「土部(はじべ)」を招集して「人や馬および種々の物の形」をした埴輪を製作し、殉死者の代替品として天皇に献上している。

天皇は喜んで「鍛地」と「土部臣」の名を与え、これ以後、土部連が天皇の喪葬を掌ることになったという。

もちろん現代の歴史学では、この埴輪の起源伝承は「作り話」だとされている。

例えば若手の歴史学者・溝口優樹さんは、この説話の核心は埴輪誕生の経緯にはなく、土師氏がなにゆえ天皇の喪葬を掌ることになったのか、その経緯と正当性を主張することにあったと書かれている。

この伝承は、埴輪の起源伝承として著名である。

(『古代史講義【氏族篇】』2021年)

しかし考古学の研究によると、さまざまなモノや動物、人などをかたどった形象埴輪は、土管のような形をした円筒埴輪から発展して成立したものであり、なかでも人物埴輪の出現は相対的に新しい。

そして円筒埴輪のルーツは、弥生時代の吉備地方で墳墓に用いられた供献用の壷とそれをのせる器台にある。

また、伝承にみえるような形で古墳時代に殉死の風習があったことは明らかでなく、人物埴輪には殉死者を表現したものとは考えがたいものも多い。

つまり埴輪の起源伝承には、フィクションの要素が多分に含まれているのである。

溝口さんの説明はごもっともだ。とはいえ日本書紀の編纂者たちに考古学の成果に基づいた埴輪の発展史の知識があったとは思えないわけで、せいぜいが垂仁天皇の御世あたりに色々な形の埴輪が考案された———って程度の認識だったんだろう。

そもそも、殉葬される人間の代わりだからといって、ヒト形の埴輪にする必要があったのかも不明なわけで、例えば4世紀初頭の築造とされる「メスリ山古墳」には170本以上の「円筒埴輪」が立てられているが、それらが殉死者の身代わりだった可能性だってゼロではないんじゃないだろうか。

考古学者の千賀久さんによると、メスリ山古墳で一番多く並べられた円筒埴輪は高さが119cmもあったそうで、なんとなく膝を抱えて座っている人間のサイズを思わせなくもない。

ところでその円筒埴輪は、弥生時代後期の吉備で開発された「特殊器台」が発展したものだということだが、奈良盆地でも最古の前方後円墳「箸墓(はしはか)古墳」の段階では、まだその特殊器台そのものを使っていたようだ。

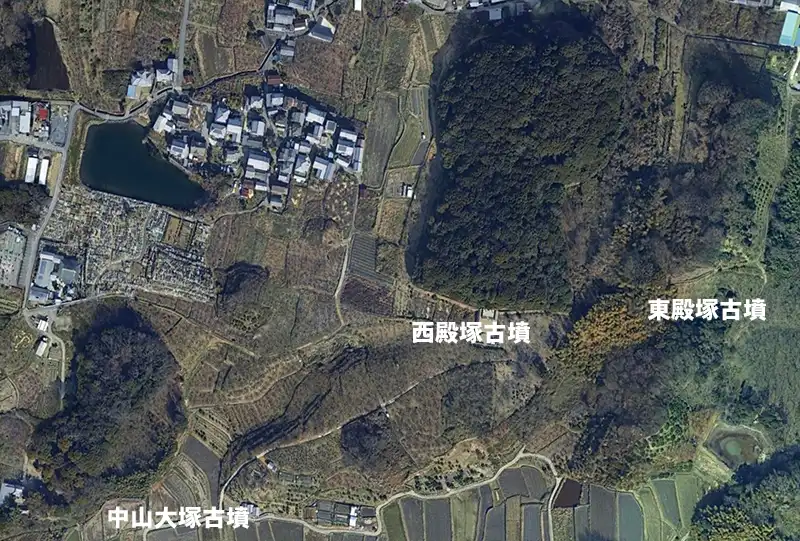

円筒埴輪はその次の世代の「中山大塚古墳」や「西殿塚古墳」から採用され、特殊器台と併用されるようになったという話だが、一方で、同じ3世紀後半に奈良盆地に築造されたにも関わらず、特殊器台も円筒埴輪も出土していない「ヒエ塚古墳」なんてのもあるそうだ。

この展開を日本書紀と照らし合わせると、それぞれの被葬者はこんなかんじか。

●箸墓古墳(290m)特殊器台のみ・・・崇神天皇

●ヒエ塚古墳(127m)いずれもなし・・・倭彦命

●中山大塚古墳(130m)円筒埴輪の登場・・・ひばすひめ

●西殿塚古墳(230m)円筒埴輪の大型化・・・垂仁天皇

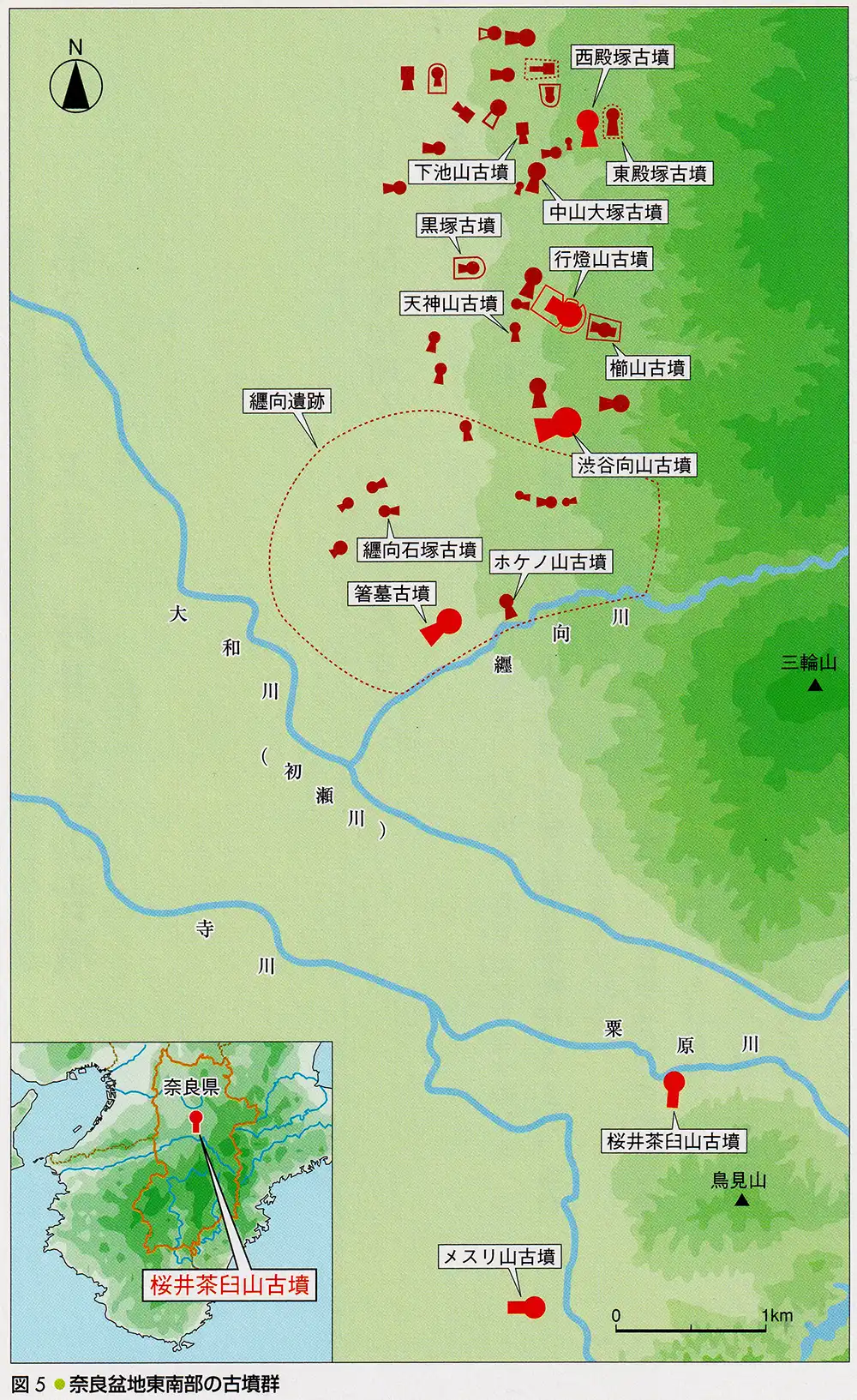

いずれも天理市から桜井市に広がる「大和・柳本古墳群」に属する前方後円墳で、3世紀後半から末に造営されたもの。

もちろん正確な年代や築造順は定かでないが、おおむね上の比定に近いとした場合、「ヒエ塚」と「中山大塚」のあいだの期間に野見宿禰が埴輪を考案したことになって、日本書紀の記述とマッチすることになると思う。

なお、日本書紀には倭彦命のお墓は橿原市「身狭の桃花鳥坂」だと書いてあって、実は橿原市には3世紀後半につくられた60mの前方後円墳「弁天塚古墳」があったりする。ただそこからは特殊器台が出土しているし、サイズも立地も垂仁天皇の実弟のものとして相応しくない印象がある。それで今回は、天理市の「ヒエ塚古墳」を候補に挙げてみたというわけ。

野見宿禰の出身地は、出雲か大和か

ぼくはニワカの一般人なので、古い議論については知る由もないんだが、考古学者の森浩一さんによると、野見宿禰の出身地である「出雲」が今の島根県を指すのか、それとも奈良県桜井市の「出雲荘」を指すのかは「まだ決まっていない」のだという。

(『敗者の古代史』2016年)

それを聞いてぼくなどは、そういった議論の背景には梅原猛氏の影響などがあるんかなーと考えてしまうが、もしも野見宿禰が最初から奈良盆地の住民だったなら、クエハヤの土地を賜って大和に定住する、という流れにはならないような気がする。

【関連記事】梅原猛『葬られた王朝』〜出雲と大和の戦い〜

また、野見宿禰が大和に定住したのは、長浜浩明さんの計算だと244年頃からのことになるが、その直前の237年頃に、出雲王の「出雲振根」が四道将軍に誅殺された事件があるのも気になる。

ぼくは王(出雲振根)を失った「出雲郡」の人たちは、その後ヤマトの主導で東国に「屯田」していったと思ってるんだが、その中でも「土部」の職人だけは、東国ではなく大和に強制移住させられたのだとしたら、日本書紀のストーリーに近くなる。

すると森浩一さんの本には興味深い話がのっていて、森さんが編集した『倭人の登場』のなかに、日本史学者の岸俊男氏が「倭の屯田の物語」と題して、奈良県の「出雲荘」と島根県の「出雲国」の関係について詳述した論文があるそうだ。

残念ながら未読で内容は知らないんだが、「屯田」という言葉の響きには惹かれるものがあるなぁ。

森さんの面白い話には続きがあって、「箸墓古墳」について万葉学者の土橋寛氏は、土師氏が関係した土地に残された古墳造営の説話の分析などから、ハシハカとは「土師墓」が転じたものなのではないか———という仮説を立てられているんだそうだ(これも未読)。

なるほど、もしかしたらヤマトは巨大な「四隅突出型墳丘墓」を築造した出雲族の土木技術が必要になって、そのために出雲振根の謀殺による出雲族の取り込みを計画したのかも———なんて絵が浮かんだが、これはまぁ陰謀論だ(笑)。

繰り返しになるが、出雲振根が四道将軍に殺害されたのが237年頃、野見宿禰が出雲から大和に移住してきたのが244年頃、そして国立歴史民俗博物館の見解だと「箸墓古墳」の築造は250年頃のことになる。

長浜浩明さんの計算に従うなら、ヤマトに屈した出雲族が奈良盆地にやってきて、得意の土木技術を活かして超巨大古墳の築造に従事した可能性はありそうな気もする。「出雲荘」は彼らの仮住まいで、中にはそのまま奈良盆地に定住し、彼らの神「大穴持(おおなもち)命」を祀ったグループもあったのかも知れない。

———箸墓古墳の話題で盛り上がった(?)ところで、せっかくなのでここで大和・柳本古墳群の「天皇陵」と埴輪について、ざっと整理してみたい。各古墳の位置関係については、上の千賀久さん作成の概略図を参照してください。

箸墓古墳と崇神天皇

まず最古の巨大前方後円墳「箸墓古墳」(290m)は、考古学者の広瀬和雄さんによれば、3世紀中ごろの築造で「円筒埴輪列はない」。

(『前方後円墳とはなにか』2019年)

長浜浩明さんの計算だと、初めて「纒向」に都を開いた第10代崇神天皇の在位は207−241年頃になるので、ぼくは箸墓古墳の被葬者には崇神天皇が妥当なような気がしている。

ただ、地元奈良県の考古学者・坂靖(ばんやすし)さんは、箸墓古墳の完成は「布留式初期」だと書かれている。具体的な年代は書かれていないが、「初期」が「布留0式」を意味するなら270−290年のこと。そしてやはり「円筒埴輪は知られていない」とのことだ。

(『ヤマト王権の古代学』2020年)

なお、奈良県の考古学者なのに坂さんは、纒向遺跡は邪馬台国ではないとお考えだ。理由は、卑弥呼の時代(庄内古式)には纒向遺跡は面積1平方キロ程度で、まだ畿内最大とはいえない段階だったから。

その当時のお隣り、河内には庄内式期の集落遺跡が多数あって、坂さんはそれらは一つの「中田遺跡群」として考えるべきものだと主張されている。その総面積は3.5平方キロに及び、当時の畿内最大の先進地域はここ、河内だったと書かれている。

また、卑弥呼の時代に纒向遺跡より大きかった弥生集落には「三雲・井原遺跡」(伊都国)や「比恵・那珂遺跡」(奴国)があるが、これら魏志倭人伝のいう「倭国」の主要国と纒向遺跡の間には、まだ人の行き来がなかったことが土器の分布から分かっているそうだ(※卑弥呼は伊都国に一大率を置いている)。

ちなみに纒向遺跡が(収縮していく北部九州のクニグニと反比例するかのように)最大化したのは「布留式期」に入ってからのことで、その面積は3平方キロ。長浜さんの計算だと、第12代景行天皇(在位290−320年頃)の御世に当たる。

日本書紀によるなら、ついに南九州までをも影響下に組み込んだのが、この景行天皇だ。

西殿塚古墳と垂仁天皇

大和・柳本古墳群に2番目につくられた「天皇陵」が、天理市の「西殿塚古墳」(230m)で、広瀬さんによれば3世紀末の築造。

長浜さんの計算だと、第11代垂仁天皇の在位は241−290年頃とのことなので、ぼくは西殿塚古墳が垂仁天皇陵だろうと思っている。

こちらは箸墓古墳で使われた特殊器台に加えて、ヤマトオリジナルの大型「円筒埴輪」が採用されていて、同じく特殊器台と円筒埴輪が使われた「中山大塚古墳」とは500mも離れていない。

それでぼくは、中山大塚古墳は垂仁天皇の皇后、ひばす姫のお墓だと思っているわけ。

また、西殿塚古墳の東には、まるで寄り添うかのように配置された「東殿塚古墳」(139m)があるが、こちらの被葬者は垂仁天皇が溺愛した皇子「誉津別命(ほむつわけ)」が考えられると思う。東殿塚古墳は4世紀初頭の築造だそうだ。

なお考古学者の千賀久さんは、西殿塚古墳の築造段階で「埴輪の量産に対応できる工人組織の整備がはかられ」、それが次のメスリ山古墳での大量の円筒埴輪の設置につながったとお考えのようだ。年代は30年ほどズレてしまうが、野見宿禰の100人の「土部」を思わせる話だ。

行燈山古墳と景行天皇

つづく3番目の「天皇陵」が「行燈山古墳」(242m)で、広瀬さんによれば4世紀前半の築造。長浜さんの計算だと、第12代景行天皇の在位が290−320年頃になるので、被葬者にはうってつけだ。

行燈山古墳からは、いよいよ特殊器台が姿を消して、円筒埴輪オンリーになったようだ。さらには次世代の埴輪である「形象埴輪」の破片が出土してるのだとか。

また行燈山古墳は、天皇が眠る後円部の最上段がこれまでより高く設計されていて、被葬者を「顕彰」しようとする強い意志が見られるんだそうだ。

日本書紀によれば、景行天皇は「纒向日代宮」を何年も空けたまま熊襲の平定に向かっていたわけで、もはや畿内周辺には天皇の留守を狙うような勢力が存在しないという、絶対的な安定政権を確立していたのかも知れない。

渋谷向山古墳と成務天皇

大和・柳本古墳群では最後にして、最大の「天皇陵」が天理市の「渋谷向山古墳」で、墳丘長はついに300mに達している。円筒埴輪の他に、「朝顔形」「鰭付円筒」「蓋形」「盾形」「家形」なんて埴輪が出土しているそうだ。

ところで、広瀬さんや千賀さん、豊岡卓之氏の説を(勝手に)綜合してみると、どうも大和・柳本古墳群の時代の巨大前方後円墳(200m超)には、ふたつの「系統」が存在したと考えられているようだ。

一つはもちろん、箸墓古墳ー西殿塚ー行燈山ー渋谷向山とつづく「天皇陵(大王墓)」の系統。

もう一つが、纒向の都からはちょっと離れた場所に、前方部が「バチ形」ではなく「柄鏡形」で設計された「椿井大塚山古墳」ー「桜井茶臼山古墳」ー「メスリ山古墳」という系統だ。

後者は丸めて言えば、ヤマトNo.2の系統のようで、広瀬さんによれば被葬者は「大王とほぼ同格だが、それに準ずる親縁的な首長」が考えられるという。そしてそれらは箸墓ー椿井、西殿塚ー桜井、行燈山ーメスリと、世代毎の対応関係が見られるという。

んじゃ、大和・柳本古墳群に4番目につくられた、4世紀最大の渋谷向山古墳の立場はどうなのかというと、千賀さんによれば、二系統の「統合」がなされた形なのだという。

そもそもこの二系統は、政治と軍事という「政権内の機能の分担」を表していたものが、渋谷向山古墳の被葬者の時代に「王権の安定期」を迎え、分担の必要がなくなったのだそうだ。

それと同じ頃に柳本古墳群の行燈山古墳が築造され、つぎにつづく渋谷向山古墳の段階で、西殿塚―行燈山と茶臼山―メスリ山と二代つづいた二つの系列が統合される(図59)。

(『ヤマトの王墓 桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳』千賀久/2008年)

つまり、このような系列の分離は、磐余の役割の必要性から生じたものであり、それが統合されたということは、王権の安定期を迎えたわけであり、そのことが前期最大の300メートルとなる渋谷向山古墳の墳丘規模にあらわれている。

さて、それじゃー、そんな渋谷向山古墳の被葬者は誰かといえば、順番からすれば第13代成務天皇(在位320−350年頃)が該当し、築造年代もマッチしている。

だが成務天皇といえば、30年もの在位にも関わらず、国造と国境の制定しか事績がなく、なんと妻や子も記録されていない不思議な天皇で、正直、失礼ながら300mの超巨大古墳にふさわしい活躍をみせたとは言い難い印象がある。

それでヒントを探してもう一度、千賀さんの本をめくってみれば、渋谷向山古墳に先立つ、行燈山ーメスリ山の被葬者の時代に、「東国との関係が安定した状態を迎えたと考えられる」という一節があった。

すると、もしも行燈山古墳の被葬者が景行天皇でいいのだとしたら、その時代に実際に東国を平定し、安定させた人物がいたことになる。日本書紀によるのなら、それは景行天皇の皇子、ヤマトタケル(日本武尊)ってことになるだろう。

【関連記事】ヤマトタケルは成務天皇か

実はぼくは、ヤマトタケル青年が即位して成務天皇になったと思っている。その件については主サイトの方にザックリと書いてあるが、またいずれ細かく考えてみたいところだ。

メスリ山古墳と五十瓊敷入彦命

最後に、ここまで話題に上らなかった「メスリ山古墳」の件。

ヤマトNo.2、そして軍事面を分掌ということから、ぼくは椿井大塚山古墳の被葬者を「丹波道主」、つづく桜井茶臼山古墳の被葬者を「豊城入彦」だと考えてみた。

んじゃ、メスリ山古墳に眠る、三代目No.2とは誰になるのか。

ぼくが気になったのが、第10代崇神天皇が(のちの)垂仁天皇と豊城入彦の二人の皇子に将来のことを聞いたように、第11代垂仁天皇も二人の皇子に、将来ほしいものを聞いていること。

そのとき(のちの)第12代景行天皇は「皇位」と答え、兄の五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこ)は「弓矢」と答えたという。

メスリ山古墳の特徴の一つに、被葬者の石室の他に「副室」が設けられて、おびただしい量の武器類が収められていた点がある。なんでも中には、ここが唯一の出土ともいわれる「鉄の弓」までが含まれていたのだという。

また、前期古墳の「槍」を検証した豊島直博氏は、北部九州や西部瀬戸内から畿内に集められた「槍先」を、大和で「柄」をつけて武器に仕上げて各地に配布した人物が、メスリ山古墳の被葬者だと想定しているそうだ。

そういえば日本書紀には、垂仁39年(260年頃)に五十瓊敷入彦命が「剣一千口」を製造して石上神宮に収めて、その後、石上神宮の神宝の管理者に就任したという記事がある。

また、メスリ山古墳は4世紀初頭の築造とされるが、五十瓊敷入彦命は垂仁87年(284年頃)の記事にも自称「老人」として登場しているので、その後しばらくして薨去したとすれば、タイミングも悪くはない。

というわけで、ぼくは「武器」つながりで、五十瓊敷入彦命をメスリ山古墳の被葬者だと見るわけです(個人の感想です)。

垂仁天皇(4)につづく