倭姫命はなぜ伊勢に行ったか

日本書紀によると垂仁天皇25年(長浜浩明さんの計算で253年頃)の2月、天皇は5人の重臣を前にして「天神地祇の祭祀」の強化を詔している。

その一環として翌3月、垂仁天皇はそれまで皇女「豊鍬入姫命」が大和の「笠縫邑(桧原神社か?)」で祀っていた「天照大神」を自分の娘「倭姫命」に引き継がせ、「天照大神」の遷座地を探す旅に出している。

ヤマトヒメは大和の「宇陀」から近江、美濃と巡行し、伊勢に至った。その後の日本書紀の描写がこうだ。

そのとき、天照大神は、倭姫命にお教えになって、「この神風の伊勢国は、永久不変に浪がしきりに打ちよせる国である。大和のわきにある美しい国である。この国におりたいと思う」と仰せられた。

(以下、日本書紀の引用はすべて中公文庫『日本書紀』より)

そこで、大神のお教えにしたがって、その祠を伊勢国にお立てになった。そして、斎宮(斎王の忌みこもる宮)を五十鈴川のほとりに建てられた。これを磯宮という。

すなわち天照大神がはじめて天より降られたところである。

ここには不可解な一文がある。

日本書紀は伊勢国を「天照大神がはじめて天より降られたところ」というが、皇祖神アマテラスは「高天原」の主宰者で、地上に降臨したという話は聞かない。

というか、この「天照大神」の伊勢遷座の経緯は不思議なことばかりだ。

まず疫病の原因が、宮中で祀られていた「天照大神」と「倭大国魂」の霊威のバッティングにあるというのなら、倭大国魂だけ皇居外に出せば済む話だろう。

さらにその後、大切な”皇祖神”を、ただの奈良盆地の土地神に過ぎない倭大国魂と”同格”であるかのように、等しく皇女に祀らせている点も不可解だ。

そして疫病が終息したにも関わらず、そのまま「天照大神」が皇居に戻されることもなく、43年間も笠縫邑で皇女が祭り続けた点に至っては、まるで意味がわからない。

んで結局、その「天照大神」は大和国からも外に出されて、近江や美濃をさまようことになったわけだが、・・・この「天照大神」って、本当にぼくらが知る皇祖神の「天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ)」と同じ神なんだろうか。

これまで見てきたように、この時代までの皇室は、征服した相手から彼らの神が依り憑く「神宝」や、あるいは神を降ろす巫女であるヒメヒコ制のヒメなどを奪って、彼らを服従させてきた。

垂仁天皇の御世でも、出雲や但馬が「神宝」を取り上げられて、彼らの神の祭祀権を奪われている。

ならばこの「天照大神」も、やはりかつて降伏した部族から奪った神だったが、数百年の時間の経過でそれがどこの神だったかが不明になり、いざ祭祀を正すためにその神を返還しようとしても場所が分からず、やむなく倭姫命が実際に「心当たり」を巡って本来の遷座地を探すしかなかった———なんて可能性はないんだろうか。

「伊勢国風土記」の逸文によると、神武天皇の命令で伊勢の攻略を行った「天日別(あめのひわけ)命」は、度会(わたらい)の土地の神「大国玉」から娘を一人、献上されている。

この娘がヒメヒコ制のヒメだった場合、天日別命は大国玉らが信奉する神を奪ってきたというストーリーになる気がするし、彼らの神が「天照大神」だった場合、その神が初めて降った場所は伊勢ってことで間違いないような気もする。

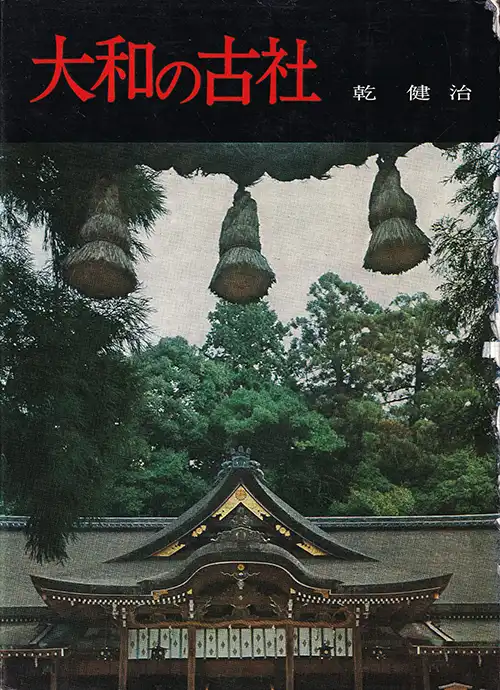

倭大国魂を祀る、天理市の官幣大社「大和神社(おおやまとじんじゃ)」に伝わる『大倭神社註進状』によると、宮中で「天照大神」が祀られるようになったのは、第5代孝昭天皇の元年からだという(『大和の古社』乾健治)。

孝昭天皇といえば、初めて奈良盆地の外から正室を迎えた天皇で、尾張連の祖・オキツヨソの妹「世襲足媛」が皇后だとされる。

当然、この結婚は大和と尾張の中間にある伊勢が安全地帯だから成立したはずで、伊勢はそれより前にはヤマトに征服されていたんだろう。尾張との婚姻に先立って、伊勢から彼らの神「天照大神」を人質のように取り上げて、宮中に拘束(封印)していたのが実態だったのかも知れない。

———というわけで、ぼくは崇神紀から登場する「天照大神」は皇祖神ではなく、もともとは伊勢に降臨した伊勢の土地神だったのだろうと思っている。

一方、現在の伊勢神宮には確かに皇祖神の「天照坐皇大御神」がお祭りされているわけで、それがいつからなのかは、古代史の大きな謎のひとつのようだ。

折角なので今回は、日本書紀の中の「天照大神」についてざっと眺めてみることにする。

仲哀天皇を祟り殺した「天照大神」

伊勢に遷座した「天照大神」が次に登場するのは47年後。第12代景行天皇はその20年(西暦300年頃)に、娘の「五百野皇女」を伊勢に派遣して「天照大神」を祀らせている。

問題はその次で、さらに54年後の仲哀天皇8年(354年頃)、熊襲の討伐にでかけた仲哀天皇に神託が降りてきて、熊襲ではなく「新羅」を攻めよと命じてきた。

仲哀天皇はその神託を無視して熊襲を攻めて、敗戦。天皇がその5ヶ月後に急死してしまうと、日本書紀は「神のお言葉を採用されなかったので、早くお崩れになった」と書いている。どうやら神託を無視された神に、祟られたと言いたいようだ。

んで問題は、このとき仲哀天皇を祟り殺した神の中に、「天照大神」がいたことだ。これは皇祖神にはあるまじき行いだろう。

タタリ神は他に3柱あって、「稚日女尊」「事代主尊」「住吉三神」が「天照大神」と結託して、仲哀天皇に祟っている。ワカヒルメというのは、日本書紀の神代紀ではスサノオに馬を投げつけられて死んだ女神とされるが、有名な民俗学者の折口信夫によれば、志摩国の「伊雑宮(いざわのみや)」で祀られた海人族の神だという。

【関連記事】住吉三神と神戸の神社

つまり4柱のうち「稚日女尊」と「住吉三神」が海人族の神だったわけで、ならば二柱が陸路の熊襲攻めより、海路の新羅攻めを命じた理由も見えてくる。おそらくは水軍の活躍による、海人族の地位向上が狙いだろう。

・・・これ「天照大神」も同じだったんじゃないか?

伊勢地方最大の豪族は「度会氏」だが、この家はもともとは「磯部氏」で、海人族だ。仲哀天皇の水軍に、志摩の海人族と一緒に伊勢の海人族も編成されていたとしたら、彼らは彼らの神を奉じて参軍していたことだろう。

ぼくはその神が、倭姫命が磯部氏に返還した「天照大神」だったんじゃないかと思っている。かつては宮中で天皇自らが祀る(封印する)ほどの霊威だったんだから、人間を祟り殺すなんて朝飯前だったのだろう。

国文学者の谷口雅博氏は、「みずからシャーマンとしての能力を持ち、神と関わっていく崇神天皇と、直接的に祭祀との関わりが描かれない垂仁天皇」の違いに注目されているが、「天照大神」の伊勢遷座の背景には、垂仁天皇の霊力不足———という側面もあったのかも知れない(『ここまでわかった!日本書紀と古事記の謎』新人物文庫)。

「伊勢大神」は皇祖神か

さて、仲哀天皇を祟り殺した「天照大神」は、本人の希望によって兵庫県西宮市の「廣田神社」に鎮座した。するとそれ以後、日本書紀では伊勢の神の名前が代わって、「伊勢大神」と呼ばれるようになる。

第21代雄略天皇が457年から皇女に祀らせたのが「伊勢大神」で、そこから壬申の乱まで200年以上、「天照大神」の名は日本書紀から消える。

だがこの伊勢大神も、皇祖神と見るのはちょっと厳しい神だった。この神を祀るために天皇が派遣した、いわゆる「斎王」が強姦されるという不祥事が相次いだのだ。

まず雄略天皇3年(460年)に、伊勢大神に仕える皇女「栲幡姫皇女」が強姦されて身ごもったというデマが流されて、気に病んだ皇女が自殺してしまう悲劇が起きている。

第29代欽明天皇の「磐隈皇女」も伊勢大神の祭祀に当たっていたが、なんと腹違いの「茨城皇子」に強姦されて、任を解かれている。

次の第30代敏達天皇の「菟道磯津貝皇女」も、伊勢の祠に仕えていたところを「池辺皇子」に強姦されて、解任されている。池辺皇子には、次の第31代用明天皇その人だという説もあるようだ。

・・・これ、ぼくはニワカの一般人なので常識的な判断しかできないが、もしも皇子たちが伊勢大神を皇祖神だと思っていたなら、絶対に起こらない、起こしてはならない事件であるような気がする。

実は、雄略天皇9年(466年)には別の強姦事件が起こっていて、「胸方神(宗像神)」の祭祀を命じられた「凡河内香賜(かたぶ)」なる人物が、同行した采女(女官)を奸したとして、天皇に殺されている。

「宗像神」は、朝鮮半島への航路の安全を祈念して、この頃から国家祭祀に昇格したと聞くが、もしも日本書紀が伊勢と宗像のふたつの強姦事件を対比的に配置したのだとしたら、伊勢大神のもつ意味も、宗像と同じように(東国)航路の安全祈願———ってことに限定されるんじゃないだろうか。

ちなみに伊勢湾にも、宗像の「沖ノ島」みたいな「神島」がある。ただそちらは国家祭祀というほどのものではなく、多紀郡の在地勢力(麻続氏)が私的に行っていた祭祀の跡だったようだ(『伊勢神宮の考古学』穂積裕昌)。

【関連記事】雄略天皇と伊勢神宮(5世紀の伊勢・葛城・三輪の神)

音韻学による区分論と「天照大神」

ところで日本書紀の「天照大神」と「伊勢大神」の使い分けについては、すでに音韻学による「区分論」の研究で、日本語学者の森博達(もりひろみち)さんが正答に到達しているようだ。

森さんによると、日本書紀には中国人が正格漢文で著した「α群」と、日本人が倭習で書いた「β群」があって、このうち「α群」が先行して編纂されたことが分かっているんだそうだ。

具体的には、雄略天皇から用明天皇、そして皇極天皇から天智天皇が「α群」で、実はここに使われているのが「伊勢大神」だ。日本書紀はまず、伊勢の神を「伊勢大神」と呼んで編纂されたってことだ。

んでその後、日本人が変格漢文で書いていったところが「天照大神」と表記されているわけだが、そのあたりの事情について、考古学者の穂積裕昌さんはこう書かれている。

つまり、森氏の研究を敷衍すると、アマテラスと伊勢大神は同一主体に対する表記の差、さらにいうとα群とβ群の編纂の間に「アマテラス」という神名ないしは神格がより実態を伴って形成された可能性が浮上する。

(『伊勢神宮の考古学』穂積裕昌/2013年)

今後、アマテラスと伊勢大神をめぐる関係性の把握は、森氏の区分論を含めた議論が必要となるであろう。

穂積さんの本はぼくの愛読書の一つだが、「アマテラスと伊勢大神は同一主体に対する表記の差」では説明できない問題も残されていると思う。それが伊勢大神の「御使」と、伊勢神宮の免税の問題だ。

伊勢大神の「御使」と免税相談

まず、皇極天皇4年(646年)の「伊勢大神の御使」が現れたという事件が、こう。

四年の春正月に、岡や、川辺や、宮殿と寺院の間などで、遠くから見るとなにか物があり、十か二十ほどの猿のうめく声が聞こえた。

近くに寄ってみると、物は見えないが、鳴きうそぶくような音はなお聞こえ、しかもその姿を見ることはできなかった〔もとの本には、この歳、京を難波に移したため、板蓋宮が廃墟となることの前兆であるという〕。

人々は、「これは、伊勢大神の御使だ」と言った。

この記事からは、当時の人々が「伊勢大神」は、猿のようなうめき声を出す目に見えない何かを「御使」に寄越してくる神だと、認識していた事実が分かる。

ちなみに皇室は、推古天皇から天智天皇までの約50年間、伊勢に「斎王」を送った形跡はない。また、伊勢神宮の記録によると、天智天皇は伊勢の「神郡」20郷を、16郷に減らしているんだそうだ(『アマテラスの誕生』筑紫申真)。

んで続く天武紀は「β群」なので「天照大神」の表記が使われているが、最終巻の持統紀ではまた「伊勢大神」が現れる。

丁未(13日)に、伊勢大神が天皇に、「伊勢国の今年の調役が免除されることになりましたが、二つの神郡から納められる赤引絲35斤については、来年にその分を調役から免除することにさせていただきたい」と申し上げた。

この伊勢大神による免税の相談について、中公文庫『日本書紀・下』ではカッコして、(神官が大神の神託として奏上したもの)と解説がつけてある。

だがそうだとすれば伊勢の神官たちは、恐れ多くも持統天皇に対して皇祖神の言葉を創作(捏造)したことになるわけで、とんでもない不敬罪にあたるだろう。

(↑区分論についてはこちらにも少々)

———というわけで、飛鳥時代の伊勢大神を、皇祖神アマテラスと「同一主体」と考えることは無理がある、とぼくは思っている。

んじゃ、いつから伊勢の神が皇祖神になったのかといえば、月並みになるが『続日本紀』の文武天皇2年(698年)にある「多気大神宮を度会郡に遷す」の頃からだろうと思う。

その頃になってようやく、それまで住吉大神や紀伊大神と”同格”に扱われていた伊勢大神が、「伊勢大神宮及び諸社」のように、完全に頭一つ抜きん出た存在として書かれるようになっている。

※なお「α群」前半ブロックの最後になる用明紀だけは、なぜか「天照大神」も「伊勢大神」も使わずに、「日神」で通している。いろいろ想像はできるが、理由は不明だ。

垂仁天皇(5)につづく