皇大神宮成立の「通説」

いきなり引用からで恐縮だが、伊勢神宮の成立についての昭和の「通説」は、以下のようなものだった。

しかし、現在の歴史学者の研究では、『日本書紀』の伊勢神宮創建の記事は「信用できない」という。

(『アマテラス – 最高神の知られざる秘史』斎藤英喜/2011年)

たとえば直木孝次郎氏によれば、崇神、垂仁天皇の三世紀後半から四世紀には、大和から遠く離れた伊勢地方にまで、大和朝廷の力はそれほど及んでいなかったので、そこに天皇家の先祖を祭るはずはない。

したがって、伊勢の地に皇祖神が祭られるのは、大和朝廷の力が伊勢、東国地方にまで拡大していく五世紀後半、雄略天皇の時代ごろが推定される。

伊勢の地が選ばれたのは、そこが東国進出の拠点となったからであり、伊勢地方は古くから太陽信仰のメッカであったからである。

もちろん考古学の成果によって、昭和の通説は今やすっかり通じないものになっている。

まず、3世紀後半から4世紀のヤマトは、伊勢どころか関東・東北地方にまで、その力を及ぼしている。3世紀末の茨城県には築造当時は日本で第3位という160mの前方後円墳「梵天山古墳」がつくられているし、福島県会津にも西暦300年頃に45mの前方後円墳がつくられている。

その「杵ガ森古墳」はバチ型の前方部を持ち、なんとあの「箸墓古墳」の6分の1相似形という説まであるようだ。

また、考古学者の穂積裕昌さんによると、三重県の伊勢地域には古墳時代の「港湾」の痕跡は見られないという。

ヤマトの東方経営の拠点は伊勢ではなく、持統上皇も三河への行幸に使った松阪市の櫛田川河口「的潟」にあったということで、伊勢からは北に20キロも離れている。

ちなみに三重県でもっとも早く古墳が造営されたのも松阪市で、4世紀前半に始まる前方後方墳が4基ある。うち最も古い「筒野古墳」からは三角縁神獣鏡二面などが出土していて、西暦300年頃にはヤマトが三重県に関与していた物証になっているようだ。

(『伊勢神宮の考古学』穂積裕昌/2013年)

また、実際に伊勢神宮の「禰宜」を務められた櫻井勝之進さんは、祭神のアマテラスは「太陽神」というような自然神ではないし、そもそも太陽という天体とは無関係だと書かれている。

(『伊勢神宮の祖型と展開』1991年)

伊勢の太陽信仰を論じる際、引き合いに出されやすいのが神島の「ゲーター祭」だが、実は南北朝時代に始まったという説もあるし、穂積さんは内宮の立地が「太陽信仰との親和性に乏しい」ことを指摘されている。

どうやら古代の伊勢に太陽信仰があったことも、伊勢神宮やアマテラスが太陽と関係することも、特に根拠のない「仮説」ということのようだ。

「荒祭宮」の祭祀遺跡

ただ昭和の通説のうち、内宮の祭祀が5世紀に始まったというのは事実らしい。穂積さんによれば、大きな集落や古墳が知られていない度会郡の五十鈴川流域にあって、内宮の神域には「5世紀代のかなり大規模な祭祀場」の跡が見つかっているそうだ。

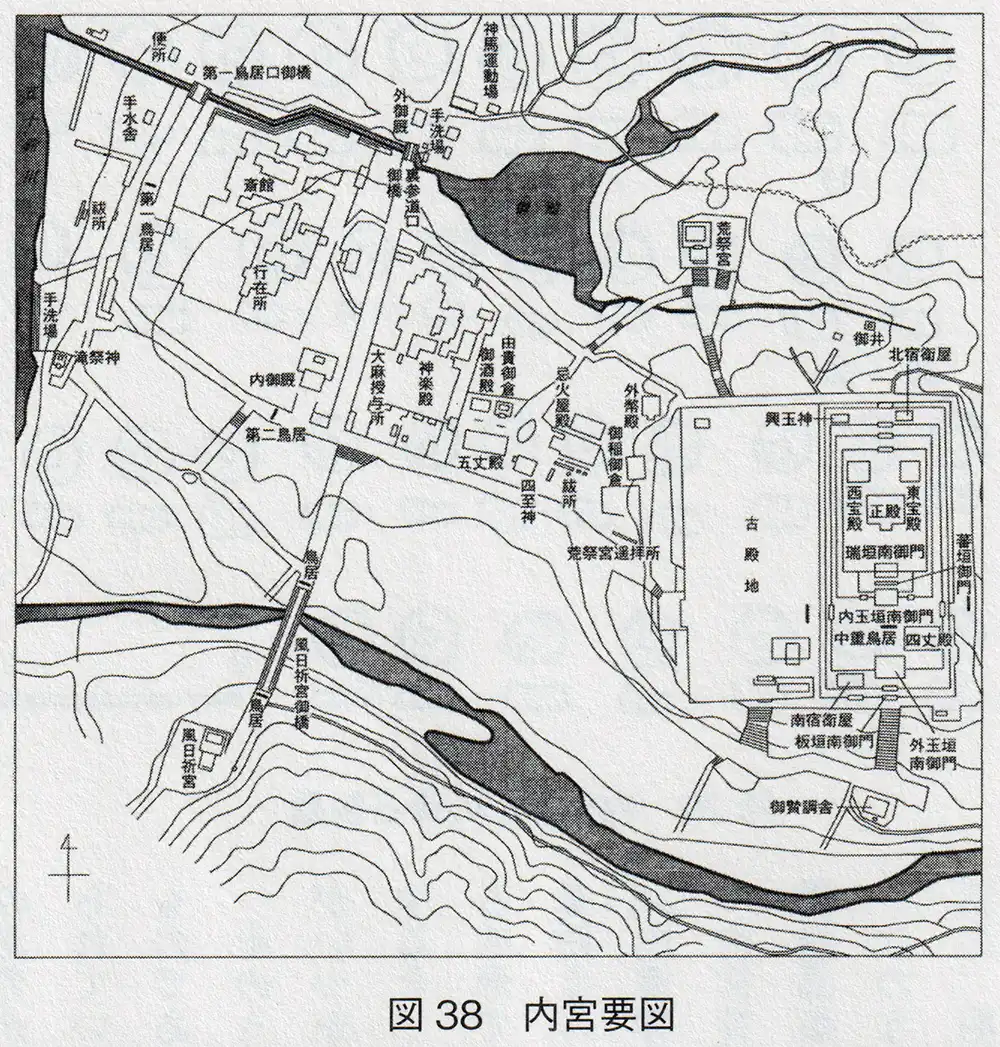

なかでも特に多くの遺物が出土しているのが、正宮の北側(背後)に位置している「荒祭宮(あらまつりのみや)」の周辺で、穂積さんは古墳時代の内宮の祭祀の中心地は、荒祭宮だろうと推測されている。

その根拠としては(遺物の他にも)荒祭宮の立地が、三輪山麓に鎮座する大和国一の宮「大神神社」の立地と共通する点があげられている。

内宮では昭和28年に「暗渠」になるまで、正宮と荒祭宮の間には小川が流れていて、荒祭宮は南北の「小支谷」に挟まれた丘に鎮座していたそうだが、この配置は初瀬川と巻向川に挟まれた大神神社と同じだという。

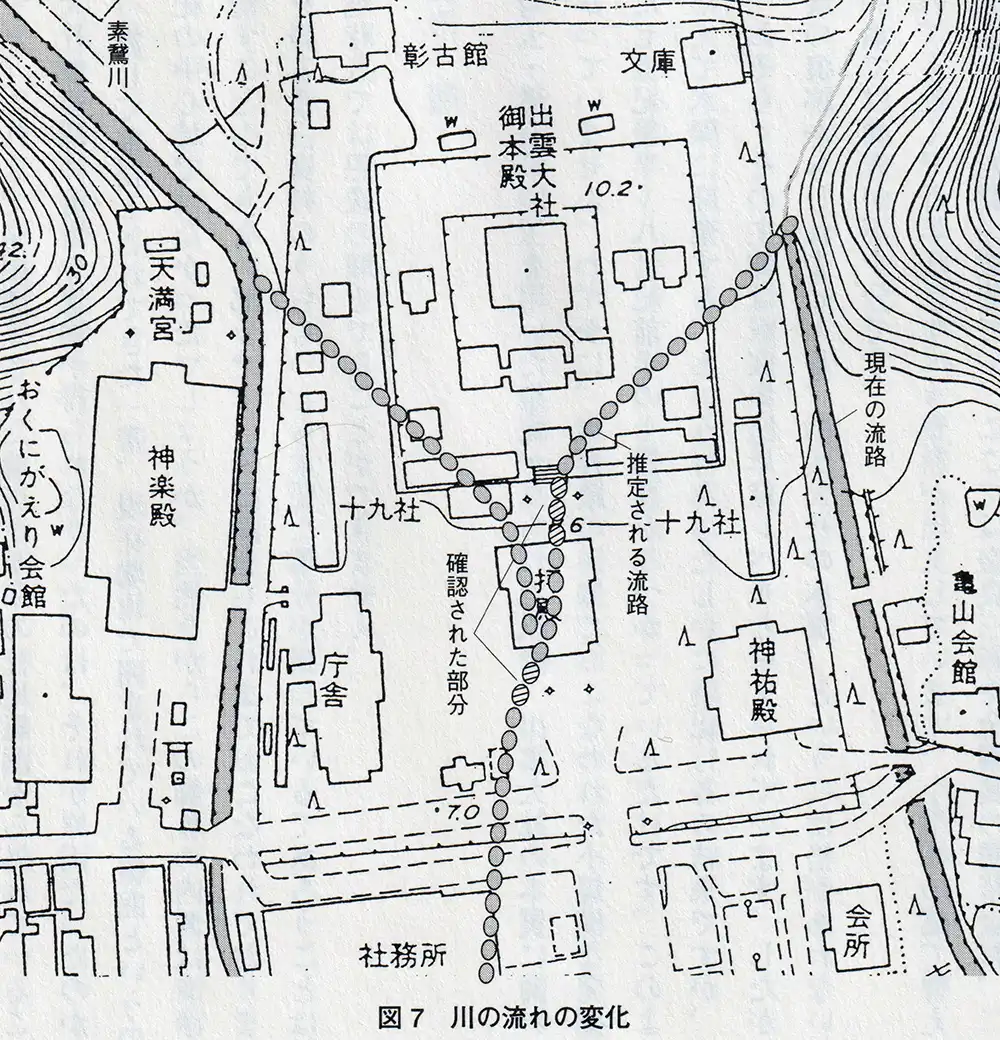

しかも同じことは遠く出雲大社でも見られたようで、2000年、2002年の発掘調査によって、出雲大社の本殿が、二本の川がY字形に合流する川合いの地に建てられていたことが、分かったんだそうだ。

(『古代出雲大社の祭儀と神殿』2005年)

つまりは古代の伊勢、大和、出雲では神殿の立地に共通性が見られるわけで、かなり早い段階からのヤマトの出雲への関与が想定されそうだ。ちなみに出雲平野には、4世紀後半に造営された52mの前方後円墳「大寺一号墳」があるが、地元の研究者は「ヤマトが打ち込んだクサビ」だと見ているようだ。

特別扱いされる「荒祭宮」

それにしても荒祭宮はホントーに面白い神社で、現在は皇大神宮「別宮」の第一位、平安時代には内宮境内では唯一の別宮だったという歴史と格式を誇りながら、どういうわけか「鳥居」がない。

これをどう考えるのかは難問らしいが、皇大神宮の神域全体が、イコール荒祭宮の神域———みたいな話でもあるんだろうか。つまり、宇治橋の鳥居が荒祭宮の鳥居だとか?

伊勢神宮では5月と10月に「神衣(かんみそ)祭」といって、一説には「神嘗祭」より古くから行われていたという祭祀があるが、このとき奉幣の対象から「外宮」は外れるのに、荒祭宮は含まれている。

当然、荒祭宮は神嘗祭、月次祭の「三節祭」でも、正宮と同じように奉幣が献じられる。がその一方で、荒祭宮では正宮同様に床下で神饌が供されるのにも関わらず、肝心の「心御柱」がない。

この「心御柱」については「神籬(ひもろぎ)」という説が有力らしいが、式年遷宮のときの天皇の身長に合わせて切り出された「天皇の玉体」という説もある。なんでも式年遷宮が終わると、古い心御柱には「お葬式」が挙げられたのだという(『伊勢神宮の謎』稲田智宏/2013年)。

【関連記事】伊勢神宮と道教 〜太一・心御柱・天皇霊〜

さてそうしてみると、一見同じような祭祀を受けるものの、内宮は天皇に関係し、荒祭宮は関係しない———という話にもなりそうだ。

櫻井勝之進さんによると、かつては荒祭宮にも専属の「物忌」(実際の祭祀を行う童女)がおかれていたとのことだが、それは中臣氏の同族と称して内宮の「禰宜」を世襲した「荒木田氏」からではなく、伊勢地方の土着民「磯部氏」から選ばれたんだそうだ。

つまり内宮を祀るのはヤマトで、荒祭宮を祀るのは伊勢の土着民・・・?

荒祭宮をめぐる諸説

んでそんな面白い荒祭宮には、やはり面白い学説がいろいろある。

例えば民俗学者の折口信夫は、荒祭宮はアマテラスがまだ「男性太陽神」だったころの宮だとし、その男神アマテラスに奉仕した「斎女」のイメージから女神のアマテラスが創設されたという。

歴史学者の岡田精司氏は、やはり男神アマテラスを祀った「本殿」が荒祭宮で、これに仕える斎女の「籠もり殿」がいまの正宮だろうという。

神話学者の松前健さんは、荒祭宮を「神託を掌る巫女の斎宮」だという。

(『日本の神々 神社と聖地 6 伊勢・志摩・伊賀・紀伊』1985年)

松前さんによれば、皇祖神アマテラスよりも前から、日本の各地で「アマテル神(天照御魂神)」が祀られていて、日本書紀のいう「伊勢大神」も古くはアマテル神と呼ばれていたという。

神楽歌に「あまてるや ひるめの神を しばしとどめむ」とあったり、皇大神宮の鎮座する「神路山」は別名で、「天照山」とも呼んだんだそうだ。

「アマテラスとはアマテルの敬語法にほかならない」と松前さんは書かれていて、そんなアマテル神(伊勢大神)を内宮で祀った斎女を「日妻(ひるめ)」すなわち「太陽神の妻」だと説くのが折口信夫。

やがて「ひるめ」自身が神格化され、祀るものから祀られるものに転じたのが、皇祖神のアマテラス———ってあたりが、諸説を(勝手に)綜合した結論になりそうだ。

そしてなんと、持統天皇の時代にはまだ「ひるめ」の神名が使われていたことを表すのが、689年に柿本人麻呂が詠んだ挽歌だ。

天地の、初の時し、ひさかたの、天の河原に、八百万、千万神の、神集ひ、集ひいまして、神はかり、はかりし時に、天照らす日女(ひるめ)尊、天をば、知らしめすと、葦原の、瑞穂の国を、天地の寄り合ひの極、知らしめす、神の命と、天雲の、八重かき別きて、神下し、いませまつりし……

このことから、古代史研究家の筑紫申真さんは、持統天皇の時代には皇祖神「アマテラスオオミカミ」の名はまだ「固まっていない」といわれる。

たしかに天武/持統の時代には「天皇は太陽神の子孫である」という観念(ストーリー?)は生まれていたものの、それがアマテラスオオミカミという人格神の名に固定されたのは、皇大神宮が成立したといわれる文武天皇2年(698年)の前後だと、筑紫さんはお考えのようだ。

ちなみに、1957年から伊勢神宮の禰宜を務められ、その後も神社本庁の総長や、皇学館大学の理事を歴任されたトップオブ神道の櫻井勝之進さんも、皇大神宮の成立は文武天皇2年のことだろうと書かれている。

日本書紀に続いて編纂された正史、『続日本紀』の記述は以下。ぶっちゃけ、この短い文の他には、国家の一大事業であるはずの皇大神宮の成立に関する記事が、正史に見あたらないというわけ。

十二月二十九日 多気大神宮を度合郡に遷した。

(『続日本紀』講談社学術文庫)

アマテラスの「相殿神」

そういえば皇祖神アマテラスには、「伊勢の地方神を昇格させたもの」という通説もあった。もともと伊勢で民衆に祀られていた太陽神が皇祖神に祭り上げられたという説で、上の「諸説」にも一部、その論理を含んだものもある。

しかし櫻井さんは、地方が中央に呑み込まれたときには、従来の祭神は新しい主神の脇に下がるのが通例だとして、地方神昇格説を明確に否定されている———。

・・・・・・実はその櫻井さんの反論は、『日本の神々 神社と聖地 6』に櫻井さんの著書『伊勢の大神の宮』からの引用が載っていて知ったことなんだが、そこでの引用では肝心の論旨が「(中略)」になっていて、いまいち良くわからなかったりする。

それでやむなく一般人のぼくが「(中略)」を埋めるとするなら、おそらく内宮の「相殿(あいどの)神」のことを櫻井さんは論じてるんじゃないだろうか。

皇大神宮の正宮では、皇祖神アマテラスだけを祀っているわけじゃなくて、左に「天手力男神」、右に「万幡(よろずはた)豊秋津姫命」という二神を「相殿」している。正宮を拝む時は、同時にこの二神にも手を合わせていることになるわけだ。

んで歴史学者の和田萃さんによれば、アマテラスの左に鎮座する力持ちの「天手力男神」は、伊勢の有力な地場産業のひとつである「水銀」を採掘する人びとが祀った神さまで、右の「万幡豊秋津姫命」はこちらも伊勢で広く行われた「はたおり」に従事した人びとの神さまではないか———とのこと。

皇大神宮でアマテラスが祀られる以前の「在地の氏族の信仰」が、「相殿神に反映している」と和田さんは書かれている(『シンポジウム伊勢神宮』1993年)。

【関連記事】アマテラスの相殿神と高倉山古墳

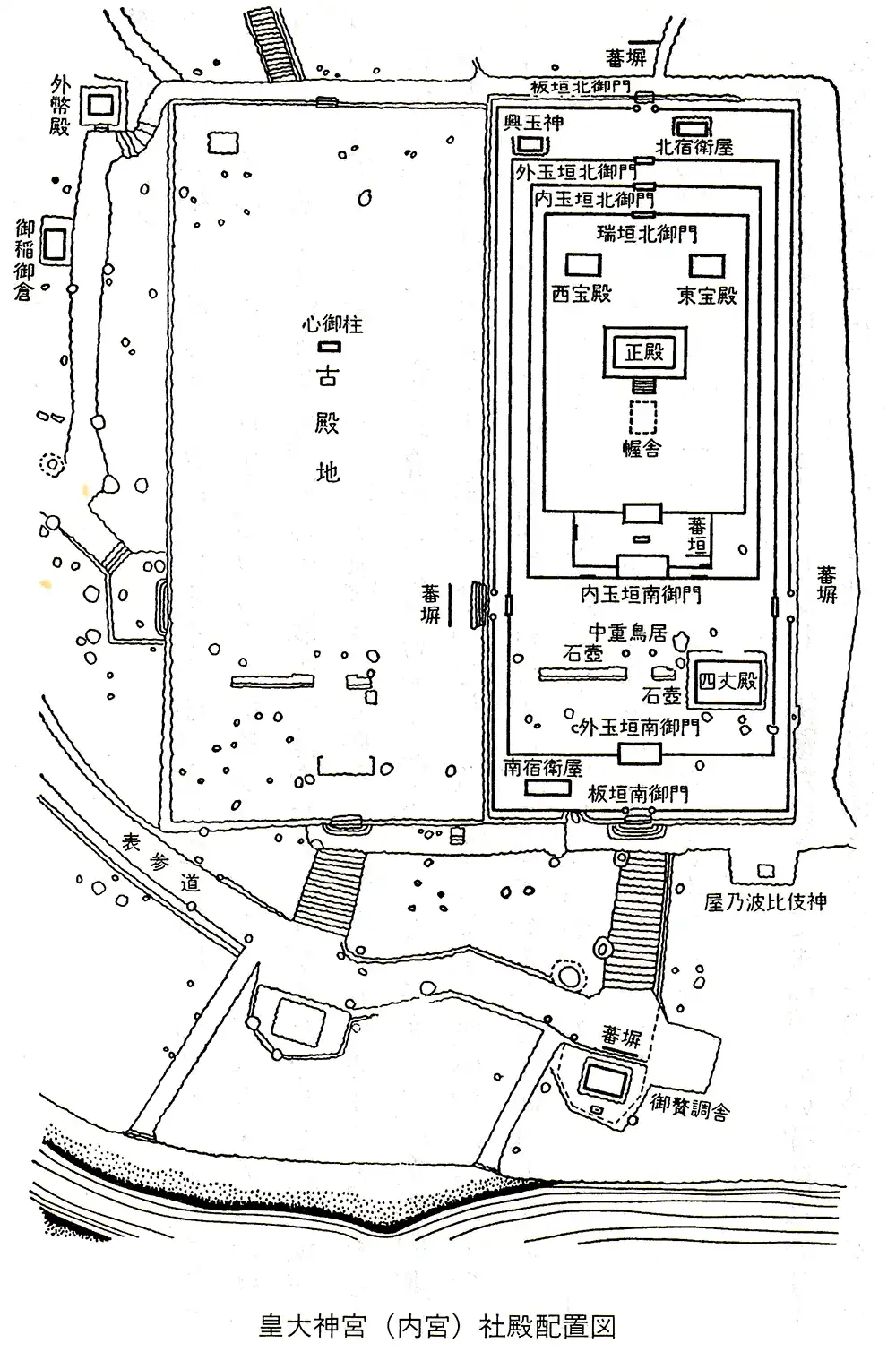

ところで内宮の社殿配置図などを見てみると、御垣内の一番奥に、ひっそりと祀られている「興玉(おきたま)神」の存在に気づく。この神は「伊勢参宮名所図会」や「倭姫命世紀」なんかによると、記紀で天孫ニニギの案内役をつとめた「猿田彦大神」のことを指すらしい。

サルタヒコといえば、古事記では伊勢の海で溺死したとされる神で、このサルタヒコこそがアマテラス以前に伊勢で祀られていた太陽神だったが、属性がアマテラスとかぶるので不必要とされ、古事記の中で殺された———なんて説もある(『古事記外伝』など)。

【関連記事】伊勢と志摩のサルタヒコ神社 〜太陽神か魔除けの神か〜

というわけで内宮では、「水銀」「はたおり」という地場産業の神に加え、サルタヒコという伊勢の海人族(磯部氏)の太陽神までがアマテラスと一緒に祀られていることから、中央の神が在地の神を脇に置いているパターンが成立している。

よって、アマテラスは伊勢の地方神が皇祖神に成り上がったものではなく、新たに中央からやって来た神である———というのが「(中略)」に書いてある櫻井さんの説明なんじゃないか、とぼくは思っている。

垂仁天皇(6)へつづく