但馬の降伏と日本書紀の常世

日本書紀によると、垂仁天皇はその90年(長浜浩明さんの計算で286年頃)に「田道間守(たじまもり)」を「常世国」に遣わして、「非時香菓(ときじくのかくのみ)」を探させている。非時香菓とは「橘」のことだという。

田道間守は、新羅王の子を自称する「天日槍」の4世孫(玄孫)で、その父「清彦」のときにアメノヒボコが朝鮮から持参してきた「神宝」を天皇に献上している(285年頃)。

前の記事で引用したように、神宝の献上にはヤマトへの服属の意味があるという。

アメノヒボコの一族も清彦の代で部族の独立を失って、出雲の野見宿禰と同様に、田道間守がヤマトに出仕するようになっていたんだろう。

さて「常世国」にむかった田道間守は、垂仁天皇99年(290年頃)にようやく非時香菓を見つけて帰国したが、残念なことに、そのとき垂仁天皇はすでに崩御していた。

田道間守によると、常世国は「遠方の絶域」で「神仙が人に見せない隠れた世界」で、普通の人が許される場所ではない———というが、それはどこのことなんだろうか。

日本書紀で田道間守より前に、「行き先」としての常世が記されているのは3回。

1回目は「神代」の第8段第6の一書で、国作りを終えたスクナヒコナが「熊野の御碕」から「常世郷」に去った時。

ぼくが愛読する中公文庫の『日本書紀』では、「熊野の御碕」を松江市八雲町熊野、要は「熊野大社」がある地域に比定しているが、そこはかなりの内陸地で、そこから直接どこかに去れるような場所ではないような気がする。

すると2回目にはモロに「熊野」が出てきていて、神武天皇の東征軍が「熊野の神邑」の先で暴風雨にあって船団が漂流し、天皇の兄の「稲飯命」と「三毛入野命」が次々と海中で溺死している。

ミケイリノはそのとき「浪の穂をふんで常世郷に行ってしまわれた」というので、フツーに考えれば常世郷は「熊野灘」か、その先を指すと思われる。

んで3回目が垂仁天皇25年の「天照大神」の伊勢遷座で、大神は伊勢を「常世の浪の重浪(しきなみ)帰する国なり」(原文「是神風伊勢國、則常世之浪重浪歸國也」)といって、伊勢への鎮座を決めている。

当然、常世は「伊勢湾」か、その先にあるのだろう。

———というわけで日本書紀を読む限り、田道間守が向かったのは伊勢か熊野になりそうな気がするが、伊勢には「神仙」に関わる面白い場所がある。

朝熊山(あさまやま)だ。

この世とあの世をつなぐ朝熊山

このページの一番上のアイキャッチ画像は、伊勢市の「朝熊山」の山頂近くにある「金剛証寺」で、奥の院に通じる参道の様子。通路の両側に、追善供養の卒塔婆がズラッと並んでいる。

中国思想の専門家、福永光司さんによると「朝熊山は霊魂が集まる山」とされ、「この世とあの世を繋ぐ境だと考えられているから、こうした習俗が残っている」のだろうとのこと。

金剛証寺は空海ゆかりのお寺として知られるが、それが理由で信仰を集めてるというよりは、もともと朝熊山が「聖なる山」だったから金剛証寺が建てられた———という順番のようだ。

(『日本の道教遺跡を歩く』福永光司/1987年)

そしてそんな聖地、朝熊山があったからこそ、伊勢神宮がここに遷座したんじゃないかとも福永さんはお考えだ。民俗学者の桜井徳太郎氏も、伊勢神宮は朝熊山の「里宮」として成立した、という説を提起されていたのだとか。

というのも、伊勢神宮を現在に続く形にしたのは天武天皇と持統天皇のご夫婦だといわれるが、この二帝は「聖なる山」を必要とする思想に、深く濃く傾倒していたのだ。

中国思想の「道教」だ。

持統天皇と伊勢神宮

元々、道教にハマっていたのは、天武天皇の母で、持統天皇の祖母にあたる皇極/斉明天皇だ。

日本書紀によれば、656年に斉明天皇は「両槻宮」と号する「観(たかどの)」を造営しているが、福永さんによれば「観」とは道教の寺院のことをいうそうだ。

また642年に天皇は「四方拝」を行っていて、これも道教由来の祈拝の一つだという。

道教においては、天子(日本だと天皇)は山川の神を祭ることで「神仙境」に行けると信じられていて、そのような祭祀を「望祭」といい、祭場には「名川」と「名山」がセットで必要とされたんだそうだ。

それで日本では、まず最初に不老不死の世界「神仙境」に近い場所としてイメージされたのが、名川「吉野川」と名山「青根ヶ峰」が揃っている「吉野」だった。

古事記には、雄略天皇が吉野で出会った美女を称えた歌がのっていて、吉野を「神仙世界」だといっている。

呉床(あぐら)に座る 神仙の御手であるかのように

『古事記』角川ソフィア文庫

弾く琴の音に合わせて 舞う乙女

この神仙世界に永遠にいたいものだ

吉野といえば、近江大津京を脱出した天武天皇が雌伏の時を過ごした場所であり、持統天皇が在位中に何と31回も行幸した場所でもある。

・・・が、どうやら持統天皇がイメージする「神仙境」は、吉野では合わなくなっていたのかも知れない。

持統天皇7年(693年)に、亡き夫・天武天皇の追善供養が行われた時、持統天皇が見た夢について歌ったのが、次の歌だ(万葉集)。

明日香の 清御原の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子 いかさまに 思ほしめせか 神風の 伊勢の国は 沖つ藻も 靡きし波に 潮気のみ 香れる国に 味こり あやにともしき 高照らす 日の皇子

(巻2―162)

福永さんによれば、この歌の内容は「日の皇子(天武天皇)は伊勢国におられる。うらやましいことだ」だそうだが、昔から持統天皇が何を「あやにともしき(うらやましい)」なのかが不明とされてきたらしい。

しかし「伊勢」を、「聖なる山(朝熊山)」と「清浄な川(五十鈴川)」が揃った地と捉え、そこに道教なら老子を祀る「宗聖観」を建てる代わりに、皇室の遠祖を祀る「神宮」を建てたとしたら、その場所こそが天武/持統が憧れた「神仙境」になるのではないか。

だから持統天皇は、ひと足早くその「神仙境」で不老長生、永遠の命を楽しんでいる夫、天武天皇を羨んだのではないか———というようなことを、福永さんは書かれている。

んで田道間守が行った「常世」に戻ると、熊野灘に神仙が住んでいるという話はあまり聞かないので、どちらかを選ぶなら、伊勢だろうとぼくは思う。

まぁ同じ「垂仁紀」の中で伊勢と常世が関連付けられている以上、考えるまでもないことなのかも知れないが。

【関連記事】伊勢神宮と道教 〜太一・心御柱・天皇霊〜

皇祖神アマテラスの誕生

こうして(?)天武/持統の時代に、神仙となった天皇が不老長生を楽しむ場としての伊勢がイメージされ、698年には「多気大神宮を度合郡に遷した」とあるように、伊勢神宮というハコもできるわけだが、ハコの中身はまだ「伊勢大神」で、皇祖神アマテラスではなかったようだ。

だが、そもそも皇祖神アマテラスとは何者かといえば、日本書紀の本文(正伝)によれば、天つ神のイザナギとイザナミが「天下に主たるもの(主宰神)」として生んだ日の神で、光り輝くその霊威に喜んだ父母によって、天下ではなく天上界を治めることを決められた女神だ。

この、天つ神から統治を委任されたアマテラスを、現実世界の実際の即位で演じたのが、690年に即位した持統天皇だ。

四年の春正月の戊寅の朔に、物部麻呂朝臣(石上麻呂)が大盾を立てた。

神祗伯中臣大嶋朝臣(藤原大嶋)が天神寿詞(践祚の日に奏する祝詞)を読んだ。

それが終わって、忌部宿禰色夫知が神璽の剣と鏡とを皇后(持統天皇)にたてまつり、皇后は皇位におつきになった。

公卿・百寮は整列して一斉に拝礼し、手を拍った。己卯(二日)に、公卿・百寮は、元日の儀式どおりに天皇を拝し、丹比嶋真人と布勢御主人朝臣とが、即位を祝うことばを申し上げた。

(『日本書紀・下』中公文庫)

(以下略)

さかのぼってみれば、507年に即位した第26代継体天皇のときは、大伴金村、物部麁鹿火、許勢男人らの群臣が、複数の候補の中から「男大迹王(継体)」を選び、「天子の鏡・剣の璽符」を捧げて即位を請い願い、それに応じる形で天皇が即位した。

しかし持統天皇は、そんな群臣による「レガリア奉呈」の儀式を、即位の翌日に群臣が祝辞を述べるだけ———に転換してしまった、と歴史学者の義江明子さんは書かれている。

持統天皇は、「神」に指名されて、「神」として即位した初めての天皇ということらしい。

天神寿詞(天の神々による祝福の言葉)を奏上することは持統の即位儀から始まり、以後の践詐/大嘗儀式に引き継がれていく。奉上される鏡・剣が「神璽」と呼ばれたのも、この時が初めてである。

(中略)天神の「寿詞」を受けた持統は、神から統治を委任された「現御神」となり、臣下から「神璽」を奉られて、即位したのである。

「手を拍つ」のは、神に対する拝礼の作法であり、即位した持統を臣下は「神」として拝礼したことになる。(『女帝の古代王権史』義江明子/2021年)

そして697年の文武天皇の即位では、今度は「神」である持統天皇から「授け」られる形で、その孫に「君主としての正当性」が継承されたのだという。

この流れは、皇祖神アマテラスが孫のニニギに地上の支配を命じた「天孫降臨」神話とまるっきり同じなわけで、「神代」の核心部分がこの頃に完成したことは間違いなさそうだ。

なお、天孫降臨に先立つ「国ゆずり」神話の舞台である出雲では、709〜716年頃に「杵築大社(今の出雲大社)」が完成したという説がある。ヤマトとしては、それを「神代」を裏付ける「物的証拠」にしたかった———とのことで、もちろん、伊勢神宮の完成ともシンクロした話だということだ。

・・・それにしても、伊勢神宮とアマテラスには謎が多い。

たとえば、なぜ伊勢神宮は20年ごとに建て替えて、清浄を維持し続けているのか。なぜ天皇以外の奉幣を禁じていながら、幕末まで一人の天皇も参拝しなかったのか。

アマテラスはなぜ、平安時代になるまで宮中で祀られなかったのか。なぜ天皇にとっていちばん大事な践祚大嘗祭で祀られなかったのか。

これらは謎の一例に過ぎないが、もしも伊勢神宮が死後の天皇が永遠に遊ぶ「神仙境」なら、今上天皇の参拝は必要ないし、もしも「皇祖神」が持統天皇その人なら、神話のアマテラス像と完全に一致するまで100年を要した可能性もあるんじゃないだろうか。

<余談>垂仁天皇と佐紀古墳群

ところで今回で「垂仁天皇」のカテゴリーは最後なので、ここに余談として書いておくと、垂仁天皇の「謎」のひとつには、その御陵(お墓)の立地もあると思う。

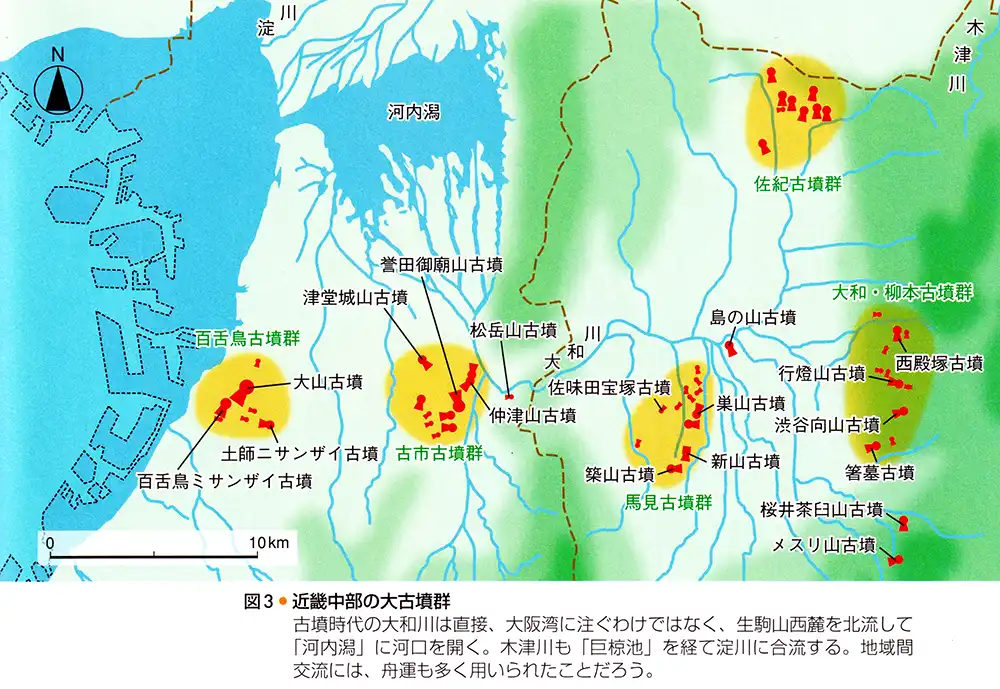

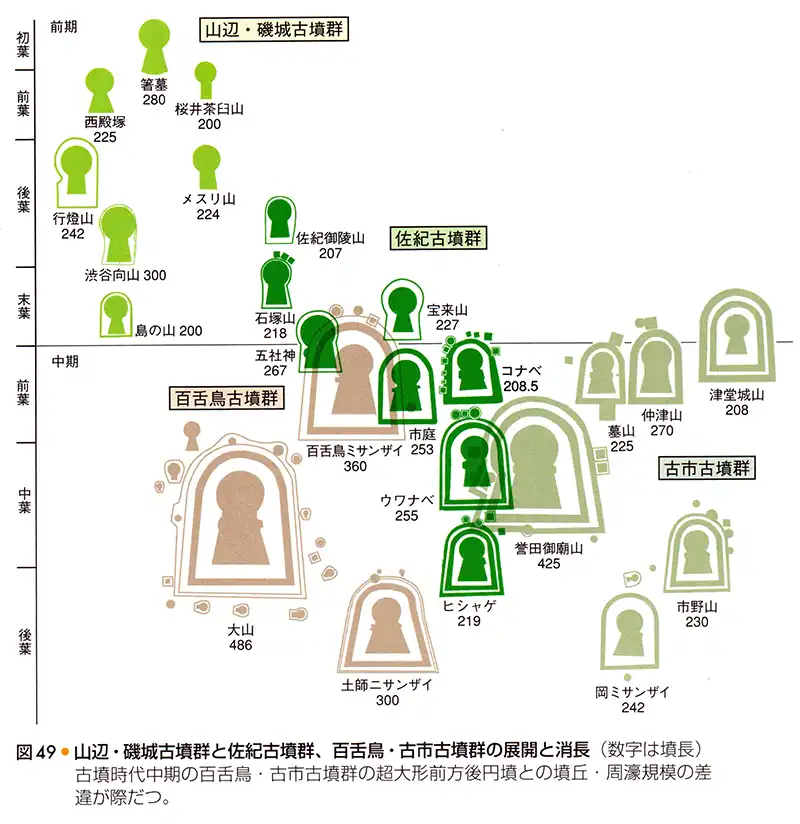

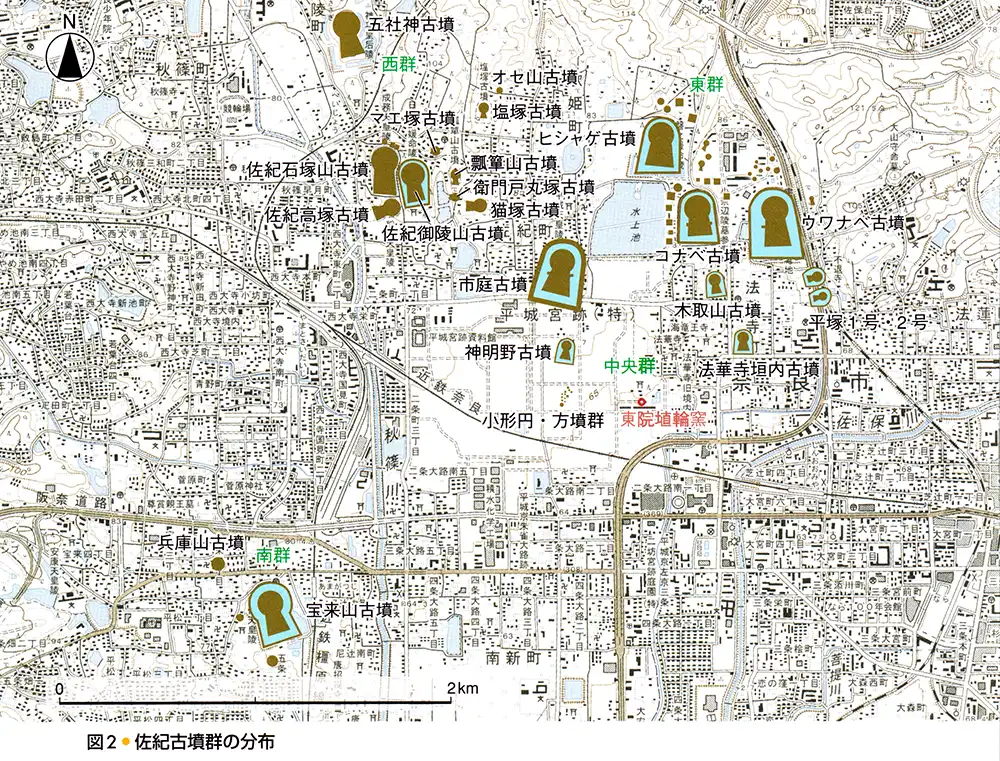

垂仁天皇の在位は、長浜浩明さんの計算だと241−290年頃で、当時のヤマトは纒向遺跡の北にある「大和・柳本古墳群」にせっせと古墳をつくっている段階なのに、なぜか日本書紀は垂仁陵を奈良市の「菅原伏見東陵」、つまりは「佐紀古墳群」の中の一つだという。

しかし佐紀古墳群に200mを超える前方後円墳が造営されたのは4世紀後半からで、垂仁天皇の崩御からは50年以上経ってからの話だし、宮内庁が治定する「宝来山古墳」にいたっては、崩御から100年が過ぎてしまっている。

要は、奈良市内には垂仁天皇の「菅原伏見東陵」に該当しそうな巨大古墳が皆無、ってことだ。

んじゃなんで、日本書紀は垂仁陵を奈良市だというのか。

チト調べてみると、とりあえず雄略天皇までで、佐紀古墳群および奈良市に御陵があるとされる天皇は5帝。第9代開化天皇、第11代垂仁天皇、第13代成務天皇、第20代安康天皇、それと神功皇后だ。

んで、これらの天皇に何か共通点はあるかというと・・・あ、あれだ。和珥氏や息長氏など「近江勢力」との縁が深いことが挙げられるだろう。

開化天皇は和珥氏の皇妃との間に「あの」彦坐王(ひこいます)をもうけているし、垂仁天皇の二人の皇后は彦坐王の娘と孫。成務天皇の皇居は近江の「高穴穂宮」で、神功皇后は息長氏の出身。

安康天皇は母の「忍坂大中姫」が息長に実家があり、母の父「稚野毛二派皇子(わかぬけふたまたのみこ)」は応神天皇と息長の娘の間に生まれた皇子だ。

ぼくは個人的に、近江に勢力をもつ和珥氏と息長氏は「佐紀グループ」とでもいうような協力関係にあったと思っている。んでその奈良盆地における拠点が「春日」、つまりは今の奈良市で、佐紀古墳群はそのグループに関わる天皇、皇后、皇妃、皇子、皇女などのお墓かなーとも思っている。

垂仁天皇のお墓は、フツーに考えれば「大和・柳本古墳群」に2番目に築造された巨大古墳「西殿塚古墳」になるような気がするが、歴史のどこかで、佐紀グループの誰かの手で、まだその時代には巨大古墳自体が存在しなかった春日の菅原に、書き換えられたんじゃないだろうか。

そういえば何故か安康天皇のお墓も「菅原伏見」にあると書いてあるなー、でもそこには宝来山古墳が一基あるだけだなー、さてさて垂仁天皇と安康天皇のどちらのお墓なんだろうなー。

【関連記事】安康天皇の謎(市辺天皇・佐紀古墳群・世子)

———ということで、ここまでのところ垂仁天皇が崩御した3世紀末までの日本書紀を読んできたわけですが、その当時としては日本最先端の文化を誇りながら、何故かこれまでほとんど話題に出てこなかった地域があります。

それは言うまでもなく、玄界灘沿岸から福岡平野、筑紫平野、熊本平野のあたりで、日本書紀が日本の歴史を書いたものではなく、「皇室の歴史」を書いたものであることを思うと、出てこない理由は皇室とは無関係だったから———ということになるのでしょう。

ただそこをスルーしてしまうと4世紀からの日本書紀が意味不明になってしまうので、次回からしばらく、北部九州の古代史をぶらぶら、だらだらと眺めていきたいと思います。