邪馬台国=大和説への不安

邪馬台国=大和説の論者の一人に、著名な歴史学者で2007年に亡くなった門脇禎二さんがいる。

昭和20年代から京都大学で学んだ門脇さんは、「三角縁神獣鏡」の研究から邪馬台国=大和説を主張した考古学者、小林行雄の演習などを通じて、ごく当たり前のこととして大和説を受け入れていたんだそうだ。

ところが2005年、病床にあった門脇さんは、突如として邪馬台国=九州説に「転向」?した。

遺作となった『邪馬台国と地域王国』(2008年)の「あとがき」はお弟子さんが書かれたものだが、門脇さんが九州説に立って邪馬台国を論じたのは、この本が初めてだったそうだ。

すでに多くの論文を大和説の立場から発表してきた学者人生の最後の最後での転向には、よほどの勇気と覚悟と、そして九州説への「確信」があったのだろう。

ただ幸いなことに、邪馬台国=大和説から九州説に転向しても、門脇さんが生涯をかけた研究全体には大きな影響はなかったようだ。というか、自己の研究を積み上げていった先で、帰納法的に導かれていった大ワクが、邪馬台国=九州説だった。

門脇さんの研究テーマは、弥生時代後期から古墳時代の日本各地に並立していた「地域王国」で、早くから「吉備」や「出雲」「丹後」などには大和盆地の政治勢力からは独立したクニが存在していたと主張して、それらはやがて、考古学の発展によって次々と裏付けられていったのだった。

しかし邪馬台国=大和説では、邪馬台国をヤマト(大和朝廷)の前段階、前身だと考えるわけで、門脇さんは自分の研究が進めば進むほど、「大和説でいることに、しだいに不安がつのった」のだという。果たして弥生後期の大和盆地に、各地の諸小国を「統属」させるほどの政治勢力はあったのか、と。

例えば、大和説ではしばしば「投馬国」に比定される、吉備や出雲。

門脇さんが学生だった頃の吉備や出雲は、「四道将軍」の説話などでヤマトに征服される小国のイメージしかなかったが、考古学の成果で、今では邪馬台国時代の大和盆地よりも先進的な地域だったことが分かっている。

まだ大和盆地には「王墓」の気配さえなかった時代に、吉備や出雲、丹後には堂々たる弥生墳丘墓が造営されていたし、朝鮮半島との交易を通して、大和盆地からは出土しない先進の文物を手に入れてもいた。

また、出雲などは大和盆地よりも北部九州とのつながりが強かったのが明らかで、こういったクニグニが邪馬台国が「統属」した「三十国」だとは、次第に思えなくなっていったということだ。

邪馬台国=大和説との訣別

邪馬台国の位置論で問題になるのが「方位」と「距離」。

大和説では方位を「南」から「東」に読み変えることが「絶対的な必要条件」になるわけだが、門脇さんによれば、そのルーツは1910年(明治43年)という大昔に、東洋史学の大権威だった内藤虎次郎(内藤湖南)が発表した論文「卑弥呼考」にあったという。

内藤先生いわく「中国の古書では東と南を相兼ね、西と北を相兼ぬるは、その常例ともいふべく」だそうで、邪馬台国大和説のスタート地点はここにあったらしい。

もちろん、ニワカの一般人であるぼくには内藤説を検証する力はないが、門脇さんがいうには1910年当時の学界は、邪馬台国=九州説ではヒミコを九州の「女酋」と考えることになるので、「そのようなものをもって大和朝廷の女王や神功皇后とするのは不当とする思想的論調」の中で、内藤説を受け入れたんだそうだ。

つまりは「皇国史観」と大和説がマッチした、ってことだろうか。

んでそれを発表したのが、当時の東洋史学に君臨していた大権威だったので、大した検証もされないままに、気がつけば大和説の強力な論拠になっていたんだそうだ。

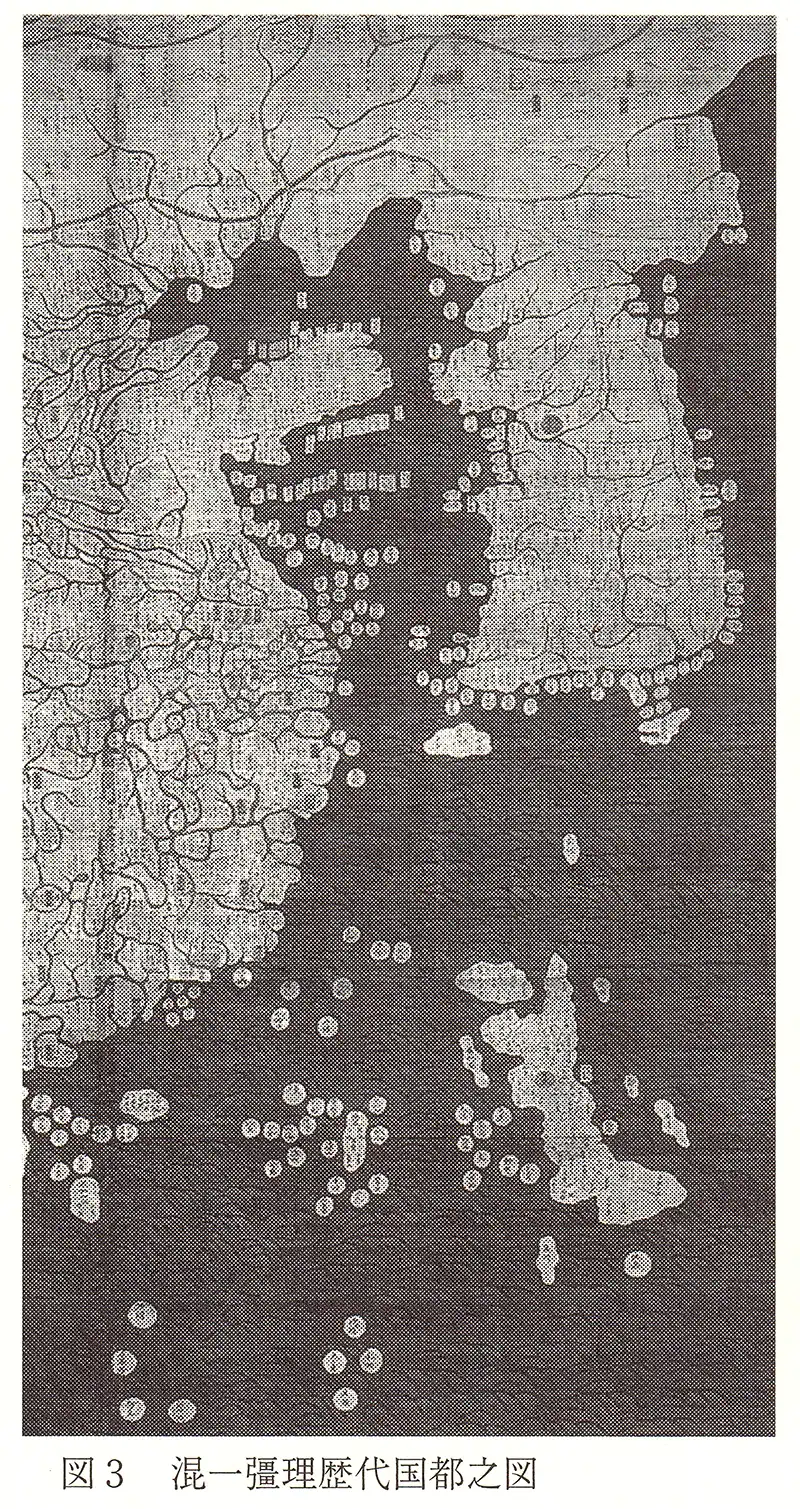

んで、魏志倭人伝の方位を「南」から「東」に修正して読む内藤説を補強したのが、上の「混一疆理歴代国都之図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)」なる地図を根拠にした「日本列島南展説」。

この地図では日本列島が90度回転して、本来の東が南を向いている。こういった地図のルーツは「晋(265−420)」の時代の古地図に遡るので、魏志倭人伝の方位観も同じようなものだったと主張され、方位読み替えの根拠にされたというわけだ。

ただ実際には、この地図は1402年に朝鮮で製作された新しいもので、その当時の中国の世界地図に朝鮮半島がなかったので、日本列島と合わせて勝手に書き加えられたものだという。

だが、そもそも『三国志』には倭は「周旋五千余里」、韓は「方四千里」とあるのに、この地図では今の大韓民国が、東北地方を含む日本列島の三倍近くに描かれていて、『三国志』の地理観とはまったく異なるものだ。

こんなものを倭人伝の解釈に援用するのは「ひどい悪用」だと言って、門脇さんはいたくご立腹の様子だ。

邪馬台国の方位については、『三国志』よりやや早い、266−280年頃に成立したという『広志』にも載っていて、そちらだと伊都国の次につづけて、南に邪馬台国があると書いてある。

『広志』は「博物誌に類する異聞を記録した書」らしいので、方位なんかは要点だけおさえて、ごくシンプルに記述したのかも知れない。

倭国東南陸行五百里、到伊都国、又南至邪馬台国、自女〔王〕国以北、其戸数道里、可得略載、次斯馬国、次己百支国、次伊邪国、案倭西南海行一日、有伊邪分(久か)国、無布吊、以革為衣、蓋伊邪国也。(圏点は訂正した文字)

(『新訂 魏志倭人伝 他三篇』岩波文庫)

小林行雄の同笵鏡論・伝世鏡論

折角なので、ここで若き日の門脇さんが多大な影響を受けた小林行雄の「同笵鏡論・伝世鏡論」について、『鏡の古代史』(辻田淳一郎/2019年)を参考にして、ざっと要約してみる。

◯卑弥呼が魏の皇帝から下賜されたものに「銅鏡百枚」があるが、「三角縁神獣鏡」には「景初三年」や「正始元年」という卑弥呼が魏に朝貢した年の「年号鏡」があるので、「銅鏡百枚」の有力な候補とされた。

◯その三角縁神獣鏡には同じ鋳型で製作された「同笵鏡」が多数あって、その出土が近畿周辺に集中したことから、それこそ邪馬台国大和説の物証だとされた。

◯古墳から出土した「漢鏡」には文様が不鮮明なものがあり、これらは長年の実用の際の「手ずれ」によるものだと考えられた。こうした、製作年代と実際に副葬された年代に差がある鏡が「伝世鏡」。

◯大切な「漢鏡」が副葬されるようになったのは、邪馬台国とそれを引き継いだ大和朝廷が、「魏鏡」の三角縁神獣鏡を配布して、それを各地の「首長権」の外的承認の証しにしたので、伝世された漢鏡がその役目を終えたから・・・。

———といったかんじで、小林行雄の「同笵鏡論・伝世鏡論」では三角縁神獣鏡は「卑弥呼の鏡」とされて、邪馬台国=大和説の根拠となったんだそうだ。

昭和の頃は「前方後円墳」は大和盆地を起点にして、同心円状に広がっていったと考えられていたので、そうした大和朝廷の拡大とも上手いことシンクロして、鉄板理論とみなされたようだ。

ただご承知の通り、今では三角縁神獣鏡は「百枚」どころか2000枚近くが出土していて、ヤマトが葬式用に大量生産した贈答品だという説も聞くし、実際の副葬状態をみても、頭部の周辺に大切に置かれた「漢鏡」に対して、三角縁神獣鏡は無造作に足元や棺外にバラまかれていたりする。

また、前方後円墳も畿内から同心円状に広まったわけではなく、遠く関東や九州でも「同時多発的」に造営が始まったことが分かっていて、大和盆地を絶対的な世界の中心においた昭和の古代史観は、今ではすっかり色あせている。

門脇さんの「転向」を可能にしたのは、そういった新しいFACTを柔軟に吸収し、自説に取り入れていける懐の深い学問的な姿勢などもあったのかも知れない(むろん想像)。

邪馬台国(3)につづく