帝紀とは何か

ここまで大和(おおわ)岩雄さんや三浦佑之さんの本を読んできて、古事記の序文が平安初期に(太安万侶の同族)「多人長」によって書かれた可能性があることは理解できた。

だがどちらの本も、古事記の本文は飛鳥時代には概ね編纂が終わっていた(大和説では本文も平安初期に一部修正)というものの、誰が書いたかまでは特定されてはいなかった。

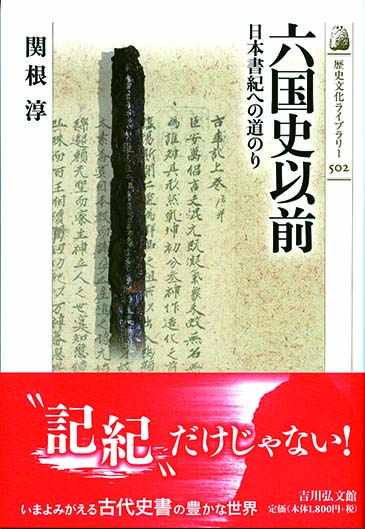

それをズバリ「蘇我氏」だというのが、『六国史以前』(2020年)を著した関根淳さんだ。

関根さんによれば古事記とは、蘇我氏が自己の権力を正当化するために、<欽明王統+蘇我氏>という新しい王族の確立を目的に編纂した「帝紀」がもともとの姿で、その異本のひとつが現在まで残っている『古事記』だという。

んじゃ「帝紀」とは何かといえば、「大王家(のちの天皇家)の血縁関係を記した系譜を中心に、これに関連する出来事を記したもの」で、5世期後半の雄略朝の頃には一旦完成していたという話だ。

そしてその後の飛鳥時代には、天皇に限らず皇族や豪族も「帝紀」を作成し、それぞれに所有していたのだとか。「帝紀」はたくさんあったというわけだ。

天皇記とは何か

かたや、関根さんによれば「天皇記」とは、推古朝に完成した「欽明王統と蘇我氏の帝紀」で、実際には単に「帝紀」と呼ばれていたものだが、日本書紀の編纂時に他と区別して「天皇記」と名付けられたのだという。

「天皇記」が日本書紀に登場するのは二回で、一回目は推古天皇28年(620)に聖徳太子と蘇我馬子が協議して、「国記」などと一緒に編纂したという記事。

「国記」というのは、皇室以外の「氏族系譜とその戸籍」を記したもので、豪族の「伝承」なども含み、中央・地方の支配の強化や、租税や徴兵の差配に使われたのだという。

二回目は、皇極天皇4年(645)の「乙巳の変(大化の改新)」で、敗色濃厚に陥った蘇我蝦夷に火を放たれて消失したという記事。

このとき蘇我邸で天皇記・国記の編纂作業に従事していた(と思われる)船史恵尺なる人物が「国記」の方だけ持ち出して、中大兄皇子に献上したというが、なぜ国記だけだったのか。

その理由を関根さんは、蘇我氏の帝紀(天皇記)なんて、中大兄皇子や中臣鎌足には「無用の歴史書」だったからだといわれる(そりゃそうだw)。救出された国記のデータはその後、天智天皇9年(670)に成立した「庚午年籍」へと繋がっていったんだそうだ。

日本書紀によると、654年に唐の長安に到着した遣唐使の一行は、「日本国の地理」や「国の初めの神の名」を尋ねられ「皆、問に随いて答え」たという。

このことから関根さんは「この時点ですでに遣唐使一行には倭国の領土と神話・歴史に関して支障なく回答できる共通の認識があった」とお考えだ。天皇記・国記の編纂作業のなかで、天皇系譜と神話は「いちおう完成していた」というわけだ。

———といったあたりで、「天皇記」についての関根さんの結論だけを引用すれば、こんなかんじ。

a 蘇我氏による「帝紀」で〈欽明王統+蘇我氏)という王族の確立を目的とした。

(『六国史以前』)

b 神代から推古朝までを記述している。

c「古字」「古語」を用いて記述されている。

d 全三巻で年紀はない。

うーむ、もろに「古事記」のことだな、これは。

続いて関根さんの考察は、「古事記」の中にいかに蘇我氏の痕跡が多く残っているか、に向かう。

古事記の中の蘇我氏

関根さんが挙げる、古事記の中の「蘇我氏」を羅列すると、こんなかんじ。

◯古事記は用明天皇の皇妃について、皇后の「穴穂部間人皇女」を差し置いて、蘇我稲目の娘「石寸名(いしきな)」を第一に挙げている(正妻を2番に落としている)。

◯古事記は聖徳太子の事績をすべてカットしている。聖徳太子の存在が消えれば、「仏教の興隆」も「冠位十二階」も「十七条憲法」も、推進したのは蘇我馬子ということになる?

◯蘇我馬子が命じた、崇峻天皇の暗殺事件をカットしている。

◯古事記は、欽明段・敏達段でのみ、皇子・皇女を「王」で統一している。<欽明王統ー蘇我氏>という新しい「王族」が成立したことを主張しているのだろう。

◯それまで「葛木」と表記していたものを、蘇我馬子が「葛城臣」を名乗る頃から「葛城」という好字にあらためている。

関根さんは「古事記における系譜記事の体系性をみれば、その原資料が非常に高度な政治力によって統一されたことがうかがえる」といい、その「原資料」とは蘇我氏の政治権力が生んだ「天皇記(蘇我氏の帝紀)」だと主張されるわけだが、古事記のベースが「天皇記」だというのは関根さんの独創ではなく、田中嗣人、藤井信男、榎英一、萩原千鶴、西條勉といった諸先生方も「古事記=天皇記」の可能性を検討されていたんだそうだ。

古事記は蘇我倉山田石川麻呂が書いた

大豪族・蘇我氏といっても一枚板ではなく、乙巳の変では中大兄皇子・中臣鎌足の側に味方した蘇我氏もいた。馬子の孫で、入鹿とはイトコにあたる「蘇我倉山田石川麻呂」だ。

関根さんは、この蘇我氏の分家が所有していたおかげで焼失を免れた「天皇記」のコピーこそが、古事記の原型だといわれる。その根拠となるのが、古事記が詳述する「建内宿禰」の系譜だ。

日本書紀に載る武内宿禰の子は「平群木菟(つく)」ただ一人。ところが古事記は「平群」の他にも「羽田」「許勢」「蘇賀」「木(紀)」「葛城」などを列挙して、強力な同族関係をアピールしている。

このうち三番目に記される「蘇賀石河宿禰」の「石河」は河内国の地名で、蘇我本宗家が拠点とする葛城・高市エリアとは関連がない。それを書いて得をするのは、まさにその地「石川」を拠点とする蘇我倉山田石川麻呂に他ならない。

乙巳の変で蝦夷・入鹿の本宗家が滅んだ後、蘇我氏の本流は、孝徳天皇/中大兄皇子に味方した石川麻呂の一族に移った。蝦夷・入鹿と「対立的な立場」にあった石川麻呂が、手元の「天皇記」に加筆・修正して、「自氏に有利な新たな帝紀を編纂する動機と状況は十分に想定できる」というわけだ。

ところで、この石川麻呂の「天皇記(帝紀)」は、その後、不思議な運命を辿ることになる。

大化5年(649)、讒言によって孝徳天皇に兵を向けられた石川麻呂は、自らが建立した「山田寺」で自害した。そのあとの展開を、日本書紀はこう記している。

この月に、使者を遣わして山田大臣の財産を没収した。それらの財産のうち、すぐれた書物の上には皇太子の書としるし、貴重な財宝の上には皇太子のものとしるしてあった。

(『日本書紀(下)』中公文庫)

使者が帰って没収のようすを報告したところ、皇太子は、はじめて大臣の心が正しく清かったことを知り、自分の行ないを後悔し、いつまでも悲しみ嘆いた。

乙巳の変で「国記」が中大兄皇子に献上されたように、石川麻呂の「天皇記」もおそらく、”すぐれた書物”として中大兄皇子の所有となったのだろう。そうして朝廷の図書寮の一角に収納された「天皇記」は、やがて何者かに発見されて、『古事記』に生まれ変わって世に出てきたというわけだ。

古事記編纂の三段階説

国文学者の神田秀夫氏によると、古事記本文には「音読法・施注法・表記法などに不統一や未整理が散見され」「それら音訓と字句の分布状況」から考えると、その編纂過程は「古層(敏達朝)」「飛鳥層(舒明朝)」「白鳳層(元明朝)」の三段階に分けることができるのだという。

多少、時期はズレるが、蘇我倉山田石川麻呂が「天皇記=古事記」に加筆修正を施したのは、このうち「飛鳥層(舒明朝前後)」ということになるだろう。

すると古事記はあと一回、元明朝(707−715)あたりで更に加筆修正を受けることになるが、さてさて、それは誰の手によるものなんだろうか。

古事記と日本書紀(8)につづく