騎馬民族征服王朝説と朝鮮神話

古事記と日本書紀(本文)の違いには、古事記には「朝鮮神話」との類似や親和性があることも挙げられると、ぼくは思っている。その背景には、例によって「蘇我氏」の存在があるような気がするので、このタイミングで軽く取り上げてみる。

話は戦後の昭和時代にさかのぼるが、GHQの占領政策で「皇国史観」が破棄されると、日本人や日本文化のルーツを朝鮮半島に求める歴史観が世に出てきた。代表的なものが、江上波夫が提唱した「騎馬民族征服王朝説」だ。

このとき江上波夫が岡(正雄)の民族学的仮説と呼応して、有名な騎馬民族説を発表し、四世紀前半ごろ、大陸北方系騎馬民族が、南朝鮮を征服支配し、さらにここを飛石として日本列島に侵入し、先住の倭人の国を征服、大和朝廷およびそれをめぐる貴族らの連合体となったという説をたて、学界に衝動を与えたのである。

その後江上は、多少の修正を加え、最初南朝鮮から北九州に侵攻したのは、崇神天皇で、のちに応神天皇がそこから畿内に進出したと述べたのである。

(『日本神話の謎がよくわかる本』松前健/2007年)

要するに皇室の先祖は満州の騎馬民族だという説で、もちろん現在ではあらゆる考古学的物証から完全否定されている古文書に過ぎないが、それでも昭和の終わり頃までは一定の支持があったのは、朝鮮半島の「建国神話」とわが国の「天孫降臨神話」の間に、ソコソコの類似があったから。

ただ、確かに「天」に属する「王の子」が地上に降ってくるという一点においては一致しているが、天孫降臨のここが「高句麗」の神話に似ている、ここが「百済」の神話に似ている、とバラバラな類似をかき集めてきた印象が拭えない議論で、当時の神話学者の総意かといえば、そうでもなかったようだ。

ぼくも1970年代の本を何冊かめくってみた感想としては、挙げられてる類似点からは「日本神話」が朝鮮神話に似ているというより、「古事記」が朝鮮神話に似ているんじゃないかなぁってとこだった。

古事記と朝鮮の建国神話

ま、ぼくの感想より現物をということで、まずは古事記の天孫降臨を引用してみる。ただ、神々の職務の紹介部分は今回無関係なので「中略」。それと天孫ニニギの名前が長くて読みにくいので「ニニギ」で。

こうして、天児屋命・布刀玉命・天宇受売命・伊斯許理度売命・玉祖命の合わせて五伴緒(五種の職能の首長)を加えて天降りしたもうた。

ここには、天照大御神を石屋戸からお招きした八尺の勾玉と鏡、および草薙の剣、また常世思金神・手力男神・天石門別神をもお加えになって、天照大御神は、「この鏡はひたすらに私の御魂として、私を拝むのと同じように敬ってお祭りしなさい。そして思金神は私の祭に関することをとり扱って政事を行いなさい」と仰せになった。(中略)

さてそこで、天つ神はニニギに仰せ言を下され、ニニギは高天原の神座をつき離れ、天空にいく重(え)にもたなびく雲を押し分け、神威をもって道をかき分けかき分けて、途中、天の浮橋から浮島にお立ちになり、筑紫の日向の高千穂の久士布流岳に、天降りになった。

(中略)

このときニニギが仰せられるには、「ここは韓の国に相対しており、笠沙の御碕にまっすぐ道が通じていて、朝日のまともにさす国であり、夕日の明るく照る国である。だから、ここはまことに吉い土地だ」と仰せられて、地底の磐石に太い宮柱を立て、天空に千木を高くそびえさせた。壮大な宮殿にお住まいになった。

(『古事記(上)』講談社学術文庫を一部改変)

んで神話学や文化人類学の先生方が指摘した、朝鮮神話との類似や親和性がこう。

◯ニニギに付き従って天降りした「五伴緒(いつとものお)」は、古朝鮮で見られた「五部組織」に由来していて、高句麗の支配族は五族に分かれていたし、百済の都は5万の家族を5つの部にわけ、各部5千の兵を5つの地域に分けていた。それらの元を辿れば、ツングース系大陸遊牧民の5を単位にする社会組織、軍隊組織にいきつく。

◯「三種の神器」は、古朝鮮の「檀君神話」で天神が子に三種の宝器(風伯・雨師・雲師の印綬)をもたせて天降りさせたことに類似する。

◯ニニギが降臨した「久士布流」は、加羅の神話で太古の世に始祖王が降った「亀旨(クイムル)」と名前が類似する。

◯降臨したニニギは「韓国」に向き合う土地を「よき地」だと気に入って宮殿を建てている。

◯古事記の「高御産巣日(たかみむすび)神」は「高木神」と呼ばれるが、古朝鮮の「檀君」が木の名である点と一致し、それは山や樹木に神霊が降臨する北アジア系の信仰文化の所産だ(ただし日本書紀では「高木神」とはいわない)。

◯天孫降臨ではないが、神武東征を助けた「槁根津日子(さおねつひこ)」は、「亀」に乗って現れたが、高句麗の「朱蒙伝説」の朱蒙も「亀」に助けられて河をわたっている(ただし日本書紀では「小舟」に乗って現れている)。

さてそれじゃ、続いて日本書紀の本文(正伝)の天孫降臨を引用する。非常に短いが、これが皇室に伝わった古式のオリジナルらしい。

さて、高皇産霊尊は、真床追衾(神聖なふとん)で皇孫ニニギを覆いかぶせて地上に降らせられた。

皇孫は、そこで天磐座を離れ、また天八重雲をおし分けて、その威厳によって道をおし分けおし分けて、やがて日向の襲の高千穂峯に天降られた。皇孫はここに降られてから、槵日の二上の天浮橋から浮渚在平処(なぎさのある平地)に降り立たれ、膂宍の空国(荒れてやせた国)を、頓丘(丘つづき)のところを行去り国覓ぎ(国を求めること)のために歩かれて、吾田の長屋の笠狹碕に到達された。

(『日本書紀(上)』中公文庫を一部改変)

見ての通りで、日本書紀の本文(正伝)には「五伴緒」も「三種の神器」も出てこないし、「久士布流(クイムル?)」に降臨もしていない。ニニギが降り立ったのは「韓国」に向かい合う土地ではなく「空国(荒れてやせた国)」だった(霧島連峰のことか?)。

それに日本書紀の本文(正伝)には有名なサルタヒコとアメノウズメの目力戦もないわけで、いたってシンプルな原型に、ゴテゴテの装飾を加えたのが古事記の天孫降臨のような気もしてくる(装飾のパーツ自体は日本書紀も参考文「一書」の方に陳列している)。

蘇我氏と渡来人

というわけで、皇室本来の伝承には朝鮮神話との類似も親和性もないのだとしたら、騎馬民族説がいうような朝鮮出身の王族が日本を征服し、神話も持ち込んだというような展開があったとは考えにくい。

常識的に考えれば、朝鮮神話を日本に持ち込んだのは「渡来人」たちだろう。

日本書紀を読んだ感じ、最初に渡来人を組織化して支配下においたのは、5世紀前半に大勢力となった「葛城氏」だったようだ。

葛城氏は拠点である「南郷遺跡群」(御所市)に渡来系の技術者集団を集めると、大量の手工業製品を生産させ、それらが葛城氏の富と権力の原動力になったのだという。

(『大和の豪族と渡来人』加藤謙吉/2002年)

葛城氏は456年に雄略天皇に攻め滅ぼされ、その経済力は国庫に没収されたが、このとき現地で実務にあたったのが「蘇我氏」で、やがて建内宿禰を祖とする旧葛城グループで上位にいた「平群氏」と「巨勢氏」が弱体化すると、代わって蘇我氏が台頭、葛城氏の政治的地位の継承者として公認されたのだという。

(『蘇我氏と馬飼集団の謎』平林章仁/2017年)

もちろん、葛城氏が育てた渡来人集団も、蘇我氏がゴッソリ頂いたようだ。

蘇我氏の配下にいた渡来人のなかでも代表的なのが、倭漢氏、鞍作氏、それに王仁や王辰爾の後裔を称する中・南河内の諸豪族——西文氏、葛井氏、船氏、津氏ら——であった。

(『謎の豪族 蘇我氏』水谷千秋/2006年)

彼らの多くは文字(漢字)を使いこなすことによって、同時期の倭人系の豪族たちにはとうてい望みえない、高度な行政実務能力を発揮することができた。

また彼らは仏教受容に積極的であったし、仏教以外の大陸諸文明の導入にも主導的な役割を果たした。

前回の記事では、他の豪族の「帝紀」とは一線を画す「天皇記(蘇我氏の帝紀)」の完成を望む蘇我馬子が、自分のグループに属する「出雲国造家」にこれまで収集してきた「出雲神話」を提供させた———なんて流れを考えてみたが、同じように幅広く渡来人の神話を集めることができたのも、やはり蘇我馬子だったんじゃないだろうか。

そう考えれば、蘇我氏の「天皇記」を原型とする(という説のある)古事記に、朝鮮神話との類似性や親和性があったとしても、別に不思議でもないような気もする。

なお、古代史家の大和(おおわ)岩雄さんによれば、古事記にしかみられない「矢」にまつわる神話———女性がホト(女陰)を矢で貫かれたり、矢を持ち帰ってきたりする神話は、朝鮮の「日光感精伝説」(矢の正体は太陽光線)に起源があって、それを日本で共有しているのが、共同して京都の開発を行った「賀茂氏(鴨氏)」と「秦氏」。

「秦氏」は、葛城氏が囲っていた渡来人集団だ。

賀茂氏の同族に「三輪氏(大神氏)」がいるが、古事記のみが載せる三輪氏の神話———オオモノヌシの「おだまき型」説話の原型も朝鮮半島の「ヌルハチ型」神話にあって、いずれも「蛇」と結びついて語られるのだという。

三輪氏は河内の「陶邑」と関わりがあったので、そこで須恵器の生産に従事する渡来人と神話を共有したのかもしれない。古代人にとって神話の共有は、強い仲間意識につながることだった、という一例として。

檀君神話と日本神話

ところで、古事記の神話が朝鮮神話とパーツを共有してることは分かったが、「日本神話」が全体として「朝鮮神話」の影響下、つまりは「下流」にあったとはいえるんだろうか。

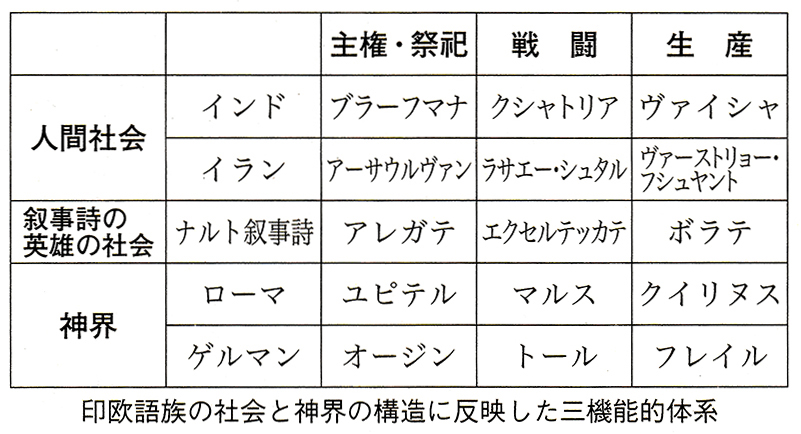

神話学者の吉田敦彦さんによれば、社会が三種類の身分で構成され、その三種類の社会的機能が宇宙の秩序だとして神話に反映させる文化が、古くから「インド・ヨーロッパ語族」に見られるのだという。

具体的には、ヒンズー教の『リグ・ヴェーダ』、ゾロアスター教の『アヴェスター』や、ケルト、ローマ、ギリシャ、ゲルマンの神話の中で、三種類の社会的機能は「祭司」「戦士」「農民・牧畜者(生産)」と表されたんだそうだ。

これ、遠く離れた日本の神話も同じように高度に発達した結果なのか、印欧語族と同じ「三機能的体系」をもっている。言うまでもなく、主権者=祭司がアマテラス、戦士がスサノオ、生産者がオオクニヌシだ。このとき、祭司と戦士が同じ階級を出自とする点まで類似しているのがポイント。

では、しばしば日本神話の「上流」にあるといわれる朝鮮神話はどうだろう。特にわが国の「天孫降臨」神話と多くの類似が見られるという「檀君神話」は。

古記にいうには、むかし桓因〔帝釈をいう〕の庶子、桓雄はつねづね天下に対して関心をもち、人間世界を欲しがっていた。

父は子供の気持を察して、下界の三危太白(三危は三つの高い山、太白はその中の一つ)を見おろしてみると、(そこは)人間をひろく利するに十分であったので、(その子に)天符印三個を与え、降りていって(人間世界を)治めさせた。

(そこで)雄が部下三千を率いて太伯山の頂上〔太伯は今の妙香山〕の神壇樹の下に降りてきて、そこを神市と呼んだ。この人が桓雄天王である。

(彼は)風伯・雨師・雲師らをしたがえて、穀・命・病・刑・善・悪をつかさどり、あらゆる人間の三百六十余のことがらを治め教化した。時に一頭の熊と一頭の虎とが同じ穴に住んでいて、いつも神雄(桓雄)に祈っていうには、「願わくは化して人間になりとうございます」。

(檀君神話『三国遺事』六興出版/1980年)

そこで、あるとき神雄は霊妙な艾(よもぎ)ひとにぎりと、蒜(にんにく)二十個を与えて「お前たちがこれを食べて百日間日光を見なければ、すぐに人間になるだろう」といった。

熊と虎がこれをもらって食べ、物忌みすること三七日(二十一日)目に、熊は変じて女の身となったが、虎は物忌みができなくて人間になれなかった。

熊女は彼女と結婚してくれるものがいなかったので、いつも神(壇)樹の下で、みごもりますようにと祈った。

桓雄がしばらく身を変えて(人間となって)結婚し、子を生んだ。名前を檀君王倹といった。

当時、吉田さんと共同で研究していた文化人類学者・大林太良さんの解説では、「桓雄」は主権の機能、「虎」が軍事的機能———まではいいとしても、「熊」は子どもを生んだから生産的機能!はさすがに無理があるような・・・。

明らかに「檀君神話」のレベルは低く、天孫降臨とのパーツの類似まではともかく、これを印欧語族や日本神話と同じステージで扱うのはチト苦しいような印象がある。

ま、たしかに”通り道”としては朝鮮半島が「上流」にあるが、神話体系の次元としては、日本神話が完全に「上級」だろうとぼくは思う。

古事記と日本書紀(10)につづく