アマテラスは皇祖神か

神話学者の松前健さんによると「確実な記録のうえから、実際にアマテラスを宮廷でまつったことは奈良時代までなかった」という。

927年に成立した『延喜式』の祝詞でも、アマテラスは「祈年祭」と「月次祭」で他の神々の一番最後に(皇祖神ではなく)「伊勢にいます神」として出てくるだけ。

即位のレガリア(王権のしるし)である「三種の神器」のうちの「鏡」が伊勢神宮の「八咫の鏡」と同一視され、宮中で祭られるようになったのは平安時代に入ってから。

新天皇にとって一世一代の最重要行事「大嘗祭」でも、古くはアマテラスを祭った記録はない。

———どうやら、ぼくらが知るような皇祖神アマテラスのイメージが固まったのは、思ったより遅い平安時代中期あたりのことらしい。

タカミムスビは皇祖神か

じゃあアマテラス以前の皇祖神は誰よ?といえば、日本書紀の本文(正伝)が天孫降臨の段で「皇祖」と冠している「高皇産霊尊」がその神らしい。

タカミムスビは、東征中の神武天皇が自らを「憑り代」にする神降ろし「顕斎(うつしいわい)」で降ろした神だし、代替わりする出雲国造が716年以来、天皇に奏上した『出雲国造神賀詞』にも「神王高御魂命」なんて神名の司令神として登場する。

815年成立の氏族名鑑『新撰姓氏録』では、大伴氏や斎部氏をはじめタカミムスビを祖神とする古代豪族が多数載るし、「延喜式神名帳」にもタカミムスビを祀る式内大社の名前が見える(宇奈太理坐高御魂神社など)。

松前健さんによれば、「産霊(むすひ)」は生産・生成を意味し、農耕的な神の機能をもつので、高皇産霊尊は「大嘗祭」の斉田でもまつられたし、春に豊作を願う「祈年祭」でもまつられたし、宮廷内では神祇官の「八神殿」の主神としてまつられたし、「鎮魂祭」や「月次祭」では「天皇の寿命の守り神」としてまつられたという。

そんなわけで、松前さんはタカミムスビが「皇室本来の氏神」であったことは、まず間違いがないと書かれている。

高皇産霊尊は藤原不比等か

ところがそんな皇祖神タカミムスビには「中の人」がいて、あの有名な「藤原不比等」がその人だと主張したのが、哲学者の上山春平さんだ。

今でこそ歴史界の常識になっているが、8世紀初頭の三大事業「大宝律令」「平城京」「日本書紀」を実際に計画・実行したのは藤原不比等で、これまで「天皇制」の形成過程だと思われたものの実態は、「藤原ダイナスティ(王朝)」の形成過程だった———というコペルニクス的転回で世間を驚かせたのが、1977年の『埋もれた巨像』だったという。

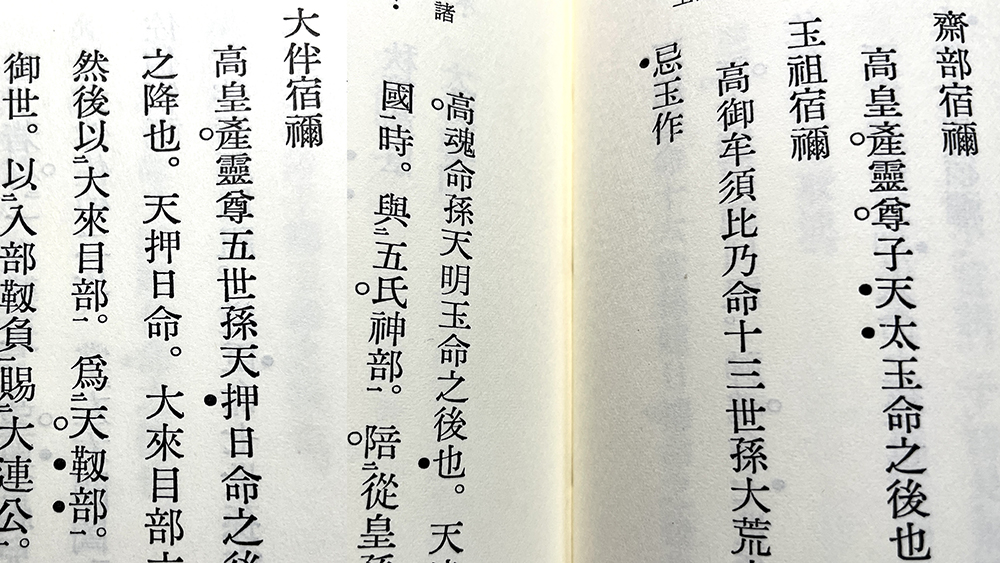

『埋もれた巨像』では日本書紀の中に藤原不比等の残像を追い求め、上山さんが見つけたのが次の一節。神代下、本文(正伝)の冒頭だ。

天照大神の御子、正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊は、高皇産霊尊の女の栲幡千千姫を娶って、天津彦彦火瓊瓊杵尊を生まれた。そこで皇祖の高皇産霊尊は格別に可愛がられ、ついにこの皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊を立てて葦原中国の君主としようと思われた。

(『日本書紀・上』中公文庫)

上山さんは、ここには「不比等の政治的執念が焼き付いている」といい、皇祖タカミムスビを不比等に置き換え、こう読み替える(首皇子は聖武天皇)。

元明の子、文武は、不比等の娘、宮子と結婚して、首皇子を生んだ。不比等は、皇子をとりわけ可愛がって大切に育て、やがて皇子を皇位につけようと思うようになった。

(『埋もれた巨像』)

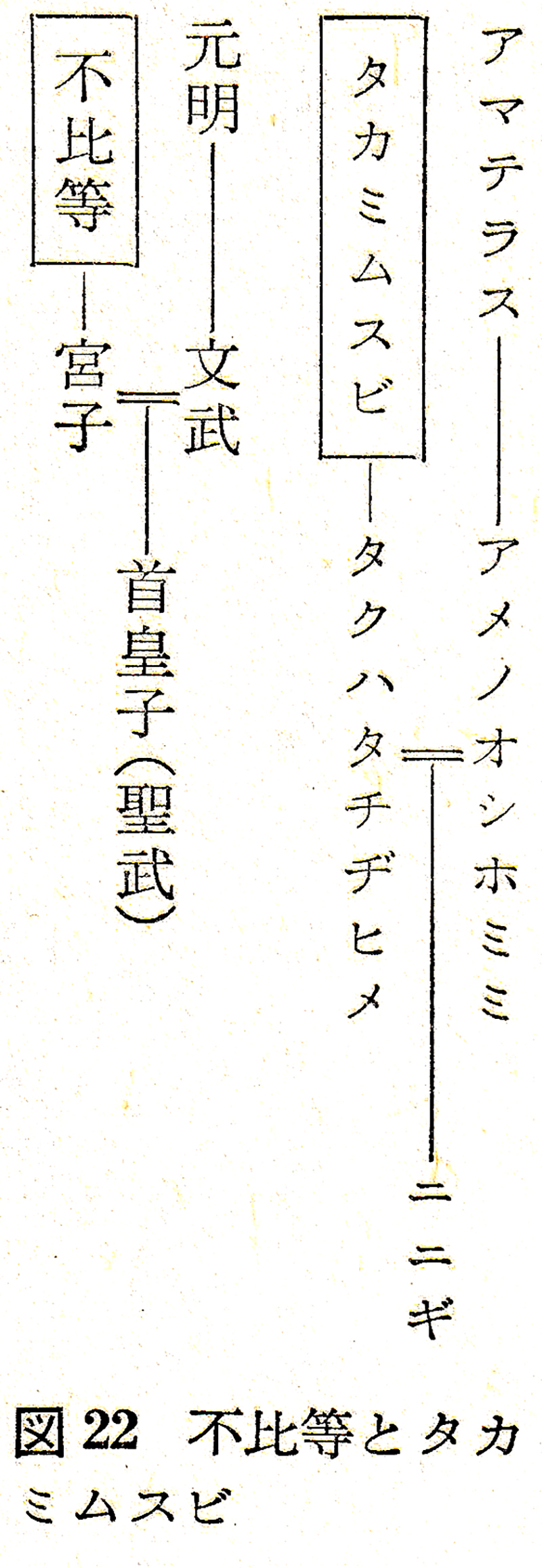

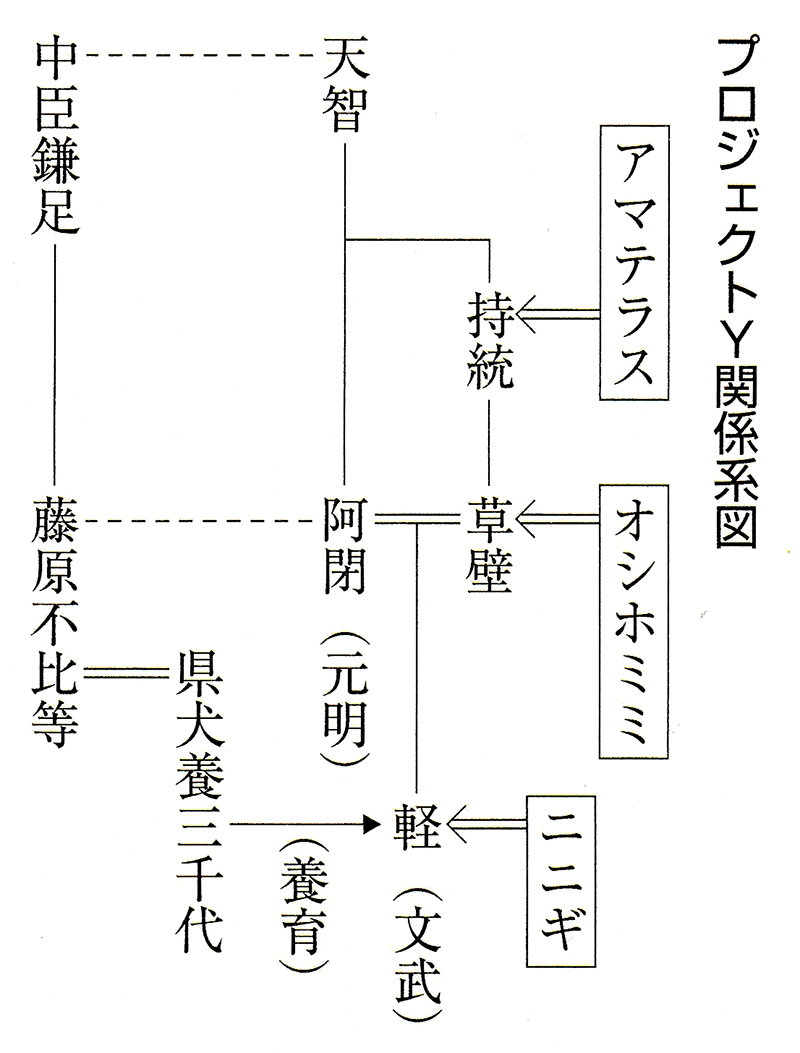

それを系図にして並べてみれば、こう。

日本書紀には「史実が投影」されているということで、むろん編纂者は藤原不比等ということになるんだろう。

タカミムスビは藤原不比等が「創作」した

上山さんの本職は哲学者で、(梅原猛氏同様に)物腰柔らかな語り口の中で、読者をやんわり納得させていく文章力で勝負という印象もあるが、上山説を引き継いで発展させた歴史学者・大山誠一氏は、豊富な専門知識を駆使して真正面から斬り込んでいく。

ズバリ、皇室の祖神タカミムスビは「不比等の創作」した神で、不比等自身を指している———と断言されているのだった。

(『天孫降臨の夢 藤原不比等のプロジェクト』2009年)

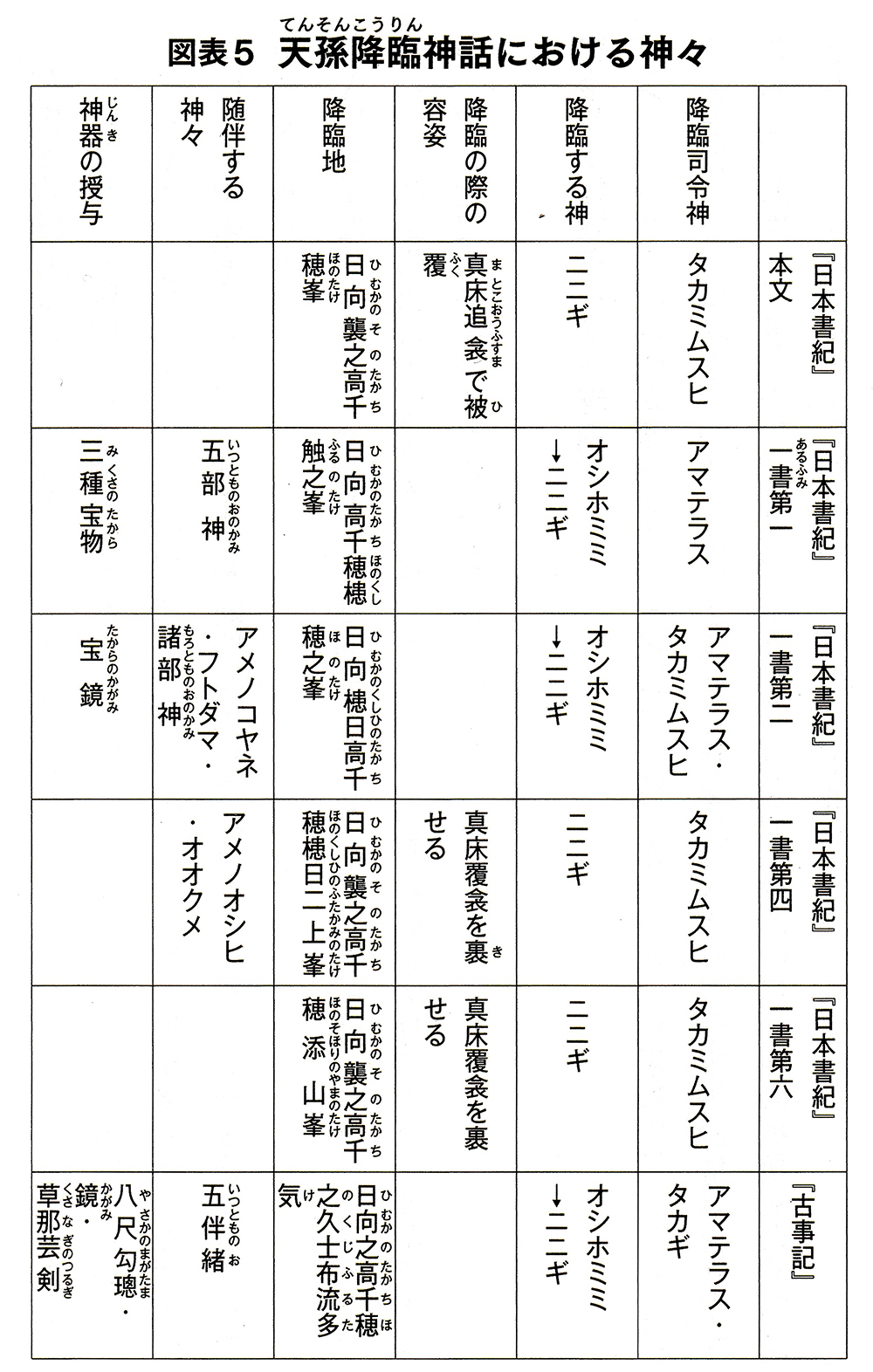

その根拠は、天孫降臨における神々の系譜と人間関係の相似ということになるが、大山氏はタカミムスビ(=不比等)が天孫降臨の司令神になった元明朝(707−715)より前の時代には、アマテラスを司令神とする系譜も、不比等の手で神話として創作されたのだという。それが次の図。

これは日本書紀第9段の第一の「一書」(参考文)から作られた系図で、司令神がアマテラス「単独」という少数派。

タカミムスビは一切登場せず、アマテラスの相談役には第6段(うけい)の第一の一書でタカミムスビの「子」だとされる「思兼神」が当てられている。大山氏は、このオモイカネは不比等が当初、自分を投影して「知恵の神」として創作した、タカミムスビのプロトタイプだという。

んで他は図のとおりで、司令神のアマテラスが女帝「持統天皇」。

その息子で天降り直前に御子ができたので、それと交代したオシホミミが、早逝して即位できなかった「草壁皇子」。

アマテラスの孫のニニギが、持統天皇の執念で即位できた孫の「軽皇子(文武天皇)」。

なお、この第一の一書の段階(持統の在位690−697)ではタカミムスビはまだ「創作」されていないので、オシホミミの妻はオモイカネの「妹」ということになっている。なのでそれを人間世界に当てはめると、不比等は(文武の母)元明天皇の「兄」ということになってしまうが、そこら辺はスルーされている。

というわけで大山氏によれば、天孫降臨はまず、持統天皇が孫(文武)を即位させようとした690−697頃の人間関係を神話に置き換えた、第一の一書(参考文)が不比等によって「創作」された。

だが、日本書紀が完成する元明朝(707−715)のころには、アマテラスのモデルだった持統天皇、ニニギのモデルだった文武天皇もなくなって、不比等の目標は娘の宮子が産んだ「首皇子(聖武天皇)」の即位に変わっていた。

そこで自らをタカミムスビに置き換えた神話(上の方の図22)を創作し直して、それを日本書紀の「本文」にした———ということらしい。

なお、日本書紀の本文には、第一の一書にあった三種の宝物も5人の随伴神も出てこないが、「明らかに持統と草壁の痕跡を消している」とのことで、第一の一書より本文の方が「新しい」ことの傍証になるんだそうだ。

古事記は長屋王が書いた

ところで『古事記』には、司令神として「古い」アマテラスと「新しい」タカミムスビの両方が出てくるが、これはいつ誰が編纂したものなんだろう。

大山説によれば、不比等ははじめ、アマテラス(持統天皇)中心の神話を創作し、時代に合わせてそれを破棄して、新しく自分(タカミムスビ)を中心にした神話に作り変えたというんだから、両者を「折衷」した古事記を書くわけがない。

ヒントは古事記がタカミムスビを「高木神」と呼んでいることで、これは一種の”あだな”で不比等に対する「誹謗」といってよく、古事記が、不比等がいらなくなって捨てた「オモイカネ」をアマテラスの側近にすることも、不比等に対して「配慮」を欠いた行為。

元明朝で最強の実力者・藤原不比等にそんな態度が取れるのは、皇族筆頭の「長屋王」しかいない。古事記編纂の最終段階に長屋王の意向が及び、皇祖としての不比等が無視されたことは「事実であろう」と大山氏は書いている。

大山説への個人的感想

さて、松前健さんをはじめとした神話の専門家は一様に、登場人物や装飾が少なくシンプルなタカミムスビだけの「本文」を古い神話とし、そこに後から「三種の神器」やら「五伴緒」やら「同床共殿」やら「三大神勅」やらがゴテゴテと付加されて、二神並立からアマテラスの単立へと移行していったのが、記紀神話の発展過程だとお考えだったと思う。

だがそういった先行研究をすべて無視して、成立の前後を180度ひっくり返したのが大山説ということになると思うが、神々の系譜を実際の人間関係に置き換えた説明は一見すると分かりやすく、ぼくも小学生の時はじめて血液型占いを知ったときのような衝撃をおぼえたもんだ。

でも血液型占いがそうだったように、説明されている「以外」のところを大山説は大半スルー、もしくはカットしているような印象が、後からじわじわ湧いてきた。

なので、ぼくなりに気になったところを何点か挙げてみると、以下になる。

フツヌシとタケミカヅチの順番

大山説では、アマテラス中心の神話が「古い」もので、タカミムスビ中心の神話が「新しい」とされる。その説が正しければ、当然、脇役たちも同じ傾向が見られるはずだ。

そこで、天孫降臨の前段「国譲り」で使者をつとめたフツヌシ(経津主神)とタケミカヅチ(武甕槌神)が、各神話でどう扱われたかを比べてみる。

◯フツヌシだけ登場。司令神はタカミムスビ(『出雲国造神賀詞』)。

◯フツヌシが主将に選ばれたものの、タケミカヅチが自薦して割り込んだ。司令神はタカミムスビ(日本書紀の本文)。

◯「フツヌシ・タケミカヅチ」の順番で表記。司令神はタカミムスビとアマテラス(第二の一書)。

◯「タケミカヅチ・フツヌシ」の順番で表記。司令神はアマテラス(第一の一書)。

◯タケミカヅチだけ登場。司令神はアマテラスと「高木神」(古事記)。

面倒くさいのでざっくばらんに、ぼくが考える古い順に並べてみた。その根拠は、「主将」があの時代に没落していった物部氏のフツヌシから、いままさに興隆していく藤原氏のタケミカヅチに移行していった流れを感じるから。

古事記にはフツヌシは全く登場しないが、タケミカヅチの別名の「建布都(たけふつ)神」として吸収され、神武天皇に霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」として与えられた経緯を考えると、タケミカヅチ単独がこの流れのゴールだとぼくは思う。

なのでスタートはフツヌシ単独で、日本書紀の本文はそれに次ぐ「古い」神話だと思う。

「オシホネ」と日神

日本書紀9段、第6の一書の司令神はタカミムスビだが、天孫ニニギの父はオシホミミではなく「天忍穂根尊」と表記されている。つづく第7の一書でも、タカミムスビの娘婿は「天忍骨命」となっている。

それで「オシホネ」で検索してみると、第6段の第一の一書に「うけい」でスサノオが生んだ長子が「天忍骨尊」の名で出てくるが、この時のアマテラスはなんと「日神」で表記されている。

「日神」は常識的に考えればアマテラスの最古級の呼称で、「オシホネ」を通じてタカミムスビが「日神」と同世代の古い神であることを表しているように、ぼくには思える。

全ては不比等の「創作」なのか

大山氏は、記紀神話には氏族や地域の伝承はほとんどなく、「すべて記紀神話の編集段階で、藤原不比等を中心にして作られたもの」と断言し、だから自説は正しいとおっしゃるわけだが、日本書紀には氏族が提出した「墓誌」や「家記」が出典と思われる一書がチラホラあるように、ぼくには思える。

◯第9段第二の一書では、フツヌシが単独で地上を平定し、天上のタカミムスビに戦果を報告しているが、この神は「いま東国のカトリの地に鎮座しておられる」は千葉県の「香取神宮」を指しているようなので、フツーに考えれば当時、香取神宮を奉斎した物部氏の家記あたりが出典だと思う。

◯同じく第二の一書では、タカミムスビが帰順してきた大物主を地上で祀るとき、まず讃岐忌部氏の「手置帆負(たおきほおい)神」を筆頭にあげ、つづけて「天日鷲神」「太玉命」と忌部系の神をあげたあと、中臣氏の「天児屋根命」をあげているので、これは忌部氏の家記だと思う(忌部氏は中臣氏の最大のライバルなので、不比等の創作だとは思えない)。

ちなみに同じ一書の後半では、司令神がタカミムスビからアマテラスに入れ替わっているが、そこでは天児屋根命が太玉命より先に名前を呼ばれている。古いはずのアマテラスのほうが、中臣/藤原と親和性が高いんだろうか。

◯第四の一書では、タカミムスビの命令で、大伴氏の氏神「天忍日命」が来目氏の祖神を率いてニニギの先導をつとめている。不比等が、わざわざ大伴氏に手柄をたてさせてやる理由は何なんだろう。

◯第六の一書では、タカミムスビの孫としてニニギの「兄」天火明命が生まれている。しかもアメノホアカリの子「天香山」は尾張連たちの祖だと説明までされている。不比等の自由に書けるのなら、タケミカヅチや天児屋根命をニニギの兄に設定すればよかったのではないか。

オマケとして、なぜ不比等がこれを「創作」して正史に加えたのか、全くの意味不明の一書を引用してみる。

高皇産霊尊の女の天万栲幡千幡姫——— 一説では、高皇産霊尊の御子万幡姫の御子、玉依姫命であるという———が天忍骨命の妃となられて、御子の天之杵火火置瀬尊(おきせのみこと)を生まれた。

(『日本書紀・上』中公文庫)

———といったかんじで、聖徳太子の本でも思ったことだが、大山説は一見するとざっくり分かりやすいので一定の支持はあるみたいだが、細部がかなりスルーされているので、歴史ライターや小説家の本だと思えば楽しめるが、人生をかけて細部と格闘している学者さんからファクトだけ聞きたい入門者としては、正直、読後感はあまりいいもんではなかった。

【関連記事】大山誠一「聖徳太子虚構説(非実在論)」〜十七条憲法を書いたのは誰か〜

もちろん、どんな本をどう読もうと好き好きなので、他人の読書にケチをつける気は毛頭ないです。

神武天皇(1)につづく