神武天皇とニギハヤヒは「同族」か

皇室の正史『日本書紀』によれば、神武天皇が東征を決意したのは「塩土老翁(しおつちおじ)」からニギハヤヒ(饒速日)が「天磐船」に乗って「東の美地」に飛び降りたことを聞いたことが、きっかけだった。

長浜浩明さんの計算によれば、このとき神武天皇は22才。

さてまた、塩土老翁に聞いたところによると、「東の方に美しい国がございます。そこは青山が四周をめぐっていて、その中に天磐船に乗って飛び降ってきたものがございます」とのことである。

(『日本書紀・上』中公文庫)

余が考えるに、その地方は、きっと国家統治(あまつひつぎ)の大業をひろめるために、天下に君臨するのに好都合なよいところで、たぶん国の中心に位置するところであろう。

その、天から飛び降ったというのは、あるいは饒速日であろうか。そこに行って都を営もうと思うがどうだろう

ニギハヤヒは天磐船で天から降ってくると、大和土着の豪族「長髄彦(ながすねひこ)」の「妹」を娶って「可美真手命(うましまで)」をもうけていた。長髄彦はニギハヤヒを「君」と仰いで仕えていたが、神武天皇が東征してくると「天つ神」の子が二人もいるのは信じられないと、武力抵抗を続けていた。

東征のクライマックスとなる、神武天皇と長髄彦の対面はこうだ。

(前略)いったい天神の子が二はしらおられるはずはありません。それなのに、どうしてさらに天神の子と名のって、人の土地を奪おうとされるのか。私の考えではこれはきっとにせものにちがいない」と申し上げた。

(『日本書紀・上』中公文庫)

天皇は、「天神の子といってもたくさんいるのだ。おまえが君として仕えているものがほんとうに天神の子なら、かならず徴表(しるし)のものがあるはずだ。それを見せよ」と仰せられた。

そこで長髄彦は、饒速日命の天羽羽矢(あめのははや)一本と歩靫(やなぐい)を見せたてまつった。

天皇は御覧になって、「これはつくりごとではなかった」と仰せられて、今度は、御自身の天羽羽矢一本と歩靫とを長髄彦にお示しになった。

長髄彦はその天表(あまつしるし)を見て畏敬の念を懐いた。

だが神武天皇が「天つ神」の子だと知っても、長髄彦は軍事活動を続けていた。

ニギハヤヒは、天つ神が優先しているのは(自分ではなく)神武天皇だと知っていたし、長髄彦には「天と人」の分際が理解できそうもないと判断し、これを殺害してしまうと全軍を率いて神武天皇に帰順した。

神武天皇もニギハヤヒが「天から地上に降りた」人間だと聞いていたし、ニギハヤヒが忠誠を示したので褒賞して恩寵を与えた。日本書紀はニギハヤヒを「物部氏の遠祖」だと記している。

———引用が長くなったが、以上が神武天皇の軍門にニギハヤヒが降るまでのいきさつ。

ふたりは同じ「天つ神」の子で、同じ天つ神の「徴表(しるし)」を持っていた。ただし、神武天皇の方がニギハヤヒより上位の存在だと、皇室の正史には書いてあるわけだ。

なお『古事記』のニギハヤヒは神武天皇を追って後から天降りし、天皇に「天つ瑞(しるし)」を献上しているが、その立場は最初から「臣下」で日本書紀のような同格感はない。

なので歴史学者の加藤謙吉さんは「天皇にとって不都合な」ニギハヤヒの取り上げ方から見て、古事記より日本書紀の方が「オリジナルな形」をとどめている、と書かれている。

(『大和の豪族と渡来人』2002年)

いずれにしても、神武天皇とニギハヤヒが同じクラスタ(天)の出身であることは、隠しのようのない事実として周知されていたってことだろう。

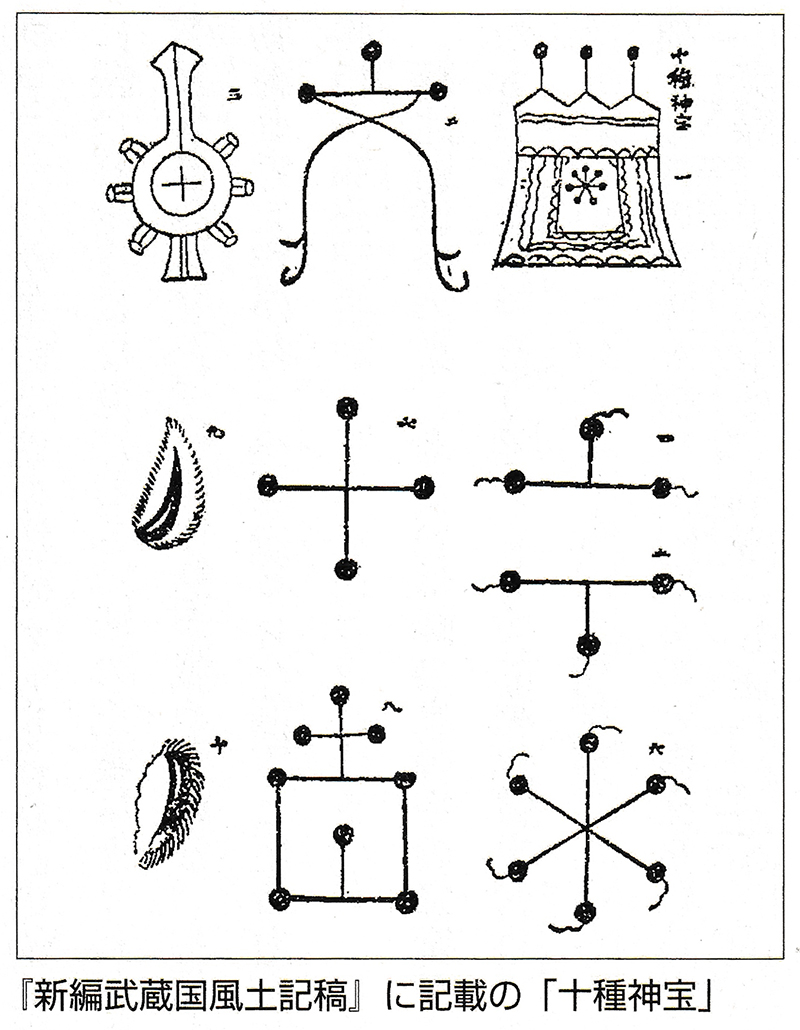

死者も生き返る十種の神宝

平安初期に、物部氏の末裔が編纂したとされる『先代旧事本紀』には、この件についての異説が載っている。

その第5巻「天孫本紀」によれば、ニギハヤヒこそが「天照霊貴(あまてらすひるめむち)」と「高皇産霊神(たかみむすび)」の血統を受け継ぐ「天孫」で、天祖から「十種の神宝(とくさのかんだから)」なる神宝を授けられて、河内に降臨したのだという。

ただ、長髄彦の「娘」との間にウマシマチ(宇摩志麻治命)を授かるまでは良かったが、すぐにニギハヤヒは亡くなってしまった。ニギハヤヒは高皇産霊神の手で天に召され、十種の神宝は妃の「御炊屋姫(みかしきやひめ)」に渡され、のちに子のウマシマジに伝えられている。

ニギハヤヒが天つ神から授けられた「天神の璽である瑞宝(みずたから)十種」すなわち「十種の神宝」の内訳は、「鏡」が二品、「剣」が一品、「玉」が四品、「比禮(ひれ)」が三品の計十品で、つまりは「三種の神器」と「比禮」で構成されている。

ヒレについては、宗教史学者の菅田正昭さんは「古代、女性が首にかけた飾り布や、儀式で使う矛・剣なのにつけた布」といいつつ、「薬種」として医療行為にも使われたという。

なんと、死者を蘇生させることができたというのだ。

「天神本紀」によれば、天神の御祖は、もし痛むところがあれば、この十種神宝を合わせてまつり、「一二三四五六七八九十(ひとふたみよいつむつななやここのたり)」を唱えて「布瑠部。由良由良止布留部(ふるべ、ゆらゆらとふるべ)」と言ってゆさゆさ揺すると、「死人反生矣(まかるひともかえりいきむ)」と言われた、というのである。

これがいわゆる「布瑠の言(ふるのことば)」であり、石上神宮など物部系の神社の中には、これを唱えながら身体をゆらゆらと振るという行法を伝えていることころもある。

(『古事記 日本書紀から読み解く古代豪族の謎』2010年)

また、この内容を祝詞化したものに「十種大祓(とくさのおおはらへ)」がある。

さらに『先代旧事本紀』第7巻「天皇本紀」によると、十種の神宝はニギハヤヒの子、ウマシマジから神武天皇に献上され、天皇の霊力を回復させるための祭祀「鎮魂祭(みたましずめのまつり)」の起源になったのだという。

以上をまとめてみれば、十種の神宝とは「不老不死」のための呪術に使うものだと分かってくる。

また、「天神本紀」でニギハヤヒに従って天降りした神は「五部人」「五部造」「天物部等二十五人」と「5(とその倍数)」へのこだわりが見えるが、菅田さんは「古代中国の道教の五岳」と同じもので、「陰陽五行を想起させる」と書かれている。

その「道教」の実践者を「道士」というが、古くは「方士」と呼んだという。方士はさまざまな方術を駆使して、「不老不死」を実現しようとした修行者だと、wikipediaには書いてある。

そんな方士の中で、ぼくらが誰でも知っている著名人をひとり挙げるなら、始皇帝に不老不死の仙薬の捜索を命じられた「徐福」ということになるだろう。

ぼくが徐福の墓の候補だと思っている福岡市の「吉武高木遺跡」からは、「最古の王墓」といわれる木棺墓が見つかっているが、そこには「鏡」「剣」「玉」の三種の神器が、日本で初めて副葬されているんだそうだ。

というわけで、ぼくはニギハヤヒの十種の神宝のルーツには、方士・徐福の存在があるような気がしているんだが、問題はホントに徐福が日本に渡来してきたとしてもBC219年のことで、長浜浩明さんの計算でBC70年頃という神武天皇の即位とは約150年もの間隔があることだ。

誰かが徐福の方術を受け継いで伝えていかない限り、それは簡単に消滅してしまうものだと思われるが、徐福の周りにそれが可能な人はいたんだろうか。

徐福伝説の伝承地とは?

『史記』によれば、徐福は3000人の少年少女を乗せて出港したというが、実際には多く見積もっても200人前後だろうというのが、海洋学の専門家、亀山勝さんの『安曇族と徐福』(2009年)の推論だった。

この少年少女に中国の最新技術(機織、金属加工、陶工、造船など)を伝えるのが「百工」の役目で、人数は60人ほどだ。

徐福一行は「安曇族」という海洋民の手助けで、北部九州のどこかの平地に定着したというが、それだけの実力を持ちながら、近隣の縄文系弥生人を従えて日本にもう一つの「中国」を作ったりはしなかったらしい。

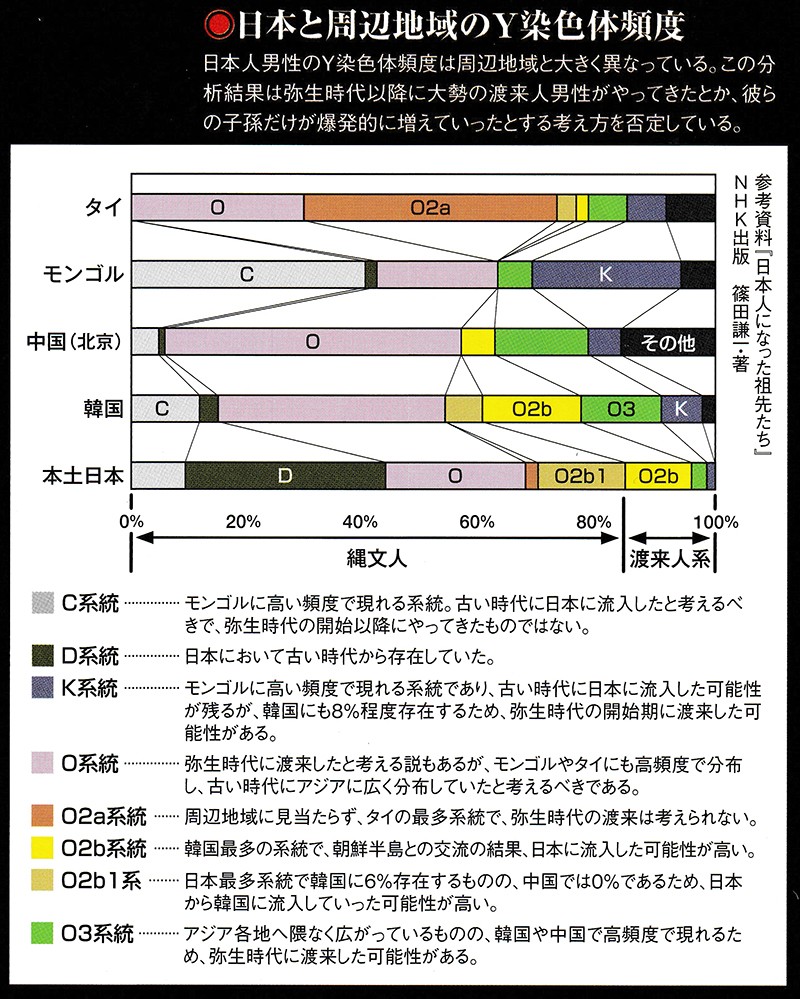

そのことは、中国語の影響をほとんど受けてない日本人の言語や、父系を表す「Y染色体頻度」のDNA鑑定から明らかなことのようだ(上のグラフ)。

実際、ぼくが徐福一行の定着地だと思っている「吉武高木遺跡」でも、上級国民のための「特定集団墓」は長くは造営されず、両隣の伊都国や奴国のような「クニ」には発展していないという事実がある。

で、ここでぼくがふと思い出したのが、徐福一行を北部九州まで案内してきた海洋民、安曇族のモットーのことだ。

亀山さんによれば、安曇族は大陸からの亡命者や移住希望者を日本に入植させるとき、「多点分散型」で広く薄くを常としたので、日本の弥生文化はまだら状に、だがスピーディーに拡散されていったのだという。

そんな彼らのモットーが、彼らのふるさと「呉」を建国した「太伯(たいはく)」の伝説である「入郷而従郷(郷に入っては郷に従え)」で、安曇族に導かれた大陸からの入植者は、現地の圧倒的多数の縄文人たちの暮らしを尊重しながら、少しずつ溶け込んでいったのだろう———というのが亀山さんのお考えだ。

徐福が連れてきた少年少女が、日本に中国風の「クニ」を作ったという証拠はない。ならば彼らは、安曇族のモットーに従って、日本の各地へ分散して入植していったんじゃないか。

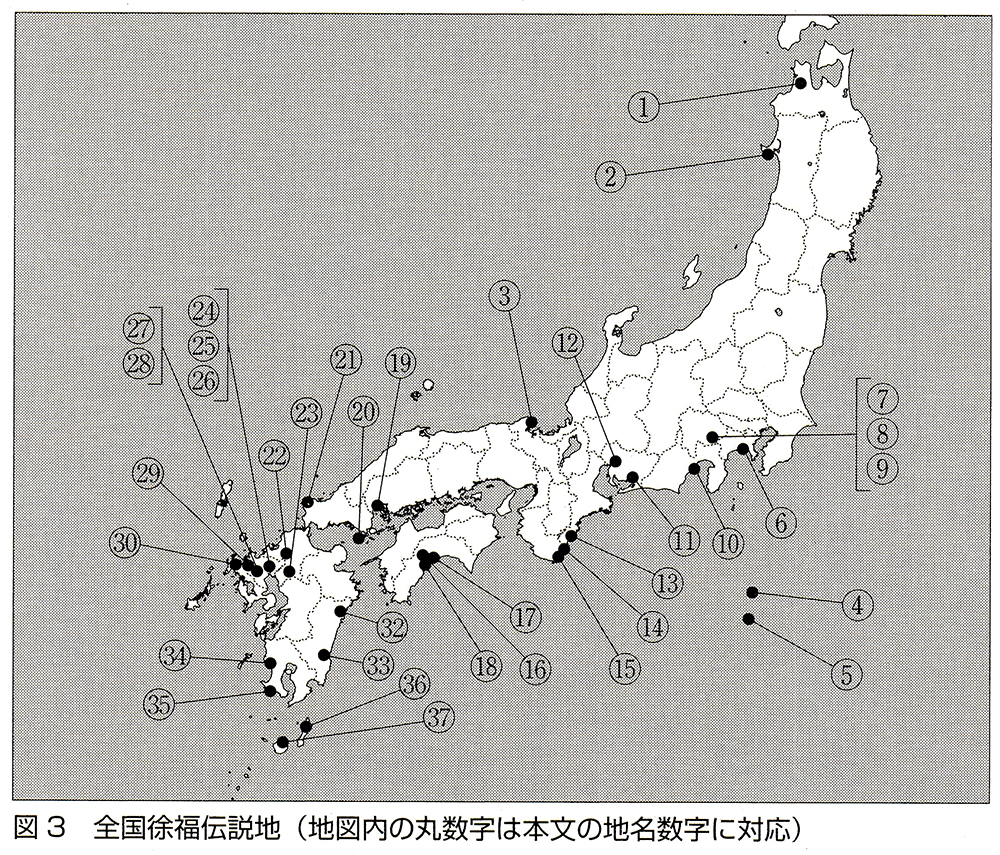

上の「図3」は、日本全国で徐福伝説が残る場所の一覧になるが、面白いことに、それらの地域の地場産業を調べると、徐福の「百工」が得意とした技術を発展させたケースが多いのだという。例えば紀伊の造船や、尾張の陶工、三河の金属加工、甲斐の機織などだ。

もちろん、2000年も昔の話で「粗っぽくて単純」な議論だと亀山さんも断ってはいるが、徐福は一人しかいないのに伝承が日本中に散らばっているのは、「百工」の技術を受け継いだ少年少女たちがバラバラに分散して入植したから、ってのは一つの説明にはなっている気がする。

神武天皇と物部氏

で、ここからは残念ながら完全な空想の世界になるが、ぼくはこのとき日本中に分散した徐福の少年少女(=技術者集団)の末裔が、のちの物部氏なんじゃないかと思っていたりする。

歴史学者の加藤謙吉さんによれば、古代の物部氏の分布(氏族・地名・神社など)は全国52カ国の全てを網羅していて、2位の秦氏の32カ国を圧倒しているらしい。「八十物部」とも「物部百八十氏」ともいうそうだ。

そうした人間の広がりと、霊剣「ふつのみたま」に代表される金属加工の技術、それに不老不死の呪術なんかを合わせ見たとき、ぼくには物部氏と徐福チルドレンがオーバーラップして見えてくる。

んでそうなると、ならば同じ天つ神の「表徴(しるし)」を持っていた神武天皇もやはり徐福チルドレンの末裔で、ただし日本書紀が書くようにそのヒエラルキーの頂点にいて、王位が約束されていた存在か・・・と空想は果てしなく広がっていくというわけだ。

ま、実はそんなヘンテコな考えは昔からあって、室町時代の建仁寺の坊さん(中厳円月)は神武天皇は呉の太伯の子孫である———という論文を書いていて、なんとあの徳川家康がその真偽を藤原惺窩と林羅山に諮ったが完全否定された、なんて話もあるそうだ。

(『馬の文化と船の文化』福永光司/1996年)

・・・こんな話、戦前なら完全に不敬罪でしょっ引かれそうだが続けると、もしも神武天皇が徐福チルドレンの末裔だったとしても、忘れちゃいけないのが、安曇族の「入郷而従郷」の精神だろう。

日本には中国系の支配層が君臨した歴史はないんだから、徐福チルドレンは中国人同士ではなく、現地の縄文系弥生人(つまり日本人)と結婚していった可能性が高い。いま仮に一世代20年と考えて、長浜浩明さんの計算から神武天皇の誕生年をBC96年とした場合、そのご先祖の誕生年はこんなかんじになるか(あくまで「世代」の話です)。

BC219年 徐福チルドレン渡来

BC216年 イザナギ誕生

BC196年 アマテラス誕生

BC176年 オシホミミ誕生

BC156年 ニニギ誕生

BC136年 山幸彦誕生

BC116年 ウガヤフキアエズ誕生

んでBC96年に神武天皇がご生誕となるわけだが、仮に全員が土着の縄文系と結婚した場合、神武天皇の血における中国人率はたったの1%未満に過ぎない。むろん他の徐福チルドレンの末裔も「入郷而従郷」だろうから、彼らはみな、中国語ではなく日本語を話し、縄文以来の日本文化にも馴染みきった、一介の日本人になっていたことだろう。

神武天皇やニギハヤヒの段階で、その出自を中国系だというような人は誰もいなかっただろう・・・とぼくは思っている。

さて、それにしても日本書紀によれば、神武天皇のご家族は北部九州を離れて南国「日向」(宮崎・鹿児島)に移住していたようだが、それはどうしてなんだろう。

神武天皇(5)につづく