楽浪郡と東の「倭種」

BC108年、漢の武帝は朝鮮半島に派兵して、今の平壌に楽浪郡を設置した。21世紀を生きるぼくらは中華帝国が朝鮮半島を直接支配しなかったことを知っているが、当時の北部九州あたりの住民には「まさか」の軍靴の響きが聞こえてきたことだろう。

特に、戦争における中国人の残虐さを知る者なら、できる限り朝鮮半島から離れたい気持ちが強かったと思われる。ただ幸いにも、日本列島には九州の東に長い陸地が存在していた。

楽浪郡の設置より300年以上先の記録になるが、中国の正史『魏志倭人伝』には、当時の中国人は「女王国」の「北」にあるクニグニ(例えば伊都国)のことしか知らないと書いてある。きっとそのエリアにしか関心がなかったんだろう。

一方で『魏志倭人伝』には、女王国の「東」の海を渡ると「倭種」の国があるとも書いてあるわけで、戦乱が怖いのなら東に逃げれば、中国人の関心の「外」に出られる可能性がある。

考古学者の常松幹雄さんによれば、BC108年の楽浪郡の設置は、北部九州の人たちの宝器に対する価値観を大きく転換させたのだという。この頃から「銅鏡」に代表される漢代の文物が、宝器の頂点に位置づけられるようになったんだそうだ。

(『最古の王墓 吉武高木遺跡』2006年)

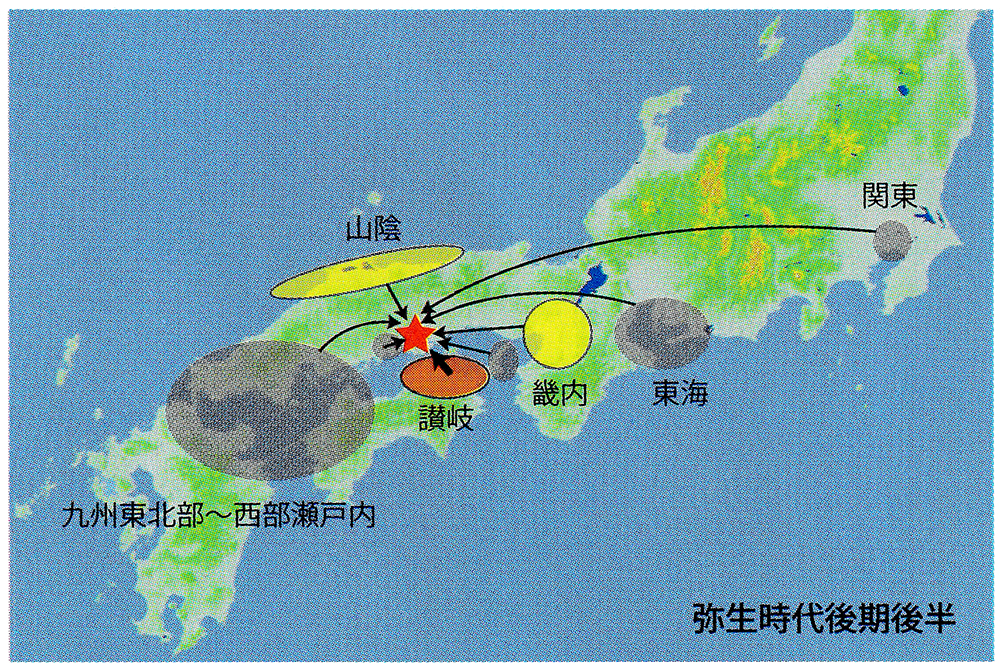

といってもそれは北部九州に限った話のようで、卑弥呼が邪馬台国の女王だった弥生時代後期後半、他のエリアの遺跡からは、「鏡」の出土がほとんどなかったらしい。例えば畿内などは、完形の舶載鏡はたったの2枚しか出土せず、しかも副葬品ではなく生活用品だったという。

(『卑弥呼の鏡が解き明かす 邪馬台国とヤマト王権』藤田憲司/2016年)

そういった中国文明の影響の「外」にある地域を、当時の中国人が「倭種」といって侮蔑した可能性はあったんじゃないかと、ぼくは思う。

宇佐のヒメヒコ制

さて、日向を発って東征の途についた神武天皇は、まず筑紫国の「菟狹(宇佐)」に寄港した。

宇佐国造の祖である「菟狭津彦命」と「菟狭津媛命」から盛大な接待を受けた神武天皇は、このとき従臣の「天種子(たねこ)命」をウサツヒメと娶せているが、二人の子「宇佐臣命」はのちに鎌足や不比等を輩出する「中臣連」の祖になったという。

この中臣連は中央の豪族なので、ウサツヒメとその子も後に大和に移住していったことだろう。つまりはウサツヒコとウサツヒメは、分断されたということだ。

男王と巫女王による二頭政治を、ヒメヒコ制(ヒコヒメ制)という。

ヒコ・ヒメ制とは、兄ないし弟である王と、妹ないし姉もしくは母である女王が、ともに王として立って祭政をつかさどり、主として男王が政治の俗権を、女王が祭祀をになう、大和朝廷以前の政治のあり方のことをいう。

(『古事記外伝』藤巻一保/2011年)

神話だとイザナギ・イザナミが有名だし、史実だと邪馬台国の卑弥呼とその弟がヒメヒコ制だ。『古事記外伝』によれば、日本の古代文献に残されたヒメヒコ制は、93例にものぼるそうだ。

んでぼくが日本書紀を読んだかんじでは、神武天皇はこのヒメヒコ制を退治して回っている印象がある。

まずは紀伊で「名草戸畔」を誅殺、熊野でも「丹敷戸畔」を誅殺、大和入りしてからも「新城戸畔」を誅殺と、3人の「女賊」が神武天皇に殺されている(戸畔は女酋のこと)。

ちなみに『古事記外伝』では、『古事記』が長髄彦を「トミビコ」、その妹を「トミヤビメ」と呼んでいることから、この兄妹もヒメヒコ制だった可能性が指摘されている。

神武天皇からみて、ヒメヒコ制は古くて相容れない政治体制だったのかも知れない。

遠賀川流域の物部氏

日本書紀によると、宇佐をでた神武天皇は、なぜか瀬戸内海を東に向かわず、北上して日本海に出ると遠賀川河口の「岡水門(おかのみなと)」に寄港している(古事記だと内陸の岡田宮に一年滞在)。

この寄り道は古来、神武東征の「謎」のひとつだとされていて、しかも日本書紀では11月9日に岡水門に到着した天皇は、12月27日には安芸「埃宮(えのみや)」に移っているので、そんな短期間に何ができたのか、その目的は何だったのか、答えはまだ定まっていないらしい。

ただ、少ない材料から導き出される推論の一つが、遠賀川流域に蟠踞していた可能性のある「物部氏」と接触し、その協力を要請したというものだ。

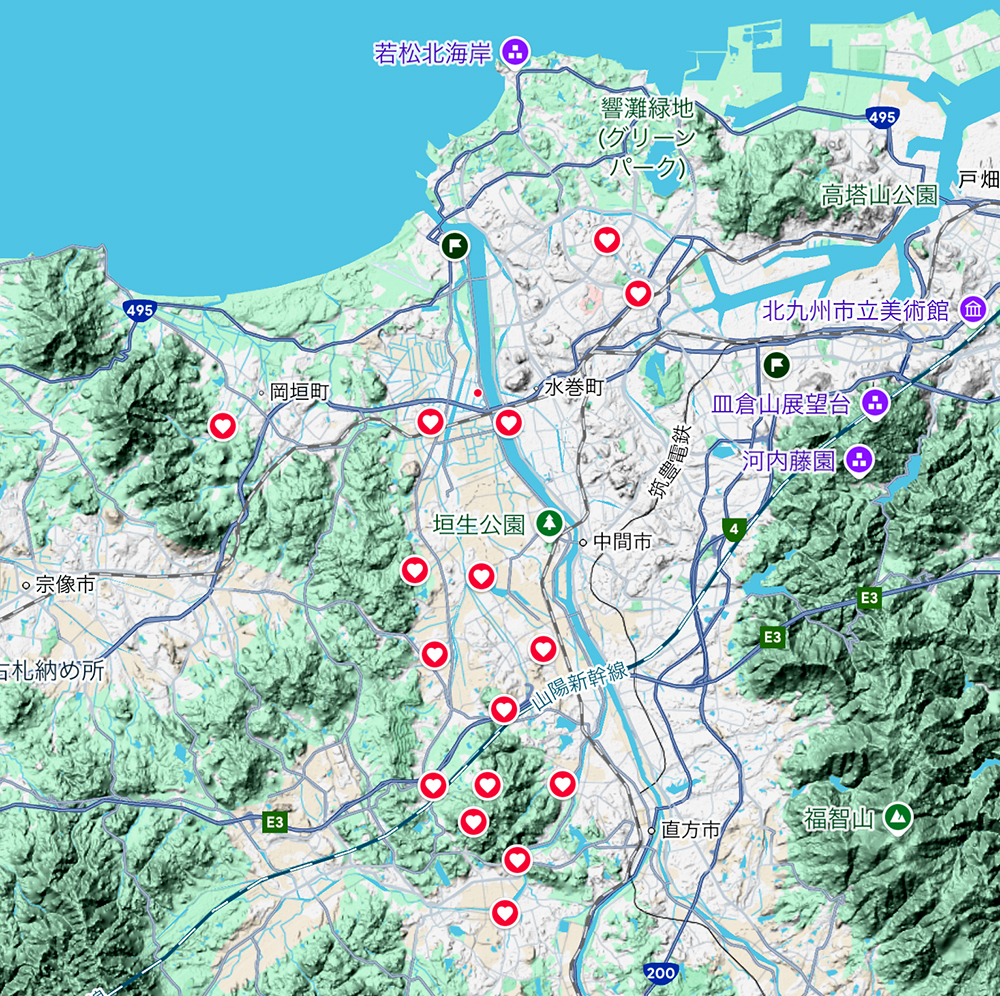

まずビジュアルから入ると、上のグーグルマップは遠賀川流域で「物部系」と考えられる神社の分布(緑のマークは岡水門と岡田宮)。

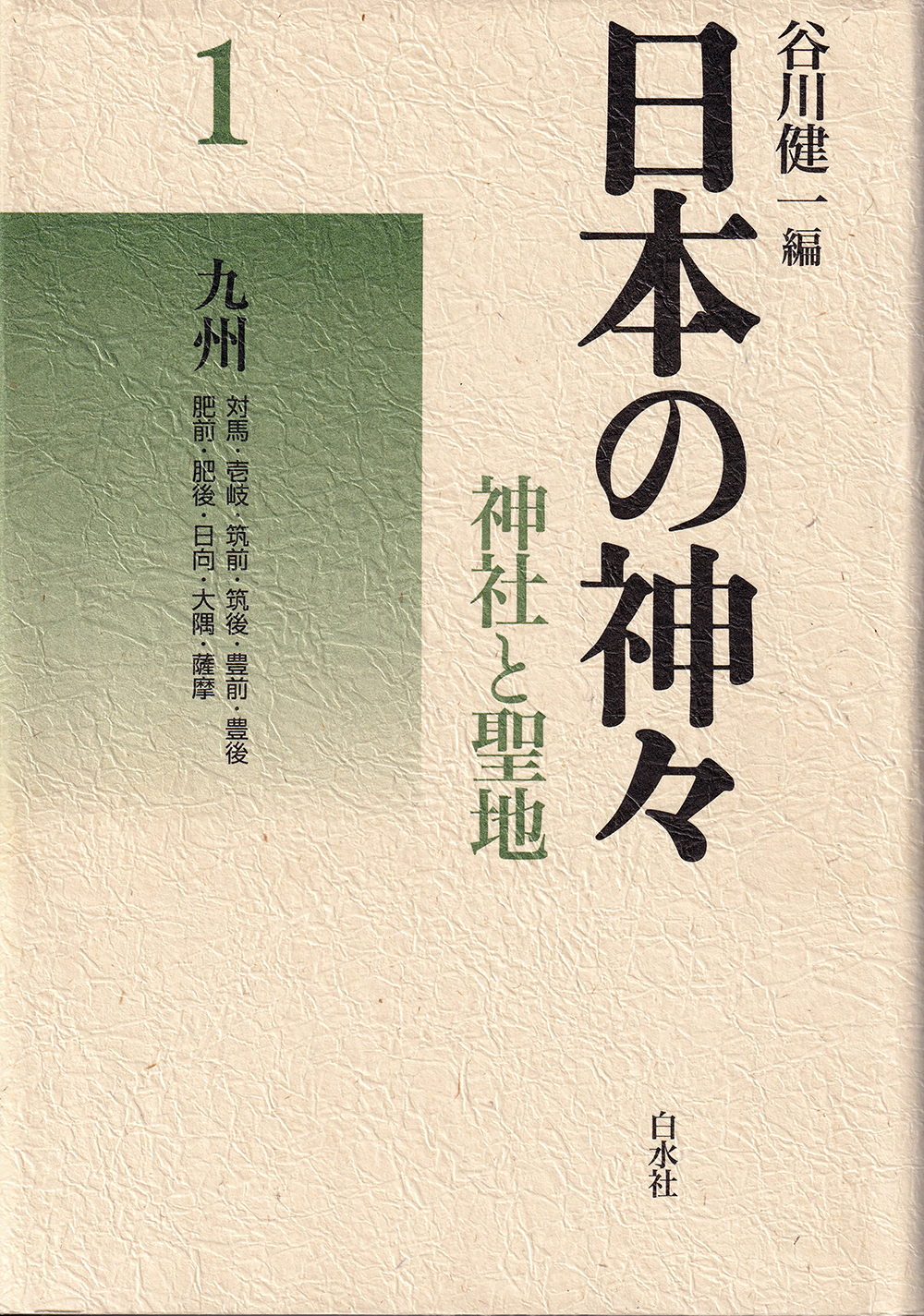

『日本の神々-神社と聖地1-九州』(1984年)によれば、福岡県の「鞍手郡(くらてぐん)」にある「剣岳(つるぎだけ)」は筑紫物部氏の信仰の中心地で、明治時代の歴史地理学者・吉田東伍の『地名辞書』にも「物部氏の兵仗(武器)を祭る所」とあるそうだ。

そんな物部氏が「剣」を祀った山を中心に、遠賀川流域に分布する「剣神社」「八剣神社」「六ヶ嶽神社」「古物神社」「天照神社」「高倉神社」などが物部系神社だと『日本の神々』には書いてある。ただ現在は、いろいろあって日本武尊と草薙剣を祭神としている神社もあるようだ。

ところで物部氏の「剣」といえば、東征中の熊野で苦戦する神武天皇に「高倉下(たかくらじ)」が渡した霊剣「ふつのみたま」が有名だ。

この高倉下もこの地域と関係があるようで、ぼくも参詣した直方市の「剣神社」は「鞍手郡」郡名の発祥地だというが、その理由は当社が古くは「倉師大明神」と号したからだという。

他にも近隣に「闇路」「黒治」「鞍橋」などと書いて「クラジ」と読ませる地名があることから、民俗学者の谷川健一さんは、この一帯は古くは「クラジ」を称していて、「高倉下」は当地に縁の深い人名だろうと書かれている。

ちなみに物部氏の末裔が撰録したという史書『先代旧事本紀』では、高倉下はニギハヤヒの子「天香語山命」の別名だとされている。

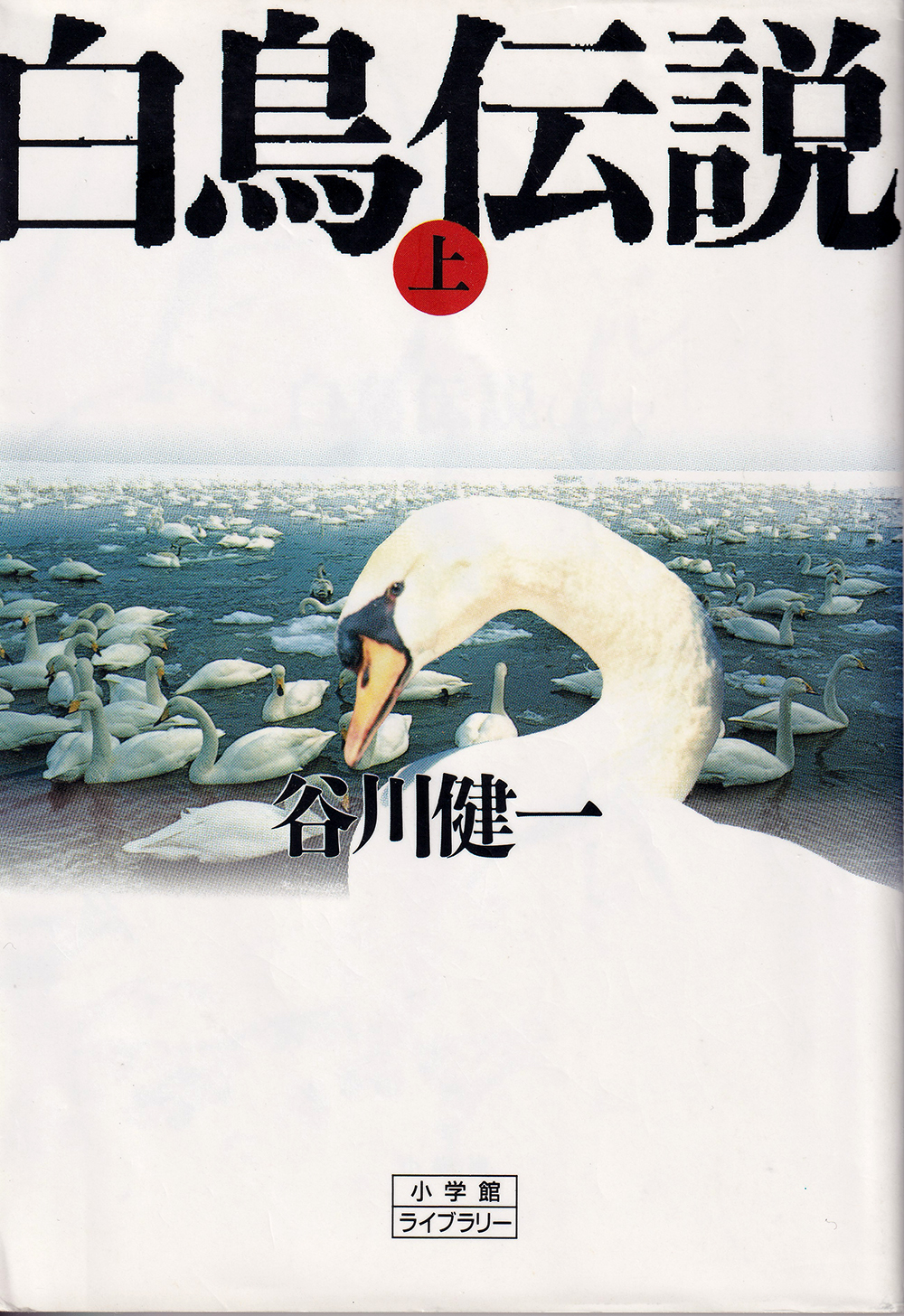

(『白鳥伝説(上)』谷川健一/1986年)

人間の分布の記録もある。

『先代旧事本紀』の「天神本紀」には、ニギハヤヒの降臨に同行した物部族のリストが載っているが、谷川さんがその出自地を調べたところ、「十市部首」「筑紫弦田物部」「二田造」「二田物部」「筑紫贄田物部」が、筑前の鞍手郡に出自があるのだという。

他にも、「嶋戸物部」が遠賀郡、「赤間物部」が宗像郡と出自地が近い。

一方、それ以外の大半の物部氏は大和・河内・摂津が出自とされるが、九州に出自がある部族のなかには大和や和泉にも同族がいる人たちもいる。つまり九州と、飛んで畿内が繋がっている。

こうした傾向から谷川さんは、物部氏は九州から畿内へ、西から東へと大移動したと考察されている。つまり日本書紀がいうニギハヤヒの河内への降臨は、物部氏が「東遷」したという歴史的事実が反映されているんじゃないか———と。

(なお谷川さんは2世紀後半に物部氏が東遷したあと、さらに4世紀初頭に”崇神天皇”が率いる邪馬台国が東征し、物部王朝を倒してヤマト王権を樹立した———といわれるが、そこはちょっと賛成できない)

東西の物部氏の件については、528年に「磐井の乱」を鎮圧した征討将軍、「物部麁鹿火(あらかひ)」に従軍した畿内の物部氏が、占領した九州に土着したもの!!と説く研究者もいらっしゃるが、それなら鞍手郡なんて九州の入口あたりでソワソワしていないで、どーんと磐井の旧領だった筑後平野を占拠したほうがいいような気がする。

谷川さんも、遠賀川流域に物部一族の勢力があればこそ、継体天皇も麁鹿火に「筑紫から西はお前が統治し、思いのままに賞罰を行え!」と全権委任もできたのだろうと書かれていて、これには激しく同意できる。

なお、もちろん「筑後」にも元から物部氏の勢力はあったので、磐井の乱ではこの人たちが皇軍に寝返って、形勢に影響を与えたという説もあるようだ。

というわけで、神武天皇が瀬戸内海を離れてわざわざ日本海側にまわったのは、ニギハヤヒの拠点に立ち寄っての情報収集が目的だったか、というのがぼくの推論。

んでこのとき神武天皇は、ニギハヤヒは別に神武天皇の「露払い」で先発したわけじゃなくて、あくまでも自分が畿内の王になろうとしていると知って、吉備で3年に及んだ軍船・兵器・食料の調達と、武力による制圧の覚悟を決めたんじゃないか・・・と思うが、これはただの個人の空想。

安芸と吉備の神武天皇

産経新聞出版の『神武天皇はたしかに存在した』(2016年)には一つの説として、神武東征には「稲作と鉄器、そして灌漑技術の伝播」という意義があったと書いてあるが、こと吉備についてはそれは当てはまらないようだ。

神武天皇の東征は、長浜浩明さんの計算ではBC70年代と弥生時代中期後半にあたるが、吉備では鉄器はすでに中期前半から出土しているし、稲作も北部九州に続いていち早く取り入れて、前期から水稲農耕をはじめていたようだ(津島遺跡など)。

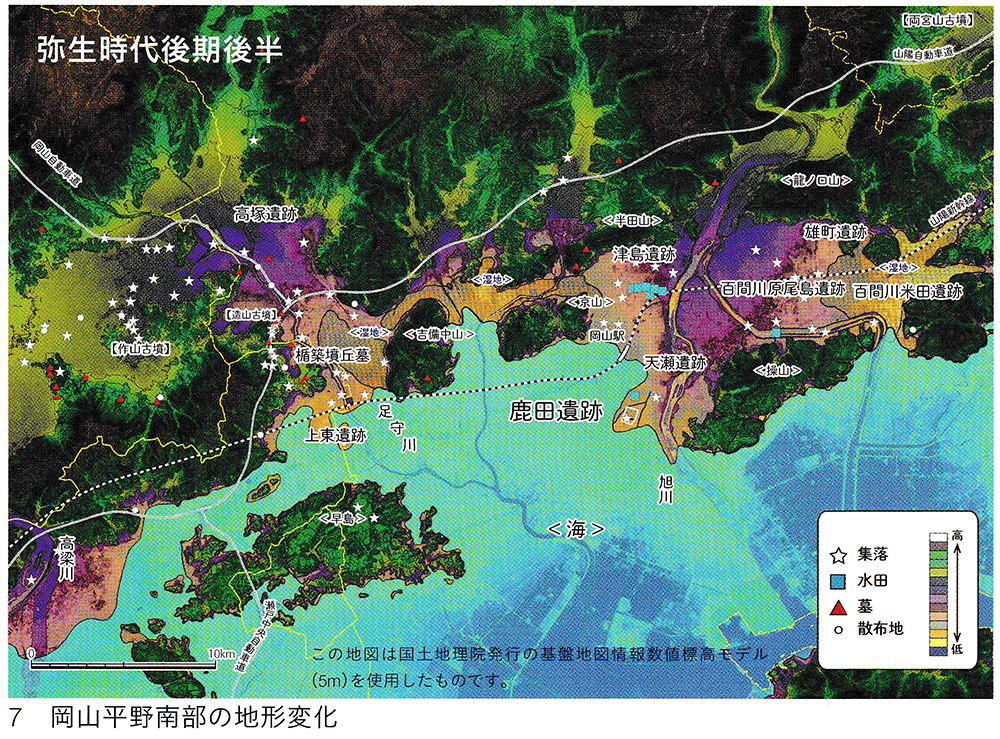

ただ、だからといって、今の岡山平野を頭に浮かべて吉備の農耕を考えるのはチト問題あり、というのが下の図(出典『吉備の弥生時代』2016年)。

上の「図7」が表す弥生後期後半というと、神武東征より200年以上あとの邪馬台国・卑弥呼の時代になるが、その頃の岡山平野は大半が海の中で、JR岡山駅も波打ち際だったか、という海岸線を描いていた。

人口も農耕生産性も、平野の規模に応じてのことだと思うので、古代の吉備の国力を過大に評価するのは問題もありそうだ。

同じ本に載っていたのでついでに触れておくと、卑弥呼の時代の吉備には、『魏志倭人伝』のいう「伊都国」や「奴国」のある福岡平野からの土器の流入がなかったようだ。

つまり福岡平野と吉備の間にヒトやモノの流通がなかったってことで、吉備を倭人伝のいう「投馬国」または「邪馬台国」と考えるのは難しい話なんじゃないかと、ぼくには思える。

吉備は魏の使者が通ったルート上にはなかったんだろう。

吉備の前に神武天皇が2ヶ月滞在した「安芸」の地形も、現在とは全く違ったようだ。

日本書紀によると、神武天皇は安芸の「埃宮」で過ごしたそうだが、その場所にいま鎮座している「多家神社」の社地は、その当時は広島湾に突き出た岬だったそうだ。

(『神武天皇はたしかに存在した』)

上は写真はぼくが撮ったもので、正面のかなり長い階段は当時、ほぼ全部が海の中だったというわけか(今は海岸線まで4kmほど離れている)。

神武天皇(7)へつづく