ニギハヤヒの東遷と饒速日山の物部氏

前回の記事では、民俗学者の谷川健一さんが提唱する「物部氏の東遷」のスタート地点である、北部九州における物部氏の分布をみてみた。今回はその続きで、瀬戸内海のつきあたり、東遷のとりあえずのゴールである河内周辺の物部氏の分布を———。

あ、先に一つ注意点があって、長浜浩明さんの計算だとニギハヤヒの河内への降臨は、弥生時代中期後半のBC70年代になるが、当時の河内平野は「長柄砂州」で海と仕切られた「河内潟」を形成していて、人が住める状態じゃなかったこと。

長浜さんによれば、AD150年頃までには湾口が閉じられて、河内潟は「河内湖」に移行していったそうだが、東遷後のかなりの期間、物部氏の居住域は流動的だったわけで、谷川さんのいう出自地はかなり後世のものになる。

さて、平安時代初期に物部氏の末裔が撰録したとされる史書、『先代旧事本紀』の「天神本紀」には、ニギハヤヒの降臨に随行した物部一族のリストが載っている。「5部人」「5部造」「25部人」の合わせて35部族だ。

そのなかで、谷川さんの調べによる、「摂津」を出自地とするのは「笠縫部の祖」「爲奈部の祖」「坂戸造」「酒人物部」「酒人物部」の5部族。

同「河内」が「大庭造」「坂戸造」「酒人物部」「肩野物部」「讃岐三野物部」の5部族。

同「和泉」が「筑紫弦田物部」「二田造」「大庭造」「二田物部」の4部族。

んで、のべ14部族のうち4部族が、筑前にも出自地があるとされている(畿内でもダブっている)。

谷川さんは、こんなかんじで物部一族の出自地が北部九州と畿内に離れて集中していることから、ニギハヤヒに率いられた「物部氏の東遷」を主張しているというわけだ。

「天神本紀」にはさらに、ニギハヤヒたちが「アマ(海)クダリ」で乗ってきた「天磐船」のクルーまでが紹介されていて、船長は「跡部首の祖」、梶取(かじとり)は「阿刀造の祖」。

河内国渋川郡(八尾市)でニギハヤヒを祀ってきた式内社の「跡部神社」は、このクルーが住んだと思われる「跡部郷」に鎮座している。

上陸した神武天皇が、迎え撃つ大和の土豪「長髄彦」と戦った「日下」に鎮座するのが、式内社の「石切剣箭(いしきりつるぎや)神社」で、ニギハヤヒとウマシマジの親子を祀る。

日下の東には「饒速日山」があるが、谷川さんによれば日下は「日の下(ひのもと)」のことで、亡くなってから神格化されて、太陽信仰の対象となったニギハヤヒを礼拝する場所なので、「日下」になったんだそうだ。

皇室のアマテラスとは違う系統の太陽神には、「天照御魂(あまてるみたま)神」がいて各地で祀られているが、日下における社殿もない神体山(饒速日山)への信仰がその原型だと、谷川さんは書かれている。

「天孫本紀」によれば、天磐船に乗ったニギハヤヒは、河内国の「河上の哮(いかるが)の峯」に降臨したという。その現場として有力視されているのが、今の交野市に鎮座する「磐船神社」の下を流れる「天の川(今は天野川)」の上流あたりだという(肩野物部の出自地)。

ニギハヤヒは淀川から天野川をさかのぼり、磐船神社のある峡谷をとおって生駒市の南田原に出て「鳥見谷」に抜ける、「いわゆる磐船越えのコース」で奈良盆地に移動したと『日本の神々3』には書いてあるんだが、関東人のぼくには土地勘がないので、それが可能なのかどうかは分からない。

Googleマップを見ると、生駒市のその界隈には「鳥見白庭山の碑」だとか「饒速日命の墳墓」だとかがある。むろん最近になって作ったものだろう。

ただ、神名や地名に長けた古代史家の大和岩雄さんも、神武天皇がナガスネヒコと戦った「鵄邑(鳥見)」は生駒市内だと書かれているので、十分可能性はありそうだ。

ところで日本書紀によれば、2月11日に吉備を発った神武天皇は、3月10日には河内の「白肩之津」に到着している。そこから皇軍が奈良盆地に向けて進発したのは4月9日のことなので、生駒山の西側(河内)は「敵地」ではなかったようだ。

一方のナガスネヒコは、その情報を察知して全兵力を日下に出撃させているので、この頃の河内には神武天皇に味方(または中立)と、ナガスネヒコに味方(または内通)の、両方の勢力がいたのかも知れない。

神武東征と池上曽根遺跡

長浜浩明さんの計算によれば、神武天皇の東征はBC70年頃のこと。その頃の河内国南部(のちの和泉国)で栄えていたのが「池上曽根遺跡」という弥生ムラだ。

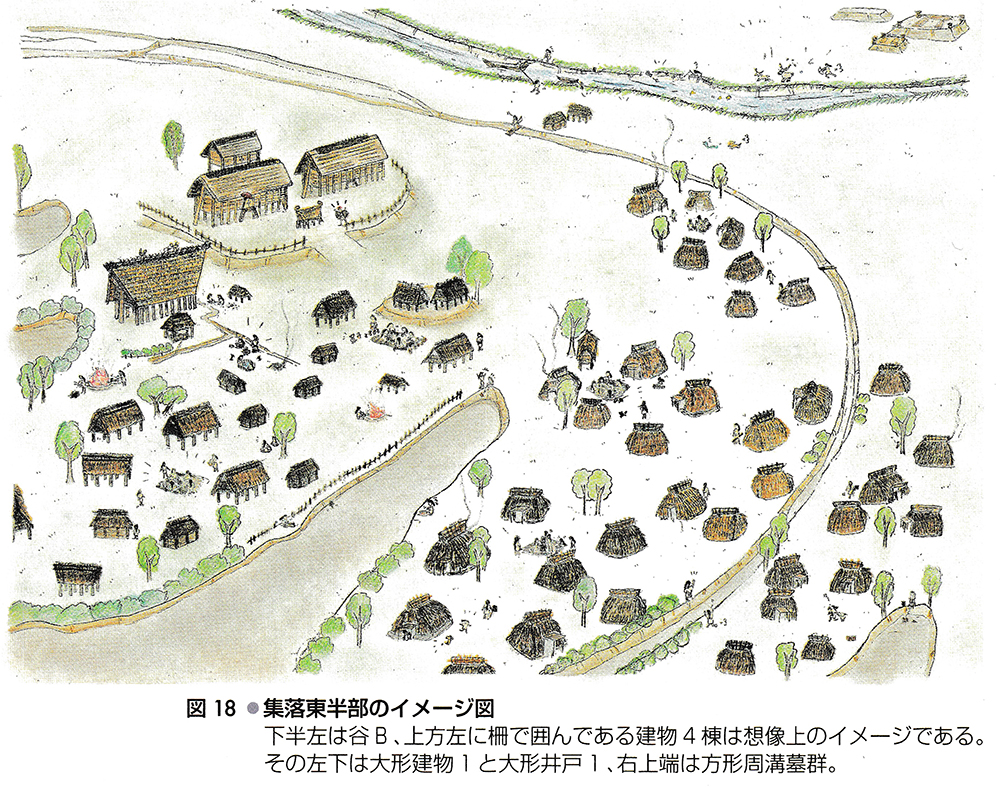

池上曽根遺跡は「いずみの高殿」といわれる床面積135㎡(約83畳)の高床大型建物で知られるが、その柱の一本が年輪年代法でBC52年、炭素14較正年代でもBC60±20年の調達(伐採)だと判明していて、弥生時代の実年代をはかる基準になった遺跡なんだそうだ。

神武天皇の崩御はBC33年頃になるので、天皇もこの建物の実物を目にしたのかも知れない。

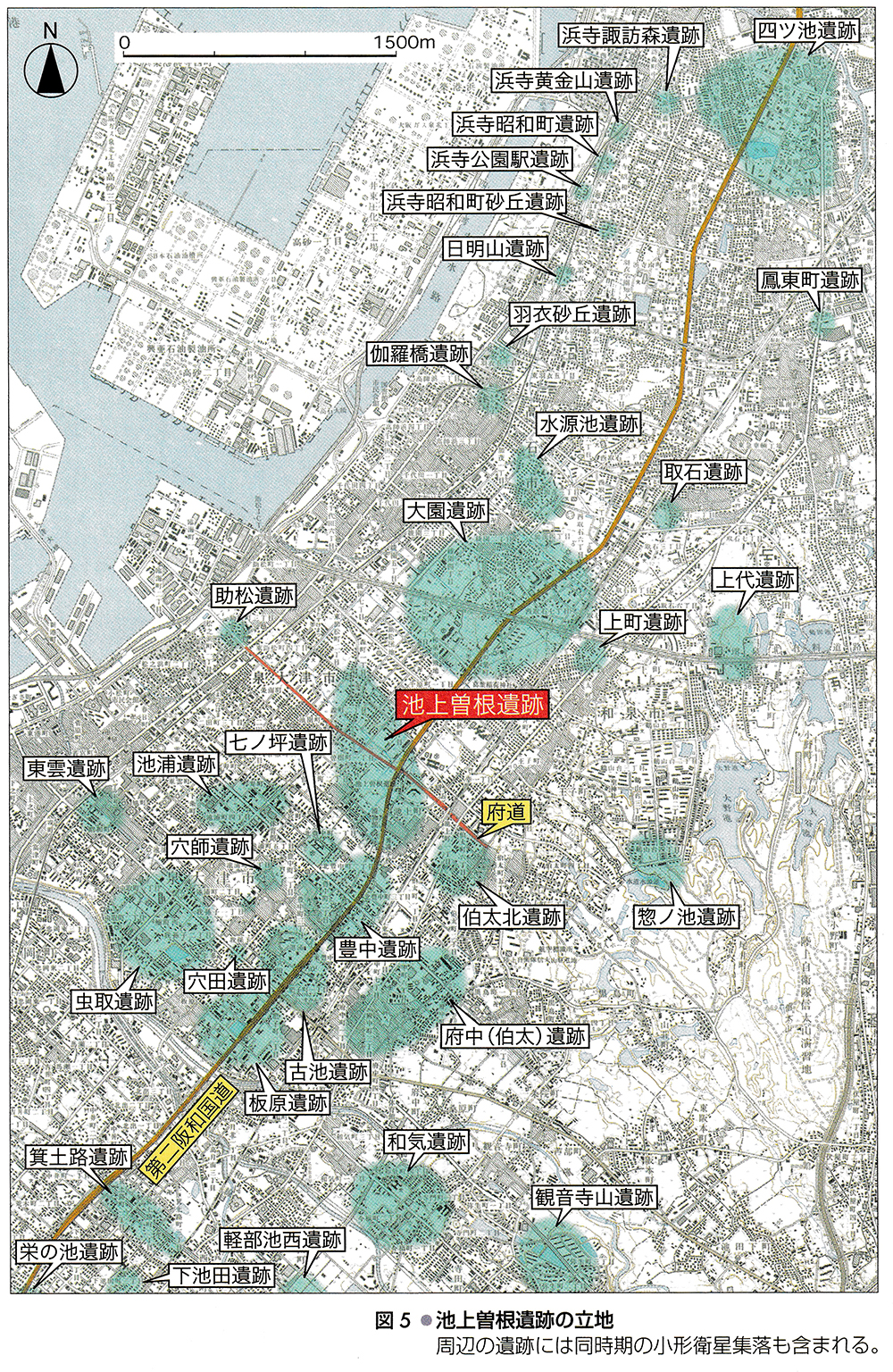

上の地図は、池上曽根遺跡の発掘を担当された考古学者、秋山浩三さんの『弥生実年代と都市論のゆくえ 池上曽根遺跡』(2006年)から転載した、河内南部あたりの弥生時代の遺跡の分布図。

池上曽根ムラは、弥生前期後半に無人未開の地に突如出現したそうだが、当時この地域で最初の弥生農耕集落として灌漑水田を営んでいた「池浦遺跡」の弥生系集団と、縄文最終の突帯文土器が出土する非農耕の「虫取遺跡」の縄文系集団が、なぜか合同して新天地に移り住んだという経緯が分かっているそうだ。

池上曽根ムラの最盛期は中期後半(BC1世紀)で、そのころの環濠内部の面積は8.1ha(遺跡全体では13ha)まで拡がったが、AD1世紀に入る頃には環濠は縮小し、集落は解体に向かう。そしてAD100年ころには小集団に分散し、やがて他の地域に移動していったのだという。

なお、池上曽根が最盛期だった中期の近畿地方では、北部九州のような突出して優位な扱いを受ける「個人墓(厚葬墓)」は見当たらないのだという。

大陸からの青銅「地金」の流通は北部九州に劣らず、「いずみの高殿」を建築できる技術も持ちながら、近畿地方は「個人が突出しない」という、北部九州とは「異なる社会を構築」していたようだ。

(『農耕社会の成立』石川日出志/2010年)

また、北部九州の弥生遺跡からは、楽浪系土器や前漢鏡、璧など、漢帝国との外交をうかがわせる考古資料が多数出土しているが、近畿地方からは漢との交渉を示す資料はほとんど見つかっていないのだとか。

なので奈良県の考古学者の坂靖さんは、『漢書』地理志に記された「百余国」が、北部九州の部族国家のことを指しているのは明らかだ、と書かれている。

(『ヤマト王権の古代学』坂靖/2020年)

ところで池上曽根遺跡の発掘を担当された秋山浩三さんは、その見た目から「神殿」と評されることの多い「いずみの高殿」は、出土した遺構が「実利的機能」をもち、埋納品とされる石器類が実際の作業状況を示すことから、高殿一帯は「さまざまな実際的労働空間」だと書かれている。

つまり「神殿」ではない。

神殿説の根拠には、伊勢神宮の本殿などで見られるような「独立棟持柱」(建物の外に立つ柱)が「いずみの高殿」にもある点が挙げられるが、「高殿」には外からは見えない屋内棟持柱が二本採用されているし、やや小型の「高殿」には棟持柱が存在しないものもある。

必要に応じて使ったのが池上曽根遺跡の棟持柱なので、あくまで実用オンリーで神宮本殿のような装飾品ではないという。

高殿に併設されている大型の井戸も、なにかと「祭祀」にからめて語られることが多いそうだが、高殿周辺で籾殻片やプラントオパールが多量に検出された点からみて、「組織的かつ継続的な稲籾脱穀などの労働」の現場である可能性が高く、井戸もその作業のための「共同取水場」にすぎないというのが、秋山さんのお考えだ。

考古学者は帰納法的に思考するので、イメージ優先だと簡単に論破されてしまうという一例か。

池上曽根遺跡の「都市論」

弥生時代の中期後半、つまりは神武天皇が東征してきた頃の畿内にも、北部九州に生まれつつあった「王」はいたのか———にも、池上曽根遺跡は答えを出しているらしい。

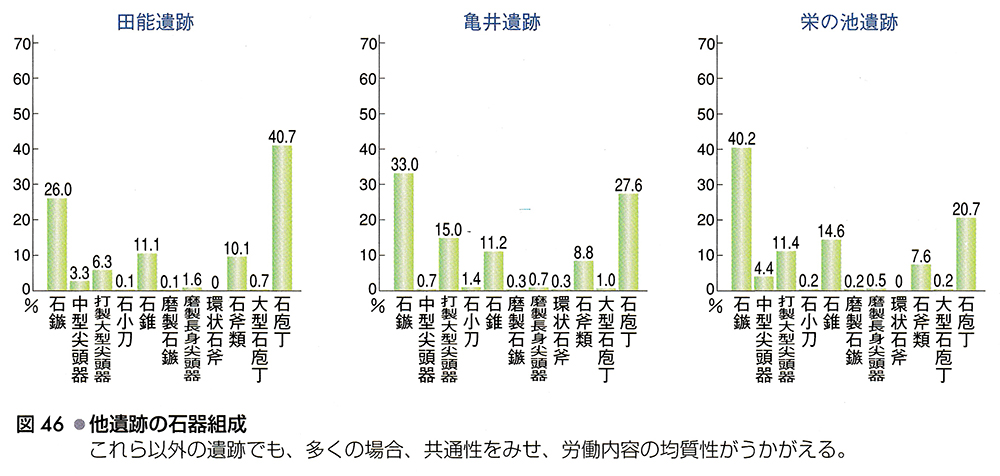

池上曽根遺跡からはさまざまな用途の「石器」が出土しているが、もしも用途のちがう石器の出土に偏りがあれば、それを使う労働比重も偏るはず。たとえば「石包丁が多ければ農民、加工用石斧などが多いと木器製作工人」といったかんじで。

ところが実際に調べてみると、「各地域の比率が非常に酷似」していて、「地点間の強い共通性」が見られるのだという。

つまり、金属製作・加工のようなハイテク系を除けば、地点ごとの労働は「均質かつ自給的で専門的ではない」。

しかも石器の組成は、池上曽根同様に大規模な拠点集落である「田能遺跡(兵庫)」や「亀井遺跡(大阪)」、あるいは一般規模の「栄の池遺跡(大阪)」でも同じような傾向を示していて、地域や規模による違いも少ない。

なので弥生中期後半(BC1世紀)の畿内では「専業工人の存在や、それから推定される階層性の顕在化、その帰結としての非農民層の高率化、食料ほかの外部依存などは追認できない」。

要は、同じような生活を営む小集団が寄り集まっているのが、この時代の近畿の弥生ムラということで、役割を振り分けたり、生産品を再分配するような「求心力のある首長」すなわち「王」はまだまだ先の話・・・というのが秋山さんの説明だ。

んで、やがて弥生後期(AD1世紀から2世紀末)に大型の弥生ムラが解体されていくのも、別に政治的な理由があったわけじゃなくて、灌漑技術の向上などによる農業生産性の進展によるものだという。

中期のように、人々がいつも田んぼの近くで世話してる必要がなくなったので、それなら廃棄物や排泄物を捨てるための巨大環濠(=疫病の元)を維持するのも面倒くさいし、分散して小規模なユニットで生活した方が精神的なストレスも減る。

近畿の弥生ムラは、元々が数世帯からなる集団がたくさん集まっていただけで、まだ「クニ」の様相を呈してはいなかったから、水田の安全さえ確保できてれば分散して暮らしても、生活の質自体は変わらなかったということか。

弥生後期になると、北部九州や中国地方では「王墓」が誕生したが、畿内ではそれより遅れて弥生終末期になるまで王墓らしきものは造られなかったようだ。北部九州に比べれば「鉄器」の出土もお粗末なものだし、「銅鏡」の文化が花開いたのは3世紀も終わりごろだという(邪馬台国の卑弥呼が死んで50年後)。

仮に、長浜さんの計算のように、神武天皇がBC70年に即位していたとしても、天皇は北部九州のような「クニ」の「王」を目指してはいなかった、ということになるか。

神武天皇(8)につづく