「欠史八代」の政略結婚

日本書紀によると、「欠史八代」といわれる第2代綏靖天皇から第6代孝安天皇までの5帝は、皇妃(側室)に「磯城(しき)県主」の娘を入れている。

磯城県主は、神武天皇に協力した大和土着の豪族「弟磯城(おとしき)」に始まる役職で、その本拠地は日本書紀の記述からみて、奈良盆地最大の弥生ムラ「唐古・鍵遺跡」だったと、ぼくは思っている。

その「唐古・鍵」を、皇室が完全に掌握したのが第7代孝霊天皇のときで、天皇は磯城県主(大目)の娘(細媛命)を正式に皇后(正室)に迎えている。日向出身の皇室が、大和を統一したのはこの頃だろうと、ぼくは思う。

孝霊天皇の在位は、長浜浩明さんの計算によれば、AD110〜148年になる。

つづく第8代孝元天皇は、ニギハヤヒ以来の協力者で、おそらく元々は同族だったと思われる「物部氏」の姫「欝色謎(うつしこめ)命」を皇后に迎え、さらには側室にも物部氏の「伊香色謎(いかがしこめ)命」を娶っている。

ここらで是が非でも、物部氏との関係を強化したかったのだろう。この後の日本書紀における物部氏の活躍は、古代史好きなら御存知のとおりだ。

なお、かつて第5代孝昭天皇は「尾張」の姫(世襲足媛)を皇后に立てて、伊勢湾勢力と手を結んだが、孝元天皇は「河内」の埴安媛を側室に入れて、大阪湾方面に勢力を伸ばしていたようだ。

開化天皇と旦波大県主「由碁理」

第9代開化天皇の正室は、なんと父・孝元天皇の側室だった「伊香色謎(いかがしこめ)命」さん。何らや名前からして色気の香り立つ謎の美女といった感じだが、それはさておき、開化天皇が目指したのは「北」だった。

日本書紀には「丹波の竹野媛(たかのひめ)」としか記されてないが、古事記によると開化天皇は「旦波大県主の由碁理(ゆごり)の娘の竹野媛」を娶って一子をもうけたという。

飛鳥時代までの「旦波」には「丹後」と「但馬」が含まれていたそうだが、ユゴリの時代の中心地は、いまの京丹後市や宮津市、舞鶴市などからなる「丹後」だったようだ。

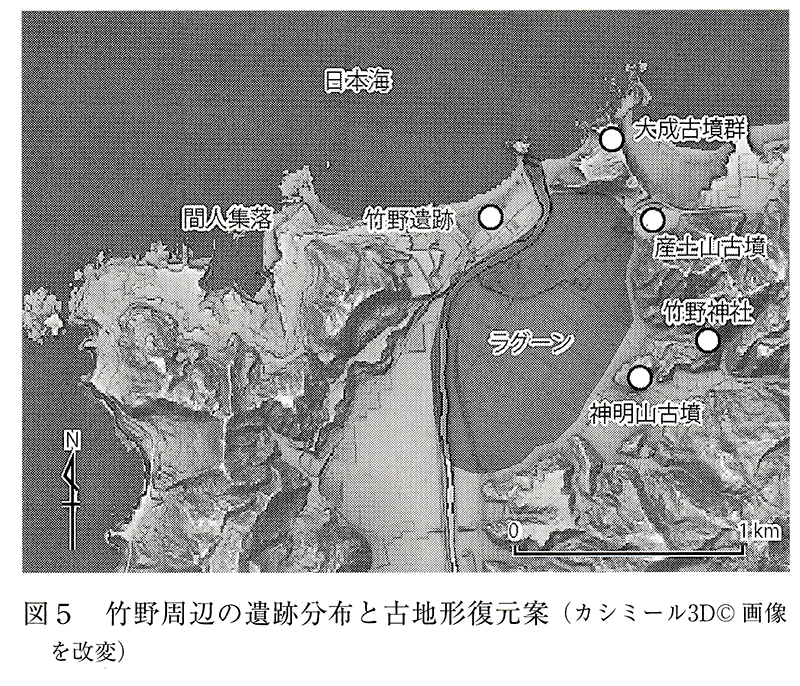

京丹後市には、竹野媛が創始したと伝わる「竹野神社」が鎮座する。いまその門前には田んぼが広がっているが、ユゴリの時代、そこは「平野部のほとんどに海が入り込んでラグーンを形成する潟湖地形」で、「船を安全に泊めることができる数少ない場所」だったという。

同じようなラグーンは近隣の「網野」にもあったし、そもそも日本三景「天橋立」には、現在でも「阿蘇海」というラグーンが残されている。

(『よみがえる古代の港』石村智/2017年)

皇室が朝鮮半島との交易を望めば、琵琶湖から若狭湾に抜けた先の良港は、何としても確保しておきたいところだろう。開化天皇が日本海航路の確立を目指して、丹後のユゴリと手を組むのは何も不思議のない話だ。

長浜さんの計算だと、開化天皇の在位はAD177−207年。

するとこの期間の丹後には、まさに「王墓」と呼べる弥生墳丘墓が造営されていて、それが京丹後市の「赤坂今井墳墓」だ。

考古学者の高野陽子さんによれば、赤坂今井墳墓の築造年代は、初代出雲王の「西谷3号墓」や初代吉備王の「楯築墳丘墓」よりやや遅れ、西暦200年過ぎが考えられるそうだ。

丹後というと「奈具岡遺跡」の水晶玉などの宝石類が有名だが、おそらく開化天皇が喉から手が出るほど欲したであろう「鉄器」も、驚くほど大量に副葬された地域だという。

そこには「港」と「鉄」があったというわけだ。

方形貼石墓から台状墓へ

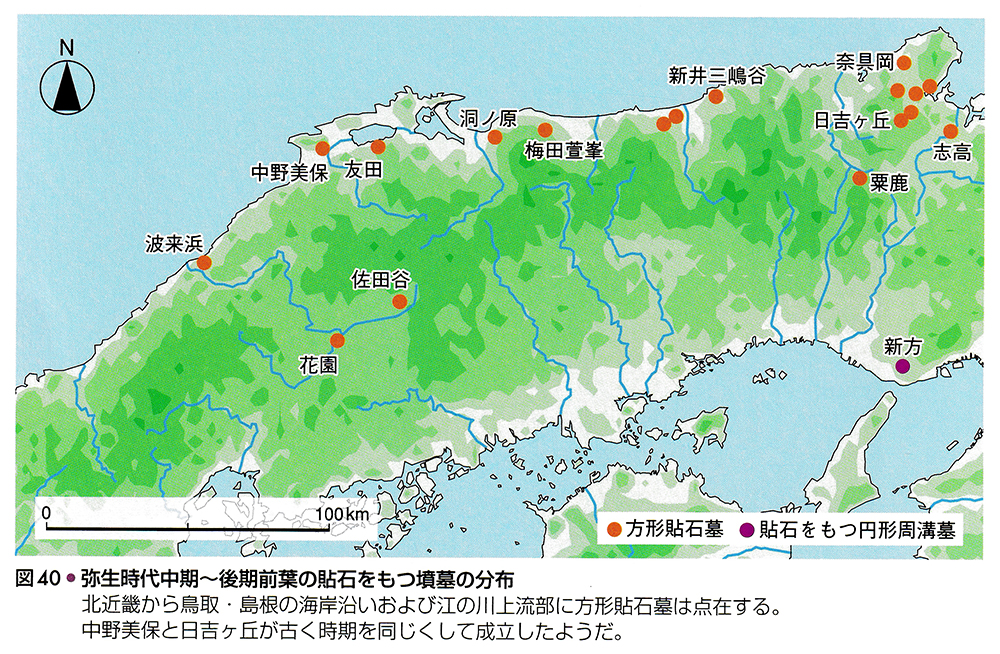

地元の考古学者・肥後弘幸さんによると、弥生中期から後期前葉にかけて、北近畿から山陰では同じスタイルのお墓が共有されていたそうだ。

それは「古墳の葺石のように墳墓の斜面に石を貼って墳丘を荘厳化」したお墓で、「方形貼石墓」という。鳥取県の山陰最大の弥生ムラ「妻木晩田遺跡」で最初に造られた首長墓も、その方形貼石墓だ(洞ノ原2号墓)。

北近畿の方形貼石墓は、近畿中央の「方形周溝墓」の延長として発展したそうだが、弥生中期には一辺30mを超えるものも造営されたんだそうだ(与謝野町の日吉ヶ丘遺跡)。

そうやって仲良く同じスタイルのお墓を造っていた北近畿と山陰が、別々の道を歩みだしたのが後期に入った頃のこと(AD1世紀前半)。山陰ではコタツ型の「四隅突出型墳丘墓」に進んだが、北近畿では「台状墓」なる墓制が発展した。

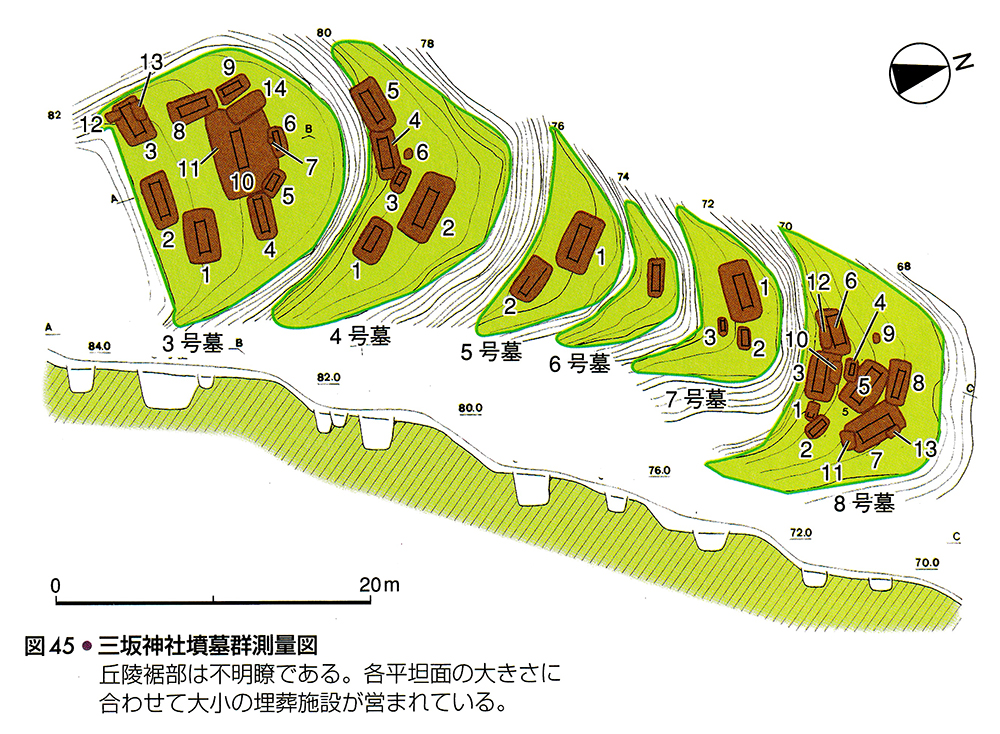

「台状墓」というのは「尾根を段状に平坦に削り出し、平坦面や傾斜面に累々と埋葬施設を造る墓」(高野陽子)で、「棚田」みたいな感じでお墓が並んでいるイメージだ。

そうして完成した丹後の「台状墓」は、「居住域と分離した丘陵上の墓域」「大小多数の埋葬施設」「鉄製武器など豊富な副葬品」「土器供献儀礼」がパッケージになって、後期初頭には「但馬」へ、後期中葉には「丹波」へと広がったが、肥後さんによれば「その範囲は鉄を握る北近畿の王の支配圏」だと考えられるのだという。

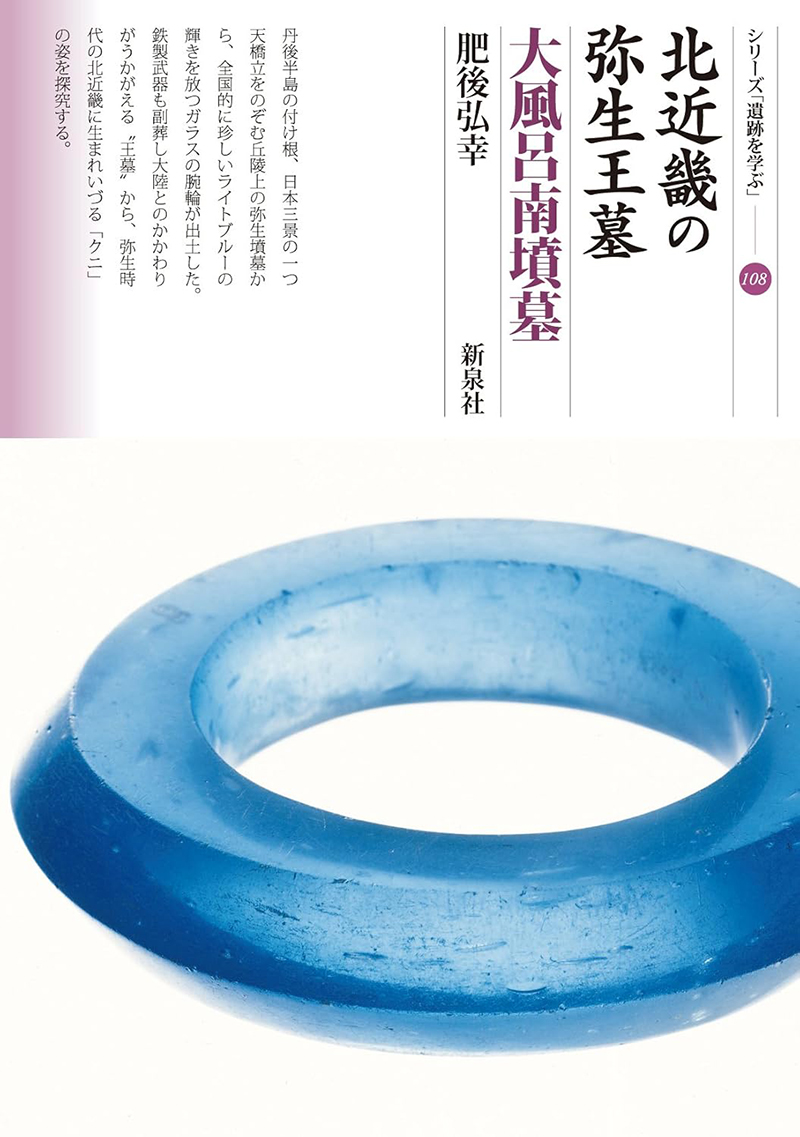

さて開化天皇も垂涎の丹後の副葬品だが、美しいライトブルーのガラス釧(腕輪)の出土で知られる”二代目旦波王”の墓「大風呂南墳墓」からは、布巻きの短剣が9本、長剣が2本、鉄鏃4点、ヤスが2組といった鉄製武器がみつかっている(他にも銅製品や宝石類)。

肥後さんによれば、墳丘の大型化よりも副葬品の豪華さに向かったのは、北部九州を除けば北近畿だけ。そして同じ傾向は、当時の朝鮮半島の墓制にも見られたものだという。

なので高野さんは、大風呂南墳墓の被葬者を「日本海交易によって鉄素材を確保し、鉄器の生産と近畿南部や東方地域への流通を掌握した大首長」と書かれている。北部九州同様、実際に朝鮮半島の墓制を見たから、それを取り入れたってことだろう。

旦波大県主「由碁理」と赤坂今井墳墓

丘陵に段状にお墓を造る「台状墓」の性質上、丹後ではハッキリとした「墳丘」を形成してこなかったものが、ついに他地域のように、南北39m、東西36m、高さ3.5mのほぼ正方形———と墳形が明確になったのが「赤坂今井墳墓」だ。

築造は西暦200年ごろで、古事記が第9代開化天皇に娘の竹野媛を娶らせたという、旦波大県主「由碁理(ゆごり)」の王墓にふさわしい規模だ。

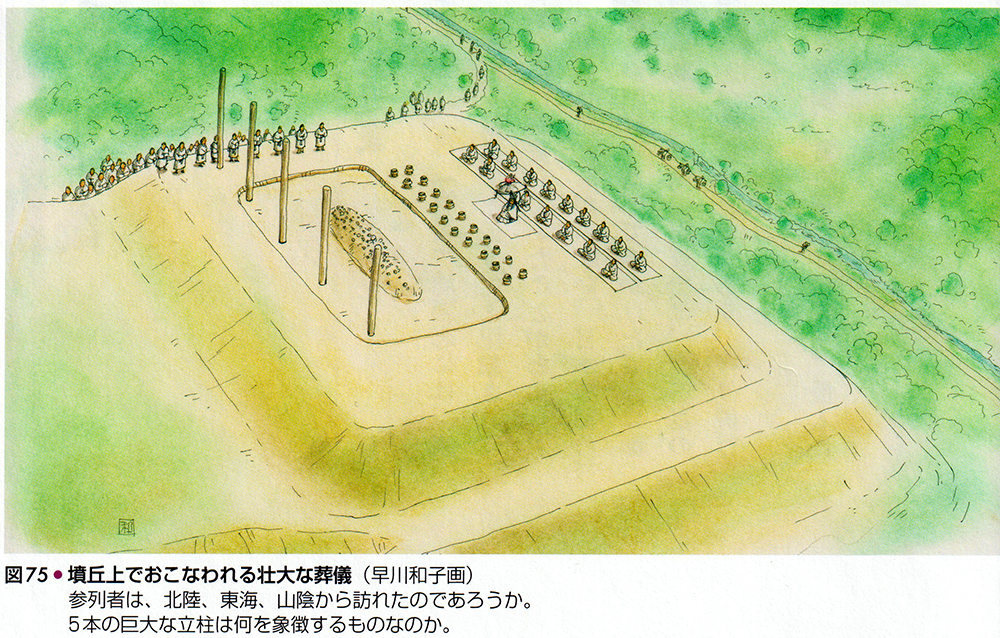

特筆すべきはその埋葬施設で、墓嚝長14m、幅10.5m、深さ2mは、弥生墳墓としては全国でも最大だという。また、出雲王の「西谷3号墓」では、葬儀にあたって4本の巨木が墳丘上に立てられたが、赤坂今井墳墓でも4m間隔で5本の巨木が一列に立てられている。

出土した土器には、北陸、東海、山陰、河内(または讃岐)のものが含まれていて、出雲の西谷3号墓と同様、盛大な葬儀が行われたようだ。

なお、丹後では奈良県生駒の大型長頸壺が出土しているそうだが、赤坂今井墳墓から大和の土器が出たという話はないようだ。

記紀の「欠史八代」は捏造か

ところで繰り返しになるが、開化天皇の皇后は、父の孝元天皇の妃だった「伊香色謎命(いかがしこめ)」さんで、二帝はいわゆる「穴兄弟」だった。

ぼくにはあまり名誉な話題だとは思えないんだが、日本書紀はどうしてこの件をそのまま載せたんだろうか。フツーに考えればその理由は、それがすでに多くの人に周知されちゃってたから、今さら隠蔽も改変もできなかった、ってところじゃないだろうか。

ぼくの愛読書『六国史以前』(関根淳)でも、記紀の欠史八代を「捏造」だとすることへの反論が展開されていて、100歳を超える長寿の記載は「年紀を設定する段階で天皇系譜が確定していた」から、在位期間を引き伸ばして対応したのだろう、というようなことが書いてある。

7世紀なかばの遣唐使が中国人に聞かれて、日本の国土や神話をスムーズに回答しているのも、その時点で天皇系譜を含む「記紀」の内容は広く社会に認知されていたから、とも。

また、古事記には日本書紀が捨ててしまった「古層」が残されているという日本文学者の三浦佑之さんは、古事記の欠史八代には「女性を氏族の祖」とする系譜や、「母から娘」という系譜、父系を回避した「◯◯の妹」の系譜がみられることから、父系に完全移行する以前の、母系継承の記録が残されているという。

んで、そんな「記録」を7世紀も後半になってから、わざわざ新しく「捏造」する理由も必要もないわけで、古事記が記す「母系的あるいは双系(双方)的な社会」に生きていた欠史八代の天皇は、何らかの形で「実在」したのだろう———というような議論が行われている。

欠史八代(9)につづく