呉から渡来した安曇族

「紀元前500年頃」「長江下流域」からイネを携えて日本列島に渡ってきた人たちがいた。それをBC473年に滅亡した「呉」の遺民だと考えた研究者は、過去にも結構いたようだ(斎藤忠、佐々木高明、岡正雄など)。

ただ、その呉からの渡来人が、のちに古代豪族の「安曇氏(阿曇氏)」になったというのは、『安曇族と徐福』(2009年)の著者、亀山勝さんの独創なんじゃないか。

安曇氏ってのは、魏志倭人伝にでてくる「奴国」を建てて光武帝から「漢委奴國王」の金印をもらったり、応神天皇に「海人(あま)」のリーダー(宰)に指名されたり、白村江で水軍を率いて戦死(阿曇比羅夫)したりと、何かと古代史に登場してくる海洋民の集団だ。

その拠点は福岡市の志賀島にあり、現在も氏神のワタツミ三神を「志賀海神社」で祀っている。

呉の太伯と入郷而従郷

春秋時代に「呉(句呉)」を建国したのは、周王朝の王族「太伯(たいはく)」。

太伯は、父が弟に王位を譲りたがってることを察すると、蛮地とされた江南に渡り、当地の風習であるイレズミ・短髪で「入郷而従郷(郷に入っては郷に従え)」を実践したのだという。

亀山さんによれば、呉の遺民である安曇族は、この太伯の「入郷而従郷」の精神を大切に守り、日本に渡ってからも現地の習俗・風習を尊重し、自分たちの主義主張を押し付けることはなかったのだという(特に信仰面)。

『魏志倭人伝』のネタ元となった『魏略』逸文には、AD57年に後漢の光武帝から金印を授かったとき、奴国の使者は「私たちは太伯の後裔です(自謂太伯後)」と言ったという記録があり、彼らが太伯を誇りにして生きてきたことがよく分かる。

またその際、奴国の使者は自らを「大夫」という中国風の階級で身分を伝えていて、安曇族が中国大陸との関係を維持し続けていたことも分かるのだという。

臥薪嘗胆の交易ルート

BC473年に、長年のライバル「越」に敗北して滅亡した呉の遺民の一部は、もともとが海洋民で船を得意としていたこともあって、思い切って東シナ海を横断し、北部九州の「志賀島」を本拠に定めた、と亀山さんはいう。

そして呉の再興と、越への復讐の思い(臥薪嘗胆)に燃える呉人たちは、情報収集と軍資金・兵力の確保のために中国大陸に何度も渡り、交易に励んだんだそうだ。

何でも呉軍はBC551年には長江を1200kmも遡上した記録もあれば、BC485年には洋上を500km移動して、斉国を海から攻めたこともあるそうで、東シナ海の航海も余裕で可能だっただろうという話だ。

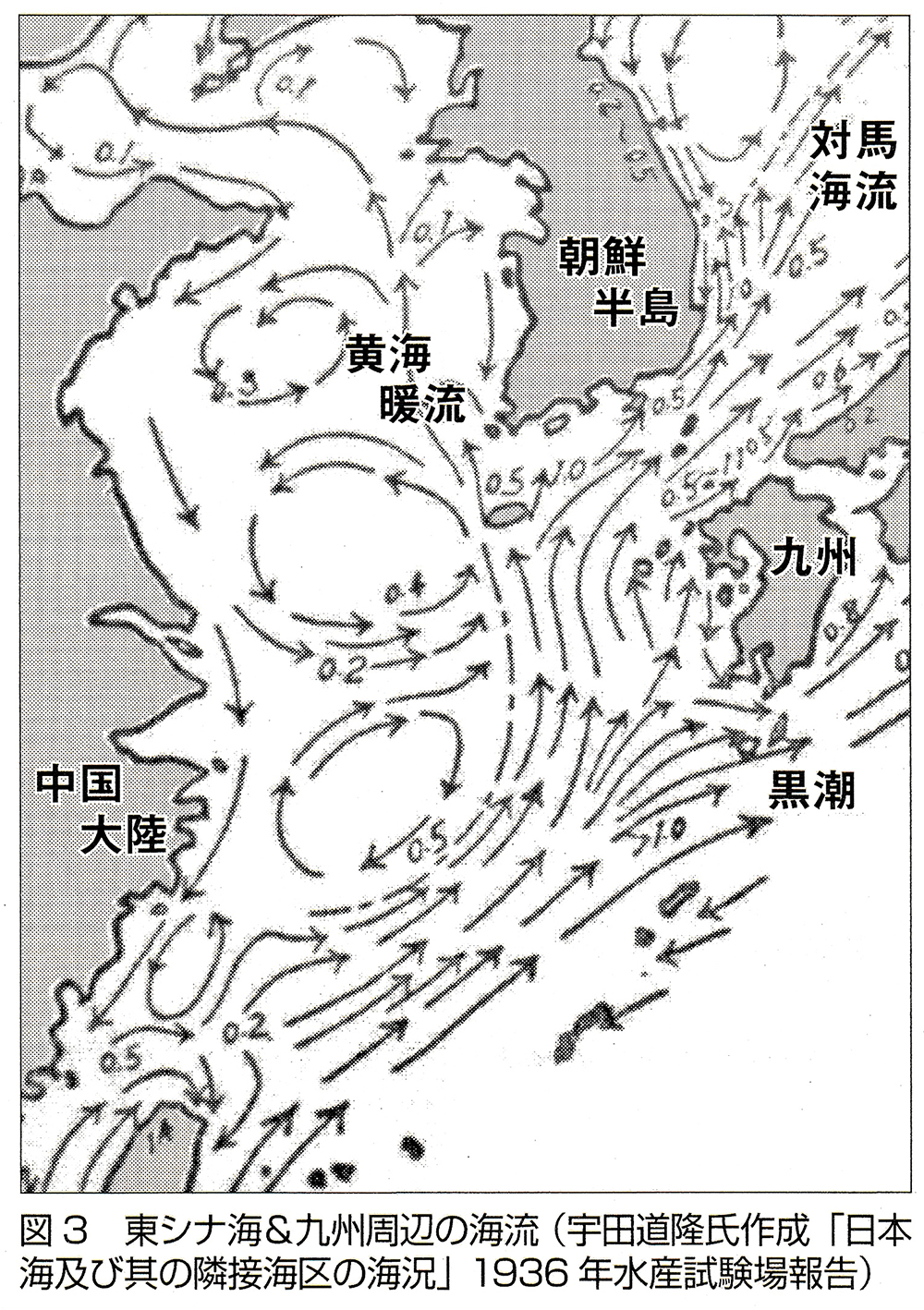

図3は、大日本帝国の時代に作成された海流図で、(今じゃ領海の制約があってこんな大規模な調査はムリらしいが)この図で海洋学の専門家・亀山さんが注目するのが東シナ海の北部にある反時計回りの還流(黄海暖流)。

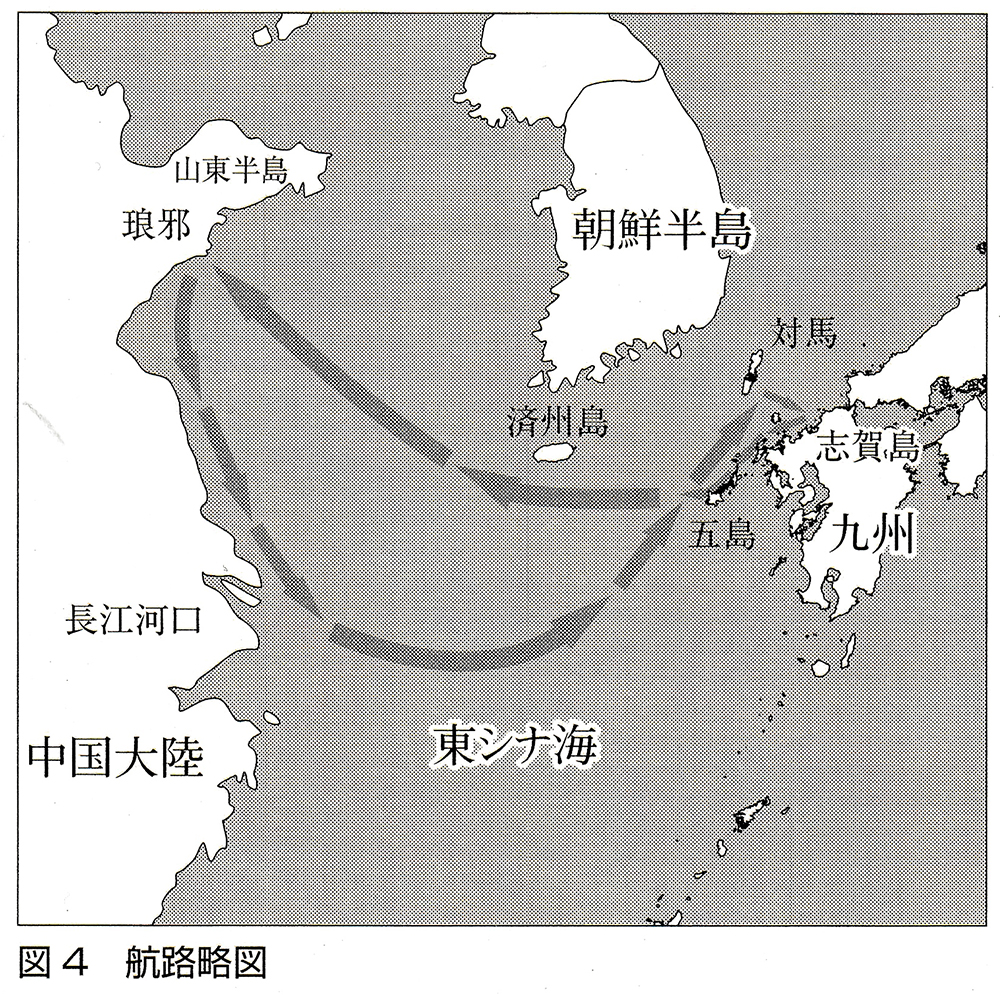

安曇族は、本拠地の志賀島からまずは九州の陸地沿いを南下して、五島列島の福江島で東からの風を待つ。五島列島を出たら、対馬海流を北に流されながら横断して、首尾よく黄海暖流まで辿り着けたら、そこからは大陸沿岸まで自然に流されていく———というのが亀山さんの見立てた大陸へのルートだ。

交易や情報収集を終え、日本列島への移住希望者を乗せての帰路は、長江河口から真東に対馬海流を捉えればそれでOKだ。簡易図にすればこう。

安曇族が使った船についても亀山さんは考察していて、『史記』に呉は50人乗りの船を持っているとあることから、全長24m、幅1.5mの丸木船(刳り船)二隻を横に連結し、30トン搭載可能な「舫船(もやいぶね)」か、孟宗竹でつくった「竹筏(いかだ)」だろうと推察している。

後漢初期に書かれた『越絶書』なる呉・越の記録によると、呉で一番大きい「大翼」という軍船は、全長20数m、幅3m、乗員90名とあるそうだが、乗員については記録の書かれた後漢時代の性能・能力だろうという見方もあるものの、サイズについては概ねそんなところだったようだ。

シカ地とアヅミ地

んでここからが亀山さんが「弥生時代を創りあげた」「弥生時代を拓いた」といわれる安曇族の仕事っぷりの話題になるが、要は、安曇族は中国大陸からの移住者(亡命者)を日本各地に入植させ、水田稲作や養蚕、青銅器製造などの最新技術を広めていった、というのが亀山さんの説。

志賀島に渡って来たばかりの頃の安曇族は、彼らの生業である漁労活動に必要な釣り針、「鹿角」を求めて川を遡り、内陸地に入っていった。そこで出会ったのが、先住の土着民の「縄文人」だ。縄文人がもつ「鹿角」と安曇族が交換したものは、呉人が得意とした海水の塩田からつくった「塩」だったという。

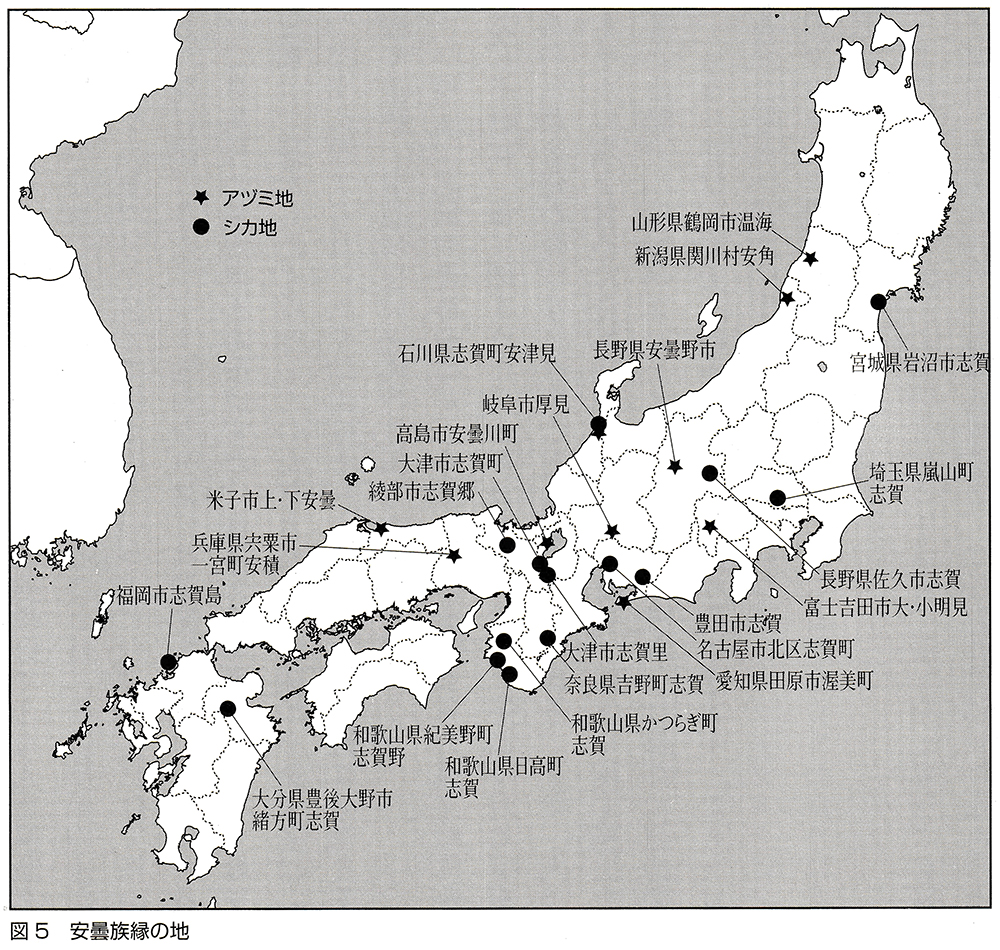

そして鹿角が得られる内陸地は安曇族から特別視され、そこには「志賀」という地名が残されているのだという(下の図5の●地点)。

そんな「シカ地」を探す活動の中で、安曇族が副次的に見つけていったのが、初期水田に適した土地で、亀山さんはそれを「アヅミ地」と呼んでいる(図5の★地点)。

具体的には、「海から離れた内陸部の山麓にあって、川で海とつながっていて、湧き水が豊かで、山間の細長く段々に伸びた沢田や谷田がある」場所で、「土地が柔らかく、未熟な木製の農耕具でも開発できる初期水田に適した地」がアヅミ地。

そんなアヅミ地に安曇族は大陸からの農耕民を入植させていくわけだが、不思議なことに、日本の農業関連の古語に中国語の影響はない。

その理由について亀山さんは、一つには大陸からの入植が「多点分散型」であったから。

もう一つが、入植先は縄文人が圧倒的だったので、多数のなかに少数の渡来人が入れば、渡来人のほうが現地の言語を使うようになるのが普通だから、といっている。

そういえばぼくも子供の頃は、夏休みに父の実家のある瀬戸内海に長逗留しては、帰りの新幹線でじゃけじゃけ騒いでいたもんだった。亀山さんによると、新日鉄が北九州から千葉の君津に移転したときは、君津の小学校で地元の子までが北九州の方言を使いだしたというが、これは逆パターンか。

要は、日本語が朝鮮語や中国語とまるで異なっているのは、弥生時代を含めて、圧倒的多数の外国人が入ってきたことが「ない」から———ってことになるんだろう。

養蚕・鵜飼・塩・干しアワビ・水銀

それと、もう一つ忘れちゃいけないのが、安曇族伝統の「入郷而従郷」の精神だ。

大陸からの入植者は、先住の縄文人を脅かすことなく、縄文人の生活を尊重し、そこに少しずつ溶け込んでいった。そうして各地で「弥生人(渡来系の文化を受け入れた縄文人)」が生まれていった。

彼ら「弥生人」は水田稲作の他にも、日本にも自生していた「桑」を使っての「養蚕」や、「鵜飼」なんかも朝鮮半島に先駆けてスタートさせていたそうだ。また、大陸から鉄器を仕入れるための交易品としては、「塩」「干しアワビ」「水銀」なんかも生産していたという。

そういった交易を(おそらく)一手に引き受けていた安曇族は、今でいう商社であり、農協であり、旅行代理店?でもあるような、大きな存在だったという。

BC219年、そんな安曇族にビッグなビジネスチャンスが舞い込んできた。始皇帝の命令で不老不死の薬を探す、方士「徐福」のプロジェクトだ。

神武天皇(3)につづく