アメノヒワケと伊勢津彦

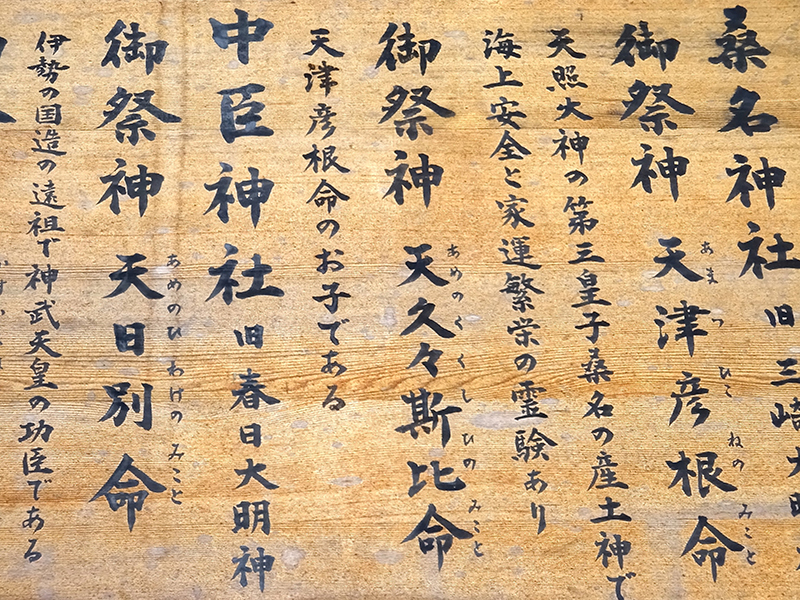

神武東征のスピンオフ?が、「伊勢国風土記」の「逸文」に載っている。アメノミナカヌシの12世孫という「天日別命(あめのひわけ)」による伊勢平定だ(出典は「万葉集注釈」)。

熊野から兎田(宇陀)に軍を進めた神武天皇は、主力をナガスネヒコの本拠、胆駒(生駒)に向けつつ、天日別命に東方の攻略を命じた。そのとき、伊賀から伊勢に進んだ天日別命が出会ったのが「伊勢津彦(いせつひこ)」だった。

はじめは”国譲り”を拒否していたイセツヒコだったが、天日別命が軍を起こすと帰順して、東国への退去を受け入れた。イセツヒコが退去するときの様子はこう。

天日別命は兵を準備して、約束の時を窺っていた。

(『風土記(下)』角川ソフィア文庫)

夜中に、大風が四方から起こった。波が高く打ち上がり、波が太陽のように光り輝き、海も陸も国中が明るくなった。そうして神は波に乗り、東国に立ち去った 。

昔からの言葉に「神風が吹く伊勢国は、常世からの波がうち寄せられる国なのだ」とあるのは、きっとこの事件に基づいているのであろう。

江戸の昔から、イセツヒコが「大風」を吹かせたことから、その神格を「風神」だと見られてきたそうだが、古代史家の大和岩雄さんは、太陽のように光り輝く「日神」であり、風ではなく波に乗る”海洋系”の神がイセツヒコだと書かれている。

(「古代の海部と天照大神の生成」『日本の神々6』)

「日神」というと皇室のアマテラスが思い浮かぶが、古代の日本にはアマテラスではない「太陽神(日神)」がいた。

それが、海人系地方豪族が信奉していた「天照御魂神」や「天照神」の”アマテル神”で、尾張氏や海部氏が祀る「天火明(ほあかり)」もその中に含まれるのだという。延喜式神名帳だと、山城、大和、摂津、丹波、播磨、対馬なんかにアマテル神の分布がある。

イセツヒコも、そうやって各地で祀られた”非アマテラス”の日神の一人だということらしい。

んでこのイセツヒコを東国に追放した天日別命は、平安時代の氏族名鑑『新撰姓氏録』によれば「伊勢国造」の祖だとされている。神武天皇の部将なんだから、天日別命は「神」ではなく人間だろう。

のちに伊勢神宮「外宮」の大神主をつとめた「度会(わたらい)氏」も天日別命の子孫で、伊勢国造家(伊勢氏)にとっては分家筋にあたるそうだ。ともに元々は「磯部氏」という一つの氏族だ。

ところで伊勢国風土記の逸文では、神武天皇は東国へ退去したイセツヒコを「信濃」に住まわせた、とも書いてある。神は祀る人がいてこその神なので、実際には伊勢から信濃への人間集団の移動があったんだろう。

宗教研究家の藤巻一保さんは『古事記外伝』(2011年)の中で、あるとき伊勢の海人たちの間で衝突が起こり、イセツヒコを奉じた集団が、磯部氏(国造+度会)に敗れて国を追われたという歴史的事実が、この説話の背景にあるのだろうと書かれている。

ただぼくが思うには、天日別命は磯部氏が奉じた「神」ではなくて「人間」なので、イセツヒコも奉じられた「神」というより、そういう呼び名で括られた「人間」の集団を指したと考えた方が、話のバランスがいいような印象がある。

んで仮にそうだとした場合、イセツヒコ集団には、伊勢で祀っていた彼らの「神」がいたことになるだろう。

天日別命と伊勢の大国玉

伊勢国風土記の逸文のひとつ、鎌倉時代の『倭姫命世紀(裏書)』の天日別命は、上記とはちがった形でイセツヒコと出会っている。こちらの天日別命は、度会のカリサの峰に煙を見つけ、使者を送るとそこには「大国玉の神」がいて、天日別命に恭順を誓う使者を返してきたという。

この「大国玉」は、つまりは土地の「国魂」のことで、奈良県の「大和(おおやまと)神社」で祭られる「倭大国魂(やまとおおくにたま)」神」や、東京都府中市の「大國魂神社」の神と同じポジション。むろん伊勢では「イセツヒコのことをさすもの」と『古事記外伝』には書いてある。

それで天日別命に帰順した大国玉の神は、娘の「弥豆佐々良姫」を献上してきたが、その意味は『古事記外伝』によればこうなる。

ヤマトからやってきた天孫族に娘や姉妹を差し出すのは、服属のしるしであり、祭祀権の貢上のしるしだから、イセツヒコは土地と祭祀権を渡して、つまり「国譲り」をして、東海に去ったのだ。

(「伊勢の光と闇」)

その後、イセツヒコの娘はアメノヒワケの子を生んだ。その直系が伊勢国造家で、傍系が度会氏だという。

『古事記外伝』で藤巻さんは、大枠として、伊勢の「海照(アマテル)」がヤマトの「天照(アマテラス)」に入れ替えられた史実があって、その神話的表現が土着の太陽神である「イセツヒコ」の退去、または「サルタヒコ」の死———だと主張されているんだが、上の引用で興味深いのが、イセツヒコは「祭祀権」を天日別命に渡していったというくだり。

つまり藤巻さんも「イセツヒコ」は祀る側だと言ってるわけで、そんじゃ祀られる側は誰かといえば、むろん「海照(アマテル)」ということになるんだろう。

※なお『播磨国風土記」』にもイセツヒコの名が出てくるが、こっちは「イセツヒメ(伊勢都比売命)」とセットで祀られているので、藤巻さんは伊勢のイセツヒコも「ヒメヒコ制」だった可能性があると書かれている。

天日別命と倭姫命

もう一本、伊勢国風土記の逸文として天日別命の名が出てくるのが、『大神宮儀式解』(荒木田経昌)なる伊勢神宮の研究書(もちろん読んだことはないですw)。

時は飛んで、第11代垂仁天皇(長浜浩明さんの計算で在位241−290年)の御代。

日本書紀にも載る、ヤマトヒメによる「天照大神」の伊勢遷座の中で起きた事件で、天日別命の名が語られることになる。

日本書紀によると、第10代崇神天皇(同207−241)の御代に疫病が蔓延し、天皇はその対策として皇居で並べて祀っていた「天照大神」と「倭大国魂」を引き離し、それぞれ皇居の外で祀ることにした。「天照大神」は皇女「豊鍬入姫命」を祭主につけて、大和の「笠縫邑」に遷された。

やがて疫病の原因は三輪山の大物主の祟りだと判明し、問題は解決したが、「天照大神」が皇居に戻ることは二度となかった。

それから(長浜さんの計算で)40年以上が経った垂仁天皇25年、祭祀の徹底を決意した垂仁天皇は、皇女ヤマトヒメに「天照大神」の遷座地を探させた。ヤマトヒメは宇陀、近江、美濃とまわってきて、伊勢の安濃まで辿り着いた———。

———というところから、話は伊勢国風土記の逸文につながっていく。

伊勢の「安濃の藤方」まで来たヤマトヒメだったが、「安佐賀山」に通行人の半分を殺害する荒ぶる神がいて、先に進めない。困ったヤマトヒメが垂仁天皇に方策を尋ねると、天皇は伊勢は伊勢氏の祖、天日別命が平定した国なので、その子孫の「大若子(おおわかご)命」に祭祀をさせよと命じてきた。

オオワカゴがその通りに祀りを行い、荒ぶる神は和魂(にぎみたま)となって安佐賀(あさか)の社に鎮座し、ヤマトヒメは無事に「天照大神」が望む、度会郡宇遅村の五十鈴の宮に入ることができたのだった・・・と伊勢神宮の記録にあるわけだ。

さて、読めば誰でも気づくように、この一連の「遷座」の流れには、不思議な点がいくつもある。

まず、皇居を出された「天照大神」は、なぜ疫病が収束したあとも、皇居の外で皇女の祀りを受けていたのか。皇祖神なら皇居で、崇神天皇に祭られるべきじゃなかったのか。

また、垂仁天皇が「天神地祇の祭祀を怠ってはいけない」といいつつ、それまでかろうじて大和国内で祀っていた「天照大神」を、ついには国外で祀っても是としたのも謎。「天照大神」こそ「天つ神」の代表ではないのか。

そしてヤマトヒメが「天照大神」を抱えて、近江や美濃をウロウロしたのは最大級の謎。なぜ最初から「天照大神」が望んだという伊勢に向かわなかったのか。

・・・これ、素直に日本書紀を読んだら、この「天照大神」はぼくらが知るような皇祖神(天照坐皇大御神)ではなくて、垂仁天皇もヤマトヒメも、この「天照大神」がどこから来た神なのか全然分からなかった、ってことになるだろう。

ただ、「倭大国魂」と並ぶ強い霊力をもつ神だったので、昔から皇居で天皇自らが祀って(封印して)いたものの、いざ天神地祇の祭祀を正そうとしたら、出身地不明の謎の神だったことに気がついてしまった。それでヤマトヒメが心当たりを全て巡幸して、ようやく伊勢の神だと確定した・・・。

「天照大神」と仲哀天皇

この「天照大神」が皇祖神ではないことは、100年後の世界で証明されることになる。なんと、本当に皇祖神なら可愛い子孫であるはずの第14代仲哀天皇を、他の神と一緒になって祟り殺してしまったのだ。

このとき仲哀天皇は、叛意を示した熊襲を討つため筑紫に逗留していたが、帯同する神々が神功皇后に憑依して、熊襲ではなく「新羅」を討つべし!と言ってきた。

仲哀天皇はこの神託を無視して熊襲を攻めたが敗北し、その5ヶ月後、急に病に伏せると翌日には崩御してしまった。日本書紀は「神のお言葉を採用されなかったので、はやくお崩れ(おかくれ)になった」と記している。

このとき、仲哀天皇に祟った神は後日判明し、「住吉三神」「稚日女尊(わかひるめ)」「事代主尊」そして「天照大神」と分かった。

このうちコトシロヌシは「託宣(神託)の神」で役目が決まっているので除外すると、住吉三神は”大阪湾”の海人の神、ワカヒルメは(折口信夫によれば)”志摩”の海人の神で、いずれも海洋民の神だった。

(『生田神社』学生社)

おそらく仲哀天皇の「水軍」に徴用された海人が奉じた神で、だから陸続きの熊襲を攻めるより、海の向こうの新羅を攻めたほうが海人族の地位向上に繋がる、と考えたのかも知れない。

それじゃ残る「天照大神」はどこの神だったのか。

『古事記外伝』で藤巻さんは、天日別命に娘を差し出した伊勢の「大国玉=イセツヒコ」は、服属の証に「祭祀権」を貢上したと書かれている。そして彼らが奉じた「海魂(アマテル)」とともに、東国に退去したのだとも書かれている。

しかし一方で、前回の記事でみたように、ヤマトは降伏した部族からは「神宝」、つまりはそれに宿る「神」を取り上げたという話もある(岡田精司)。

ならば大国玉(イセツヒコ)が奉じた神も天日別命に奪われて、帰還報告のとき神武天皇に献上された可能性はないんだろうか。つまり伊勢の「海魂(アマテル)神」はこのときから皇居に封印されて、大和の地主神(倭大国魂)と並べて歴代天皇の祭祀を受けてきたと———。

というわけで、ぼくは神功皇后の時代までの「天照大神」は皇祖神ではなくて、伊勢の海人の神「海魂(アマテル)神」のことを指していたと思うわけだが、この点については追々・・・。

天日別命と天日鷲命

ここからは余談。

天日別命について手持ちの本をめくっていて、ちょっと気になることがあった。

奈良時代の「伊勢国風土記」(ただし逸文)の範囲内では、伊勢国造の祖は天日別命ってことになっているが、これが平安時代の『先代旧事本紀』だと、伊勢国造の祖は(阿波忌部氏の祖)の「天日鷲命」とされている。それで昭和の頃は、天日別命と天日鷲命は同一人物だという説が有力だったそうだ。

そこから発展して、古くは伊勢の祭祀は「忌部氏」が支配していたが、飛鳥時代から「中臣氏」がそれに取って代わると、忌部氏の支配に反発していた土着民は新しい祖神が欲しくなり、忌部系の天日鷲命に代わる天日別命を創作した———なんて説まで出てきたのだとか。

(『日本の神々 神社と聖地 6 伊勢・志摩・伊賀・紀伊』)

でもぼくは一般人なので、単純な世代論で考えるしかないんだが、ワケとワシの同一人物説はおかしいような気がする。

まず天日鷲命は、忌部氏本家の「天太玉命」や大伴氏の「天忍日命」、中臣氏の「天児屋命」などと一緒で、アマテラスの岩戸隠れにも登場していた天上界(高天原)の神。

一方、天日別命は、忌部氏の「天富命」や大伴氏の「道臣命」、中臣氏の「天種子命」などと同世代で、生身の人間であって「神」ではない。

忌部氏の史書『古語拾遺』にも、天太玉命の「孫」の天富命の部下として、天日鷲命の「孫」が働いた———と書いてあるわけで、ワシとワケは世代が異なる。そもそも天上界の住人が、人間に混じって国造なんぞをやるとも思えない。

なので天日鷲命が伊勢国造というのは、『先代旧事本紀』の誤記か、故意のいやがらせか、後世の書き換えか、は知らないが、正直マトモに取り合うような話ではないような気がする。

神武天皇(10)につづく