青谷上寺地遺跡の殺傷痕人骨

636年に成立した中国の『梁書』によれば、「後漢の霊帝の光和年間(178〜183年)に倭国が乱れ、何年も攻め合った」。そこで「国人」は「鬼道」をあやつり衆を惑わす「卑弥呼」を王に立てたという。

「邪馬台国畿内説」では、大和を中心に北陸や東海までを「倭国」に含むので、道路もなければ馬もなく、大型の構造船や港もロクにない時代に、1400年後の戦国乱世さながらの合戦が日本各地で繰り広げられたと考えるようだ。

んでその時、その物証として取り上げられることが多いのが、「青谷上寺地遺跡」から出土した大量の殺傷痕つきの人骨と、大阪府の観音寺山遺跡をはじめとした「高地性集落」だ。

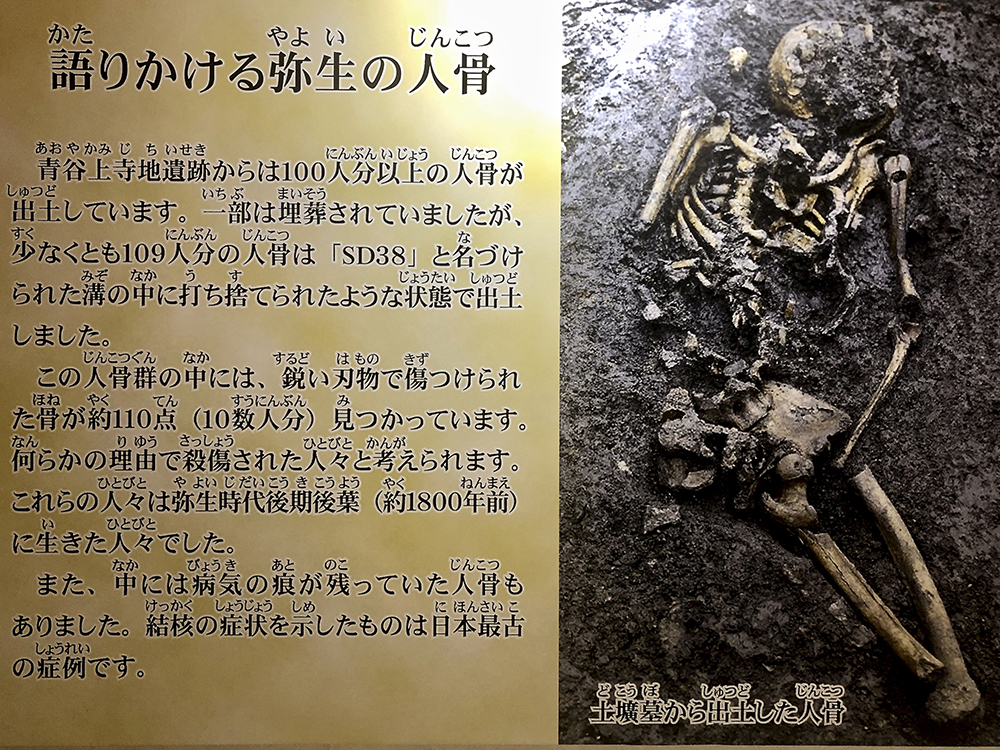

この倭国大乱を裏付けるように、平成10年(1998)から3年余りかけて行われた青谷上寺地遺跡(鳥取県鳥取市)の発掘調査では、100人分を超える5300点の人骨が発見され、そのうち110点に殺傷痕が確認された。

(『古代史の定説を疑う』瀧音能之・水谷千秋/2022)

また弥生時代になると生活には不便な高地に集落がつくられるようになっている。

青谷上寺地遺跡が繁栄したのは2世紀第3四半期(AD150~175)というから、ちょうど「倭国大乱」のころにピークを迎えた集落だったようだ。

青谷上寺地の住民はその当時としては最新技術を持った人たちで、考古学者の石野博信さんによると、幅40cm、長さ3m、厚さ2cmという超薄型の板を製作して、護岸などに使っていたらしい。

(『弥生興亡 女王・卑弥呼の登場』2010年)

そんな青谷上寺地は、波打ち際にたくさんの高床倉庫を建ち並べて交易を行う港湾集落だったというが、さて、そこで殺されたのはどんな人たちだったのか。

青谷上寺地遺跡で誰が殺されたのか

青谷上寺地遺跡で見つかった人骨は5323点、109体分だ。

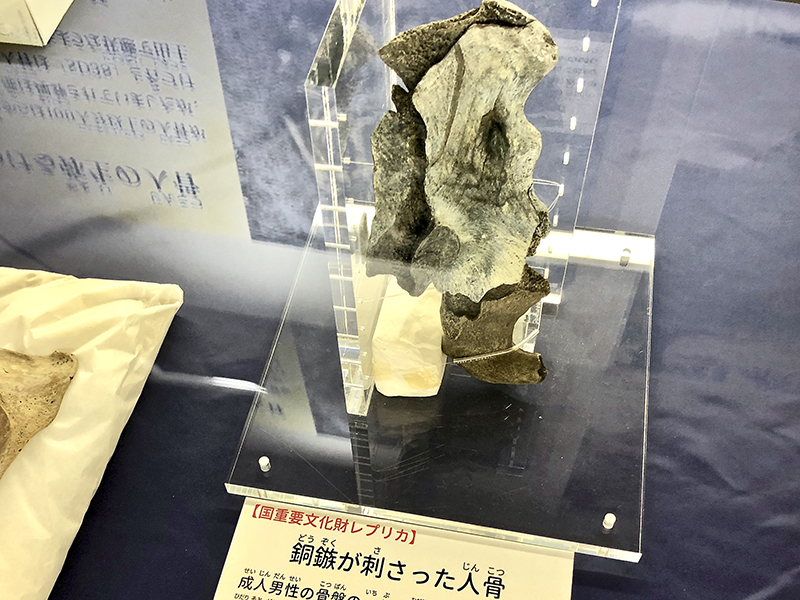

鳥取県の公式サイトによれば、そのうち「殺傷痕」がついた人骨は110点で、薄く鋭い金属製の刃物(銅鏃)を使って「離れたところから矢を射込み、接近して刃物で切り付けるといった攻撃が行われた」と考えられているそうだ(「弥生時代の武器」)。

青谷上寺地からは68点の銅鏃が出土していて、これは日本で三指に入る出土数だともいう。

ただ、地元の考古学者・濵田竜彦さんによると、受傷痕のある骨110点は「人骨10人分」と全体の10%以下で、それ以外の90%は戦闘とは直接は関係のない死に方をしているのだという。

受傷痕のある骨にしても、治癒痕がないことから即死と考えられているそうだが、10〜30歳の男女———と属性がバラバラで、全てが「倭国大乱」の「戦死者」とは受け取りにくいそうだ。

また、これらの人骨がムラの「溝」に打ち捨てられたあとも、青谷上寺地での生活は同じように続けられていて、集落全体が「集団虐殺」にあったとも考えにくいという。

それで濵田さんは、骨の中に「結核痕」があるものが含まれていることから、そういった感染症を死因とする骨や、あるいは「魏志倭人伝」に出てくる「生口」や「奴婢」といった奴隷階級の骨も捨てられたりと、「突発的な事件によるものだけではなく、継続する営みの中に生じた行為」から、青谷上寺地の人骨群が形成されたのではないか、とお考えのようだ。

要は、青谷上寺地の人骨は、必ずしも「倭国大乱」の存在を裏付けるものではなさそうだという話。詳しくは濵田さんも執筆に参加している、鳥取県のPDFを。

・「続・倭人の真実 – 青谷上寺地遺跡に暮らした人々 –」(2021年秋)

・「続続・倭人の真実 – 見えてきた青谷上寺地遺跡の人びと –」(2024年春)

「古人骨」の専門家、片山一道さんによると、青谷上寺地の人骨は山口県の「土井ヶ浜遺跡」と同じように、「渡来系の弥生人の骨」だという。縄文人に比べて高身長で、のっぺりと凹凸の少ない顔立ちというやつだ。

(『弥生興亡 女王・卑弥呼の登場』2010年)

また、母系をあらわすミトコンドリアDNAの解析からは、32体中3組にしか血縁関係が認められず、他の80%は「赤の他人」だったそうだ。

つまり青谷上寺地の住人は、各地から雑多に集まった人間の寄せ集めに過ぎず、帰属意識の強い土着のムラ人ではなかったらしい。この点も「倭国大乱」で起こった「集団殺戮」のイメージには結びつかない印象がある。

なお、母系の「赤の他人」の29系統のうち、縄文系はたったの1系統で、他の28系統は「すべて渡来人が弥生時代の前半までに日本列島にもたらしたタイプ」だという。一方、父系をあらわすY染色体の分析では、8体中4体が縄文系だったそうだ。

PDFを執筆された分子人類学者の神澤秀明さんによれば、実は現代の日本人でもY染色体が縄文タイプという人は3〜4割と比較的高く、青谷上寺地が特別というわけではないらしい。

だが、じゃあ「なぜ現代日本人でミトコンドリアDNAとY染色体でこれほど縄文タイプの割合に違いがあるのか、また、青谷上寺地遺跡で同様の傾向が既に見られることにどのような意味があるのか」は、今のところ不明だそうだ。

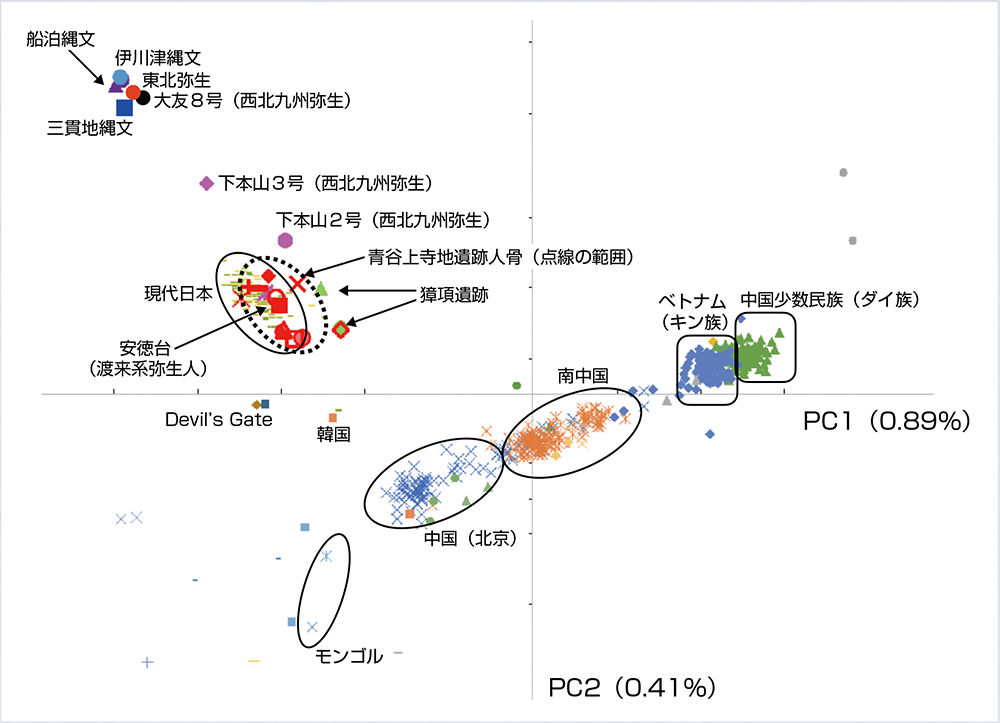

神澤さんが言っていることを図にしたのが、上の「SNPデータを用いた主成分分析」。

この図を見ると、ぼくら現代日本人が縄文系と大陸集団の中間地点にいることが分かるが、なんと、青谷上寺地をはじめとした「渡来系弥生人」が、実はぼくら現代日本人とごく近いところに位置していることもわかる。

どうやら、青谷上寺地が繁栄した弥生時代後期には、今の日本人の形はおおむね決まっていたということらしい。

また、渡来系とされる弥生人もこの分析では現代日本人の範疇に入っている。

(「青谷上寺地遺跡出土人骨から何が見えてきたのか」篠田謙一)

これまでは渡来系弥生人を、現在の朝鮮半島集団と同一視するイメージがあったが、それを変える必要があることをこの分析結果は示している。

なお、上の図では「韓国」が日本人と大陸集団の中間に位置しているが、これは「朝鮮半島集団の基層にも、縄文につながる人たちの遺伝子があることを意味している」とのこと。

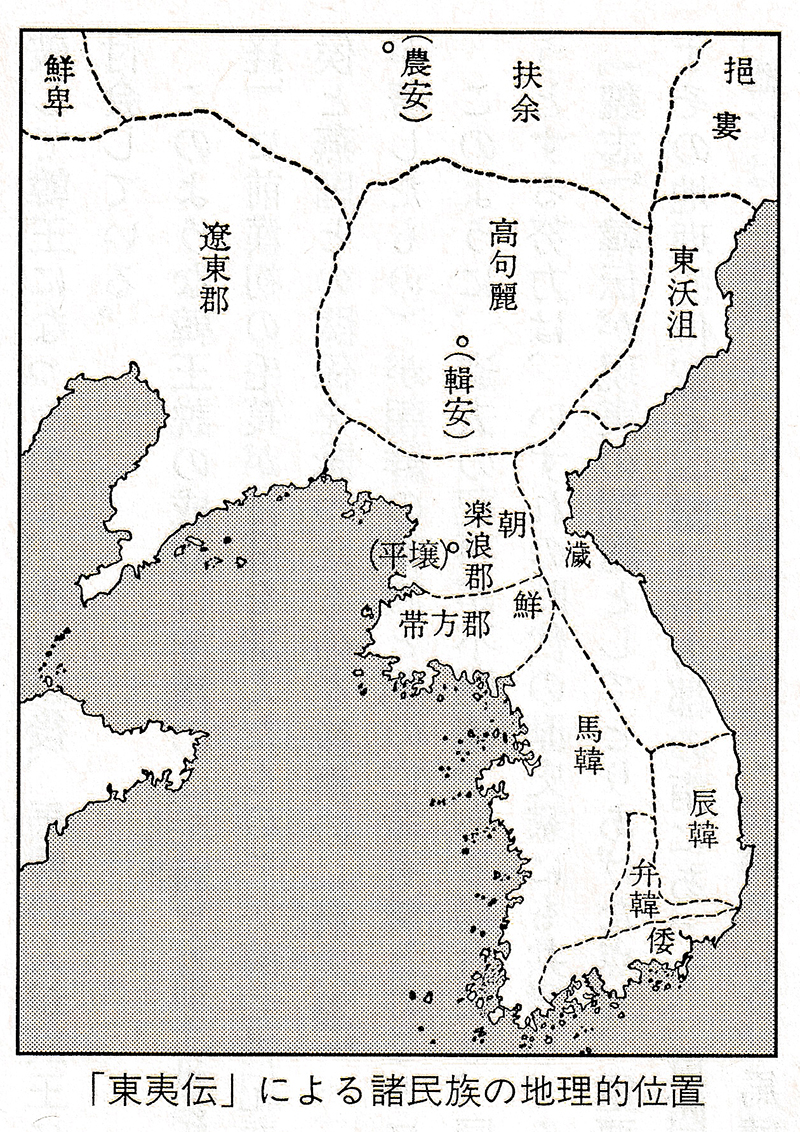

それを聞いて思い起こされるのが、その頃の朝鮮半島の地図。

魏志倭人伝しか読まないと分からないが、三国志魏書の第30巻「烏丸鮮卑東夷伝」を順番に読んでくると、倭人伝の前に「韓伝」がある。そこには、韓は帯方郡の南、東西は海、南は倭と境を接する———とあるので、素直に地図に起こせば上のようになるわけだ。

この朝鮮半島の「倭」は、中国人から見て日本列島の「倭」と同じ人種ということだろうから、その先祖は縄文系になるだろう。今の韓国人のY染色体に残される縄文の血は、弥生後期に半島南端に住んでいた「倭人」に始まるものなのかも知れない。

高地性集落の歴年代

さて、では「倭国大乱」のもうひとつの物証とされる「高地性集落」については、この問題に詳しい考古学者、若林邦彦さんの『倭国乱と高地性集落 観音寺山遺跡』(2013)を参考書に。

「観音寺山遺跡」は、大阪府和泉市にある弥生後期の集落で、標高は60〜65m、周囲の平地との比高差が25mという、典型的な「高地性集落」。見つかった住居跡は120軒、環濠とおぼしき二重の大溝が、居住区と隣接して設置されていたそうだ。

(詳しくは「観音寺山遺跡と高地性集落論」若林邦彦)

この遺跡が注目されたのは、この地域の拠点集落であった「池上曽根遺跡」が分散・縮小していく弥生後期初頭というタイミングで集落が始まっている点で、池上曽根遺跡から高地性集落への”脱出”が、「倭国大乱」との兼ね合いで大いに語られたのだという。

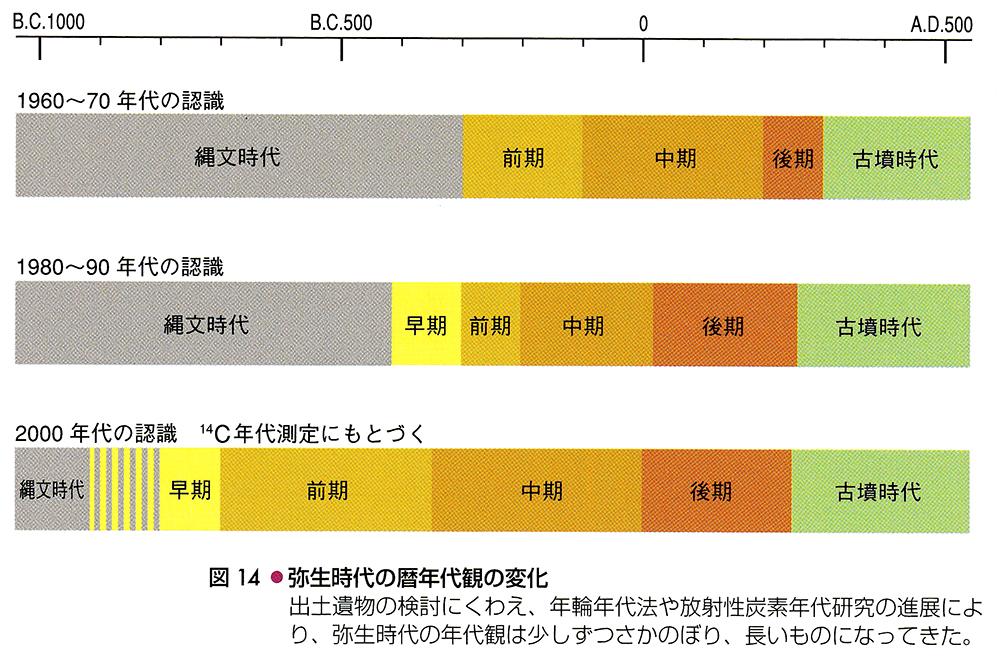

———と聞いて、え? 倭国大乱は後期初頭(1世紀初頭)じゃなくて、後期後葉(2世紀末)じゃねーの?というのは正しい反応。実はそんな議論が盛り上がっていた1970年代には、弥生時代後期の初頭はAD200年ごろだと考えられていたんだそうだ。

話の流れはこうだ。

1953年、考古学者の小野忠熈氏が、山口県の丘陵上にある弥生集落の「壕状施設」で囲まれた竪穴住居群に注目し、その「壕状施設」を「集落を防御するための施設」として報告した(岡山遺跡、天王遺跡など)。

このとき、それらの遺跡から出土した土器は弥生中期中葉のもので、当時の年代観では2世紀後半のものだとされた。当然、「壕状施設」で守られた集落も、2世紀後半の集落と見られた。

同じ頃、考古学者の佐原真氏が、弥生中期に瀬戸内から近畿にかけての「石鏃」が大型化・重量化することを指摘して、その年代も同じように2世紀後半だとされた。

こうして「高地性集落」と「重量石鏃」が史書の「倭国大乱」と結びついていくことになるわけだが、上の「図14」の通りで、現代の暦年代観ではいずれも「倭国大乱」より200年は昔の話で、実のところ何の関係もなかった。

ただ、1970年代に作られて広められたイメージだけが、50年経った現代でも残ってしまっている———ということのようだ。

高地性集落の実態

実際、観音寺山遺跡にしても、大量に出土した「中型尖頭器」や「石鏃」といった武器類は、弥生後期前葉(AD1世紀)のもので、集落成立の初期の期間だけに必要とされたものだという。それらは「倭国大乱」の100年も前に、とっくに不用になっていたわけだ。

さらには、しばしば防御施設といわれる「環濠」も、観音寺山遺跡では後期前葉の段階で、すでに「埋没」していたのだという。

つまり確かに畿内に高地性集落を必要とする何らかの「社会的緊張状態」はあったものの、それらは「倭国大乱」とはぜんぜん関係がない話だった。

ちなみに出雲でも高地性集落はつくられたが、それは「倭国大乱」より50年は後のAD250年前後のことで、やはり「倭国大乱」とは何の関係もなかったようだ。

(『出雲国風土記と古代遺跡』勝部昭/2002年)

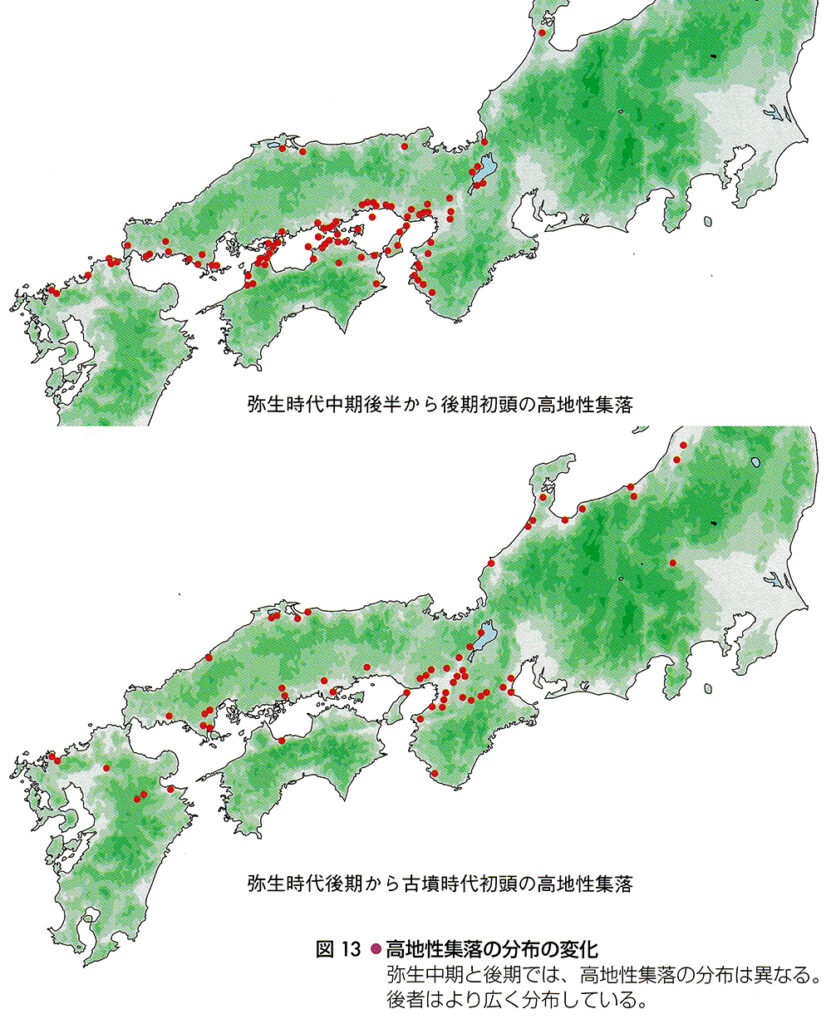

でまあ、ぶっちゃけ一番わかりやすいのが、上の「図13」か。

上がBC100〜AD50ぐらいの高地性集落の分布で、下が「倭国大乱」を含むAD1世紀〜250年ぐらいの高地性集落の分布。誰がどう見ても、「倭国大乱」の時代には高地性集落が減少していることが明らかだろう。

ところで若林さんの本に書いてあったことだが、この時代の戦争に詳しい考古学者の松木武彦氏によると、九州、瀬戸内、近畿の三地域で「石鏃」や「石剣」がまるで異なるのは、地域をまたぐような大きな戦闘がなかったからなんだそうだ。

松本武彦氏は、北部九州・瀬戸内地方・近畿地方の三地域では石鏃・石剣に製作技法や形態の差が大きいことを指摘したうえで、こういった武器の地域性は、大地域間に戦争が発生したことによって成立するのではなく、各地域内で小規模な争いが頻発する事態に相応して形成された結果と解釈する。

(出典『倭国乱と高地性集落 観音寺山遺跡』)

んでこの松木氏の説も、九州から近畿までの広範囲で展開するような「倭国大乱」を否定しているように、ぼくには思えるのだった。

欠史八代(7)へつづく