外宮の謎の神、トヨウケとは

豊受大神宮(外宮)が祀るのは、内宮で祀られる皇祖神アマテラスの食事係といわれる「豊受大御神」———だが、このトヨウケは謎の神だという。

まず我が国で最初の正史「日本書紀」に、トヨウケは一度も出てこない。なので鎮座の由緒などは、正史からは分からない。外宮が804年に朝廷に提出した『止由気宮儀式帳』には、トヨウケの「御神体」についての言及がなく、それさえも不明。

外宮でも内宮同様に「相殿神」を三柱祀っているが、誰が祀られてるかは分からない。一応、天孫ニニギと中臣氏の祖神アメノコヤネ、忌部氏の祖神フトダマ———という説もあるが、奉られる装束の記録からは、男神ではなく女神だという説もある。

(『伊勢神宮の謎』稲田智宏/2013年)

日本書紀には出てこないトヨウケだが、古事記の方には登場する。

天孫降臨の段で、アマテラスから天下る神の名とその職務が告げられていく中で、唐突に「次に登由宇気神は、伊勢の外宮として、度相(わたらい)に鎮座の神である」と、前後の脈絡を無視して紹介されている。

ただ「外宮」の表記は平安時代からのもので、トヨウケ神が正史に出てくるのは『続日本紀』の767年の記事からだということで、この一文は鎌倉時代に「神道五部書」を著した外宮の禰宜、度会行忠(1236〜1305)が”書き足した”ものだという説もある。

(『古事記 不思議な1300年史』斎藤英喜/2012年)

といった感じで謎だらけのトヨウケだが、この神の伊勢遷座の由来が書いてあるのが、804年の公文書『止由気宮儀式帳』。

いわく、雄略天皇の夢にアマテラスがあらわれて、丹後にいる自分の御食津神(食事係)トヨウケ大神を伊勢神宮に寄こせと命じてきたので、それを実行した———という。

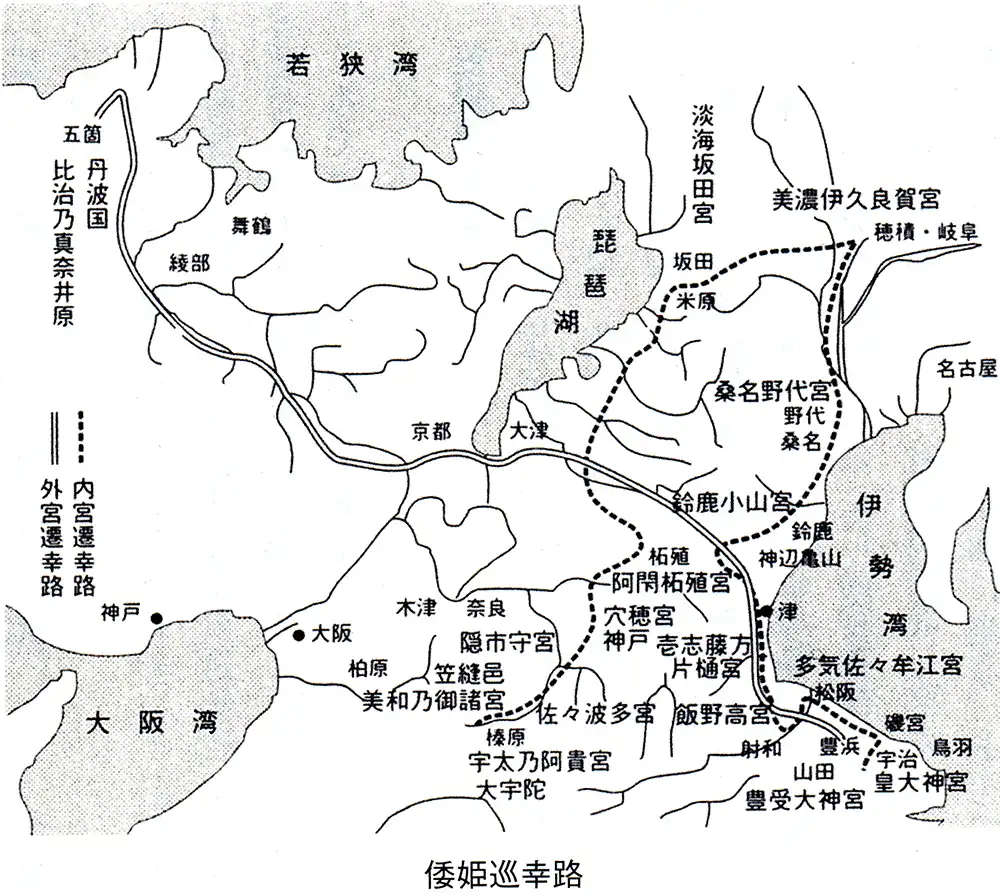

804年に同じように内宮が朝廷に提出した『皇太神宮儀式帳』には、アマテラスの伊勢遷座の流れがのっているので、ふたつの公文書をもとにアマテラスとトヨウケの『遷幸路』を図にしてみれば、こうなる。

『倭姫命世記』という偽書

上の図を作成された真弓常忠さんは、皇學館大學教授、八坂神社宮司、住吉大社宮司を歴任された神道のプロで、その知見は信頼できるものだ。

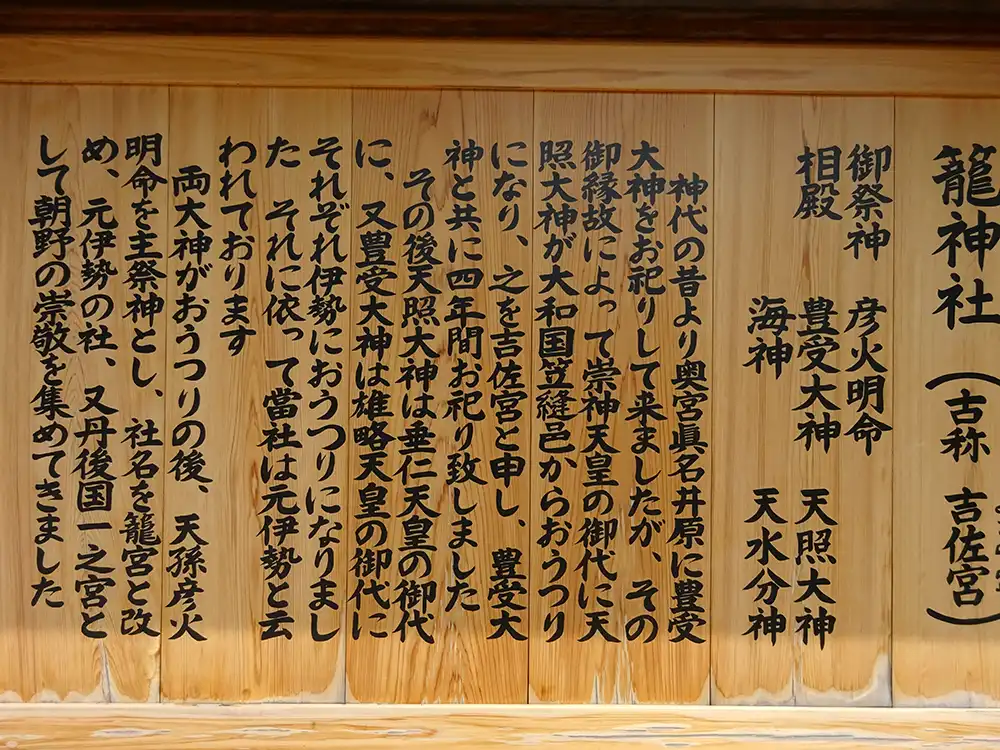

しかし世の中には上の図にはない「元伊勢」が結構あったりする。例えば、京都府宮津市の丹後国一の宮「籠神社(このじんじゃ)」は、社号標にデカデカと「元伊勢大神宮」と刻んでいる。

籠神社の由緒書によれば、もともと当地でトヨウケを祀っていたところ、崇神天皇の時代にアマテラスが当地に遷座してきたので、4年の間お祀りしたという。言うまでもなく、日本書紀にも伊勢神宮の公文書にも、そんなことは書いてない。

んじゃどこにその根拠があるのかといえば、それが古事記に「登由宇気神」の件を”書き足した”という疑惑のある、鎌倉時代の外宮の禰宜、度会行忠(1236〜1305)が著した「神道五部書」の一つ、『倭姫命世記』だ。

三十九年[壬戌]、但波の吉佐宮に遷幸し、四年間奉斎。ここから更に倭国へ求める。この年に豊宇介神が天降って御饗を奉る。

『倭姫命世記』によると、アマテラスは「但波(丹後)」のあとは、紀伊や吉備にまで還幸したという。奥書には奈良時代の神宮の神職による署名があるそうだが、いうまでもなく、これは「偽書」だ。

宗教学者の斎藤英喜さんによれば、律令制度が崩れた中世に、伊勢神宮も自らの荘園(御厨・御園)の確保に奔走したそうだが、そんな時、トヨウケがアマテラスの食事係というのでは信仰が集まらない。

それで外宮の神職はトヨウケのランクアップを狙って、外宮を「豊受皇太神宮」と改称した。すると当然、内宮からクレームが入る。

そこへ外宮の禰宜のトップ、度会行忠が持ち出してきて、外宮が古来から「豊受皇太神宮」であったことの証拠として提示したのが(自分で書いた)「神道五部書」だったんだそうだ。

つまりは、丹後が「元伊勢」だというのは、この鎌倉時代の「偽書」に基づく話で、まぁそういう「信仰」は尊重するとしても、それは「歴史」ではない。

しかも斎藤さんによれば、「神道五部書」ではトヨウケを始元の神「天之御中主神」および「国常立尊」と同一神だといい、「大元神」とも呼んでるんだそうだ。むろん、皇祖神アマテラスより格上の存在だ。

そういう素っ頓狂な主張の一部として、丹後が元伊勢だとされている点は、十分に留意すべきなんじゃないかとぼくは思う。

丹後の天女「トヨウカノメ」の伝説

というわけで、丹後のアマテラスは作り話だとしても、丹後のトヨウケの方は804年の公文書『止由気宮儀式帳』が出典なわけで、こちらは鎌倉時代のでっち上げではない。

それで注目されたのが、日本書紀と同時期に編纂された『丹後国風土記』の逸文に出てくる「豊宇加能売(とようかのめ)」という天女の伝説だ。

それによると、丹後の泉に舞い降りた8人の天女のうちの一人が、悪い老夫婦に衣装を隠されて、天上に戻れなくなってしまった。仕方なく老夫婦と暮らす天女だったが、天女が醸造した酒が売れに売れて、老夫婦に莫大な富をもたらした。豊かになった老夫婦は邪魔になった天女を追い出し、地上を彷徨った天女がみつけた安住の地が、いまの竹野郡の「奈具社」だ———という説話だ。

酒を醸すには良い米と水が必要なので、そこから丹後のトヨウカノメは「豊穣の神」として信仰されたらしい。

丹後国風土記に記している。丹後の国、丹波の郡。郡の役所の西北の隅の方に比治の里がある。この里の比治の山の頂に泉がある。その泉の名を真奈井という。今は沼に変わっている。

この泉に天女が八人舞い降りて来て水浴びをしていた。(中略)この天女は、すなわち竹野の郡の奈具の社に鎮座していらっしゃる豊宇加能売の命である。

(『風土記・下』角川ソフィア文庫)

籠神社にはトヨウケを祀る奥宮の「真名井神社 」があって、神社ではここが『止由気宮儀式帳』がいう「丹波国の比治の真奈井」だと主張しているようだ。

ただ、それでハイそうですかと納得はできないのが、丹後国風土記の逸文(出典は『古事記裏書』)には「比治の真奈井」は「丹波郡」と書いてあるのに、籠神社は「与謝郡」にあるという点だ。

それじゃ「比治の真奈井」はどこなのかと延喜式神名帳を見てみれば、丹波郡には「比沼麻奈為(ひぬまない)神社」なんて名前の式内社がある。

しかも、延喜式でも「吉田家本」や「中院家本」なんかだと、「比沼」は「比治」と記されているそうで、そっちを取ればモロに風土記の記述と一致してしまうというわけだ。

(『日本神々 神社と聖地 7山陰』1985年)

これ、ごく常識的に考えれば、丹後国風土記が、そして『止由気宮儀式帳』がいう「丹波国の比治の真奈井」は、比沼麻奈為神社になるんじゃないだろうか。

ただ、それはそうとしても、なぜトヨウケが伊勢から遠く離れた但波(丹後)の神なのかは、依然として全くの謎のままだ。

「国造本紀」によれば、「丹波国造」は「尾張国造」とは同族とのことだが、「伊勢国造」で外宮の世襲禰宜である度会氏とは、特に縁故はなさそうだ。

トヨウケは伊勢の穀物神か

あ、もちろん歴史学者は『止由気宮儀式帳』の記述とは別のところで、確認できるFACTを基に、外宮の祭神の正体に迫っているようだ。

例えば、伊勢神宮では「外宮先祭」の慣例があるが、トヨウケを丹後から来た食事係だとみたら、アマテラスより先に祭られる理由がわからない。

それで歴史学者の岡田精司さんは、「外宮が本来の土地神」だから、先に祭られるといわれる。つまり”外宮の神”はアマテラスより前から伊勢にいたということで、『止由気宮儀式帳』とは順番が逆になる(ただしその神はトヨウケではない)。

また、外宮先祭の一方で、外宮が内宮に神饌の奉仕をするのは(トヨウケが食事係だからじゃなくて)、内宮に対して「外宮の神が服従の誓約」を示している姿だといわれる。この場合の”外宮の神”は、もともと度会氏がこの地で祀っていた「本来の土地神」のことだ。

歴史学者の和田萃さんによると、外宮のある山田の地は、大和国の「広瀬大社」の鎮座地に似て、かつては河川が「非常に分流が激しくて」「乱流地帯」だったそうだ。

んでそういう場所には往々にして「穀物神」が祀られる傾向があって、広瀬大社でも「若宇加能売命」というトヨウケやウカノミタマと同一視される穀物神を祀っている。

伊勢のトヨウケも元は、そんな名もなき穀物神だったんじゃないかという話。

不敬な外宮の「高倉山古墳」

数ある外宮の謎の中でも、個人的には最大級の謎に思えるのが、外宮を見下ろす「高倉山古墳」の存在だ。

804年の『止由気宮儀式帳』では、外宮の創建は第21代雄略天皇(在位457−480)の時代だというが、地元の考古学者・穂積裕昌さんによると、内宮と違って外宮では「5世紀代にさかのぼる遺物の出土は知られておらず」、要は祭祀場ではなかったってことらしい。

(『伊勢神宮の考古学』2013年)

それが6世紀末から7世紀初頭に、突如として現在の外宮の神域にある「高倉山」の頂上に、ハイグレードな古墳がつくられた。

すでにバカでかい前方後円墳の時代は終わっているので、外見は40mほどの円墳に過ぎないが、横穴式石室の全長は18.5mと、あの蘇我馬子の墓と言われる「石舞台古墳」の18.7mに肉薄する規模だという。

んで問題はこの「高倉山古墳」が、トヨウケを祀る豊受大神宮を見下ろす立地に造営されたことだ。これは皇祖神の食事係に対して、あまりにも「不敬」なことだ。

それで岡田精司さんなどは、このことは逆に高倉山古墳が築造された西暦600年前後には、まだそこに「外宮」が存在していなかった証拠だとお考えだ(『神社の古代史』)。

考古学者の穂積さんは、高倉山古墳の被葬者を「南伊勢全体から推戴された」人物で、その「墓所の北面にこれを祀る宗廟」として、外宮の原型が創建された可能性を指摘されている。むろん、その時点での「外宮」の祭神は、高倉山古墳に眠る度会氏の先代の当主ってことになるんだろう。

実際、現在でも外宮の神域では、正宮の北(背後)に鎮座する「度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ)」で、度会氏の祖で初代「伊勢国造」の「天日別命」の子を祀っているし、ちょっと離れたJR参宮線の「山田上口駅」近辺では、度会氏の遠祖「大若子命」を祀る「大間国生神社」とか、大若子命が使った剣の霊を祀る「草奈伎神社」なんてのもある。

外宮を中心に、まるで街全体が度会氏の神域かのようだ。

あと外宮で面白いのは、「伊勢国風土記」の逸文が伝える伊勢の先住者「大国玉」を、外宮の神域内でも祀っていること。ただし、その摂社「度会大国玉比賣神社」は外宮の参道とはつながっていなくて、いったん神域から市街に出てからでないと、辿り着けなくなっている。

ぼくも参詣する気マンマンでいたものの、駐車場はないし、歩くと結構遠いし、旅仲間は赤福食わせろとウルサイしで、諦めてしまった過去がある。祀ってはいるが、お参りはさせない———そんな印象を受けたもんだった。

ところで文献から成立年代を探した時、内宮の場合は『続日本紀』の文武天皇2年(698年)にある「多気大神宮を度合郡に遷した」が該当する、という識者は多い。

んじゃ外宮はというと、これも『続日本紀』で和銅4年(711年)の「伊勢国の人、磯部の祖父・高志の二人に渡相神主の姓(かばね)を賜った」がヒットするようだ。

711年前後に外宮が今のスタイルに落ち着いたのだとしたら、日本書紀にトヨウケが出てこない理由も何となく理解できるような気もする。

トヨウケと大宮売神社

ここからは余談。

それにしても、仮に天女「トヨウカノメ」がモデルだとしても、トヨウケはなぜ度会氏とは縁もゆかりも無い但波(丹後)の神とされたんだろうか。それを自分なりにアレコレ考えていた時、ふと思い出したのが、実際にアマテラスの近くで奉仕したという女神の存在だ。

古代の祭祀氏族、忌部氏の斎部広成が807年に編纂したという『古語拾遺』によれば、天石窟から引き出されたアマテラスは、忌部氏の祖神・フトダマの娘である「大宮売(オオミヤノメ)神」の奉仕を受けたという。

この「オオミヤノメ神」を祀る名神大社「大宮売神社」が鎮座するのが丹後国の丹波郡で、トヨウカノメを祀る「比沼麻奈為神社」とは同じ郡のなかにあるというわけだ。

もしかしたら度会氏は、このアマテラスに極めて近い存在であるオオミヤノメこそ、外宮の祭神にはふさわしいと思ったのかも知れない。

ただそれがチト難しいのは、オオミヤノメは律令時代、岡田精司さんが「宮廷の神棚」といわれる、天皇を守護する「八神殿(宮中八神)」の一柱だったからだ。

カミムスヒ(神産日)神

タカミムスヒ(高御産日)神

タマツメムスヒ(玉積産日)神

イクムスヒ(生産日)神

タルムスヒ(足産日)神

オオミヤノメ (大宮女)神

ミケツ(御食津)神

コトシロヌシ(事代主)神

岡田さんによれば、オオミヤノメは「宮殿を人格化した名称の女神」といわれるが、「天皇の側近につかえる内侍(女官)の神格化」という説もあるという。

つまりオオミヤノメはとっくに天皇に仕える神として宮中に鎮座してしまっていて、今から外宮に招くなんて不可能だった。それで度会氏が目をつけたのが、オオミヤノメと同じ丹後国の丹波郡で祀られていて、なんとなくイメージの重なるトヨウカノメだった———。

なーんて考えてみたが、今のところ単なる空想ですな。

垂仁天皇(7)につづく