伊勢遺跡の謎の「祭殿」群

記紀の記述を綜合すると、第9代開化天皇は日本海航路の確保を目指して、丹後を拠点とする旦波大県主「由碁理(ゆごり)」と手を結び、その娘「竹野媛」を妃に娶ったようだ。

だが、ろくな道路もない時代のこと、大和から日本海に出ようとすれば、今の木津川ー宇治川ー瀬田川とさかのぼり、近江の琵琶湖を北上する水路が有効だと思われるが、開化天皇の時代の「近江」にはどんな政治状況があったんだろうか。

考古学者の武末純一さんによれば、弥生時代の「近江盆地」では「国邑が次々と場所を変えて移動する特色」があるのだという(『弥生の村』2002)。

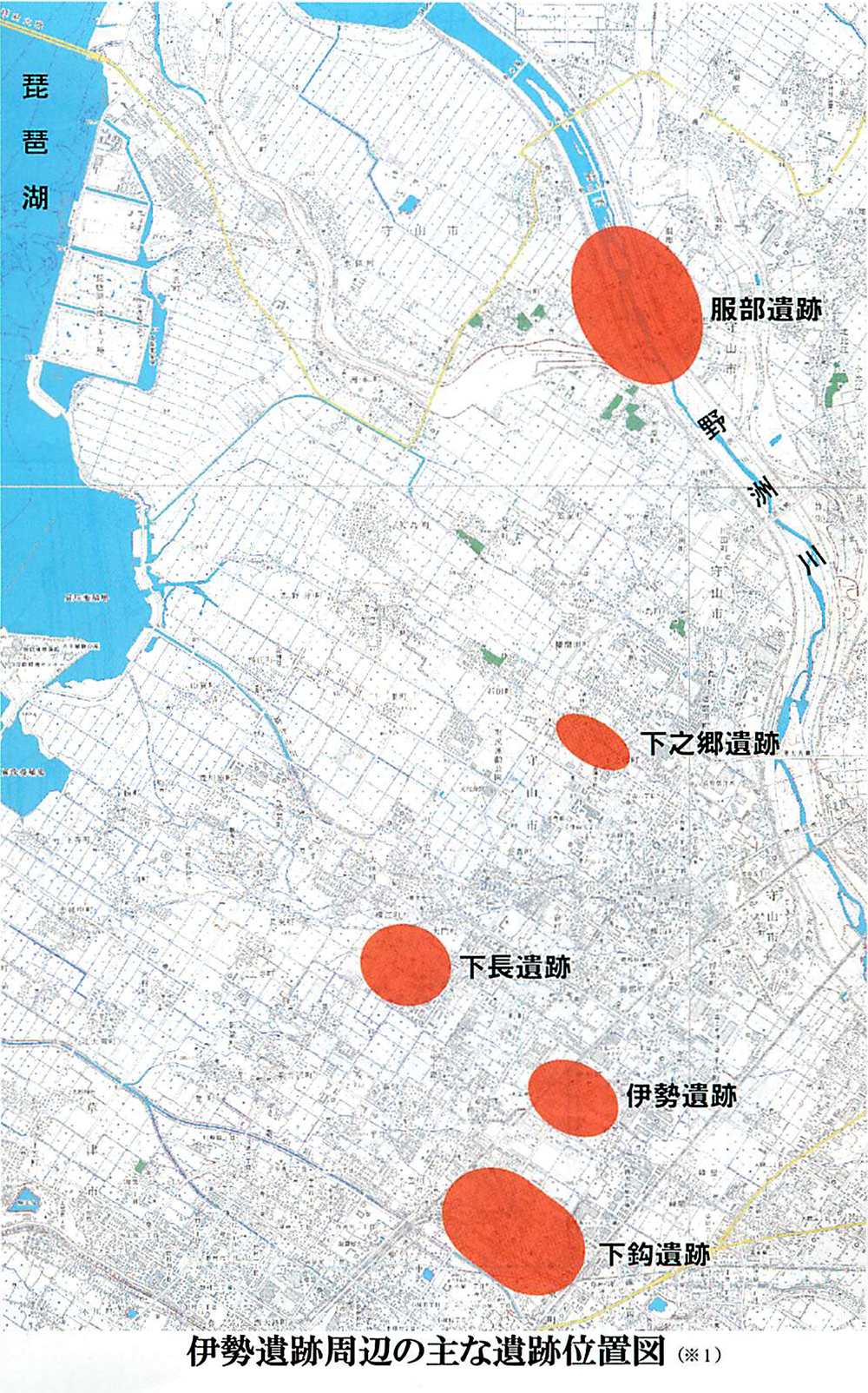

まず繁栄したのが、弥生中期に広大な水田を営んだ「服部遺跡」で、こちらは何度も野洲川の洪水で埋まっては、再建を繰り返したのだという。

中期後半(BC100−AD50頃)になると、25haもの面積を囲む巨大な水濠を築いた「下之郷遺跡」が繁栄するが、中期末にはその東の「播磨田東遺跡」さらに「二ノ畦・横枕遺跡」へと国邑が移動する。

後期に入ると「酒寺遺跡」に環濠が掘られ、その後、後期後半から古墳時代にかけては「伊勢遺跡」「下釣遺跡」「下長遺跡」と中心地が移っていったそうだ。

んでそんな「国邑」のうち、何と言っても有名なのが、守山市の「伊勢遺跡」だ。

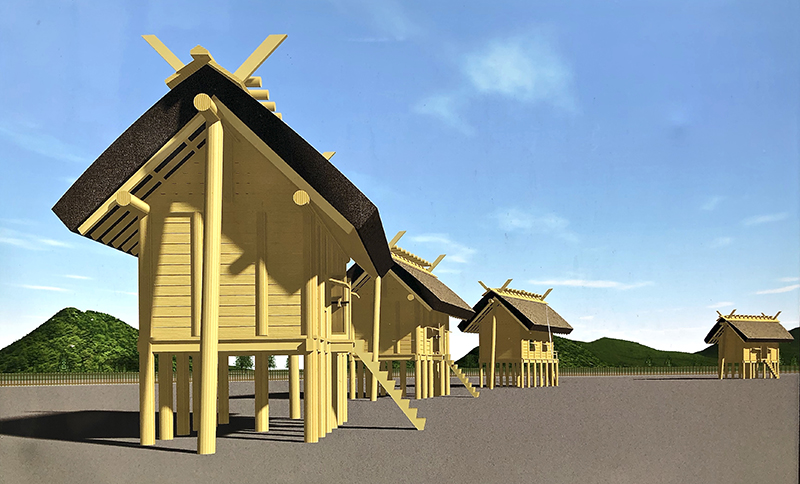

上のCGは、2022年夏に現地を訪問したときに撮った案内板に描かれていたもの。「同規模・同形式」の「独立棟持柱つき大型建物」が並んで見えるが、直径220mの円周上に、今のところ「6棟」が見つかってるそうだ。

その円の中央には、「方形区画」のなかにL字状に4棟の建物が配置されていて、地元では「政治や祭祀を執り行う特別な場所」だと考えられているそうだ。

伊勢遺跡には、他にも一辺13.6m(185㎡)という超大型の竪穴建物や、一辺9mの「総柱建物」(楼観か?)などもみつかっていて、復元すれば佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」に負けない弥生ムラができあがるという話だ。

詳しくは、守山市のPDF『国史跡 伊勢遺跡 – 発掘された弥生の王国 – 』を

ただ不思議なことに、30haもある伊勢遺跡の内部には、多くの人間が生活していたという痕跡がなく、墳墓などもみつからないのだという。

でそうなると当然、同規模・同形式で円周上に中央向きで並べられた、6棟の大型建物の用途は何なんだ??という疑問が湧いてくる。

人が生活してないんだから「倉庫」ってことはないだろう。それで地元では、これらの建物は「祭殿」なんじゃないかと考えられているようだ。

【参考】弥生近江の大型建物(NPO法人 守山弥生遺跡研究会)

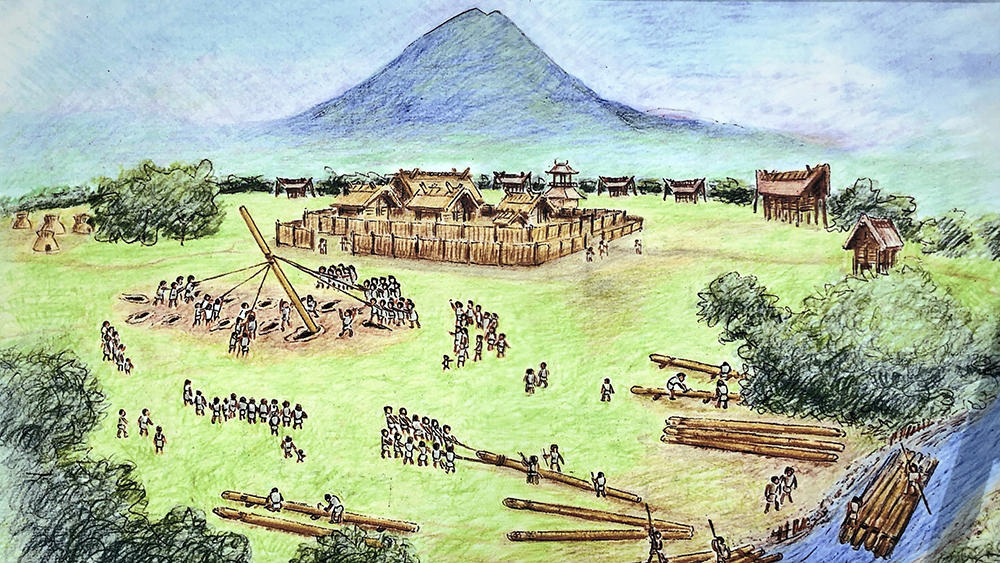

上のイラストも現地の案内板を撮ったもので、おそらくは地元の研究者が共有している伊勢遺跡ムラのイメージが描かれたものだと思われる。ムラの真ん中が「方形区画」で、その向こう側にグルっと並ぶのが「祭殿」だ。

イラストの中では、今まさに「遺構配置図」の「SB-4」が建てられているように見えるが、それにしても「祭殿」って、こんなに何棟も必要なもんなんだろうか。

もちろん、弥生人の思考を現代人の価値観で推し量るのは間違っているにしても、ムラの中央には「政治や祭祀を執り行う特別な場」があるわけで、円周上の「祭殿」は、中央の「祭殿」とは別の何かになるはずだ。

それで地元には、円周上の同規模・同形式の「祭殿」は、伊勢遺跡ムラの中心にいる「王」のもとに集った各部族が、それぞれに一棟ずつ建てたもの———という説があるようだ。発掘を進めていけば、最終的には部族の数だけ「祭殿」も出てくるのだろうと。

つまり「伊勢遺跡」とは、伊勢遺跡ムラの「王」を盟主とする部族集団がそれぞれの神を持ち寄った、みんなの宗教施設だったんじゃないかということか。

ヒコイマスの一族

だが伊勢遺跡が繁栄したのはAD100ー200年頃で、そんな時代の近江に多くの部族を束ねた盟主的な「王」なんて、果たして存在したもんなんだろうか。

実は記紀をみると、該当する人物が一人いる。第9代開化天皇の第三皇子「彦坐王(日子坐王)」だ。

長浜浩明さんの計算では、開化天皇の在位はAD177−207年頃で、即位したのは26歳頃になるので、その息子、ヒコイマスは確かに伊勢遺跡の時代を生きていた。

この彦坐王が「ただ者」ではないのは、古事記に妻・子・孫までの系譜が載せられていること。それは本来、天皇だけに限られたことで、その例外があの日本武尊(ヤマトタケル)と、我らが彦坐王(ヒコイマス)の二人だ。

ヤマトタケルについては、実はこの一点をもって元々の身分は「天皇」だったと論じてる学者(吉井厳)もいるぐらいで、ならば彦坐王だって「天皇」ではないにしても、それに準じた人物だと、古事記が考えていた可能性は十分にある。

(『古事記を読みなおす』三浦佑之/2010年)

【関連記事】ヤマトタケルは成務天皇か

また、彦坐王を祖だとする「国造」も多い。

古事記と先代旧事本紀の記述をまとめてみると、東から山梨県「甲斐国造」、岐阜県「本巣国造」と「三野前(みのさき)国造」、滋賀県「淡海国造」、兵庫県「但遅麻(たじま)国造」、鳥取県「稲葉国造」が、彦坐王の子孫だという。

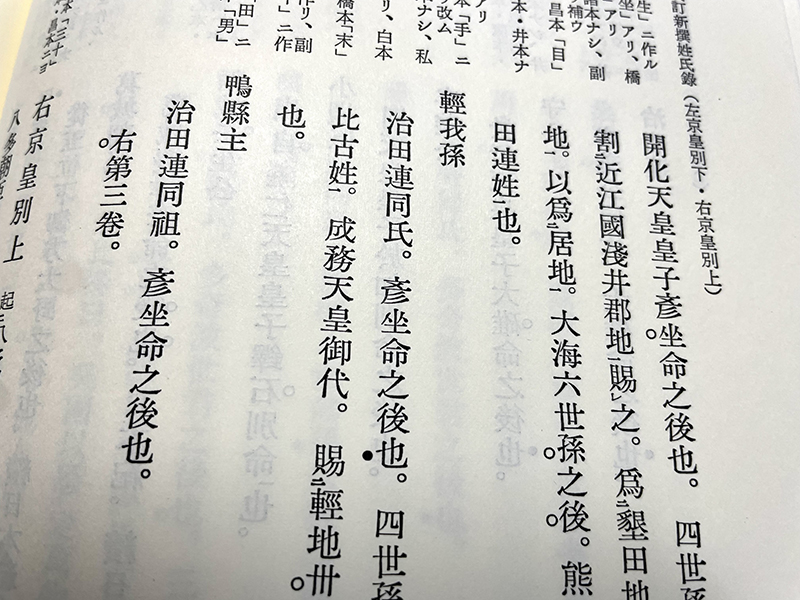

さらには平安時代の氏族台帳『新撰姓氏録』でも、彦坐王を祖だとする氏族が16氏も載っている。

・・・この人、ただの「開化天皇の皇子」なんかじゃないだろう。

日本書紀によれば、彦坐王の母は「和珥(わに)氏」の祖「姥津(ははつ)命」の娘だというが、この「和珥氏」というのがまた広範囲に分布した一族で、その中核は大和の「春日」(奈良市)だというものの、同族が「山城国愛宕郡」「山城国久世郡」「近江国滋賀郡」「近江国坂田郡」「近江国高島郡」「丹波国多紀郡」さらには尾張や伊勢にまで広がっていて、ダメ押しで「近淡海国造」も和珥氏なのだという。

で、そう聞いて気がつくのが、近江・山城といった和珥氏の勢力圏の周りに、彦坐王の子孫の分布があること。和珥氏は彦坐王の母の実家というだけではなく、実は彦坐王の出身母体なんじゃないか。

この点はプロも同じ感想を持つようで、歴史学者の水谷千秋さんも「おそらく本来の和邇氏が持ち伝えてきたのは日子坐王を祖とする後裔系譜」だろうと書かれている。

(『日本の古代豪族100』水谷千秋/2022年)

どうやら彦坐王は、近江・山城に勢力をもつ(のちの)和珥氏のトップだった可能性がある。

そこからさらに、一族が発展していく様子がわかるのが次の系譜で、彦坐王は和珥氏である「母」の妹と結婚するが、その子孫に「息長(おきなが)宿禰王」がいる。言うまでもないが「神功皇后」のお父上で、米原市に勢力を張った「息長氏」の祖だ。

神功皇后は、近江の「高穴穂宮」に暮らしていた仲哀天皇と知り合って結婚し、ふたりの間に応神天皇が生まれることになるが、おそらくは和珥氏や息長氏ら、近江勢力の猛プッシュがあったのだろう。

「親子の盃」か「五分の盃」か

というかんじで、彦坐王はどうやら開化天皇の「皇子」なんかではなく、近江・山城の和珥氏の総帥、もうひとりの「天皇」、最低でも「近江王」だった可能性はありそうだ。

その「近江王」が開化天皇の「子」だというのは、要は、現代のヤクザが盃を交わして擬似的な親子関係を結ぶときの「子」、と同じ意味だとぼくは思う。

あの時代は漢帝国の高祖「劉邦」がヤクザ出身だし、「三国志演義」の劉備・関羽・張飛も擬似的な「兄弟」関係を結んだヤクザ者くさい人たちだ。今でこそ天皇陛下は神聖な存在だが、開化天皇の頃は「シマ」の拡大を目指す、ヤクザの大親分みたいなイメージだった可能性はあると思う。

ところで「大和組」親分の開化天皇と、「近江組」親分の彦坐王が、果たして「親子盃」を交わしたのか、それとも本来は「五分の盃」だったのに歴史を書き換えられてしまったかは、分からない(仮定の話だしw)。

ただ、そういった疑似的な家族関係を広げていくことで、皇室が畿内一帯に勢力を伸ばしていったとした場合、相手方がそれに応じた理由は何なんだろう。

考えられるのは、開化天皇の時代に激化していった「後漢」の動乱だろう。開化天皇の在位はAD177-207年頃とのことだが、大陸で「黄巾の乱」が起きたのはAD184年、曹操が後漢を再興したのがAD209年と、丸かぶりだ。

丹後の由碁理なんかは朝鮮半島と深い付き合いがあったようだし、いつ終わるとも知れない大陸の殺し合いには、まじでビビっていたんじゃないだろうか。

小さくバラバラな集団のままでは、万が一のときに愛する者たちを守れそうもない。今は部族ごとの宗教や習俗の垣根を超えて、集団的自衛権にもとづく安全保障体制を広く構築していくんときなんじゃないのか———なんて考えていたかも知れない。

開化天皇の次の崇神天皇の時代からは、ソナカシチやら都怒我阿羅斯等やらアメノヒボコやら、朝鮮半島から「王子」と称する人物が天皇を頼って渡ってくる。朝鮮諸国も王子の一人を日本に逃がすことで、万が一の王統全滅を回避しようとしたのかも知れない。

神郷亀塚古墳か、ホケノ山古墳か

さて、そんなかんじで近江・山城勢力をまとめあげ、開化天皇の「子」になることで大和・河内勢力との大連合を実現させた彦坐王———そのお墓はどこなんだろうか。

第一に候補にあがるのは、東近江市の「神郷亀塚古墳」か。全長36.5mの前方後「方」墳で、出土した土器から弥生時代末(3世紀前半)の築造だと考えられているようだ。

そういえば滋賀県では、近江の弥生遺跡を「邪馬台国」に関連付けたい意向があるようで、神郷亀塚古墳もその文脈の中で語られることがあるようだ。邪馬台国の前方後「円」墳に対して、近江の前方後「方」墳はライバル「狗奴国」の墳形であるぞ!みたいに。

ただいかんせん、当の魏志倭人伝には「倭人の葬式に棺はあるが、槨(外箱)はない=其死、有棺無槨」とあるのに、残念ながら神郷亀塚古墳からは二基の「木槨」が出土している。どうやら近江は、中国人が「倭国」と呼んだ地域には、含まれていない可能性がありそうだ。

ちなみに、首長墓に「槨」がないのは北部九州の墓制らしく、一方、吉備・出雲・讃岐の弥生王墓からは「槨」がみつかっているようだ。

それにしても、偉大な「近江王」のお墓にしては、36.5mの神郷亀塚古墳じゃ小さすぎないか———という声に応えるなら、いっそ彦坐王はヤマト連合の副天皇?として、首都「纒向」にて盛大に葬られたというアイデアはどうだろう。

お墓の候補には、円墳に短小の方墳をくっつけた「纒向型前方後円墳」なるスタイルで、墳丘長は一気に80mで、当時の畿内では貴重だった「銅鏡」や「鉄鏃」「大刀」などの豪華副葬品が納められている「ホケノ山古墳」なんてどうだろう。

これなら彦坐王も、きっと気に入ってくれるに違いない。

・・・ただ、奈良県によるとホケノ山古墳の築造年代は3世紀中頃とのことで、被葬者になるには彦坐王にかなりの長生きしてをいただく必要がある。が、これはまぁ、ひとつの候補としての話ということで。

なお、ホケノ山古墳からも「石囲い木槨」が出土しているので、これが本当に3世紀中頃の築造だとしたら、纒向もまた、中国人がみた「倭」には含まれないことになるんだろうか。

崇神天皇(1)につづく