『魏略』と『魏志』の倭

前回の記事では、長年に渡って邪馬台国=大和説の立場から多くの論文を発表してきた歴史学者・門脇禎二さんが、人生の最晩年になって、病床の中で九州説に転じた件について紹介してみた。

門脇さんを九州説に転向させたきっかけは色々とあったようだが、ダメ押しになったのが同じくプロの歴史学者である平野邦雄さんの『邪馬台国の原像』(2002年)だったという。

平野さんの九州説は様々な角度から検討されたものだが、なかでも門脇さんが特別に取り上げているのが、中国史書の「倭」に関する地理論で、そこでは「南北の軸線」の倭と「東西の軸線」の倭の存在が、シンプルかつ明快に論じられている。

まずは、ぼくが5分で作った大雑把な図を。

さて「倭」の地理に言及した一番古い文献は、265年もしくは270年代に成立したとされる『魏略』で、285年に成立した『三国志』魏志倭人伝の元ネタとされる史書だ(現存するのは逸文)。

そこでは「倭」は帯方郡の東南海にあり、「倭」から海を渡ると「倭種」の国があると書かれている。つまり「倭」は二つある。

倭在帯方東南大海中、依山島為国。度海千里、復有国、皆倭種。

(倭は帯方の東南大海中にあり、山島によって国をなす。海を渡る千里、また国あり、皆倭種なり)

(『魏志倭人伝 他三篇』岩波文庫)

『魏略』では冒頭から「倭」が二分され、本文ではこのうち前者を扱うとはじめに明示されている。

一方、『魏略』を参照した魏志倭人伝では、まず「帯方の東南海中にある倭」を延々と説明したあと、東の海の向こうに別の「倭」があるという順番で書かれている。

女王国東渡海千餘里、復有国、皆倭種。

(女王国の東、海を渡ること千余里、また国があり、みな倭種である)

具体的には、狗邪韓国が倭の「北岸」で、ここが倭の起点。

以後、末羅国から伊都国へは「東南(500里)」、伊都国から奴国へは「東南(100里)」、奴国から不弥国へは「東(100里)」、不弥国から投馬国へは「南」、投馬国から邪馬台国へは「南」、邪馬台国から狗奴国へは「南」。

おまけで伊都国は女王国の「北」。

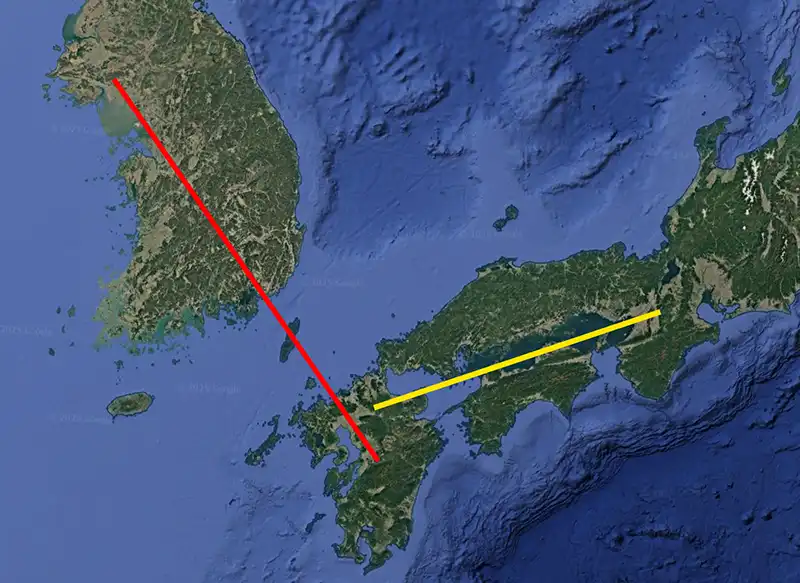

この「南北の軸線」に並ぶのが一つめの「倭」で、図の赤いライン。狗邪韓国がいちばん「北」で、狗奴国がいちばん「南」と、単純明快だ。

そして、女王国から「東」に海を渡って1000余里にある「倭種」のクニグニが、もう一つの「倭」で黄色いライン。

ただし魏の使者は、女王国の「北」については戸数や道里を把握しているが、それ以外は「遠くへだたり、詳しく知ることができない」、つまりは伝聞らしいので、黄色ラインの「倭」の内容については、あまり信用しないほうがいいのかも知れない。

話をややこしくする『後漢書』の「倭」

ところが、この3世紀に書かれた『魏略』『三国志』の明快な地理観を書き換えてしまって、話をややこしくしているのが『後漢書』だ。

『後漢書』というから『三国志』魏志より古いのかと思いきや、この史書は5世紀前半の「宋」の時代に編纂されたものだという。その頃の日本は「倭の五王」の時代に当たるわけで、平野さんは『後漢書』は「五世紀の倭との外交関係を反映させた」ものと書かれている。

『後漢書』が魏志倭人伝を改変した点としては、まず倭人伝では「北岸」だった狗邪韓国を、倭の「西北界」にしたこと。「九州を基準にした方位を、本州からの方位にかえた」ってことだ。

そして、倭人伝では女王国の「南」だった狗奴国が「東」に移されて、「皆、倭種であるが女王には属さない」とされた。このとき『後漢書』では、狗邪韓国から女王国までのルートが省略されているので、女王国がどこにあるのかは定かでない。

ただ『後漢書』では、倭人伝が「南北」においた倭国の軸線を「東西」に転換しているので、邪馬台国がヤマトの前身として、「倭の五王」の都である畿内にあるような印象を与える。

それで昭和の頃は、『後漢書』が女王国の「東」にあるという狗奴国を、東国の「毛野(群馬・栃木)」に比定する説の根拠にもなったんだそうだ。むろん「毛野」が、『宋書』「倭王武(雄略天皇)」の上表文に出てくる、「毛人」に似ているから。

「わが国は遠く辺地にあって、中国の藩屏となっている。昔からわが祖先は自らよろいかぶとを身に着け、山野をこえ川を渡って歩きまわり、落ち着くひまもなかった。

(宋書『倭国伝』講談社学術文庫)

東方では毛人の五十五ヵ国を征服し、西方では衆夷の六十六ヵ国を服属させ、海を渡っては北(※朝鮮)の九十五ヵ国を平定した。(以下略)

要するに『後漢書』が編纂された「宋」の時代には、倭国は畿内を中心に東西に広がっているという「倭の五王」の地理観が中国に持ち込まれていたわけで、中国側もそれにあわせて「倭」の地理を書き換えることになったのだろう———というのが平野さんのお考えだ。

倭人伝が「倭国乱」と記す2世紀後半の内戦を、『後漢書』が「倭国大乱」と書くのも、畿内を中心に置いた「東西の軸線」が、「倭の全体像の肥大化」につながったのではないか、とのことだ。

『隋書』による後漢書の訂正

平野さんによれば、後漢書が「女王国」を畿内に持っていったことによる、3世紀の「倭」の地理観の混乱を修正したのが、その200年後に編纂された『隋書』だという。

『隋書』には実際に「倭国」に渡って、隋の皇帝の国書を推古天皇に読み上げた使者、「裴世清」の通ったルートが載っている。

裴世清の一行は、対馬、壱岐のあとは「竹斯国(筑紫)」「秦王国(周防)」「十余国」を経て「海岸(難波津)」に着いたというが、その締めくくりに何故か「竹斯国から以東は、みな倭に附庸する」という一文が付け加えられている。

平野さんはその理由を、『隋書』は倭人伝が「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、みな倭種なり」と書いたことから、3世紀の魏の時代の「女王国」が「竹斯国」にあったことを理解していて、それで7世紀の「現代」では3世紀には「倭種」とされた地域も、今では畿内ヤマト政権に支配される「倭国」の一部になっている、ということを強調したのだろう、とお考えだ。

つまり『隋書』は後漢書の地理観を否定し、訂正したってことだ。

3世紀の「倭」と「韓」

話は変わるが、明治時代(1910年頃)に邪馬台国=九州説を主張して、畿内説の内藤湖南と激しくバトルした白鳥庫吉と橋本増吉は、3世紀の朝鮮諸国がまだ小国分立の状態だった段階で、なぜ魏から等しく「東夷」と蔑まれた「倭国」だけが畿内の邪馬台国による国家統合をなし得たのか、「倭国」だって朝鮮諸国と同じように、313年の帯方・楽浪の滅亡から国家形成が始まったんじゃないのか———という疑問を呈したんだそうだ。

平野さんも『三国史記』新羅本紀にのる「浦上(ほじょう)八国」が”連合”を組んで加羅を攻めた記事や、沿岸地域が内陸の農業国に統合されていく類似点などから、朝鮮も倭国も、3世紀の政治過程には共通性があると論じられている。

ただし”諸国連合”が可能なのは「比較的勢力の均衡した諸小国間」においてであり、卑弥呼の共立のような”合議制”が成立するのは、「一定の政治的領域内」でのこと。

果たして畿内にあるという邪馬台国が、伊都国や奴国といった500km以上離れた北部九州の諸国と”連合を組んで”、”合議制をとる”なんてことが、可能だったんだろうか。

・・・で、ここから平野さんの議論は神武紀・綏靖紀などにあらわれる「県主(あがたぬし)」と全国の「県(あがた)」の分布から、邪馬台国が畿内ヤマトの前身であることを否定していくわけだが、正直あまりにも専門的すぎて、ぼくには代弁が難しい。

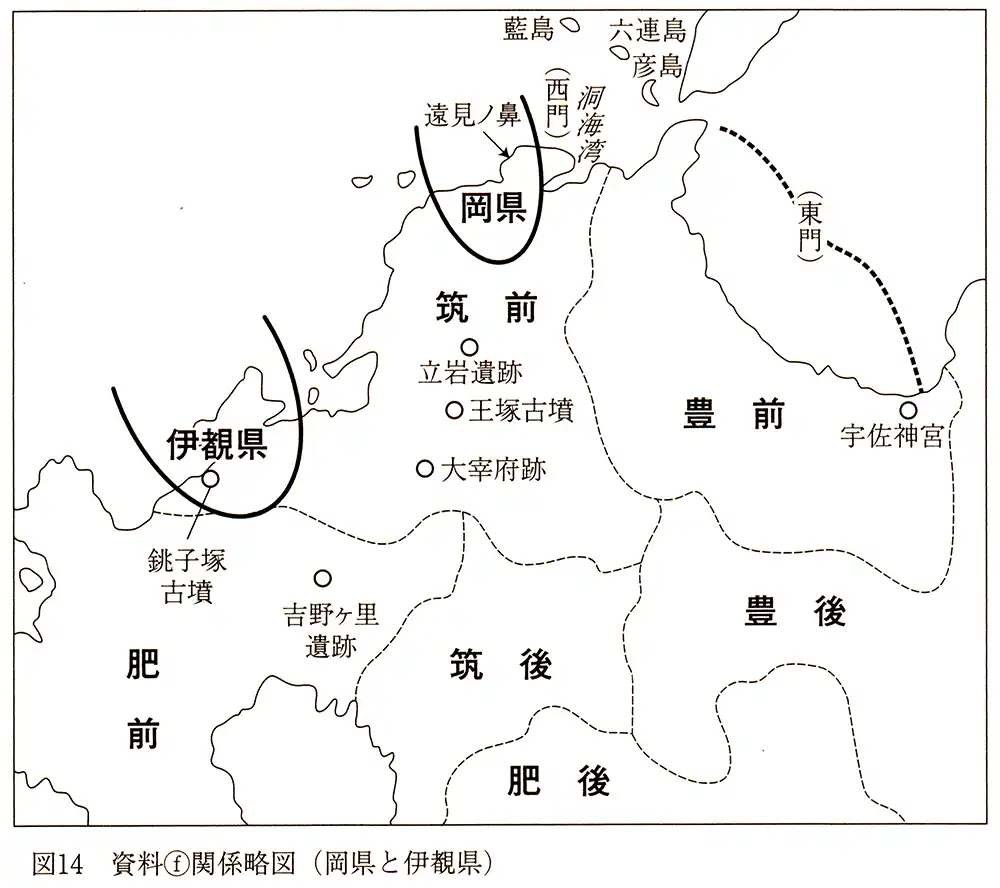

それで一点だけ、ぼくでも要約可能な件を紹介しておくと、日本書紀の仲哀紀にでてくる「岡」と「伊覩(いと)」の県主の任命は分かりやすいと思う。

日本書紀によると、仲哀天皇2年(長浜浩明さんの計算で351年頃)の3月、「熊襲」が背いて朝貢してこなかったので、天皇は紀伊から水軍を出して穴門の「豊浦津」に停泊し、9月には行宮(仮宮)を造営して逗留したという。

ところがどういうわけか、仲哀天皇は長門の行宮に留まること2年半に及び、ようやく筑紫に渡ったのは8年正月(354年頃)のことだった。するとそこに「岡県主の祖である熊鰐(わに)」がやってきて、服属の儀礼のあと天皇に「魚塩の地」を献上したという。

つづいて「伊覩県主の祖である五十迹手(いとて)」がやってきて、同じく服属儀礼を行っているところを見ると、どうやら仲哀天皇は北部九州との境界に陣取って、「熊鰐」や「五十迹手」と交渉を続けていたようだ。もちろん、ヤマトへの帰順、降伏の交渉だろう。

だが「岡」はともかく「伊覩(伊都)」は100年前から邪馬台国の”連合”の一員だったはずで、今さら服属の誓いをして、県主に任命される(=本領安堵される)必要なんてない。

だが、畿内ヤマト政権が邪馬台国とは継続性がなく、全くの無縁だというのなら、一から関係を構築していく必要があるわけだ。

倭奴国も倭国も倭面土も邪馬台もヤマトと読む

ところで『後漢書』が話をややこしくしているのは倭国の地理だけでなく、その呼称もそうらしい。

建武中元二年(光武帝、57)、倭の奴国が貢を奉じて朝賀した。使人はみずから大夫と称した。倭国の極南界である。光武帝は印綬を賜うた。

安帝の永初元年(107)、倭の国王帥升らが、生口百六十人を献じ、請見を願うた。

『後漢書』によれば、西暦57年に後漢に朝貢したのは「倭奴国」で、倭国の最南部にあり、光武帝から印綬(金印か)を下賜されたという。

つづいて107年に「倭国」の王・帥升(すいしょう)が上京して、皇帝に謁見を求めたという。

このうち前者は「倭の奴国(なこく)」と読んで、倭人伝の「奴国」の原型だとされ、後者はその後に成立した”諸国連合”の「倭国」の王だとするのが定説だ。

しかし平野さんによれば、『後漢書』のあとに編纂された中国の史書では、「倭奴国」と「倭国」は同じものを指しているのだという。

漢の光武帝のとき、使を遣わして入朝し、みずから大夫と称した。安帝のとき、また使を遣わして朝貢した、これを倭奴国という。(『隋書』)

倭国は・・・邪摩堆に居す、即ち魏志にいはゆる邪馬台なり(『北史』)

倭国は、古(いにしえ)の倭奴国である。(『旧唐書』倭国)

日本国は倭国の別種である。

(中略)

「日本は、古くは小国であったが、その後、倭国の地を併合した。(『旧唐書』日本)

そもそも倭人伝の「奴国」は福岡市にあった中小国で、中国皇帝から金印を授けられるような立場にはないし、「倭国之極南界」=最南部にも位置していない。志賀島で出土した金印の「漢委奴国王」を「漢の委の奴の国王」とわけて読むのは「漢制には見あたらぬ」。

———ということで、「倭奴国」の「奴」は倭に対する「蔑称」で、「倭奴」も「倭」もいずれも「やまと」と訓み、その都である「邪摩堆」も「邪馬台」も、やはり「やまと」と訓むというのが平野さんの説(「倭奴」の音読みは「ワド)」。

唐代の史書には「倭面土国王帥升」のように、倭国を「倭面土」と書くものが増えるそうだが、これも「面に入れ墨のある倭」という意味の蔑称で、訓みはやはり「やまと」だという(倭の面土とは読まない)。

以上をまとめると、「倭国」はいにしえの「倭奴国」で「倭面土国」とも書く。昔は「邪馬台」と書いた「邪摩堆」が都である———ってところだろうか。んで「」はすべて「やまと」と訓むと。

なお、金印を下賜された「倭奴国」=「倭国」だとすると、金印が出土した志賀島を含む地域の「極南界」に「邪馬台」があったことになるので、倭人伝の女王国は筑紫平野の最南部あたりにあったことになるか。

邪馬台国(4)につづく