物部十千根が出雲の神宝を検校する

日本書紀によれば、垂仁天皇はその26年(長浜浩明さんの計算で254年頃)、物部十千根に命じて出雲の「神宝」を検校させている。物部十千根はその「委細を奏上」して、出雲の神宝の管理者に任命されている。

物部十千根は、武渟川別(阿倍氏)・彦国葺(和珥氏)・大鹿島(中臣氏)・武日(大伴氏)と並んで「五大夫」をつとめた重臣中の重臣。神宝の献上や検校というのは、古代においては部族の独立を失い、ヤマトの勢力下に従属することを意味したそうだ。

このように古代では武力で平定するのと、呪禱で祈り倒そうという行為が一体であったとなれば、征服したら必ずそこの豪族の持っている神宝を取り上げることが重要になります。

(『神社の古代史』岡田精司/2011年)

(中略)

彼らの持っている守護神の象徴になるような大事なもの、そこに国魂がひそんでいるものと考えていた。それで降伏した豪族には必ず神宝を差し出させるのです。

んで、そうやって巻き上げられた各地の神宝が収められたのが、天理市の官幣大社「石上神宮」だという。ちなみに日本書紀の中で「神宮」と呼ばれるのは、伊勢、出雲、大神(おおみわ)と石上神宮だけのようだ。

物部十千根は、垂仁天皇87年(284年頃)に正式に石上神宮の管理者になり、以後「いまに至るまで」物部連の職務のひとつになったという。

なお、日本書紀はその件に続けて、丹波の山の獣「牟士那(むじな)」の腹から出てきた「八尺瓊の勾玉」が石上神宮に収められたことを記しているが、歴史学者の上田正昭氏によれば、それも丹波の神宝が貢上されたことを表しているのだという。

(『日本神話』1970年)

出雲と意宇(おう)

日本書紀で「出雲」が神宝を奪われたのは、これが二回目のこと。

一回目は(先帝の)崇神天皇60年(237年頃)のことで、やはり物部氏の「武諸隅(たけもろすみ)」なる人物が、筑紫に出かけて不在だった出雲王「出雲振根(ふるね)」に代わって、その「弟」たちから神宝を召し上げている。

帰国して「弟」たちの行動に怒ったフルネが「弟」を謀殺すると、事件を聞いたヤマトが介入。四道将軍の手で出雲振根は誅殺されている。

この「第一次・出雲神宝事件?」の話の肝(きも)は、振根の亡きあと、振根の「弟の子」とされた人物が、初代の「出雲国造」に任命されているという点だ。フツーに考えれば、これはヤマトからの恩賞だろう。

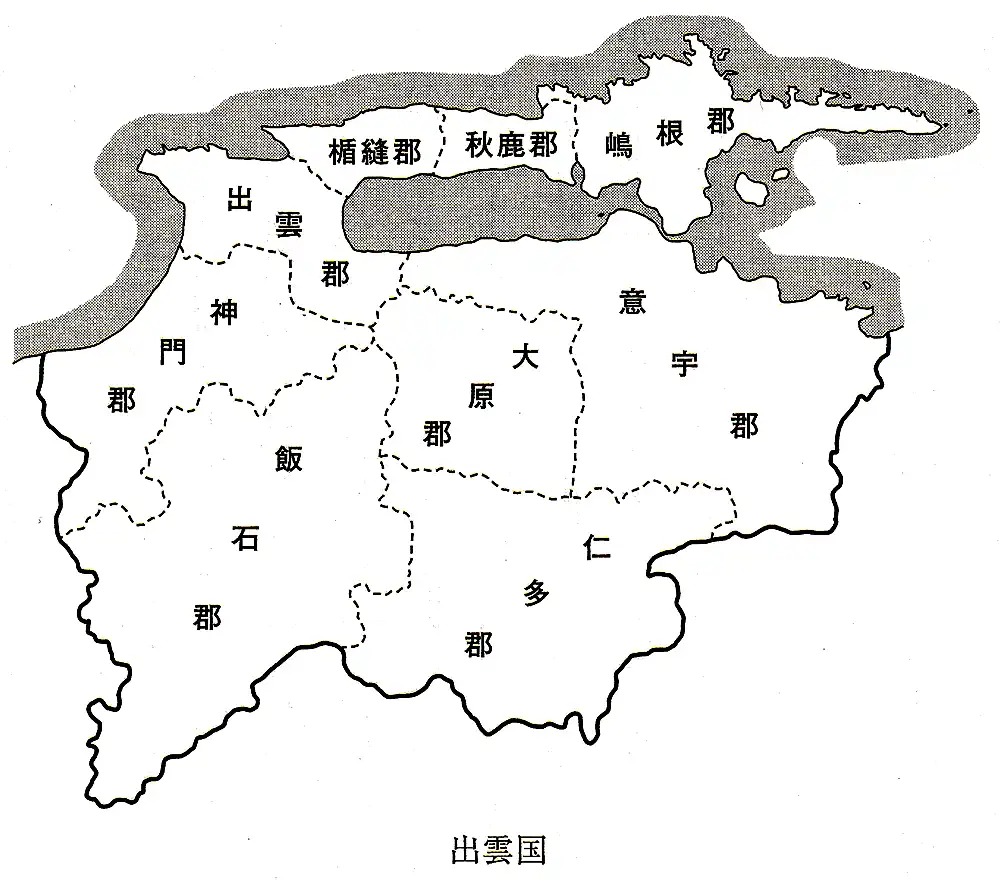

そしてその「弟たち」すなわち後の「出雲国造家」は、出雲国の出雲郡ではなく、現在の松江市/安来市の「意宇(おう)郡」を本拠としていた。むろん実の兄弟ではなくて、擬制的な「弟」だろう(『三国志演義』やヤクザ社会の”義兄弟”みたいな)。

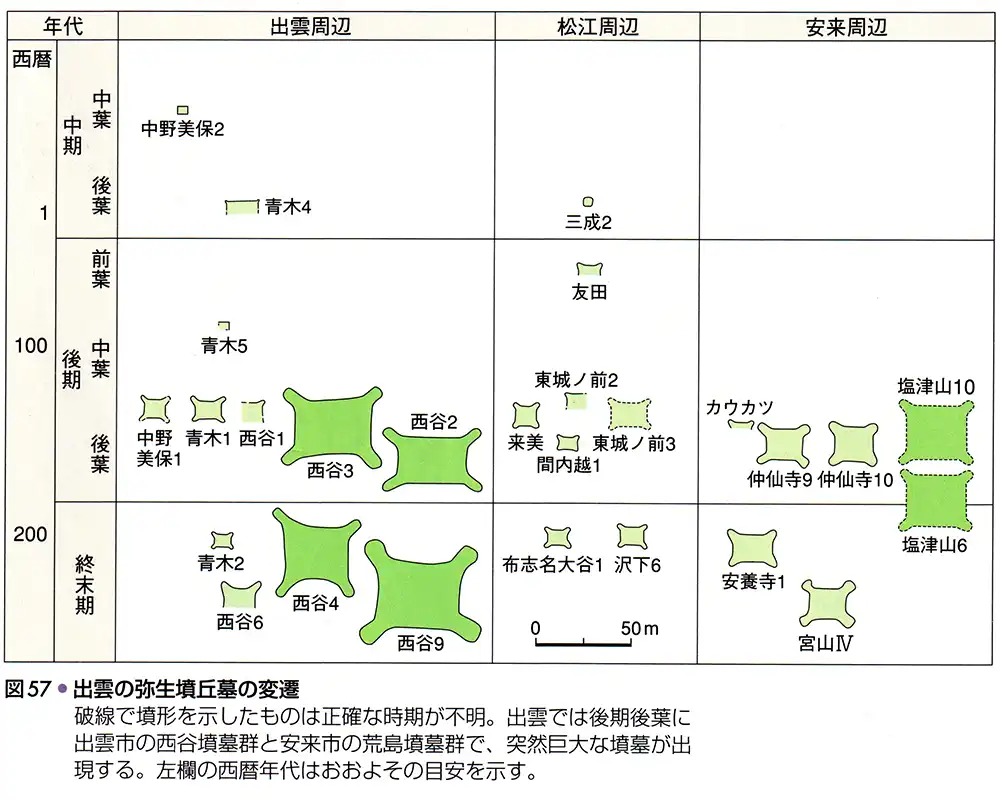

上の「図57」は弥生時代の出雲の首長墓の変遷をあらわしたもの。

崇神天皇の在位(207−241年頃)をふくむ「終末期」には、出雲国には「出雲周辺」と「安来周辺」の2つの勢力があって、前者が優勢だったことが見て取れる。

ところが237年頃に、出雲王の出雲振根がヤマトに誅殺されると、状況はガラッと変わってしまう。

見ての通りで、「安来市周辺」には弥生時代よりも大きい「方墳」が造営されているのに対し、「出雲市周辺」からは首長墓が完全に消えてしまう。

ぼくはこの展開の背後には、「出雲(=兄)」より劣勢だった松江/安来の「意宇(=弟)」の勢力が、ヤマトを呼び込むことで形勢逆転に成功した———というようなドラマがあったんじゃないかと思っている。

ただ、そうやって「出雲」に勝った「意宇」に対して、ヤマトは甘くはなかったようだ。

日本書紀によると、出雲振根が殺されたあと、「出雲臣」つまりは意宇郡を本拠地とした「出雲国造家」は、「出雲大神」を祀らなかったという。そりゃー自分たちが滅ぼした部族の神なんて、誰だって触りたくはないだろう。

すると、なぜか「丹波」に住む「氷香戸辺(ひかとべ)」という人の子供に「出雲大神」が憑依して、”水底に沈んでいる出雲の神宝”を嘆く言葉を発している、という報告があがってきた。

それをまだ皇太子だった垂仁天皇が聞いて、父の崇神天皇に奏上し、「出雲大神」の祭祀は再開された、というが———。

出雲大神がホムツワケ皇子に祟った理由

・・・どうやら意宇の出雲国造家は、その後も「出雲大神」の祭祀をしていなかったらしい。それが単なるサボタージュか、あるいは祭り方が分からなかったのかは不明だが、結果、出雲大神の怒りを買ってしまうことになる。

日本書紀によれば、垂仁天皇と最初の皇后「狭穂姫(さほひめ)命」の間にうまれた皇子、「誉津別(ほむつわけ)命」は30歳になっても赤子のように泣き、声に出してものを言うことができなかったという。

それが垂仁天皇23年(252年頃)の冬、白鳥を見たホムツワケが「あれは何だ」と声を上げ、喜んだ天皇は「天湯河板挙(あめのゆかわたな)」に命じて白鳥を追わせ、ユカワタナは出雲(または但馬)で白鳥を捕らえて帰国している。

日本書紀は白鳥を得たホムツワケは、その後はふつうに会話ができたというが、古事記には異なる伝承が載せられている。

ホムツワケが口をきけない理由は「出雲大神」の祟りなので、出雲大神の宮を整備すれば、祟りは収まるだろう———と、当の出雲大神が垂仁天皇の夢の中で告げてきたのだ。

『逆説の日本史』で井沢元彦氏が説いたように、飛鳥時代までの「祟り」は、神への祭祀が途絶えたときに発動する(三輪山の大物主など)。

古事記と日本書紀の記述を綜合すれば、237年頃以来、祭祀を受けられなかった出雲大神の祟りがホムツワケを襲い、252年頃までの約15年間、ホムツワケは言語能力を失っていたことになる(春秋年だと30歳)。

むろん、これを聞いた垂仁天皇は怒り狂ったことだろう。

古事記では、ホムツワケが自ら出雲大神に参拝することで、大神の怒りがとけたようなストーリーになっているが、我が子が祟られた垂仁天皇が、出雲臣(国造家)を軽い処分で済ますとは思えない。

かくして254年頃、物部十千根が率いるヤマトの軍勢が出雲に侵攻し、神宝の「委細」が石上神宮に移された。このとき、出雲郡の神宝はとっくの昔に取り上げられているんだから、今度は意宇郡(出雲臣)の神宝が奪われたと見るのが自然だろう。

もちろん、古事記にしか載らない「出雲大神の祟り」なんて、あるいはヤマトが意宇を征服する口実にでっち上げた作り話かも知れない。が、いずれにしても西暦254年頃のこの時期に、出雲全域がヤマトに降伏したのだろうと、ぼくは思っている。

・・・あー、もしかしたら説明不足で混乱してる人がいるかも知れないので整理しとくと、現在までつづく「出雲国造家(出雲臣)」は、松江市・安来市にまたがる「意宇郡」を本拠地にしていて、本来の奉斎社は松江市の「熊野大社」。

祭神は「クシミケヌ(櫛御気野命)」で、のちにスサノオと習合したが、もともとは意宇の穀物神だという。

【関連記事】熊野大社のクシミケヌとスサノオ 〜プレ出雲氏の登場〜

一方、現在の出雲市で「出雲大神」(出雲国風土記では「大穴持命」、一般的には「大国主」)を祀っていたのは出雲振根の一族だったが、ぼくは振根が殺されたあと、「出雲族」はヤマトの政策で東国に強制移住させられたんじゃないかと思っている。

それで、祀ってくれる人がいなくなった「出雲大神」の怒りが爆発して、(なぜか)皇子ホムツワケに祟ったんじゃないかと。

ちなみに「出雲国風土記」によると、「出雲郡」には「健部(たけるべ)」といって、ヤマトタケルにちなんだ名前の郷がある。おそらく健部の人たちは、ヤマトタケルの東国遠征に兵力を供給した部民だったんだろう。供給というと聞こえがいいが、要は動員、徴兵だ。

【関連記事】西暦310年頃、日本武尊の東征(2)房総と武蔵の出雲族

古墳時代の出雲とヤマト

ところでその後の出雲(意宇)とヤマトの関係は、あまり良いものではなかったようだ(当たり前か)。

考古学者の松木武彦氏によれば、ヤマトは地方の有力者には「鏡」の他にも「銅鏃(銅のやじり)」を配って歓心を買っていたが、出雲からは一本も出土していないのだという。

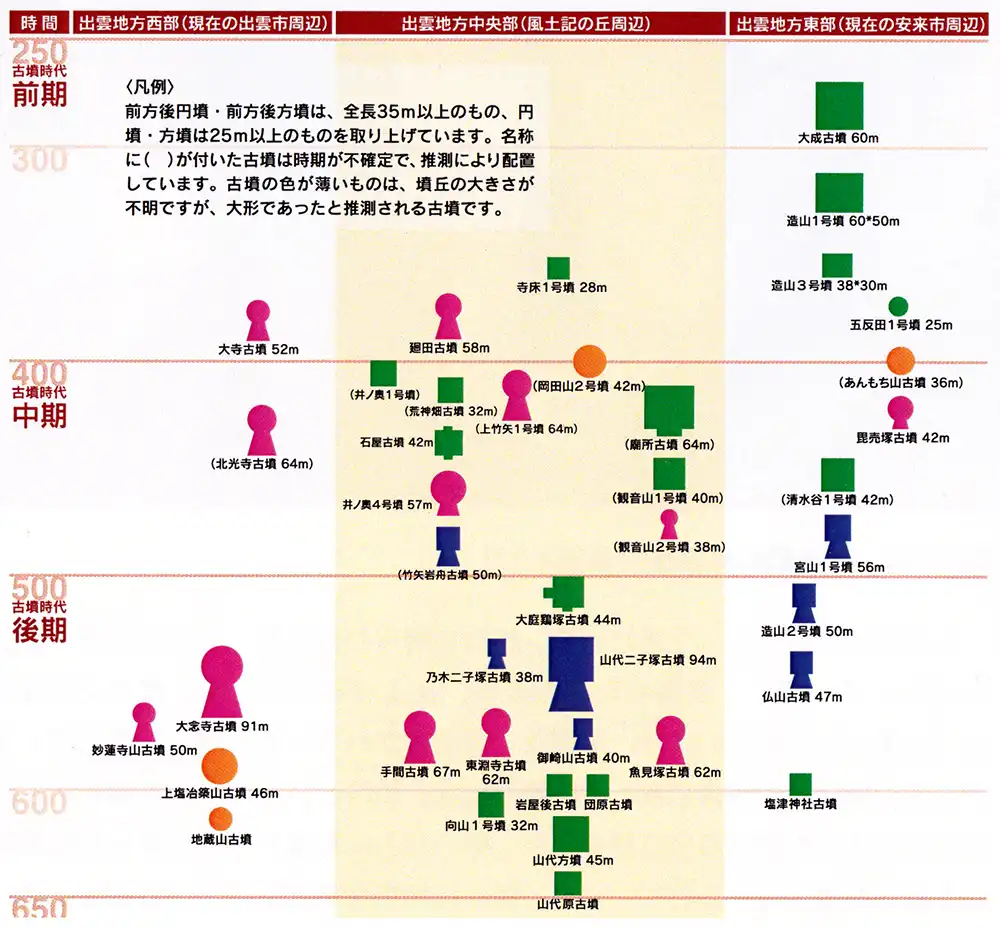

また、上の方の「変遷図」にあるように、出雲では5世紀になっても(前方後円墳ではなく)「方墳」を首長墓にしていて、考古学者の仁木聡氏によれば、それらは畿内の超巨大「天皇陵」の周りに「陪塚として取り巻く方墳と同じもの」程度でしかない可能性があるのだという。

(『古代出雲ゼミナールⅣ』2017年)

いずれも4〜5世紀の出雲とヤマトの関係を、端的に物語るFACTだと思う。

ただ、出雲側もそんな関係を是とはしていなかったようで、日本書紀によれば、応神天皇(在位389−410年頃)の時代に「出雲臣の祖である淤宇宿禰(おうのすくね)」がヤマトに出仕して、「倭の屯田(天皇供御料田)と屯倉」を管理する「屯田司(みたのつかさ)」という任務についている。

んで、その仕事ぶりが評価されたか、考古学者の池淵俊一氏によれば、松江市に5世紀後半につくられた40mの方墳「石屋古墳」では、畿内でも最先端の形象ハニワが他の地域に先駆けて運用されているのだという。

出雲から「王権に非常に近い、側近的な首長」が登場していればこその話で、むろん「淤宇宿禰」が被葬者の候補になるんだろう。

あるいは同じく5世紀後半の松江市につくられた、45x49mの方墳「丹花庵(たんげあん)古墳」も「淤宇宿禰」のお墓の候補で、こちらからは何と!「大仙陵古墳」や「津堂城山古墳」に採用されて、「王者の棺」とも呼ばれる「長持形石棺」が出土している。

これらの首長墓を見る限り、5世紀後半の出雲とヤマトの関係は、ぐぐっと良好なものになっていたようだ。きっと「出雲大神」の祭祀も正しく行われていたのだろう。

なお、出雲国造家に伝わる系譜によれば、「淤宇宿禰」は第16代の出雲国造でもあったそうだ。

飛鳥時代、奈良時代の出雲

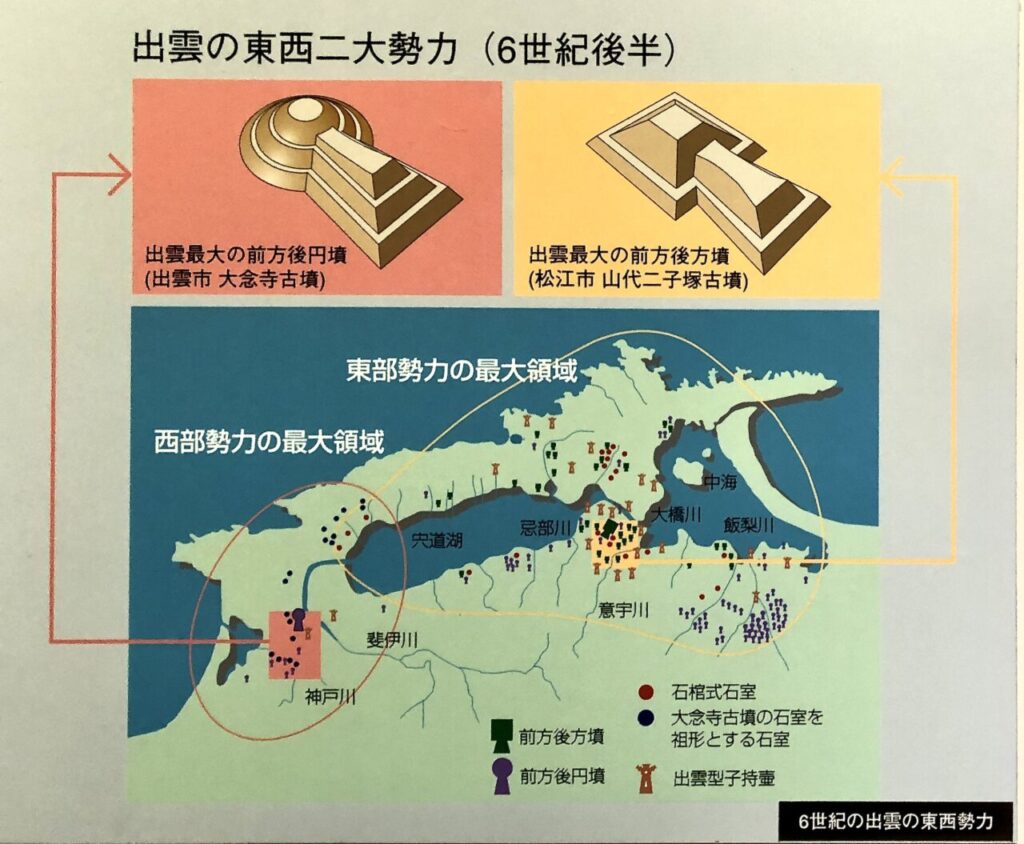

折角なので、さらにその後の出雲とヤマトの関係を見てみると、6世紀の後半には意宇郡の出雲国造家に対して、出雲郡で「神門(かんど)臣」なる人たちが台頭して、張り合っていたようだ。

このとき、出雲国造家は新興勢力の「蘇我氏」と結び、神門臣は古参の代表「物部氏」をバックにつけて、中央の政争そのまんまのライバル関係にあったようだが、詳しくは以下の記事にて。

結果だけ言うと、もちろん蘇我氏についた出雲国造家が勝利して、物部氏とともに没落した神門臣は、国造家の「同族」として取り込まれてしまったようだ。

んで、飛鳥時代までの出雲国造家は、「大庭の大宮」といわれる松江市の「神魂(かもす)神社」周辺に居住して、「熊野大社」の奉斎に励んでいたそうだが、708年に本拠を「杵築」つまり今の出雲大社のあたりに移したのだという。(『出雲大社』千家尊統/1968年)

その理由は、律令制が敷かれて中央から赴任してきた「国司」が、意宇郡に「国衙」を開いたから———というが、旧勢力は次第に邪魔者扱いされたのかも知れない。。

杵築移転を決行したのは第24代出雲国造の「果安(はたやす)」で、716年に初めて「出雲国造神賀詞」を奏上した人物でもある。一説によれば、このときの果安の上洛は「杵築大社(今の出雲大社)」完成の報告を兼ねていたともいう。

そして794年に、706年以来、国造職と兼任してきた「意宇郡の大領(長官)」を解任されると、杵築(出雲郡)の出雲国造家は、いよいよ宗教的な存在になっていったんだそうだ。

【関連記事】出雲大社は怨霊を封印した神社ではない(しめ縄・四拍手・神座)

垂仁天皇(8)につづく