歴博年代への疑問

考古学者の石野博信さんは、著書の「第二章 弥生誕生」を、「前500年頃、北部九州の一画で水稲農業が始まった」という一文から始めている(『弥生興亡 女王・卑弥呼の登場』2010年)。

もちろん、この道のプロなので2003年に歴博(国立歴史民俗博物館)が発表した、弥生時代のスタートは前800〜前1000年説についてはよくご存知の上での記述だ。

ただ石野さんは、AMS年代測定法を根拠にした発表を聞きながら、年代だけ300〜500年伸ばしても弥生ムラの数は変わらないわけで、それじゃ水田稲作が始まったら日本は過疎化したことになるんじゃね?と素朴に疑問を感じたんだそうだ。

それで2010年の著書でも、弥生時代の開始(=水田稲作の開始)を従来の「前500年頃」のままにしているとのことだ。

稲の渡来の3つの波

農学者・佐藤洋一郎さんの『稲の日本史』(2018年)には、日本列島の稲作開始の時期について、歴博説と従来説との「折衷案」にもなりそうな話が書いてあった。佐賀大学農学部の和佐野喜久生氏によると、日本列島にきたイネの品種には3つの波があったそうだ。

1)紀元前7〜8世紀に朝鮮半島から壱岐を経由してきた粒の丸い品種。

2)紀元前4〜5世紀に中国から北部九州北岸に直接渡来してきた短粒の品種。

3)紀元前2〜3世紀に朝鮮半島から渡来して、有明海から日本海側を北上した、長粒を中心にさまざまな変異を含んだ品種。

3つの波のうち、1)は歴博の計算の範囲になるし、2)は従来の「前500年」なので石野さんも納得だ。

ただ問題は、考古学者の多くが陸上の「遺物」を辿ることで、イネの伝播ルートを山東半島ー渤海沿岸ー朝鮮半島ー北部九州だと考えてるなかで、中国の長江流域から海を超えてダイレクトに渡来したなんて、根拠のある説明ができるもんなんだろうか。

DNAで分かる中国からの渡来

イネの専門家である佐藤洋一郎さんは、それをDNAから説明している。

佐藤さんによれば、DNAには何の遺伝情報も伝達しない「のりしろ」のような部分があって、そこで見つかるのが短い配列を繰り返すだけの「SSR領域(シンプル・シーケンス・リピート)」で、この領域にあらわれる繰り返し数を利用することで、イネの品種をきちんと区別できるのだという。

ま、ぼくは佐藤さんの説明をテキトーに要約してるだけで、実は何のことやら全然分かってないんだが、さらに要約をつづけると、このSSR多型は「人の思惑や自然環境による淘汰」の影響を受けない「中立遺伝子」なので、その増減は「完全に確率の世界のできごと」なのだという。

つまりヒトの思惑に左右されない「イネの無作為の痕跡」が辿れるというわけだ。

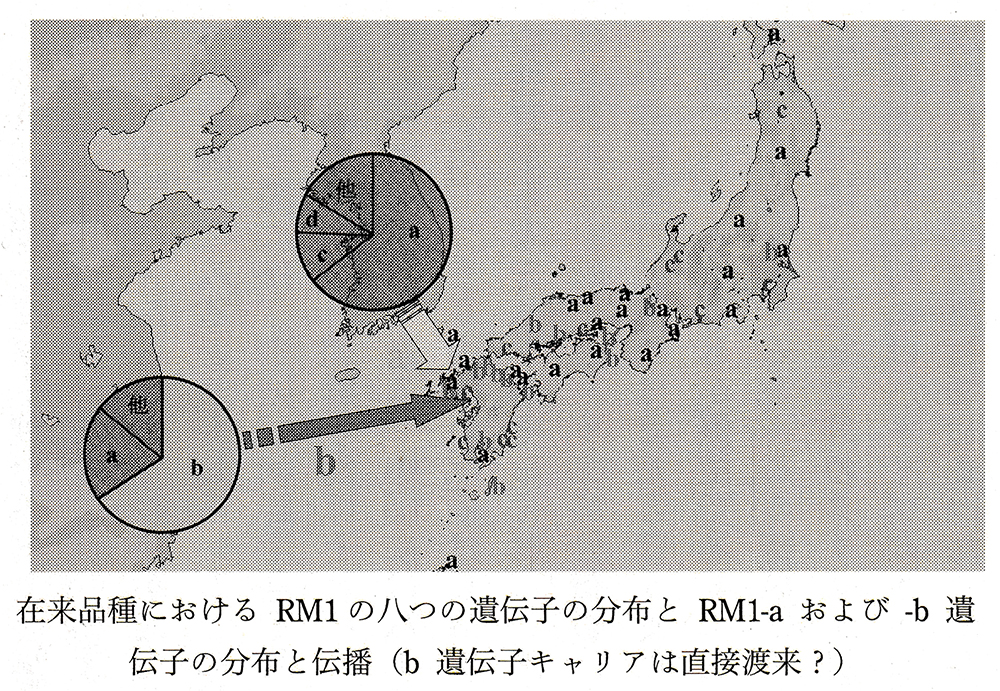

日本・朝鮮半島・中国大陸の(遺伝子操作前の)在来種の温帯ジャポニカは250品種。

この250品種の「RM1」なるSSR領域には8つの「変形版」が存在し、それぞれ、a〜hの文字があてられている。

んでその分布をみてみると、水稲の故郷である中国には8タイプ全てが分布しているが、朝鮮半島には「b」だけが存在しない。日本はほとんど「a」か「b」で、「c」が若干ある程度。

この理由を佐藤さんは、日本に渡ってきた水稲は「a」と「b」の2タイプだけで、しかも少量だったものが渡来後に増殖を繰り返した結果———がもっとも合理的な説明だろうといわれる。

こういう、少数の個体から派生した新しい集団が、もともとの多様性を失ってしまう現象を、集団遺伝学では「びん首効果(ボトルネック効果)」と呼ぶそうで、つまりは弥生時代に大勢の渡来人が大量のイネを運び込んで稲作を始めた、という従来の仮説には、「大きな疑義」があるということだ。

それと、肝心の中国由来のイネの件だが、日本に存在する「b」タイプは朝鮮半島には存在しないんだから、中国からダイレクトに渡来してきたと考えるしかない。

一方、「a」タイプは朝鮮半島を経由して日本に渡来したと考えられるので、結論としては、日本へのイネの伝播ルートは、朝鮮説も中国説もどっちも正解、ってことになるようだ。

イネの開花で分かる中国からの渡来

以上の件については、佐藤さんは『米の日本史』(2020年)という本のなかで、別の観点からも説明している。それがイネの「開花」の習性。

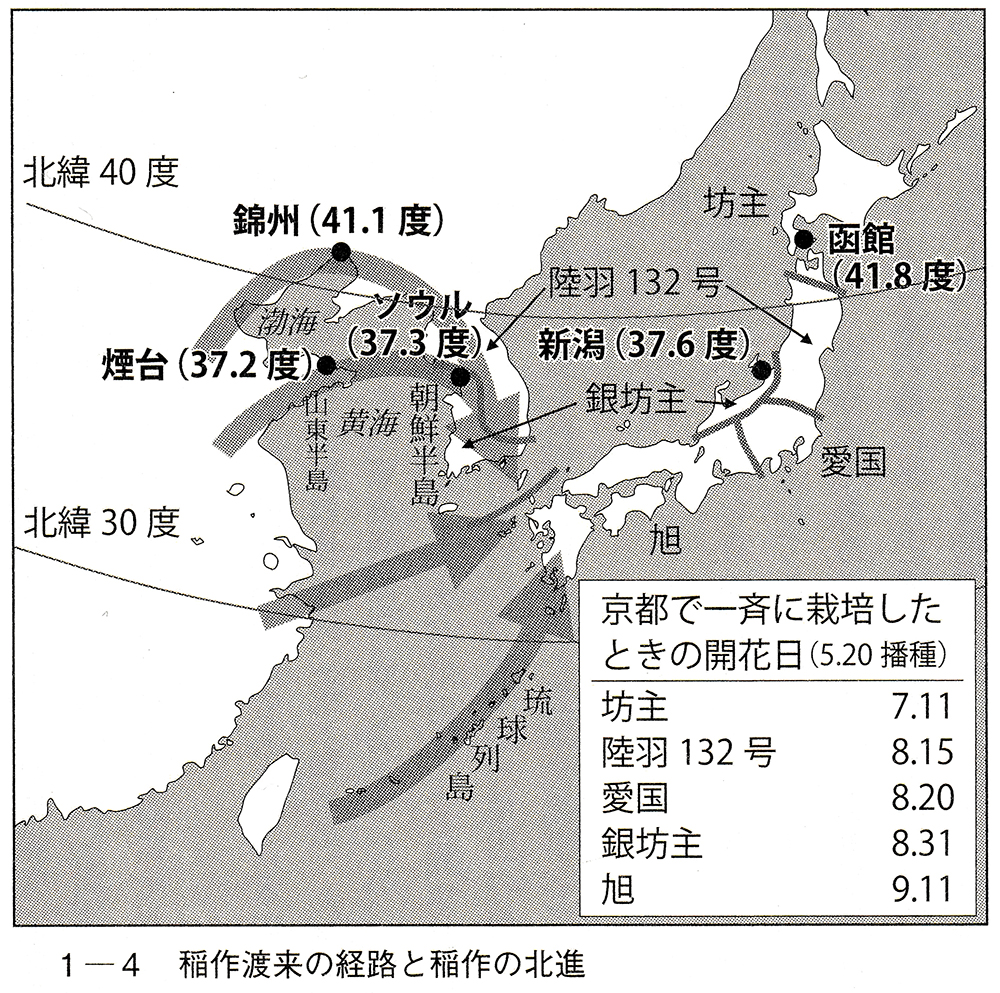

多くの品種は、栽培地が北に(高緯度に)なるほど開花が遅くなる。九州や近畿で開花の遅い「晩生(おくて)」の品種を東北に持っていくと、種子が熟す前に寒くなってしまい、十分な実りを得られないのだとか。

それで上の図。

もしも弥生時代のイネが、中国から朝鮮半島に陸伝いで伝播したとすると、一度は「函館」付近の寒冷地で生きていたことになるが、北緯41度以北の北海道で稲作が可能になったのは19世紀の初頭から。

あるいは山東半島からソウルまで渡海したとしても、そこは「新潟」レベルの気温なので「坊主」のような「早生(わせ)」が必要。つまり朝鮮半島から日本には「早生」しか渡ってきていない。

ところが理論上は、早生から晩生への突然変異は考えにくいので、「旭」や「銀坊主」のような晩生は、上の2ルートよりもっと南の低緯度地域から日本に渡ってきたと考えるしかない。一番手っ取り早いのは、イネの生まれ故郷、中国の長江流域からの渡海だろう———というのが佐藤さんの説明。

ということで、まとめてみれば「紀元前500年頃」に、「中国長江流域」から晩生のイネが日本に渡ってきた可能性があるという話だが、イネが自分から船に乗って渡ってくるわけはないので、そこら辺の誰か人間が「水田稲作」というパッケージを持参して日本に渡来してきた、と考えるのがフツーだろう。

すると丁度うまいこと該当する人たちが『史記』という有名な文献に載っていて、それが春秋時代の紀元前473年に「越」という国に滅ぼされた「呉」の人たち。

イネのふるさと長江下流に住む彼らは、農民でありながら海洋民でもあったという。国を失った彼らが東シナ海に逃亡したとして、東に500キロも漂流すれば九州だったりするのだった。

神武天皇(2)につづく