物部氏の武諸隅が、出雲に神宝を献上させる

日本書紀によれば、崇神天皇はその60年(長浜浩明さんの計算で237年頃)、出雲に対して「神宝」の献上を命じる使者を送っている。

使者は「矢田部氏の遠祖」だとする「武諸隅(たけもろすみ)」で、『先代旧事本紀』の「天皇本紀」によれば「物部氏の先祖」だという。

このとき崇神天皇が出雲に要求した「神宝の献上」とは、簡単に言えば、それを持つ部族への降伏を勧告することだったようだ。第82代「出雲国造」の千家尊統さんは、ご著書の中でこう書かれている。

こうして神宝を献上させるとか、あるいは検校せしめるなどということは、その神宝をただ徴するという簡単な意味ではなく、それまでは出雲の神を仰ぎ、その権威の下に結束していた集団にたいし、大和の朝廷の神威をあらためて承認させることであり、政治的にいうならば、その政治権力に包含吸収されることの承認をせまるということなのである。

(『出雲大社』千家尊統/1968年)

念のため書いておくと、「出雲国造家」は最初から出雲国の「王」だった家ではない。日本書紀の「神代(神話)」でオオクニヌシに「国譲り」を迫る使者として、一番最初に送られた高天原のエース「天穂日(あめのほひ)命」の子孫が、出雲国造家だとされている。

日本書紀の本文によれば、アメノホヒは天照大神と素戔嗚尊の「うけい」から2番目に生まれた男神で、その兄は皇室の祖「天忍穂耳尊」だ。アメノホヒは兄とともに、アマテラスに引き取られて養育されたという。

つまりは、オオクニヌシ(とその子孫)から見れば、アメノホヒは「侵略者」の代表ということになるわけだ。

崇神天皇と「西谷王朝」「荒島王朝」

崇神天皇の時代、すなわち3世紀前半までの出雲は、けっして地方の弱小国ではなかった。荒神谷遺跡から出土した358本もの銅剣や、加茂岩倉遺跡の39口の銅鐸は史上最多の数を誇り、それだけでも出雲の実力を示すには十分だ。

だが、さらに言うなら出雲平野からは、当時の先進地域だった朝鮮半島の土器が本州では一番多量に出土しているし、貴重な「鉄器」の出土量も北部九州についで多かったのだという。

(『古代出雲ゼミナールⅦ』2021年)

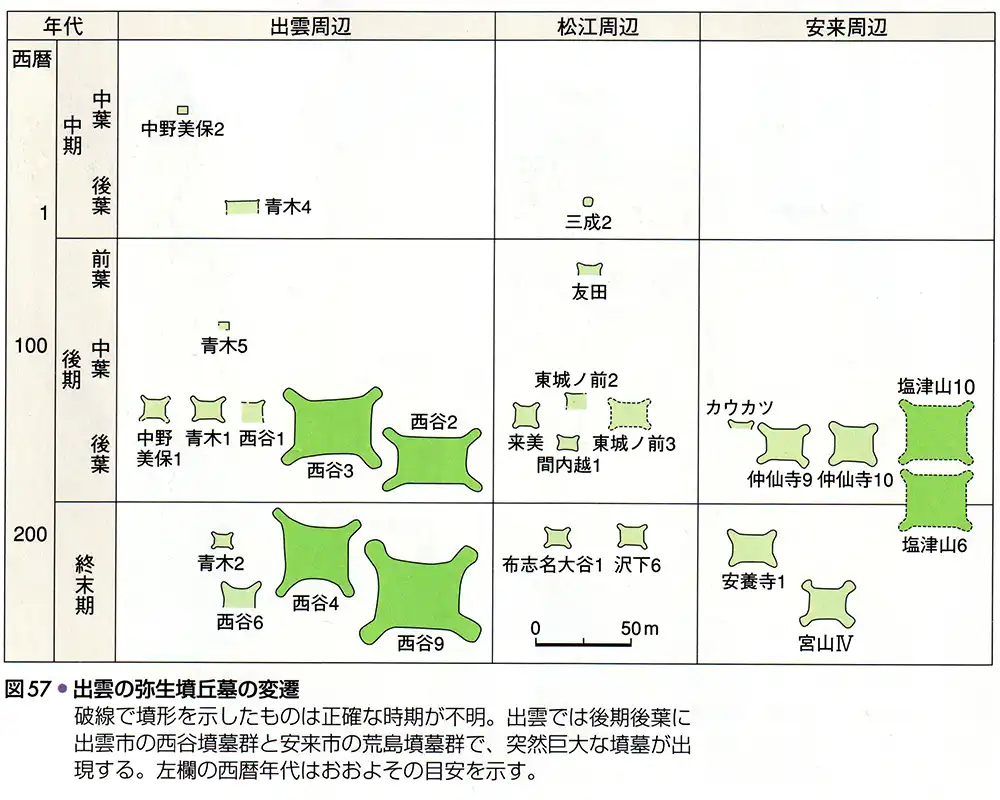

そんな先進国の出雲では、AD1世紀のうちに早くも青銅器による祭祀を終わらせて、それらを埋納して平野部に出ると、「四隅突出型墳丘墓」とよばれる墳丘墓上における祭祀へと移行した。

2世紀後葉には、四隅突出型はいよいよ「王墓」へと発展し、「西谷3号墓」は突出部を含めた全長が55x40m、高さ4.5mという規模にまで拡張している。

といっても、その段階の”出雲国”はまだ一つにはまとまっておらず、地元の考古学者・渡辺貞幸さんによると、西部の出雲市の「西谷王朝」とは別に、東部の安来市に「荒島王朝」が並立していたんだそうだ(いずれも地名由来)。

それが統一されたのが3世紀の前半のことで、西谷王朝の「西谷9号墓」は「それまでの王墓との格の違いを強調するかのように」墳丘裾まわりの配石構造が3段に強化され、墳丘自体も62x55m、高さ5mにまで到達している。

渡辺さんも「ついに出雲全体の覇権を握ることになった人物」のお墓である可能が考えられると書かれていて、もしも神話のオオクニヌシを現実に探すなら、山陰から北部九州、そして北陸一帯に勢力を伸ばした西谷9号墓の被葬者こそがふさわしいと、ぼくも思う。

ところが!!

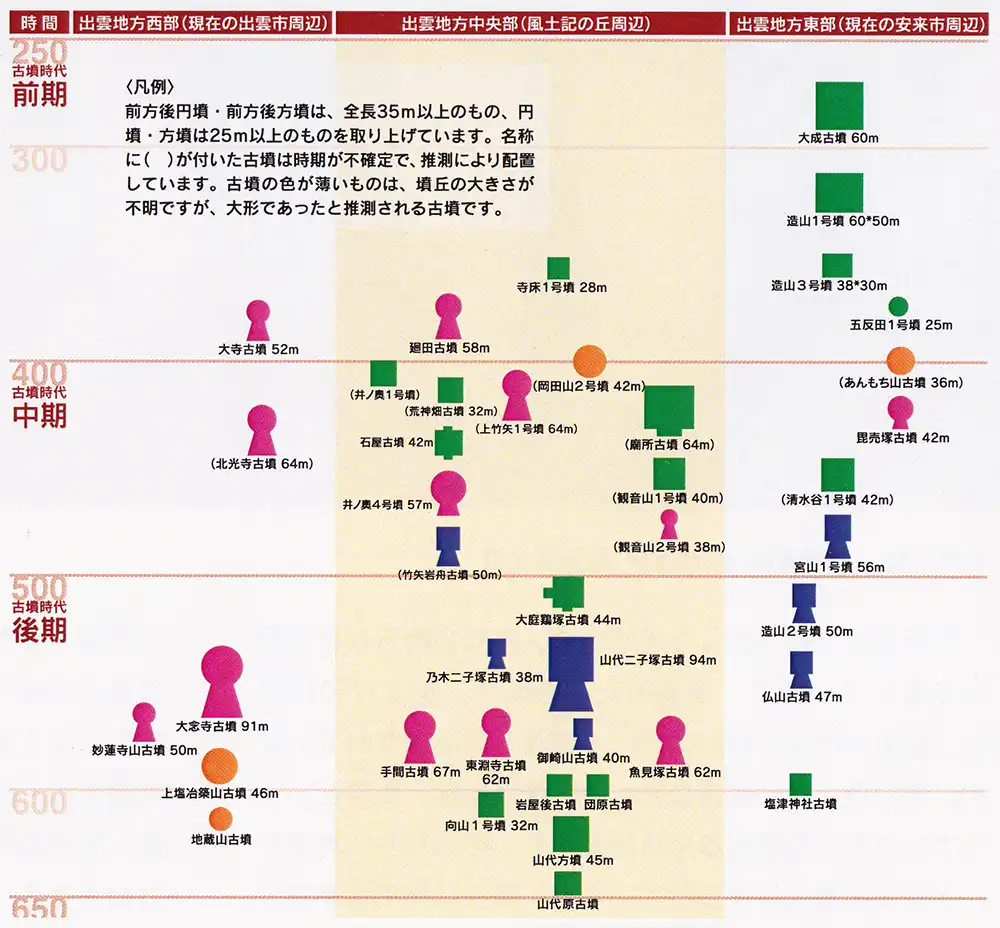

どういうわけか、3世紀前半の西谷9号墓を最後にして、出雲西部(出雲市)からは目ぼしい首長墓が消えてしまう。

上の変遷図は、<凡例>の文章のせいでアイコンが見えないわけじゃなくて、本当に3世紀後半〜4世紀の出雲西部(出雲市)には、大きなお墓が見あたらないらしい(地元では大寺古墳はヤマトの橋頭堡だといわれているそうだ)。

一方、出雲東部に目を移すと、渡辺さんが「荒島王朝」と呼んだ安来市には、四隅突出型の時代に匹敵する大きさの首長墓がしっかり造営されていることが見てとれる。

・・・いや、でも出雲東部の「荒島王朝」の勢力は、西谷9号墓に眠る出雲王の時代に「出雲王朝」に併呑されたのではなかったのか。

すると安来市の首長墓である大形の「方墳」には興味深い特徴があるそうで、それらは四隅突出型以来の出雲の伝統を保持しつつも、大和で成立した最新の「竪穴式石室」が取り入れられているのだという。

つまり3世紀後半の安来には、ヤマトの影響が及んでいることが明らかだということだ。

(『古代出雲ゼミナールⅦ』2021年)

実は、西谷9号墓が築造されていた真っ最中の3世紀前半、出雲には外部から何らかの圧力がかけられていたことが、考古学から分かるらしい。

地元の考古学者・勝部昭さんによれば、3世紀中頃の出雲では、いわゆる「倭国大乱」から半世紀も遅れて「高地性集落」が作られていき、さらには3世紀後半になると、出雲平野から拠点集落が姿を消していったのだという。

倭国乱の時期には全国的に多くの高地性集落がつくられる。しかし出雲では一時期おくれ、倭国乱がおさまる後期末(三世紀中ごろ)に多い。

この時期は西日本各地で領域を越えた人の交流が始まり、環壕集落や高地性集落は姿を消していくと考えられているが、出雲ではこの頃が対外的に緊張した時期のようである。

次の弥生最終末~古墳時代初頭頃を境に、古志本郷遺跡など出雲平野に営まれたそれまでの拠点集落が急に姿を消してしまうようだ。

(『出雲国風土記と古代遺跡』勝部昭/2002年)

また、2世紀後葉の「西谷3号墓」の時代には多数出土していた「吉備」の土器が、3世紀前半から姿を見せなくなり、代わって「畿内」の土器が増えていったという話もある。

イナバ・ホーキ(因幡・伯者=鳥取県)を仮にイズモ世界として話を進めると、イズモにはタニハ(丹波)、タジマ(但馬)、コシ(越)、キビ(吉備)の人々が往来していた。(中略)

2世紀末(鬼川市三式期)のキビ系土器はイナバとイズモで増量し、とくにイズモ西部の王墓である西谷3号墓(島根県出雲市)にはキビ系の特殊壷・特殊器台が供献される。(中略)

3世紀前半(纏向三類期)になると、キビ系土器はイズモに姿を見せない。

代って畿内系土器がイズモに登場し、三世紀後半へと継続する。島根半島中枢部の鹿島町南講武草田遺跡が一つの典型である(中略)

(『弥生興亡 女王・卑弥呼の登場』石野博信/2010年)

と、以上の考古学を綜合してみれば、3世紀前半の出雲地方はヤマトから軍事的圧力を受け、その結果、東部の安来はその影響下に置かれ、西部の出雲市は首長墓を作ることさえ叶わない苦境に追い込まれた———というようにぼくには読める。

そして日本書紀には、その頃の出雲で何が起こったのか、その説明が書いてあると、ぼくは思っている。

出雲振根と「飯入根」「甘美韓日狭」は本当の兄弟か

日本書紀によれば、崇神天皇60年(237年頃)に物部氏の武諸隅が出雲に到着したとき、「神宝」を管理する族長、すなわち「出雲王」のフルネは筑紫に出かけて留守にしていたという。

それで代わりにフルネの弟「飯入根(いいいりね)」が、そのさらに弟である「甘美韓日狭(うましからひさ)」とその子「鸕濡渟(うかずくぬ)」に神宝をもたせ、ヤマトに貢上したのだという———。

出雲と筑紫に古くからの交流があったことは疑いがない。1985年に荒神谷遺跡から出土した「銅矛」16本は、北部九州で作られたものだという。

福岡県糸島市にある、九州最大の玉作り集落「潤地頭給(うるうじとうきゅう)遺跡」は、2世紀初頭から3世紀半ばまで続いたムラだそうだが、そこで使われた「碧玉」と「メノウ」の原石は、山陰地方から持ち込まれた可能性が高く、なかでも最も良質な碧玉は、松江市の「花仙山」で採掘されたものだという。

(『伊都国』伊都国歴史博物館 常設展示図録)

またその当時、日本列島で最大の交易拠点だった福岡市の「西新町遺跡」からは、出雲の土器がまとまって出土しているという話もある。

(『古代出雲ゼミナールⅦ』2021年)

ま、以上は、日本書紀がテキトーに「筑紫」を持ち出したわけじゃないことの裏付けで、それ以上の意味はない。フルネには確かに筑紫に用事があったのだろう。

で話を戻すと、筑紫から帰国したフルネは弟たちの勝手な行動(しかも実質的な降伏)に恨みを持ち、ついには弟の「飯入根」を誘い出すと、騙し討ちで殺害してしまう。

するとそれを知った弟の「ウマシカラヒサ」とその子「ウカズクヌ」は、上洛して事件をヤマトに報告。崇神天皇がすかさず四道将軍の吉備津彦と武渟川別を出動させ、出雲王のフルネはあっけなくその生涯を閉じている。

「国造本紀」には崇神天皇の御世に、アメノホヒの11世孫「宇迦都久怒」が初代の出雲国造に任命されたと書いてある・・・。

おそらくは、西谷9号墓の被葬者の血縁であろう出雲振根は、現役の「出雲王」だと自他共に許す人物だったことだろう。

その出雲王が起こした内紛(兄弟喧嘩?)を「ヤマトへの叛意あり」とばかりに上申し、ヤマトに誅殺の口実を与えた「甘美韓日狭」と「鸕濡渟」の親子は、果たして本当にフルネの肉親だったんだろうか。

上掲の第82代出雲国造さんはこう書いている。出雲国造家の出身地は「意宇(おう)郡」、つまり出雲市ではなく、松江市であると。

意宇の出雲国造家とヤマト

第82代出雲国造の千家尊統さんによれば、出雲国造家が「大領」という役職を失ったのは、798年のことだそうだ。

国造さんはその年こそが、松江市(意宇郡)を本拠地にしていた国造家が、奉斎社である「熊野大社」を離れて出雲市に移転し、「杵築大社」で祀っていたオオクニヌシを主祭神に据えた年だろうと書かれている。

【関連記事】出雲大社はいつできたか『古事記外伝』

———というわけで、出雲王フルネの死によって、初代の出雲国造の地位を得たウカズクヌは、「出雲」ではなく「意宇」の人だった。その本拠地「意宇郡」には安来市の「西荒島」が含まれるように、安来はもともと出雲国造家(荒島王朝)の勢力範囲にあった。

そしてどうやら、出雲振根と飯入根、甘美韓日狭は、血のつながった実の兄弟ではなかったようだ。おそらく出雲王の盃を受けて、義理の兄弟になったのが、意宇の「弟」たちだったんだろう。

そんな義弟たちに出雲王は裏切られ、ヤマトに売られてしまったというわけか。

ただ、そうやってヤマトを招き入れて出雲王を殺す手引きをし、恩賞として国造の地位を手に入れたと思われる意宇の人たちを、ヤマトは最高の待遇で迎えたわけではなかったようだ。

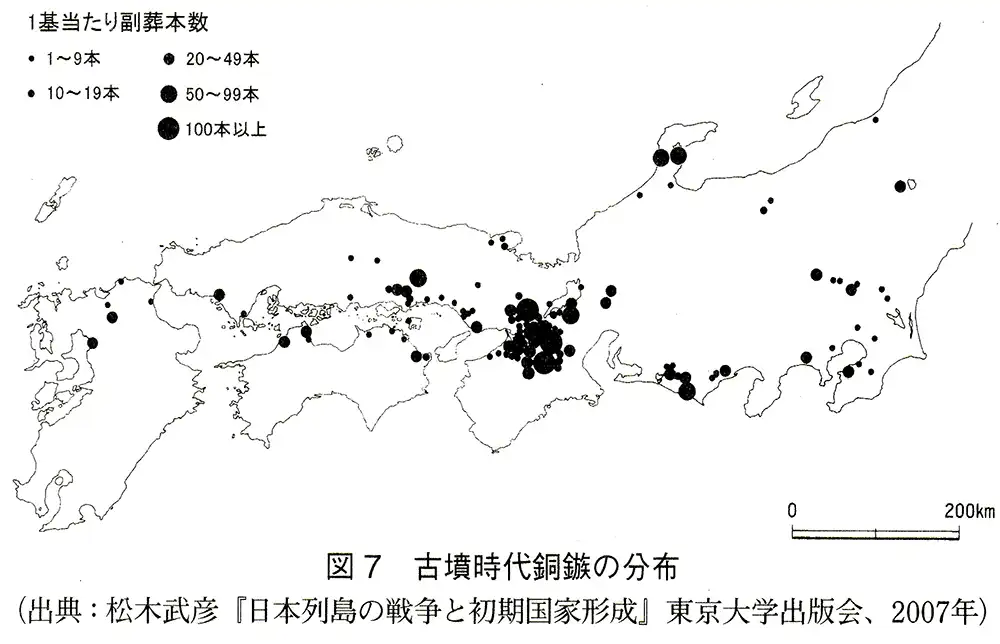

古墳時代の武器に詳しい考古学者の松木武彦氏によれば、古墳時代前期のヤマトは豪族たちへの贈り物として、「銅鏡」の他に「銅鏃(銅のやじり)」も配布していたのだという。

ただこのキラキラ光る美しい贈り物は、出雲からは一本も出土していないんだそうだ。

また、「意宇」では、フルネが消されたあとの3世紀後半には、四隅突出型の伝統にヤマトの竪穴式石室を合わせた大形方墳を築いていたが、5世紀後半にはヤマト式の前方後方墳にシフトしている。

ただこの前方後方墳には竪穴式石室が採用されず(できず?)、木棺をそのまま埋める「少しランクの低い埋葬の仕方」が普通だったのだという。

(『古代出雲ゼミナールⅦ』2021年)

いずれも、出雲とヤマトが「疎遠」になっていた物証と見ても、いいような気がする。

出雲族の追放と屯田

それにしても、意宇の勢力(=出雲国造家)との政争に敗れた出雲振根の一族(とその民)は、その後どうなったんだろうか。そのまま出雲郡の地で楽しく暮らしていたとも思えないし、文化的先進地域の出雲族をヤマトが野放しにしたとも思えない。

ずいぶん後の時代の話になるが、奈良時代の『続日本紀』によると725年、ヤマトに帰服した「蝦夷」は「俘囚」と呼ばれ、陸奥から伊予には144人、筑紫には578人が強制的に移住させられたのだという。

人数までは書かれていないが、4世紀初頭のヤマトタケルも捕虜になった蝦夷を連行し、伊勢神宮に献上したと日本書紀には書いてある。

出雲王を失った出雲郡の人たちも、そんなふうにヤマトの手で他の地域に強制移住させられた可能性はないんだろうか。

すると出雲からは遠く離れた東国に面白い話があって、「国造本紀」によれば、房総の国造にはなぜか「出雲系」を自称したケースが多いという事実がある。

具体的には、房総半島南端の「安房国造」、東京湾沿岸の「上海上国造」、その東で太平洋まで伸びる「下海上国造」、九十九里浜の「伊甚国造」は、その祖神を「アメノホヒ命」またはその御子神の「タケヒラトリ命」だとしている。

でもアメノホヒは意宇の出雲国造のご先祖で、国を追われた出雲振根の末裔とは無関係なのでは?———という声も聞こえてくるが、いやいや、そこは正直に自分たちが奉斎してきた「大穴持命」、すなわちヤマトに国を譲ったことになっているオオクニヌシが祖神だとは言えないでしょ、立場上。

もちろん、房総の出雲系国造が、本当に出雲出身であることを表す証拠をぼくが持っているわけではない。前回の記事で見たように、3世紀なかばの市原市(上海上国)から出土している物証は、そこへの移住者が主に福井県や東海の出身であることを表すものだけだという。

ただ3世紀半ばに出雲から消えた出雲族と、4世紀前半に房総の国造に任命(承認)された出雲系国造、それらを繋げる簡単な説明として、ヤマトによる強制移住、つまりは「屯田」の可能性もあるのかなーという空想を、ここで開陳してみた次第。

なお「国造本紀」によれば、初代「无邪志(武蔵)国造」のエタモヒは「出雲臣の先祖」の末裔を称していて、一見、房総の「天穂日命の◯世孫」と同じ話のように見えるが、ぼくはエタモヒに関しては、本当に出雲国造家の一族だと思っている。

房総で国造が奉斎したという式内社には、出雲系の神々を祀る神社がないのに対して、武蔵国の「氷川神社」がスサノオを主祭神にしているのが違いになるが、詳しいことはまたその時代に。

【関連記事】ヤマトタケルの東征 – 房総と武蔵の出雲族 –

垂仁天皇(1)につづく