蘇我氏と出雲国造家のつながり

前回の記事では、古事記のもとになったのは、620年に聖徳太子と蘇我馬子が編纂した「天皇記(帝紀)」だという関根淳さんの説を取り上げた。根拠が明確で、説得力のある議論だと思う。

だが、蘇我氏の「天皇記」が古事記になったとした場合、なぜ古事記には日本書紀が採用しない「出雲神話」、具体的にはオオクニヌシの出雲「以外」での冒険譚に、あれほど多くの紙面を割いているのかが不思議になる。中央政界で飛ぶ鳥を落とす勢いの蘇我馬子が、オオクニヌシなんて地方神に興味があったとは今イチ思えない。

それでちょっと調べてみたところ、蘇我馬子とオオクニヌシには特に何の繋がりもないが、蘇我馬子と「出雲国造家」には深いつながりがあることが分かった。

出雲国の古墳事情

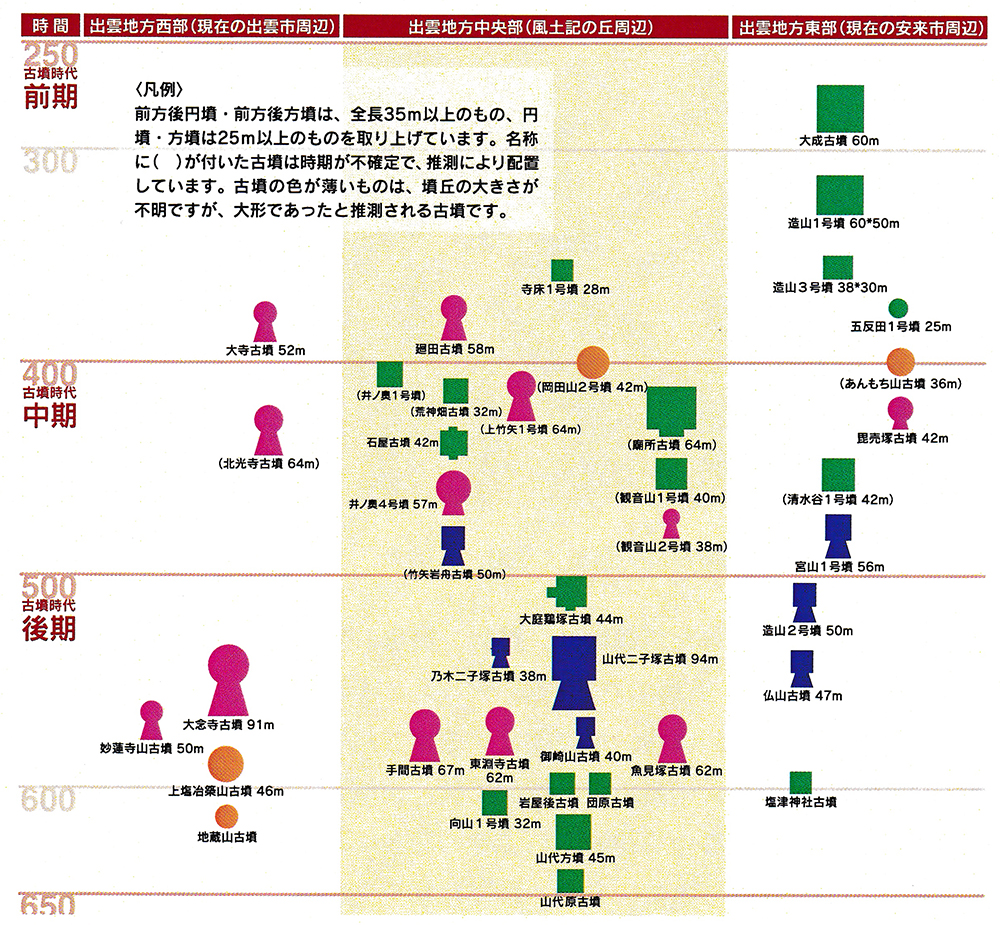

日本を代表する弥生王墓「四隅突出型墳丘墓」が出雲から姿を消したのは、3世紀前半の終わりごろ(西暦230〜250年頃)といわれる。

その後の出雲では、松江市から安来市にかけての「意宇(おう)郡」では独自に「方墳」を発展させていたが、「四隅突出型墳丘墓」では最大サイズの9号墓を造営した「出雲郡」はお寒い状況が続き、これぞ出雲郡の首長墓!といえるような立派な墳墓は見当たらなくなっていた。

5世紀前半といえば、中央では525mの「仁徳天皇陵(大山古墳)」、地方でも宮城県「雷神山古墳」168m、群馬県「太田天神山古墳」210m、岡山県「造山古墳」350m、宮崎県「女狭穂塚古墳」176mなど、巨大前方後円墳の文化が花開いた時期だが、出雲ではせいぜい60mを超える程度の「中の下」クラスしか造営されず、丸っきり蚊帳の外の様相を呈していた。

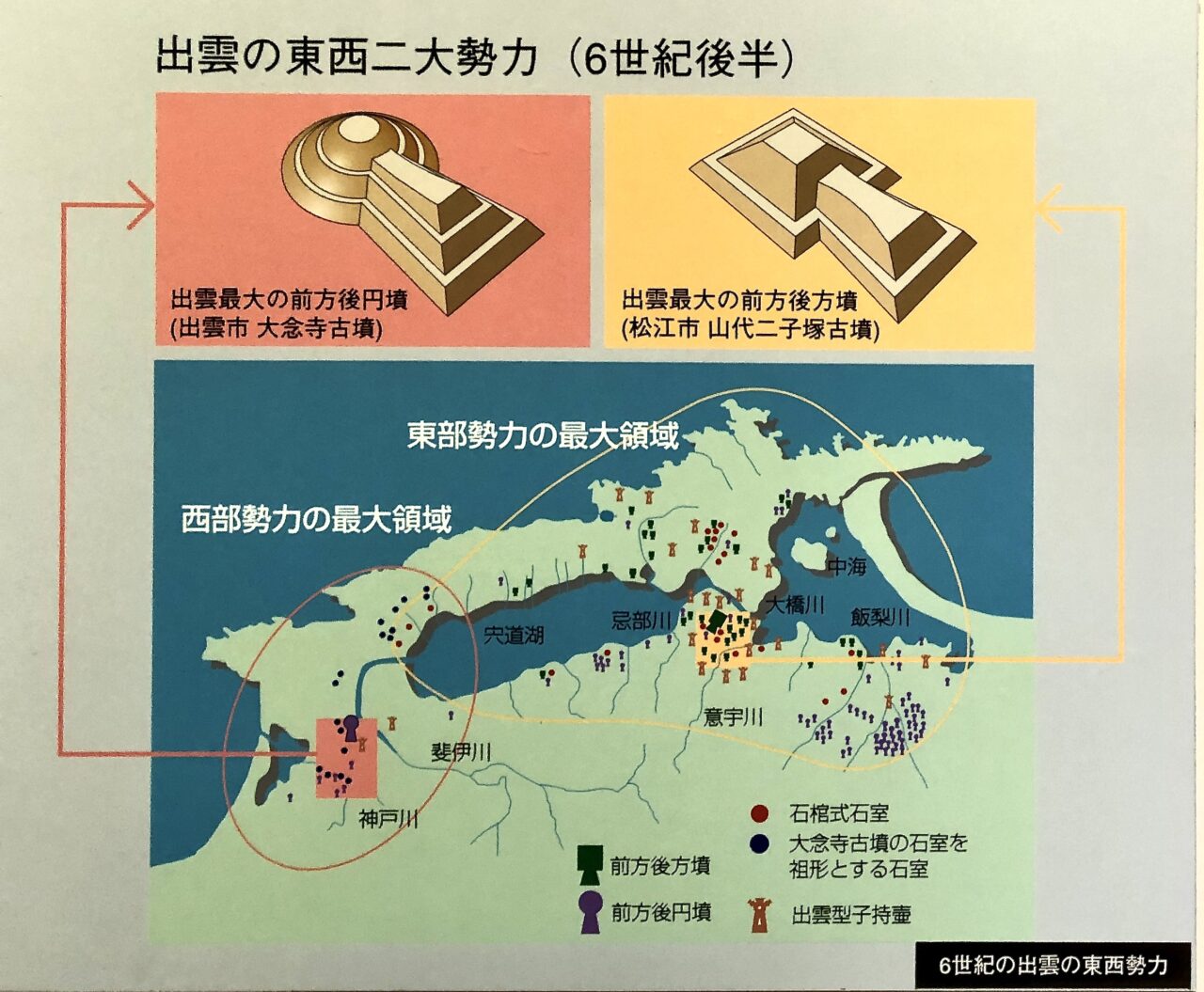

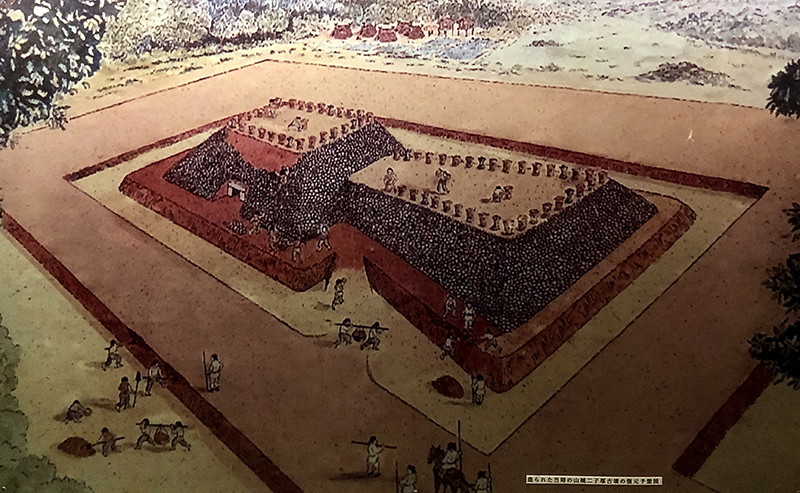

ところが6世紀後半、突如として出雲史上最大、92mの古墳が二基築造された。

一つは意宇郡(松江市)の前方後方墳「山代二子塚古墳」、もう一つが神門郡(出雲市)の前方後円墳「今市大念寺古墳」で、むろん「方」と「円」それぞれの墳丘形態で、出雲最大だ。

フツーに考えれば、これらは松江(意宇郡)の勢力と、出雲(出雲郡/神門郡)の勢力が対立的に張り合って、競うように築造したんだろと思うところだが、専門家の意見は違うようだ。

東西出雲の首長層は、ともすれば対立的な図式でとらえられがちである。しかし、家形石棺の側面に穴を穿ち、羨道を付けた石棺式石室とおなじく、出雲平野の大念寺古墳や上塩冶築山古墳でも家形石棺の長側辺を切り取って、遺骸を納置する。

(『前方後円墳とはなにか』広瀬和雄/2019年)

こうした東西首長層の墓室の共通項からイデオロギー的な親縁性を読みとることもできそうだ。

さてそうなると、松江市の92mの「方」、出雲市の92mの「円」を作って張り合っていたのは、地元・出雲国の首長たちではない可能性がある。それに出雲にデカい古墳を作る国力があるのなら、5世紀にヨソの国のように乱立させていたっておかしくはない。

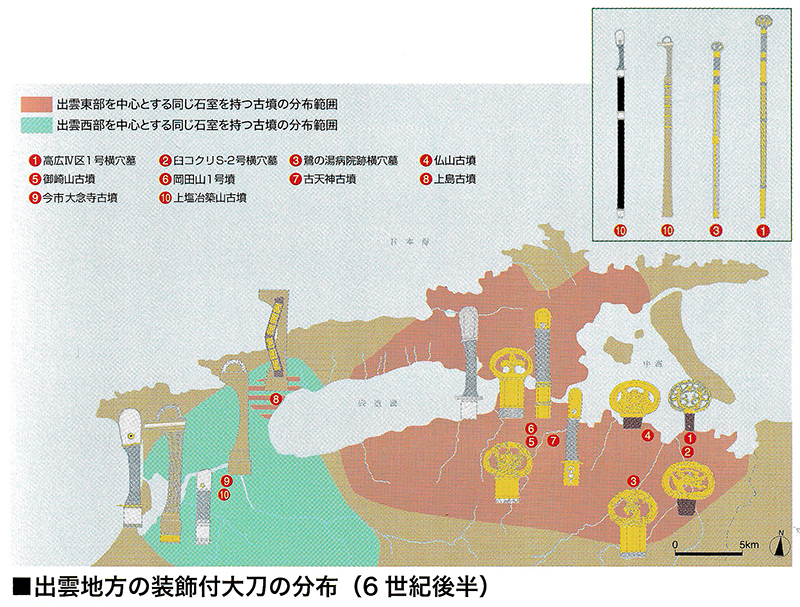

出雲の二種類の装飾付大刀

実は6世紀後半の出雲では、もう一つ、勢力を二分して対立的に張り合っていたものがある。それが当時の上級国民のあいだでステータスシンボルとして珍重されていた「装飾付大刀」なるものだ。

出雲では、前方後円墳(今市大念寺)を作った出雲郡・神門郡の勢力が、伝統的な「倭風大刀」を振り回し、前方後方墳(山代二子塚)を作った意宇郡の勢力が、大陸や朝鮮の影響を受けた「舶載系大刀」にニヤついていた。

これらは「大和政権の異なる工房で作られた」と考えられていて、要は中央の大豪族が、自分のシンパの勢力の結束を固めようと配っていたものらしい。

出雲出土の装飾大刀を検討すると、西部出雲出土のものはねじり環頭、くさび形柄頭などの伝統的倭風大刀で中央豪族の物部氏との関わり、東部出雲出土のものは単龍・三葉・獅噛・双龍など各種図像の環頭でつくられた大陸風飾り大刀で蘇我氏との結びつきで配布を受けていたが、物部氏滅亡後は出雲全体が同じような装飾大刀になるという。

(『出雲国風土記と古代遺跡』勝部昭/2002年)

つまり「出雲郡/神門郡」のバックには物部氏がつき、「意宇郡」のバックには蘇我氏がついていた。中央政界での対立が、そのまま出雲にも持ち込まれたわけで、出雲最大の二基の古墳も、物部氏と蘇我氏がスポンサーになったのだとしたらストーリーも見えてくる。

んで、このとき物部氏をバックにした地元豪族が「神門(かんど)臣」で、蘇我氏をバックにしたのが「出雲臣」すなわち出雲国造家だ。そして587年に中央政界で「物部守屋」が滅亡すると、連動して出雲国内の争いも、蘇我氏についた出雲国造家の勝利に終わった。

出雲の大刀は蘇我氏の「舶載系大刀」で統一され、神門臣は出雲臣と「同族」とされ、その下に組み込まれた。

おそらくここから出雲国造家の支配が出雲全域に及ぶようになったようだが、律令時代に中央政府から「国司」が派遣されてくると出雲国造家の政治的立場は弱まり、押し出されるように本拠を意宇郡の「熊野大社」から出雲郡の「杵築大社」(今の出雲大社)に移したと聞いている。

【関連記事】出雲大社はいつできたか〜『古事記外伝』

古事記が先か風土記が先か

ところで島根県古代文化センターの『解説 出雲国風土記』(2014年)によると、出雲国造家が編纂に関与して733年に完成したという『出雲国風土記』は、カミムスビとオオクニヌシの関係性などに「古事記の論理」の影響が見られ、オオクニヌシへの偏重からは「風土記の神話それ自体が、出雲国の地域社会の神話ではなく、あくまでもオオナモチを祭る出雲国造家の神話として編纂された」と考えるべきだという。

このとき「古事記の論理」というのは、古事記のほうが風土記より先に成立した、という定説に基づくもので、ここまで散々見てきたように古事記の序文が「偽書」で720年成立が偽証だとしたら、実は「風土記の神話」=「出雲国造家の神話」の方が先に存在していた可能性がある。

それを、他家の帝紀より充実したものをと望んだ蘇我馬子の要請に応えて、出雲国造家が「天皇記(蘇我氏の帝紀)」の素材として提供したのだとしたら・・・。

出雲国造家といえば山陰では随一の名家でもあるし、ここになら筑紫から越にいたるまで日本海の神話群が収集されていても不思議ではない。出雲が舞台ではない「出雲神話」は、こうして古事記にかなりの分量で残されることになった———とぼくは思うが、これは個人の感想。

古事記が排除する物部氏

古事記と日本書紀の違いのひとつに、大豪族「物部氏」の扱いがある。一言でいって、古事記は物部氏の活躍を排除したがっている印象がある。

ためしに両書を全文検索してみると、古事記は「物部」で3回しかヒットせず、うち一回は「武人(もののふ)」の意味なので人名は2回。

一方、日本書紀はぼくが数えた限りでは「物部」は101回。ヤマト建国以来の大豪族にふさわしい扱いだと思う。

というわけで、ぼくが古事記が排除したと思う「物部氏」を挙げてみるなら、三点。

物部氏の氏神「フツヌシ」の全削除

日本書紀の本文(正伝)では、アメワカヒコの次の使者に神々は「経津主神」を推薦したが、それを聞いた「武甕槌神」が強引に割り込んできたので、高皇産霊尊が両者を使者に選んでいる。

一方、古事記でアメノワカヒコの次として選ばれたのは「天尾羽張神」だったが、この神が息子の「建御雷神」を推すので、天照大御神が「天鳥船神」を副将につけて送り出している。

物部氏の氏神・フツヌシは、ここに限らず古事記から全カットされている。

神武東征におけるニギハヤヒの矮小化

日本書紀では、神武天皇の大和入りに激しく抵抗する「長髄彦」に対し、その君主におさまっていた「饒速日命」が帰順の説得にあたったが、応じないと見るやナガスネヒコを殺害し、全軍を率いて神武天皇に降伏している。

ニギハヤヒは物部氏の総帥で、神武天皇と同じ「天つ神のしるし」をもつ人物で、このニギハヤヒの大和の「国譲り」によって神武天皇は大和支配の正当性を得たことになる。

一方、古事記の「邇芸速日命」は「天つ神の御子が天降って来られたと聞きましたので、あとを追って天降ってまいりました」(次田真幸訳)と、特に何の役にも立たず、神武天皇は自力で大和土着の人々を殺しまくって即位している。

古事記の神武天皇は、大和の人からみれば侵略者であり、征服者だということだ。

物部氏の「出雲」攻略の功績をヤマトタケルに

日本書紀では、物部氏が出雲攻略の先兵となっている。

まず崇神天皇60年(長浜浩明さんの計算で237年頃)、勅命によって物部氏の「武諸隅」が出雲に「神宝」を提出させている。日本史学者の岡田精司氏によれば、神宝を奪われるのは、部族の降伏を意味するそうだ。

さらに垂仁天皇26年(長浜浩明さんの計算で254年頃)にも、五大夫の「物部十千根」が出雲に赴き、神宝の検校を行っている。それ以後、出雲の神宝(=部族)は物部十千根の管理下に置かれている。

一方、古事記で出雲を攻略したのは「倭建命」になっている。ヤマトタケルはクマソタケルを殺害したあと出雲に立ち寄り、族長のイズモタケルと親交を結んだと見せかけて、騙し討ちでこれも殺害している。

———出雲の国譲り、神武東征、そして出雲の降伏という重要局面で、古事記は物部氏の手柄をことごとく消し去っているというわけで、こんなことして得になるのは物部守屋を宿敵とした、蘇我馬子しか思い浮かばない。

まぁ大した根拠にはならない印象論だが、こんな点からも古事記が元は蘇我氏の「天皇記(帝紀)」だったという説を、ぼくは強く支持したくなるのだった。

【4/23追記】

何回か前の記事で、古事記には「高天原=大和」と「葦原中国=出雲」のあいだに見えない境界線が設定されていて、オオクニヌシら国つ神が「葦原中国=出雲」だけに留まって「高天原=大和」には入ってこないようにブロックしている印象があると書いた。

これ、古事記を編纂したのが「崇仏派」の蘇我氏ならやりかねない発想という気もするが、考えすぎか。

古事記と日本書紀(9)につづく