「萬二千餘里」は「記号的数値」か

邪馬台国の「謎」はつまるところ、その所在地の問題につきるだろう。

昔から、魏志倭人伝の「方位」をとれば九州に、「距離」をとれば畿内(大和)に、で争われてきたそうだが、現代人よりは漢文が身近にあった新井白石や本居宣長は、最終的に九州説をとっていたようだ。

ぼくも方位の面から九州説を支持しているものの、何事もまずは反対意見に謙虚に耳を傾けることから始まるという。

![『NHKさかのぼり日本史 外交篇[10]飛鳥〜縄文 こうして”クニ”が生まれた———なぜ、列島に「日本」という国ができたのか』](https://idegaku.com/wp-content/uploads/2025/11/bd8e91062b614d38ffdad24c83469058.webp)

それで読んでみたのが、(当時)国立歴史民俗博物館の教授だった仁藤敦史さんの畿内説。ぼくは学界のことは何も知らないが、仁藤さんのお名前はいろんな本で見かけるので、おそらくは畿内説(大和説)の中心的人物なんじゃないかと思う。

さて畿内説のネックになるのが、魏志倭人伝には帯方郡から邪馬台国までの総距離が「萬二千餘里(12000里)」だと明記してあること。帯方郡から「不弥国」までの距離を足していくと10700里になるので、トータル12000里を信じれば、邪馬台国は不弥国のちょっと先、ということになってしまう。

だが仁藤さんによれば、「萬二千餘里」は実際の距離ではなく「記号的数値」なのだという。

三国時代の中国人の世界観では、万里の長城に象徴されるように、中心は方万里、四海の一つ東海は、約一万二千里という前提で物事を考えていた。

したがって、帯方郡から邪馬台国までの一万二千里は、実際の距離ではなく、途中に「水行・陸行」の表現を加えることで、四海のはずれを示す記号的数値となっており、魏王朝の間接的な支配が及ぶ、限界の地という意味を持たされていたと考えられる。

(『NHKさかのぼり日本史 外交篇[10]飛鳥〜縄文 こうして”クニ”が生まれた———なぜ、列島に「日本」という国ができたのか』2013年)

三国時代の中国は、洛陽を中心に東西1万里、南北1万里の正方形の中に位置していると考えられ、その外側の東西3万5千里、南北3万5千里までが「夷狄らが住む四海」。

(ちと計算は合わないが)この机上の世界観から出てきたのが、「東の果て」にある邪馬台国までの「萬二千餘里」なので、これは実際の距離ではない、というのが仁藤さんのお考えだ。

うーむ、なるほど・・・と思いつつも今いち納得できないのは、不弥国までの10700里が、総距離の89%にまで達している点。

九州説では、「狗邪韓国」から対馬、対馬から壱岐、という確実な距離70キロを倭人伝の「千餘里」で割って、倭人伝の「一里」を約70mとして計算する。んでこれを基準に他の距離も計算して、「奴国」を福岡市、「不弥国」を御笠川の周辺、とごく具体的に考えていく。

倭人伝にはそこまでリアルに書かれているのに、あと残り10%というところで急に、その先が観念的な「記号的数値」になると言われても、正直、煙に巻かれたような気分だ。

それに仁藤さんは、不弥国から先(南)は「舟車の通ずる所」ではない未開地だから「水行」「陸行」という漠然とした表現に変わるといわれるが、倭人伝には「女王国より以北は、其の戸数・道里は略儀を得べきも(おおよそを書くことができるが)」ともあるわけで、不弥国から邪馬台国までの「戸数・道里」については、魏の使者は十分に知っていたことになる。

つまりそこは「記号的数値」で表すべき未開地というわけではない。

それじゃ『三国志』全65巻で、他にも「記号的数値」である「萬二千餘里」が出てくるかと検索してみたところ、倭人伝のこの一点しか見当たらない。

やむなく範囲を広げてみると、「鮮卑伝」への「裴松之注釈」で「萬二千餘里」がヒットした。ただこれは、鮮卑の領土が東西12000里、南北7000里に広がっているという記述で、中国からの距離の件ではなかった。

困り果てて仁藤さんの他の文章を当たったところ、別の本にこんな説明が書いてあった。

それは、主に大月氏国と呼ばれる、西側の対になる国である大月氏国にも「親魏大月氏王」という印が与えられていて、東側が「親魏倭王」という同じ印が与えられているペアになる国なのですが、そこの国も一万二千里と書いてあります。

従って、それは実際の距離というよりも、地の果てというような、いわゆる実効的な支配がギリギリ及ぶ地の果てという意識で書かれていると解釈でき、必ずしも一万二千里を金科玉条に実数とみて考えていくのは大きな間違いを犯すのではないかと考えます。

(『邪馬台国時代のクニグニ』2015年)

なるほど、東の果ての邪馬台国と、西の果ての大月氏国はどっちも「萬二千餘里」なのか・・・。

ぼくは一般人なので、残念ながらすべての中国古典を検索できるような環境にはない。それで仕方なくインターネットで検索してみると、世の中には『三国志』マニアの方々が沢山いて、いろいろ情報を得ることができた。

マニアの皆さんによると、『漢書西域伝』には大月氏国は「長安」から11600里、『後漢書西域伝』には「洛陽」から16370里と書いてあるんだそうだ。

でもそれだと大月氏国は「記号的数値」の「萬二千餘里」というより、不弥国までの具体的な実数、10700里に近い記述がなされているように思えるな・・・。

※なお、博多から南に直線距離で1300里(約90km)だと熊本市に達してしまうが、魏使は「小田・平塚遺跡群」のある朝倉市や、佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」それから「山門遺跡群」などを調査したと思われるので、移動距離で90kmはフツーに考えられる距離だろう。

邪馬台国畿内説の「方位」

つづいては畿内説の「方位」について。この点について畿内説の分が悪いのは、太陽さえ出ていれば、方位なんて小学生にだって分かることだろう。

なので倭人伝では、対馬から壱岐を「南」、末羅国から伊都国を「東南」、伊都国から奴国までも「東南」と記しているが、これらの方位には当然、何の疑問もない(かなり地軸が西に傾いてる気もするが)。

問題はこのあとで、不弥国から「南」、そしてまた「南」とある邪馬台国の所在地を、畿内説では現代の地図上では「北東」にあたる近畿地方に持っていくわけだが、仁藤さんの説明はこうだ。

方位においても、東海のはずれという意識と呉に接する南の大国という意識が混在し、帯方郡の「東南」に位置し、ある時は南、またある時は東に向かうと表現されている。

(『NHKさかのぼり日本史 外交篇[10]飛鳥〜縄文 こうして”クニ”が生まれた———なぜ、列島に「日本」という国ができたのか』)

従って、距離や方位に大きな信頼を置いて邪馬台国の位置論を議論することは危険である。

千里などの端数がない記載が多いのも正確さを疑わせるのに十分な証拠となる。

倭人伝の「乍南乍東」は朝鮮半島での移動に限った話で、狗邪韓国から先の方位には問題がない気がするが、一か所ユルい表現があるから全体として信用できない、というのが仁藤さんのご意見のようだ。信用できないから、不弥国からの「南」を勝手に「東」に書き変えることもやむを得ない、ってことだろうか。

念のため、多少は地理をイメージできる「魏志韓伝」も通読してみたが、そちらの東西南北も特に間違った方位で記されている箇所はないように思える。

それとチト気になったのは、距離や方位から邪馬台国の位置を考えるのは「危険」だというところ。それだと九州説になってしまうので「危険」ってことなんだろうか。

「鏡」と「鉄」の分配

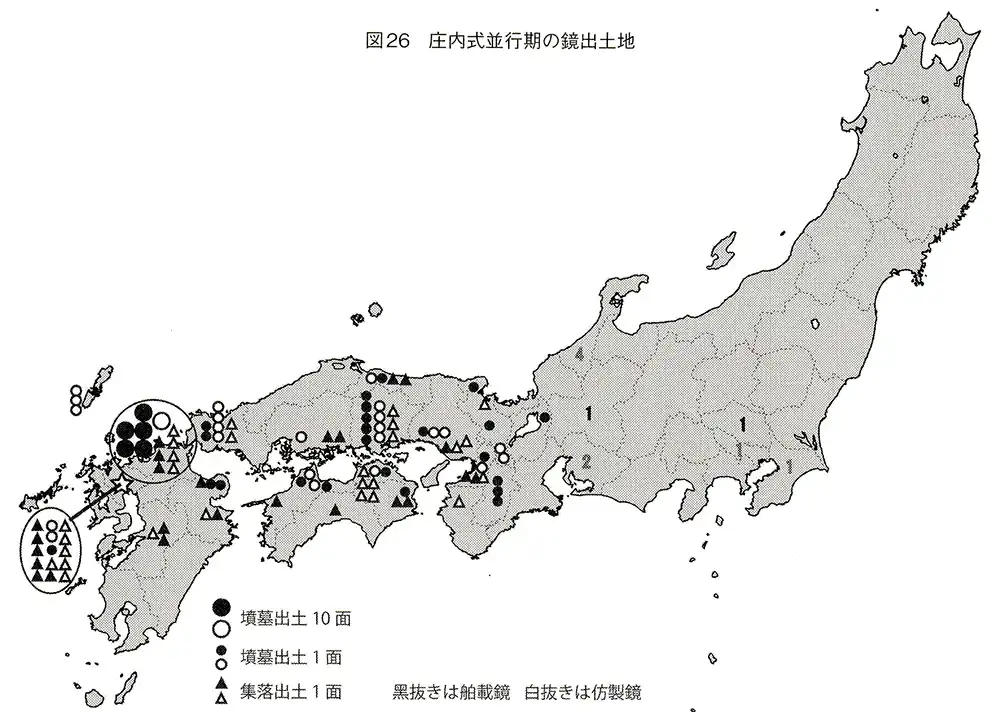

予定よりダラダラ長くなってきたのでササッと進めると、仁藤さんは卑弥呼が「好物」として、魏の皇帝から「銅鏡百枚」を授けられたという倭人伝の記述について「卑弥呼から各地の首長へ鏡を授け、支配力を高めた可能性がある」と説明されているが、それだと邪馬台国九州説になってしまうという図が、これ。

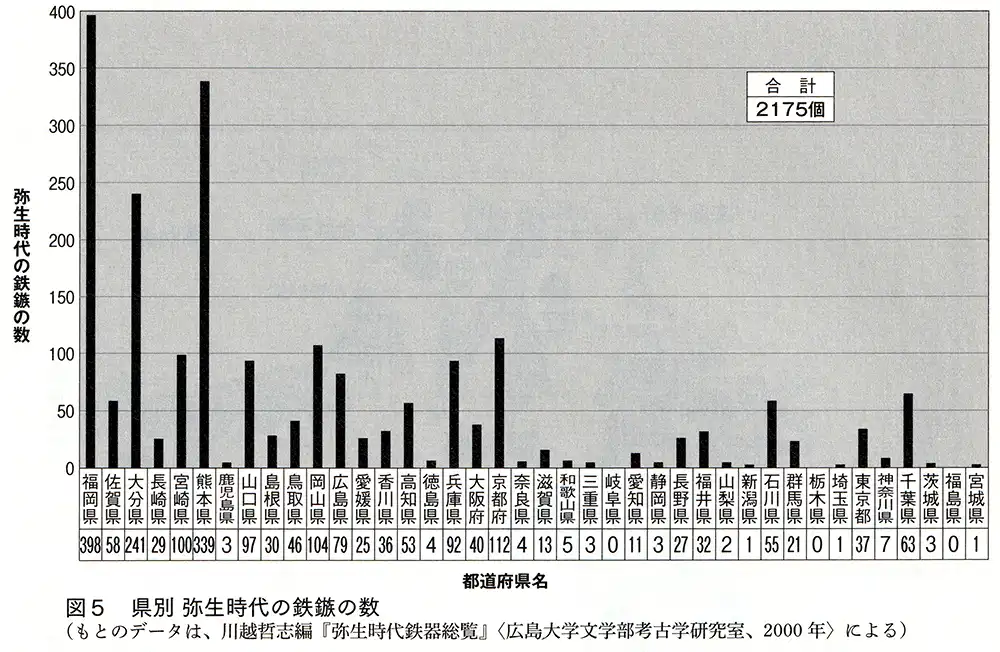

また、「鉄を中心とする流通政策が卑弥呼の王権にとって重要な関心事であった」として、卑弥呼が鉄の安定供給を確保することで「倭国大乱」を収めたといわれるが、それもまた邪馬台国九州説の根拠になってしまうというグラフが、これ。

上の2つの図について、多少の説明を加えた記事はこちら。

あと、仁藤さんの学説とは関係ない話で、「戸数」の問題でも畿内説、というか大和説は分が悪い印象がある。

あくまで単純な比較になるが、倭人伝によれば「奴国」の戸数は2万戸で、現在の福岡平野は250平方キロ。奈良盆地は300平方キロなので、単純計算で戸数は2万6千戸で、これだと投馬国の5万戸、邪馬台国の7万戸には狭すぎる気がする。

すると奴国の福岡平野の「南」には、1200平方キロという筑紫平野が広がっていて、ここなら単純計算で9万6千戸が収容可能になる。

「水行」とは海を行くことではない

「方位」をとれば九州説、「距離」をとれば畿内説(大和説)だといわれるのは、不弥国から投馬国への「水行20日」と投馬国から邪馬台国までの「水行10日陸行一月」を”移動に要した日数”だとすると、鹿児島を抜けて沖縄、台湾にまで到達してしまうので、「方位」を南から東にねじ曲げれば、だいたい畿内につく距離なんじゃないか———という、なんともアバウトな発想によるものらしい。

ただぼくの愛読書には、「水行」は海を行くことではないという主張があるので、今回は手短かにそれを紹介してみたい。

まず倭人伝では、海を渡ったことが確実なときは「度一海」「渡一海」を使い、『三国志』全体では他に「海行」「船行」「乗船」といった表現がある。

一方「水行」は、『三国志』全65巻を通して倭人伝の3回(帯方郡ー狗邪韓国、不弥国ー投馬国、投馬国ー邪馬台国)しか出てこない、非常に珍しい言い回しだという。

それで、より古い『史記』で「水行」がどう使われているかと調べると、「陸行」「泥行」「山行」と一緒に使われていて、どうやら陸域での行動を表しているように見える。『史書』の「越絶書」にも、「越人は山だって水行する」なんて文章があるそうだ。

しかし陸には河川もあるわけで、じゃあ『三国志』に「河行」「川行」が出てくるかというと、そんな表現は存在しない。んじゃ河川でのことは、どう表現したらいいというのか。

それに、そもそも「行」とは、単純に移動することだけを指す表現なのか。

たとえば末羅国の記述には「行不見前人」とあって、ここでは「行」は主語になっている。訳は「ここでの行動は前の人を見ることも出来ないものだった」といったところで、「行」は「おこない」「行為」「行動」といった意味を含んでいそうだ。

記述様式にも疑問があって、もしも「南水行二十日至投馬国」とでも書いてあれば水行20日で投馬国に着いた———になるが、実際の原文は「南至投馬國、水行二十日」で、これだと南の投馬國に至ったという文と、水行20日は繋がっていない別々の文にも読めてしまう。

で、以上を綜合すると、「水行」は川を中心にした行動のことで、「二十日」はそこでの滞在日数である可能性がある。

倭人伝には倭人の習俗についての詳細な記録が載っているが、それらは魏の使者が投馬国で20日、邪馬台国で40日滞在することで集めた、リアルな目撃証言である。

———というようなことがぼくの愛読書『安曇族と住吉の神』(亀山勝/2012年)と『露見せり邪馬台国』(中嶋信文/2013年)に書いてある。いずれもっと詳しく取り上げる予定。

邪馬台国(2)につづく