ひとくちに「記紀」というものの、古事記と日本書紀では握り寿司とちらし寿司、たこ焼きと明石焼きほど違っていて、きっちり区別していく必要があります。その違いは多岐にわたりますが、まずはその「成立」の違いから、サイトの「焼き直し」を始めたいと思います。

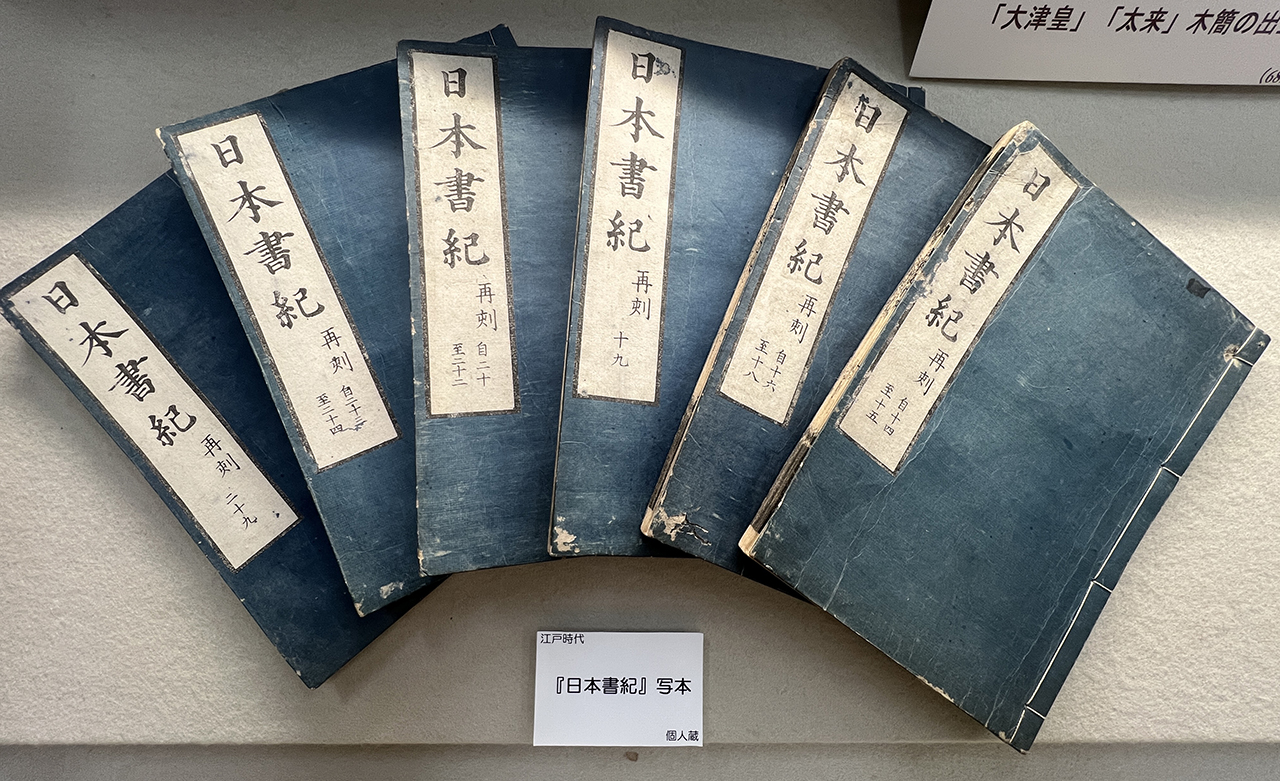

日本書紀ができるまで

日本書紀によれば、日本書紀の編纂がはじまったのは681年のこと。

大極殿にお出ましになった天武天皇は、川嶋・忍壁の皇子や皇族たち、上毛野・忌部・阿曇らの豪族に対し「帝紀と上古の諸事」の記録と校定を命じ、中臣大嶋と平群子首がそれを記録した———とある。

691年には持統天皇の命令で、18の氏族(大三輪・雀部・石上・藤原・石川・巨勢・膳部・春日・上毛野・大伴・紀伊・平群・羽田・阿倍・佐伯・采女・穂積・阿曇)が、祖先の「墓記」を提出させられたとあり、日本書紀に載る神話や伝承はこのとき集められた、という説もあるようだ。

そして『続日本紀』によれば、714年に「紀清人」と「三宅藤麻呂」に対して「国史」の撰修が命じられ、720年には完成した「日本紀」が天武天皇の第6皇子「舎人親王」の手で奏上されたとある。

古事記ができるまで

一方、古事記はその「序文」によれば、天武天皇(在位673〜686)が自ら厳選した「帝王の日嗣(系譜と歴史)」と「先代の旧辞(神々の神話)」を、当時28才の舎人「稗田阿礼」に「誦習(しょうしゅう)」させ、それを30年ほど後の710年、元明天皇の勅命で「太安万侶」が稗田阿礼から聞き取って書き起こし、712年に成書として献上された———というのが成立の経緯だとされている。

これ、一見すると日本書紀と似たような経緯にも思えるが、決定的に違うのが、古事記の成立は古事記の序文だけが主張してるものに過ぎず、それを裏付けてくれる客観的な第三者がいないこと。国家の記録に古事記の存在はない、ということだ。

また、約30年ものあいだ、世界で唯一人「古事記」を記憶していたという稗田阿礼も「謎の人物」で、天武天皇の側近(舎人)だという割には位階勲等どころか、朝臣とか臣、連のような「姓(かばね)」さえない。

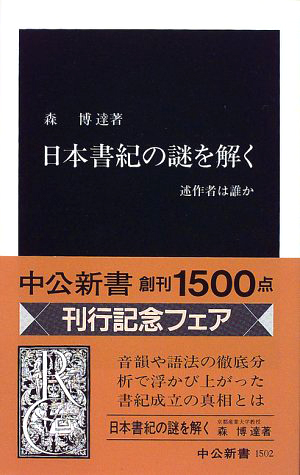

日本書紀を書いた人

言語学者・森博達さんらの研究により、実際に日本書紀を執筆した人については、すでに見当が付けられている(『日本書紀の謎を解く』1999年)。

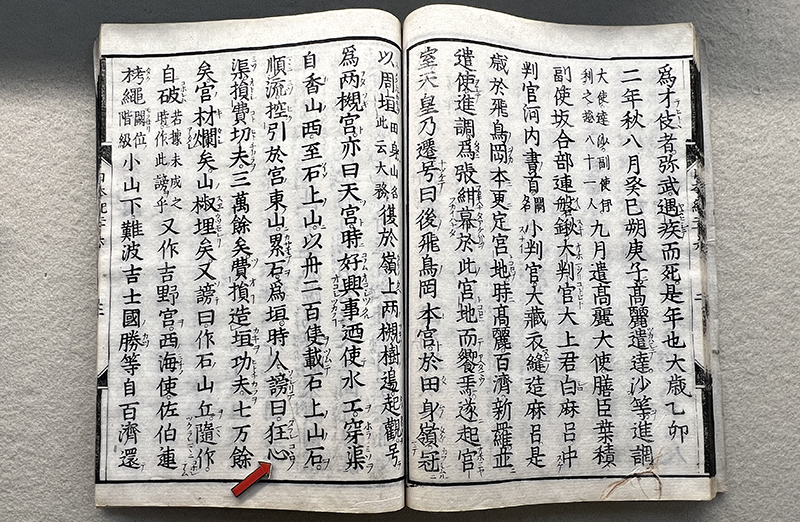

森さんによれば、「正音・正格漢文」で書かれている巻は、持統天皇に重用された中国語の発音の教授「音博士」の「続守言」と「薩弘恪」が書いたもので、「倭音・和化漢文」で日本語のクセ(倭習)丸出しの巻は、文武朝以降に「山田史御方(山田三方)」という学者が書いたもの。

それら全体に潤色・加筆をして、最終巻の持統紀を書いたのが(上記の)「紀清人」と「三宅藤麻呂」———ということのようだ。

ちなみに「倭習」で書かれたのが、神代〜允恭と推古・舒明・天武で、中国語ネイティブで書かれたのが、雄略〜用明と皇極〜天智ということだが、現代語訳しか読めないぼくら一般人には、あまり関係ない話か。

古事記を書いた人

一方、古事記を書いた人は、その序文によれば「太安万侶」。

この人は正史『続日本紀』に5回も登場する高級官僚で、1979年には奈良市で遺骨と墓誌まで発見されている実在の人物だ。

ところがそんな上級国民の一大事績であるはずの古事記の撰録は、国家の記録に載せられていない。『続日本紀』716年9月23日には、太安万侶が「氏の長」に任じられた件が載るが、いやいや、そんなことより古事記の撰録の方がよっぽど重要なんじゃないの?

日本書紀を読んだ人

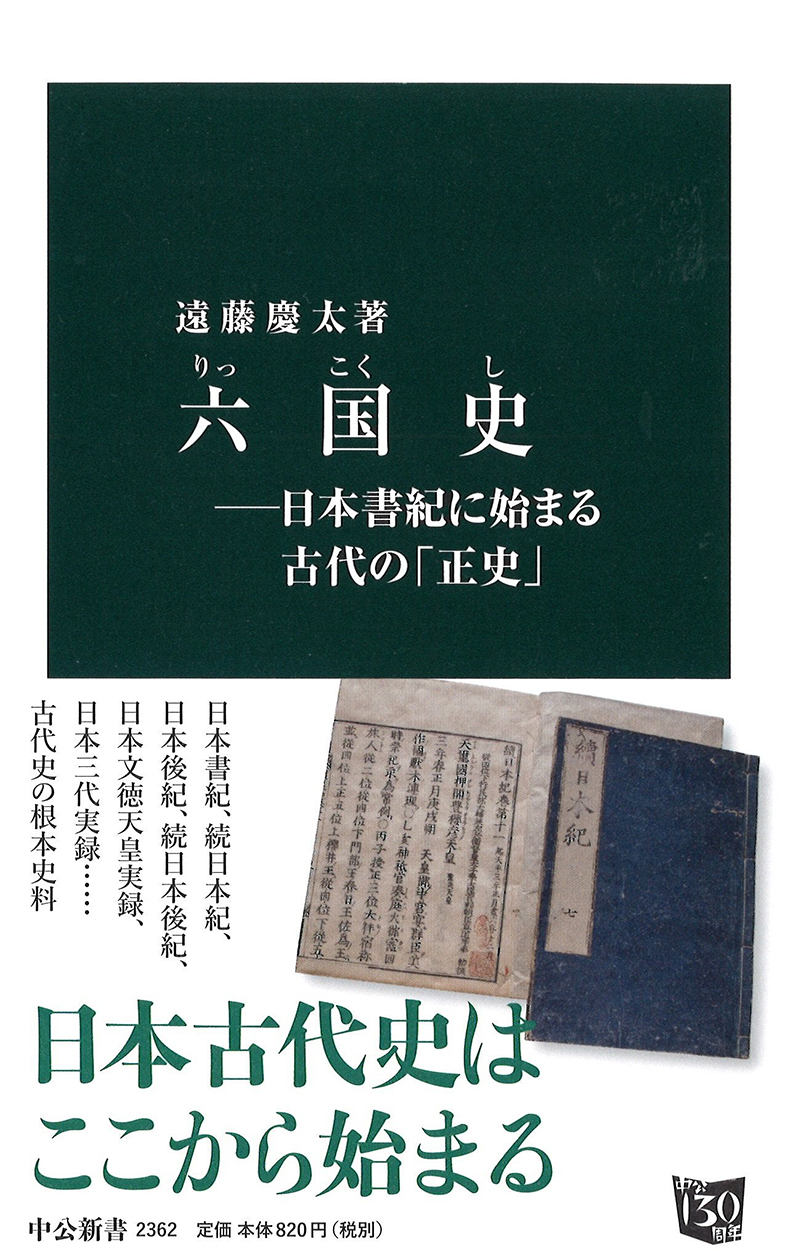

日本書紀成立の翌721年、第一回の「日本紀講」が開かれて、お披露目が行われたという。こうした講義は大宝律令や養老律令でも行われていて、歴史学者の遠藤慶太さんは、日本書紀は「講書を前提としてまとめられたとも考えられる」と書かれている。

このように考えると、『日本書紀』が完成した当初の読者は朝廷に仕える官人たちだった。

(『六国史』遠藤慶太/2016年)

『日本書紀』持統天皇5年(691)8月をみると、詔により18の古代氏族――大三輪・雀部・石上・藤原・石川・巨勢・膳部・春日・上毛野・大伴・紀伊・平群・羽田・阿倍・佐伯・釆女・穂積・阿曇氏が「その祖らの墓記」を提出している。

この18氏族は史書の編纂を進めていた朝廷に、自氏の祖に関わる記録・伝承を提供していた。その彼ら官人たちに講義を行い、彼らが読者になったのである。

なので遠藤さんは、神代に登場する「古代氏族の始祖や氏族が奉仕する祭祀の起源についての記述」などは、「諸資料の提供者に配慮をした」もので、「いくら勅撰の権威があるとはいえ、一方的な『歴史』を提示することは難しい」とお考えだ。

日本書紀は、時の実力者が好き勝手に書き換えられるようなものではなかった、ということか。

古事記を読んだ人

一方、古事記が始めて文献上に現れたのは、その序文が成立を主張する712年より100年も後の、812年に開かれた「日本紀講」の講義記録、『弘仁私記』の序文(またぁ?)だという。

宗教学者の斎藤英喜さんによれば、日本紀講のなかで古事記は、古代ヤマトの古語(倭語)を音読するための参考書・サブテキストとして使われたのだそうだ。

ではこうした古代ヤマトの古語を示すときの典拠はなにか。そう、いうまでもなく「古事記』であった。

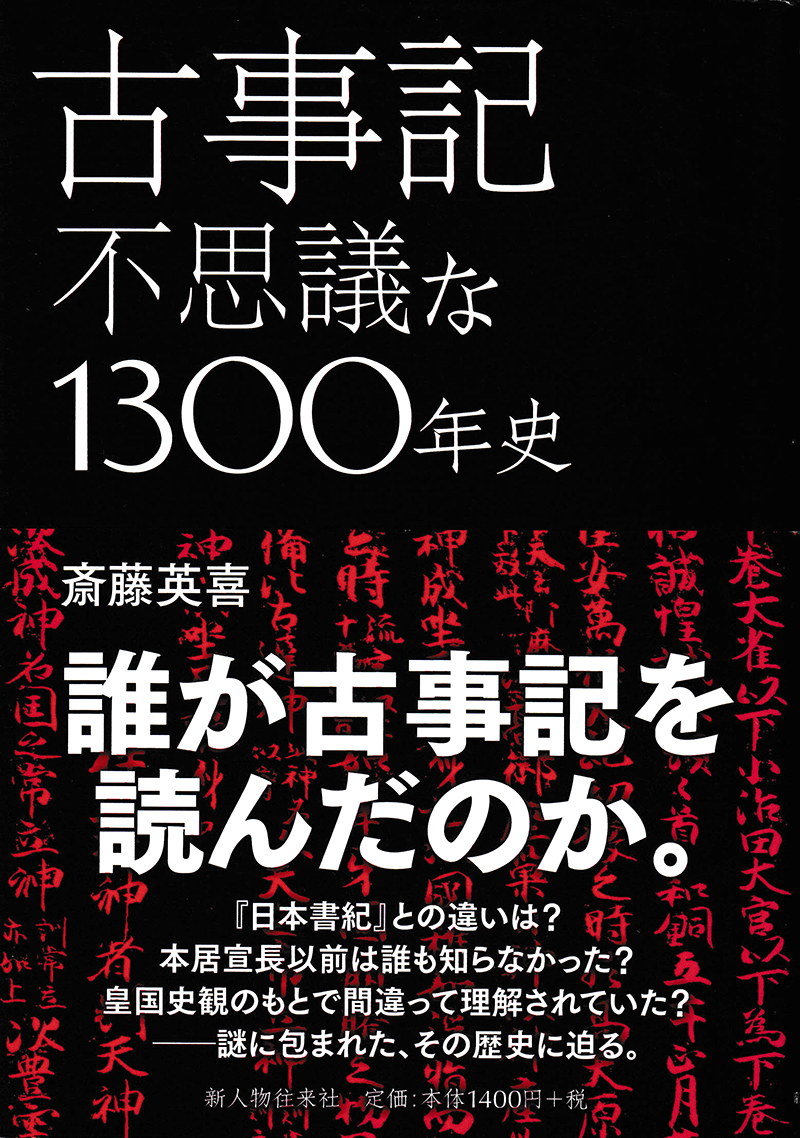

(『古事記 不思議な1300年史』斎藤英喜/2012年)

たとえば『日本書紀』一書〔第九〕でイザナミの死体からイカヅチ神が生まれる場面に出てくる「陰上」という文字表記は、どう読んだらいいのか。

そこで博士は『古事記」に出てくる「美蕃登」(ミホト)という古語を参照して、「日本書紀』の「陰上」をホトと読むと講義していくのである。

平安時代にもなると、飛鳥時代以前の古い日本語はすっかり失われていたということか。漢文のように見えて、実際には「夜露死苦」みたいに古語の発音が書いてある古事記は、車輪のもう片方の役目を果たしていたようだ。

ただ、日本紀講の副読本は古事記だけだったわけじゃなくて、『先代旧事本紀』や『上宮紀』を始め、『大倭本紀』『仮名日本紀』なんて本も使われていたんだそうだ。

古事記が「記紀」として日本書紀と肩を並べる存在になったのは、18世紀に本居宣長が『古事記伝』を書いてからだと、斎藤さんの本には書いてある。

古事記と日本書紀(2)へつづく