山陰最大の弥生ムラ「妻木晩田遺跡」

いわゆる「倭国大乱」で「倭人」たちが殺し合いをしていたという2世紀後半に、その最盛期を迎えていた弥生ムラが山陰にある。鳥取県大山町の「妻木晩田(むきばんだ)」遺跡」だ。

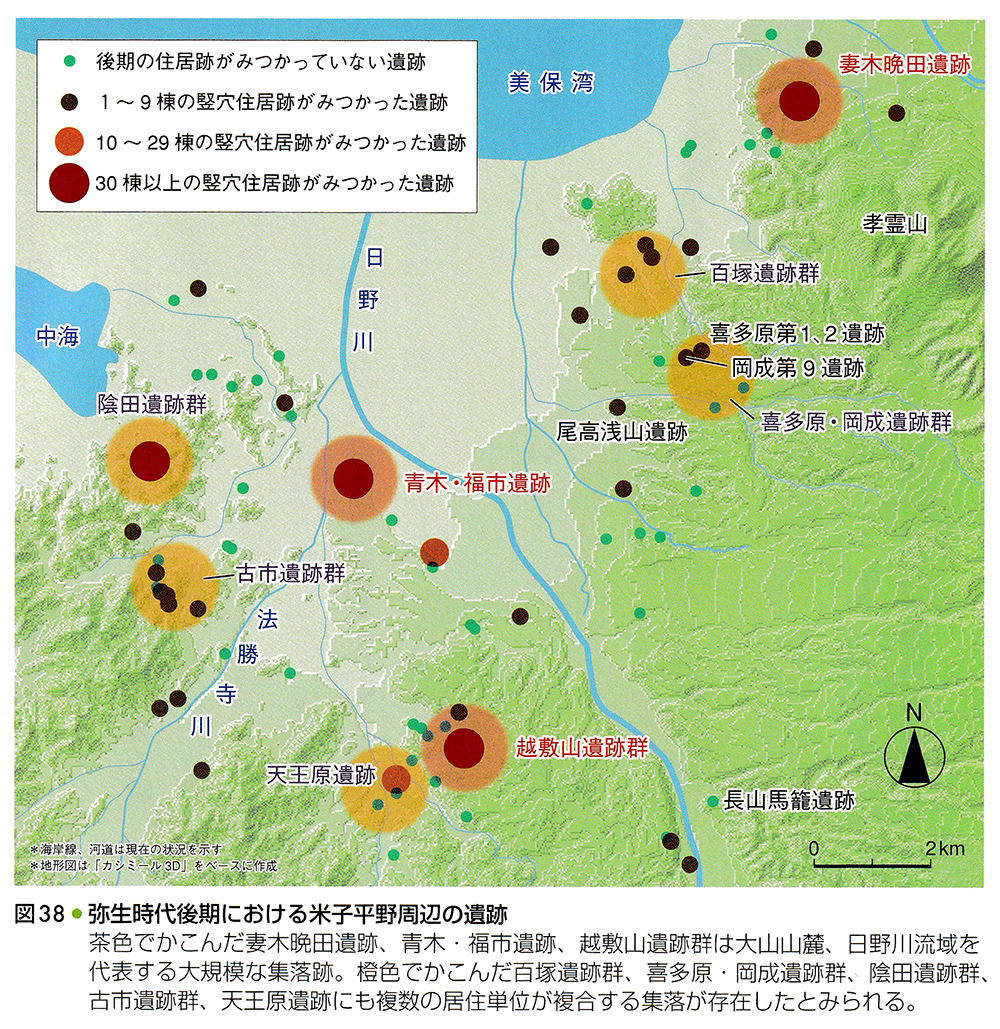

「晩田山」という小高い丘陵に広がった妻木晩田遺跡は、東西約2km、南北約1.5km、面積300haと、あの「吉野ヶ里遺跡」や「唐古・鍵遺跡」の8倍という規模を誇り、これまでに見つかっている竪穴住居跡は450棟、掘立柱建物跡は510棟というスケールだ。

地元の考古学者、濵田竜彦さんによれば、1世紀初頭に手狭になった平野から、丘陵に新天地を求めた人たちが始めた妻木晩田ムラは、2世紀後半にそのピークを迎え、3世紀末には終焉したのだという。

出雲と妻木晩田遺跡

この山陰最大の弥生集落が「出雲」と関わりを持つようになったのは、AD100年頃のこと。妻木晩田の「洞ノ原墳墓群」に造営された「四隅突出型墳丘墓」がその物証になるようだ。

洞ノ原に最初に造営されたリーダーのお墓は「方形貼石墓」というスタイルで、まだ「四隅突出型」ではなかった。その次に造られた「洞ノ原1号墓」から四隅突出型に変わったので、妻木晩田の2代目リーダーの時から、出雲との結びつきを強めていったことが窺えるのだという。

んで、そんな墳丘墓を造営するかたわらで、妻木晩田では丘陵の頂部を取り囲む「環濠」が掘削されている。濠の幅は5mほどで、直径65mの範囲に円を描くように巡らされていたそうだ。

ただ、この環濠はよく言われるような「防塞施設」ではなかったらしい。武器も見つかってないし、環濠の内側に居住域もない。

上の写真は松江市の丘陵上に築かれた「田和山遺跡」の三重環濠。

妻木晩田遺跡の環濠より100年以上昔に放棄されたもので、見ての通りに環濠の中心に住居はなく、「神殿」と見られる掘立柱建物跡が一棟あるだけ。

濵田さんはそれを「村の聖域」だろうと書かれているわけだが、妻木晩田の環濠も同様で、その空間は「広場のような状態だった可能性が高い」とのこと。べつに外敵に備えてつくられたものではなかったようだ。

そして妻木晩田遺跡では、「倭国大乱」の時代を生き抜いたムラにも関わらず、ついに最後の最後まで、集落全体をかこうような環濠は造られなかった。

妻木晩田遺跡と倭国大乱

妻木晩田遺跡では「倭国大乱」を含む2世紀後半に人口が増大し、ムラの最盛期を迎える。

といっても妻木晩田が周辺のムラを殺しまくったり、呑み込んだりしたわけじゃなくて、同じように周りの集落も最盛期を迎えていたのだという。

例えば当時の妻木晩田には100世帯ほどが生活していたというが、近隣にある大山山麓の「越敷山遺跡群」でも竪穴住居が40軒以上に増えて、大いに賑わっていたらしい。

これ、フツーに考えれば、「伯耆国」は「倭国大乱」とは無縁だったことになるだろう。

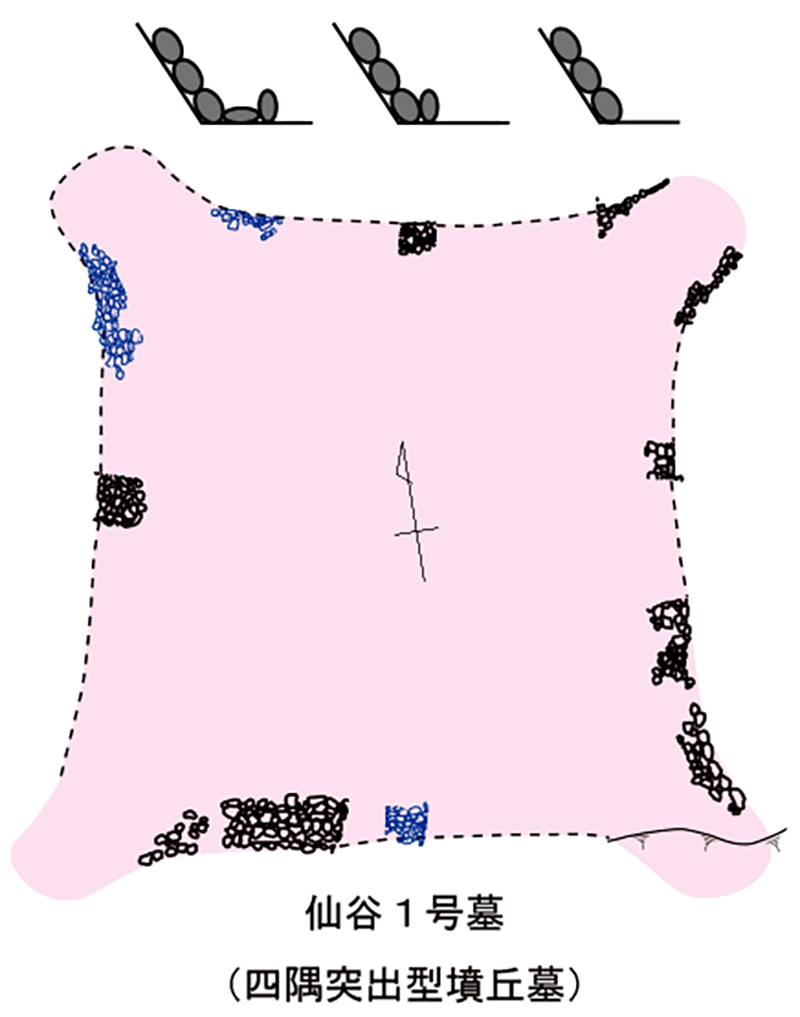

また、妻木晩田で最大となる四隅突出型墳丘墓「仙谷1号墓」は、一辺15m、高さ1m強という規模で、妻木晩田が最盛期を迎える直前、つまりは「倭国大乱」の直前に造営されたものだが、出雲地域とのつながりもピークに向かっていたようだ。

濵田さんは仙谷1号墓を、「出雲地域との関係を背景に、強力なリーダーシップを発揮していた」「山陰随一の規模を誇る大集落へと妻木晩田遺跡を導いた立役者」のお墓だろうと書かれている。

初代「出雲王」の西谷3号墓

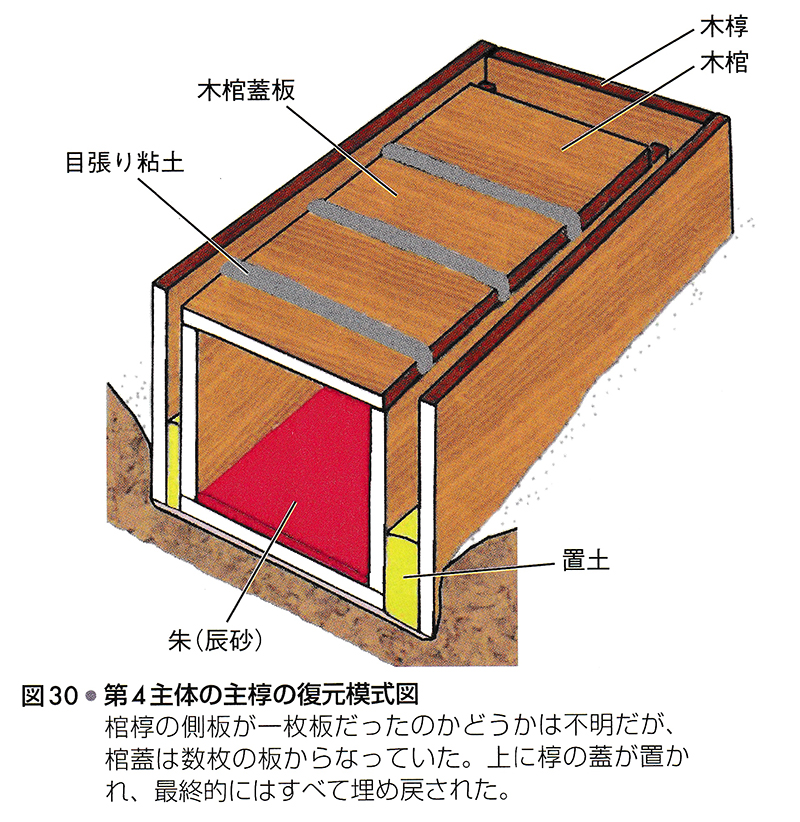

仙谷1号墓にやや遅れて「倭国大乱」の真っ最中に、出雲市に突如として現れた大型の四隅突出型が「西谷3号墓」だ。突出部を除いた墳丘は40x30m、高さは4.5mもあり、使われた「貼石」は25000個にもおよぶという。

なお「魏志倭人伝」には「倭人の葬式に棺はあるが、槨はない(其死、有棺無槨)」と記されているが、西谷3号墓は土壙内の棺の外側には「槨(外箱)」が組み立てられて、「入念な棺槨二重構造」になっていたようだ。

出雲は、中国人の言う「倭人」の国ではなかったのだろうか(もちろん”日本人”だが)。

さて考古学者の渡辺貞幸さんによると、西谷3号墓の被葬者こそが、初代の「出雲王」だろうとのこと。

その葬儀はかつてない盛大なもので、墳丘上で使われた土器は220個以上にのぼるという。その内訳は、地元出雲のものが6割、「特殊器台・特殊壺」など吉備のものが14%、丹後や北陸の「丹越系」が21%とバラエティに富んでいて、各地からの参列者は100名近いと推定されているそうだ。

丹後などの北近畿は、四隅突出型の墳丘こそ採用していないものの、「倭国大乱」の期間でも出雲とは友好関係を維持していたということだろう。

四隅突出型、北陸へ!

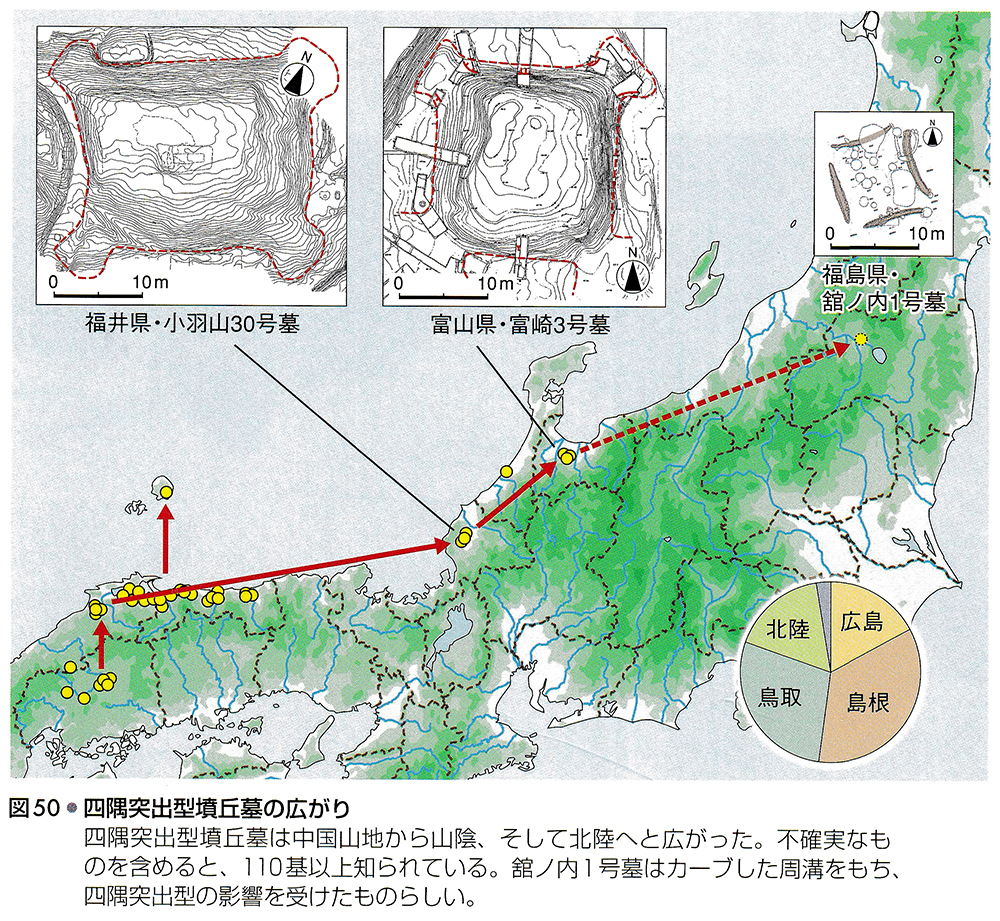

そもそも四隅突出型墳丘墓は、弥生中期後葉に広島県北部の山間部にはじめて出現したものらしい。

初期のものは「低い長方形のマウンドの斜面に石を貼り、四方の稜線に横位に置いた石を直線的に並べる」という特徴をもっていて、妻木晩田遺跡の「洞ノ原1号墓」もその系統にあるという。

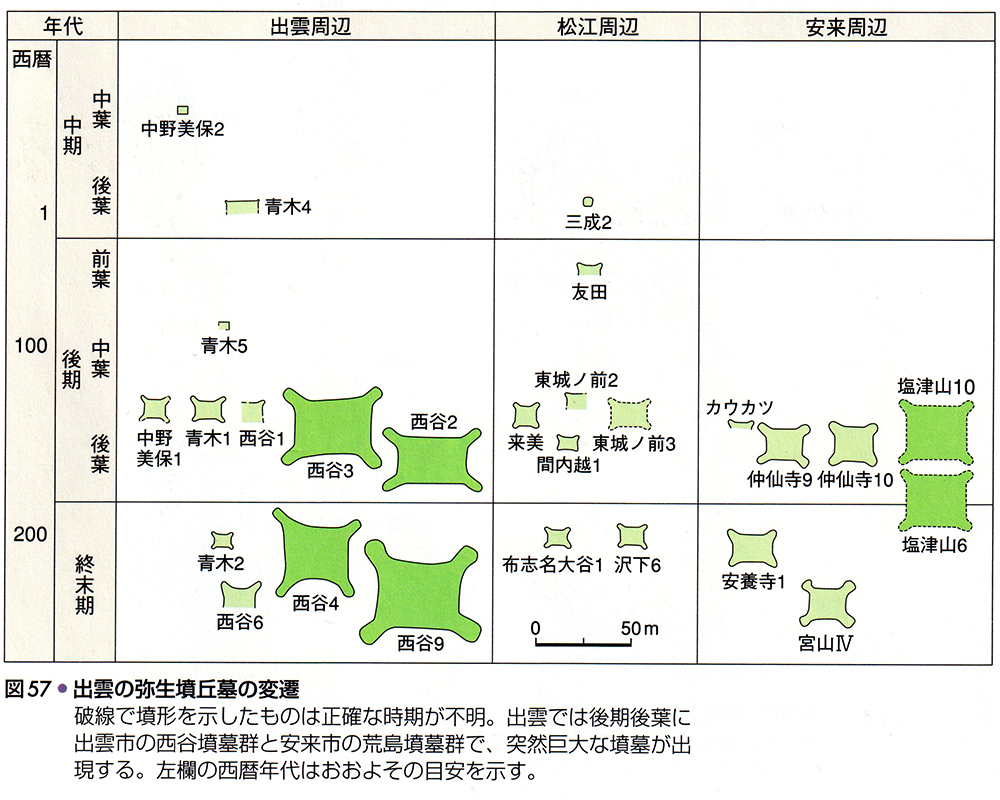

それが西谷3号墓の出現で、いきなり巨大化したことがわかるのが、下の「図57 出雲の弥生墳丘墓の変遷」。それ以後「出雲」では、ざっと50年間に合計4基の「王墓」が造られている。

ちなみに西谷3号墓と同じ頃、すなわち「倭国大乱」の頃に、北陸でもはじめての四隅突出型が造営されている。福井県福井市の「小羽山30号墓」だ。

貼石などの装飾はないものの、突出部を含めた全長は33×27.5m、高さも2.7mとなかなかのサイズだ(西谷3号墓は突出部を含めると55x40m、高さ4.5m)。

渡辺さんは、北陸にいきなり現れたこの四隅突出型は、出雲から「パッケージ」として持ち込まれたもので、その背景には「出雲王」の強大な影響力が想定されるとお考えだ。

「オオクニヌシ」の誕生

ところで渡辺さんは西谷3号墓の被葬者を、「荒神谷遺跡の青銅器埋納を主宰した首長層と系譜的につながる人物」だった可能性があるといわれる。

ぼくもそう思う。

ただ、上の「図57」に見えるように、西谷3号墓の時点では出雲東部の「安来(能義)平野」にも四隅突出型の「王墓」が造営されていて、出雲はまだ統一されてはいなかったようだ。安来は後の「意宇(おう)郡」に含まれるが、そこには後の「出雲国造家(出雲臣)」の先祖がいたのかも知れない。

渡辺さんは、安来平野(荒島丘陵)の「荒島墳墓群」の四隅突出型は、出雲平野の「西谷墳墓群」のものとは造り方が異なるといわれていて、「荒島」では中規模でも墳裾に二段の配石を行っているのに対して、「西谷」では墳丘規模が大きいのに配石が一段で終わっていたりと、「墳墓の各要素にみられる秩序が出雲の東西で統一されていなかった」と書かれている。

なので渡辺さんによれば、西暦200年ごろの出雲では、西の「西谷王朝」と東の「荒島王朝」が並立していた———という政治状況が考えられるのだという。

ところが、弥生時代の終末期(AD220〜250頃)になると、そんな政治状況が一変し、出雲の東西がついに完全なる統一を遂げる。その物証となるのが、出雲国で最後となる四隅突出型「9号墳」だ。

突出部を含めたそのサイズは62x55mと、55x40mの3号墓を一回りパワーアップ。墳丘裾の配石構造も三段にと、こちらも豪華にパワーアップ。立地も「より多くの人に墳墓の威容を見せつける」高台にあって、「格の違いを強調」しまくっているのだそうだ。

そんな9号墓の被葬者は、まさに出雲神話の「オオクニヌシ(大穴持)」と呼ぶにふさわしい人物だったことだろう。その影響力は「赤イノシシ」の伯耆や「白ウサギ」の因幡から、沼河比売の「越」にまで及び、瀬戸内の吉備や、「宗像三女神」の筑紫ともつながりがあった。

・・・だが、出雲の「王墓」はこれで終わり、それからかなりの期間、出雲では大きな墳丘墓はつくられなくなってしまう。それはなぜか———は日本書紀に書いてあると思われるので、「崇神天皇」のカテゴリにて。

欠史八代(8)につづく