孝元天皇と大彦命の親子関係

日本書紀によると、第10代崇神天皇はその10年(長浜浩明さんの計算で西暦212年頃)、周辺国の「教化」を目的に、4人の将軍(四道将軍)を任命したという。

そのうち北陸を担当したのが「大彦命(大毘古命)」。

第8代孝元天皇と物部氏の皇后(欝色謎命)の間に生まれた第一皇子で、娘の「御間城(みまき)姫」は崇神天皇の皇后になって、第11代垂仁天皇を生んでいる。

また日本書紀によれば、大彦を祖とする氏族には「阿倍臣」「膳臣」「阿閉臣」「狭狭城山君」「筑紫国造」「越国造」「伊賀臣」の7氏があるという。その分布を(遠方の筑紫国造を省いて)Googleマップにマークしてみれば、こんなかんじ。

奈良盆地の「纒向」を発して、宇陀ー名張ー伊賀ー阿拝ー蒲生ー若狭ー加賀に広がる大彦の後裔の分布は、まさに大彦が北陸を平定してまわったルートそのもの。

歴史学者の太田亮氏は加賀の「越国造(道君)」について、「もともと蝦夷族であって、大彦命に服属したのちに、その系脈に組み入れられたもの」と説かれている(『白鳥伝説』谷川健一)。

飛鳥時代には「阿倍臣(比羅夫?)」が日本海を北上して「齶田(秋田)」「渟代(能代)」などの蝦夷を討伐しているが、降伏・帰順した蝦夷を阿倍臣は受け入れて饗応し、現地の代官に任命している。

そういった異族を服属させる「同化政策」の第一号が、大彦の後裔を称する「道君(越国造)」ということらしい。

その他の大彦の後裔氏族も、単純な阿倍氏の「分家」というわけではないようだ。

歴史学者・水谷千秋さんの『日本の古代豪族100』(2022)によると、阿倍氏と膳(かしわで)氏では本来は「膳氏」こそが本家だとする説(大橋信弥)があったり、伊賀を本拠とする「阿閉氏」が阿倍氏の本家だとする説(加藤謙吉)があったりと、諸説ある。

いずれにしても、開化天皇と彦坐王の場合と同じように、孝元天皇と大彦の関係も今のヤクザ社会の「親子」関係のようなもので、血を分けた肉親というわけではなさそうだ。

伊賀・近江・若狭に勢力を張っていた”大彦組”の親分が、”大和組”の大親分・孝元天皇と「盃」を交わして擬制的な「子」になった状態を、日本書紀は系譜上の親子関係としているのだとぼくは思う。

武埴安彦のクーデターと大彦命

四道将軍の遠征で、手薄になる纒向の皇居を襲おうとしたのが、系譜上では大彦の異母弟となる「武埴安彦(たけはにやすひこ)」。

この皇子の母は「河内青玉繋」なる豪族の娘「埴安(はにやす)媛」で、考古学者の森浩一さんは、皇子が母の「はにやす」を名にしている点から、河内青玉繋の家は「母の発言力の強い家柄」で「女性の地位が高かった」と書かれている(『敗者の日本史』2022)。

で、実際に反乱軍のうち、大坂から侵攻してきたのは武埴安彦の妻「吾田媛」が率いる軍だったので、森さんのいわれることは正しいのだろう。

ただ、武埴安彦の本軍が山背(山背)から南下してきたのはどういうわけか。名前からすると武埴安彦は、河内の豪族に「入り婿」していた印象があるが、なぜ河内でなく山城から攻めてきたんだろうか。

いろいろあって武埴安彦は、事前にクーデターの情報を掴んだ大彦と、奈良盆地北部を勢力にする和珥氏の「彦国葺(ひこくにふく)命」によって討たれるわけだが、森浩一さんは武埴安彦は「南山背の王」だったのだろうと書かれている。

となると武埴安彦が孝元天皇の「子」だというのもヤクザ的な疑似親子の関係で、その実態は孝元天皇に盃をもらった山城〜河内の独立勢力だった、ってことになるんだろうか。

この件については、歴史学者の門脇禎二さんが面白いことを書かれている。

大彦が武埴安彦と戦った山城南部では、後に神功皇后に反旗を翻した「忍熊王」が、武内宿禰 with 和珥氏の「武振熊(たけふるくま)命」の皇軍と戦っているし、さらにその後には、即位後の「継体天皇」が大和に入らずに皇居を転々としたエリアでもあることから、木津川ー淀川中流域には、ヤマトとは「異なる政治勢力」の存在を想定せざるを得ない———ということだ。

(『古代日本の地域王国とヤマト王国』2000年)

興味深い話題だと思うが、いかんせん論証するだけの材料に乏しいのが、残念なところだ。

北陸地方の四隅突出型の終焉

ところで一般的には「説話」とされる四道将軍の遠征だが、ぼくは丸っきりの作り話だとは思っていない。遠征先の「北陸」「東海」「西道(山陽)」「丹波」で3世紀前半に、連動して社会が変化した痕跡があるからだ。

それは、それらの地域のオリジナル弥生王墓の「終焉」。

大彦が担当した北陸でも、それまで採用していた出雲発の「四隅突出型墳丘墓」が四道将軍の時代以降、築造されなくなっている。

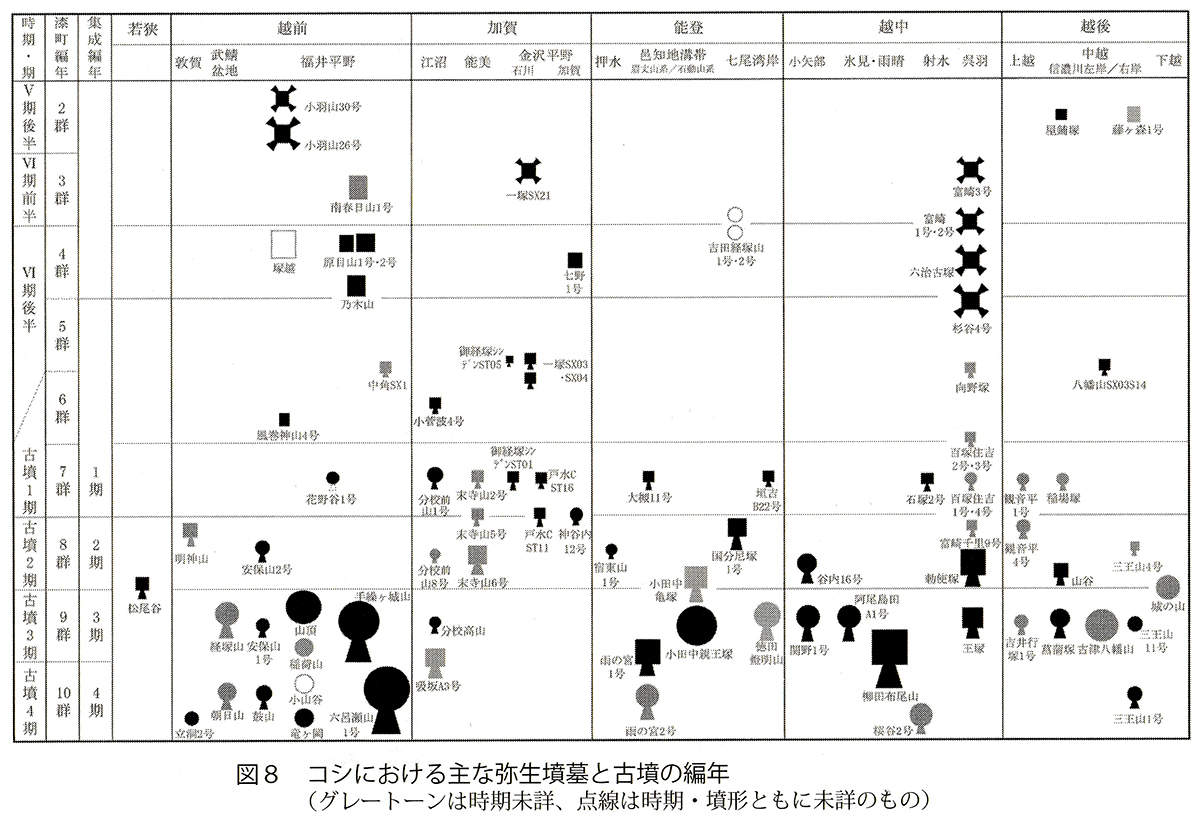

地元の考古学者、髙橋浩二さんが作成された「コシにおける主な弥生墳墓と古墳の編年」が、視覚的にわかりやすいので転載する。

北陸で最初につくられた「王墓」が福井市の「小羽山30号墓」で、33x27mの「四隅突出型」だ。築造年代は、本家・出雲王の「西谷3号墓」と同じ頃で、2世紀の終わりごろ(180年頃か)。

四隅突出型は、山陰から北近畿をすっ飛ばして北陸に渡ったので、北近畿は出雲や越と敵対していたか、というとそうではなく、北陸でも北近畿の墓制「台状墓」も並行して採用していたようだ。世の中、そんなに単純に割り切れるものではないらしい。

北陸の四隅突出型は加賀から越中に渡り、3世紀前半に富山市につくられた「杉谷4号墓」は、25x25mの方墳に各12mの突出部がつけられて、周溝まで含めた全長は48x48mになる。

だが、富山にそんな立派な「王墓」がつくられていた頃、北陸道の玄関口、越前には四道将軍・大彦が遠征をかけていたというわけだ。

すると「図8」でわかるように、越前・加賀では四隅突出型から「前方後方形周溝墓」へのシフトが行われ、つづいて小型の「前方後方墳」がつくられている。この発展は、それらのルーツである濃尾平野と同じ過程を辿っているそうだ。

つまり大彦の遠征軍の実働部隊は、美濃や尾張の人だった?

———か、どうかは不明だが「図8」でいう「古墳1期」には、加賀に「分校前1号墳」なる北陸初の前方後円墳(36.7m)が築かれているし、越前の20mの円墳「花野谷1号墳」からはヤマトの象徴「三角縁神獣鏡」が出土・・・と、完全にヤマトの文化の浸透を受けていることが明らか。

「古墳1期」は、崇神天皇の次の第11代垂仁天皇の治世(AD241−290頃)にあたるが、全ては大彦の「教化」から始まった流れだろう。

ヤマトの倉庫群か、能登の「万行遺跡」

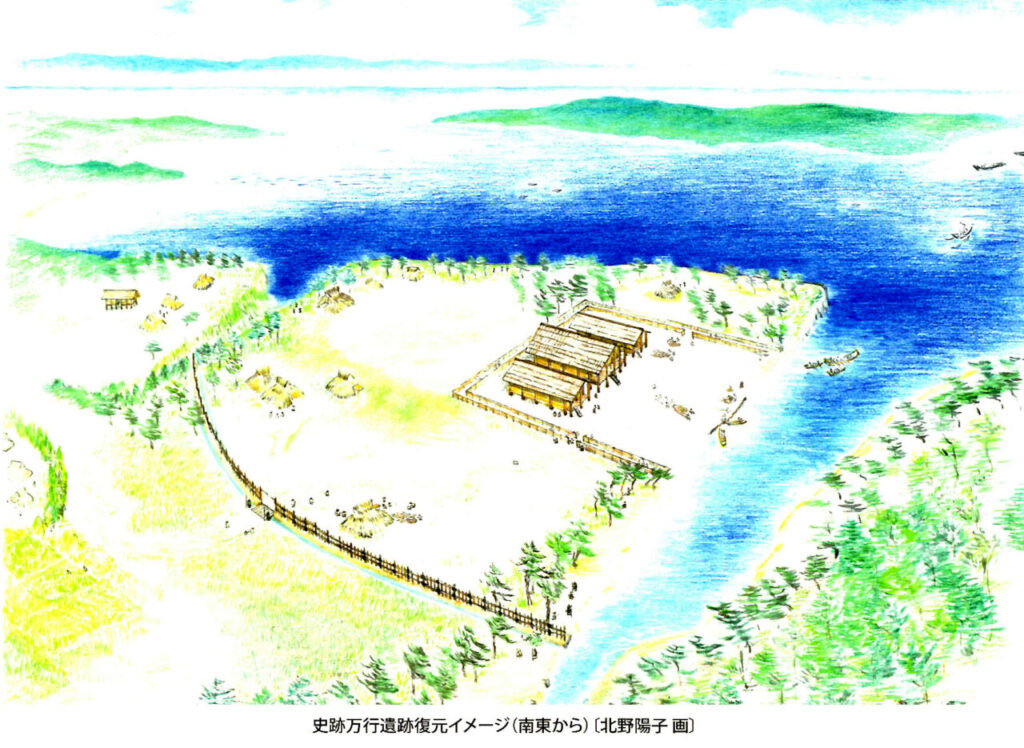

3世紀の終わりごろ、能登に造営された物流倉庫群が七尾市の「万行(まんぎょう)遺跡」だ。南北74mx東西39mの区画溝の内部に、3棟の大型掘立式建物が運用されていたそうだ。

髙橋浩二さんは、万行遺跡が従来のコシの倉庫類と比べて「計画性や建物の規模、構造等からみて、倭政権による経営が推測され」ると書かれている。

能登にはその当時、「国分尼寺1号墳」という前方後方墳がつくられているが、こちら北陸では初の50m越えの墳丘を誇るそうで(52.5m)、ヤマトからみて北陸の中心地は能登にあったという話だ。

ちなみに日本書紀によれば、景行天皇25年(長浜さんの計算で302年頃)、武内宿禰が「北陸および東方諸国」を巡視している。その時の能登には、すでに立派なヤマト式の古墳も倉庫群も存在していたことになる。

ヤマト、北陸から会津へ(杵ガ森古墳)

古事記によれば、タケハニヤスヒコ王を倒したオオヒコ命は越国に降って行き、東海道方面を進んできた息子のタケヌナカワ別と会津で行き合った。そこでその地を「会津」というようになったという。

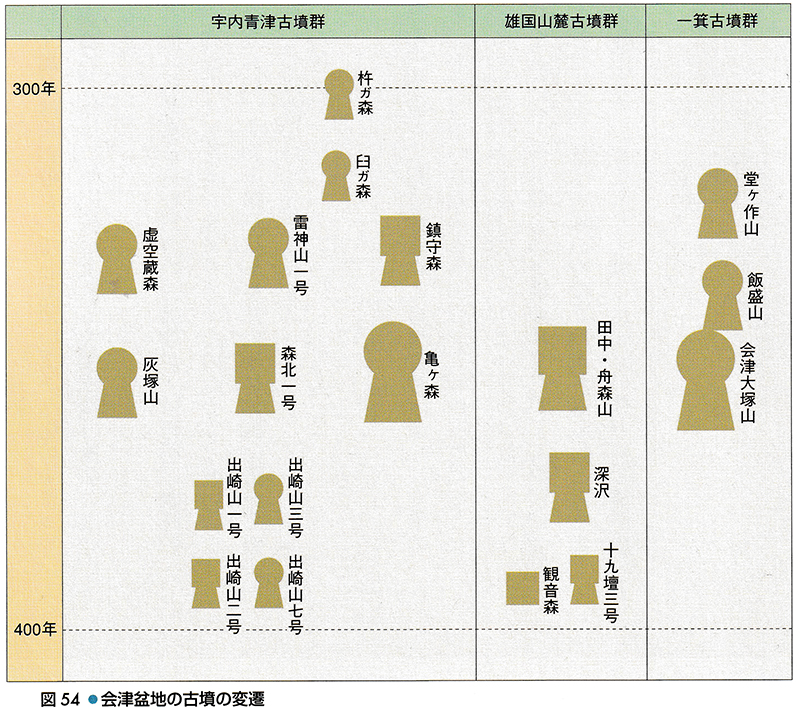

この説話もただの作り話ではなく、実際に3世紀の会津に起こったことを下敷きにしている。能登から会津への、人とモノの移動だ。

東北の考古学者、辻秀人さんによると、弥生時代には「王」らしき存在がカケラもなかった会津の地に、古墳時代に入るといきなりヤマト式の古墳が造られるようになったのだという。

その嚆矢が、会津坂下町に3世紀の終わりごろに築造された45.6mの前方後円墳「杵ガ森古墳」。

驚くべきことに、こいつはあの最古の巨大前方後円墳「箸墓古墳」(280m)と同じ「前方部バチ形」の墳形でデザインされていて、要は6分の一のミニチュア(※平面)だという。箸墓古墳の完成から、まだ30〜40年しか経っていない時期の話だ。

また会津では、東北考古学のプロからしても見慣れない土器がガンガン出土した時期があったそうで、詳しく調べたところ、それらは「能登」の土器ときわめてよく似ていることが分かったのだという。

で、そうした北陸系土器が出土した集落(中西遺跡など)をさらに調べたところ、その住居も東北伝統のものではなく、北陸北東部にルーツを持つ住居だったそうだ。

集落の近くには古墳以前の周溝墓もみつかっていて、しかもそこには大和発祥の「方形周溝墓」と濃尾発祥の「前方後方形周溝墓」の両方が並んで造営されていたそうで、畿内と東海の文化が混合したまま渡ってきたものらしい。

辻さんによれば、弥生終末期に日本列島は寒冷化し、東北では水田稲作を中断して、縄文以来の狩猟・漁撈・採集の生活に回帰することで、気候変動を乗り越えようとする動きがあったそうだ。

それが会津では、古墳時代に入るとすぐにヤマト式の墳墓がつくられ、さらに三つの地域に「古墳群」が形成されるまでに発展している。

この会津の急激な変化を説明できるのは、「人の移動」につきるようだ。

考古学の資料で人の移動を説明するのはなかなか難しい。土器や石器は人の手によって運ばれ、移動するから、土器や石器が離れた場所でよく似ていても人の移動を示すとは限らないからだ。

しかし、会津盆地の場合は、土器に加え、家、墓までもが北陸北東部と共通し、前の時代とはまったく違う特徴をもっているから、人の移動は間違いなくあったと言える。

(『東北古墳研究の原点・会津大塚山古墳』辻秀人/2006年)

辻さんによれば、北陸から会津へは、100人を超える人々が集団としてやって来たとのこと。途中の新潟とかすっ飛ばして会津に来ているので、当時のヤマトの何らかの政策に基づく移住だったんだろうか。

大彦命と纒向古墳群

ここからは余談で、大彦の「お墓」について。

三重県伊賀市には、墳丘長188mの前方後円墳「御墓山古墳」があって、地元ではこちらを大彦の墳墓に推す声があるそうだ。ただ、残念ながら築造年代が5世紀とのことで、大彦の時代とは200年以上のズレが出てしまう。

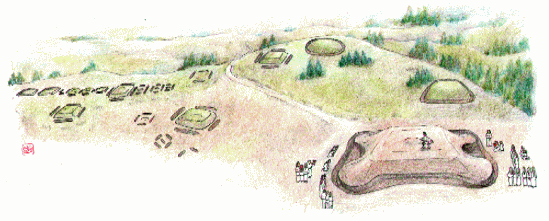

ぼくが個人的に候補に上げたいのが、桜井市の「纒向古墳群」に箸墓古墳に先立って、3世紀半ばまでに造営されたという4基の首長墓———石塚、矢塚、勝山、東田大塚、のうちのどれか。

いずれも、いわゆる「纒向型前方後円墳」なる弥生墳丘墓で、出雲や吉備の「王墓」より大きい100m前後の墳丘長はあるものの、まだ「箸墓」のように定型化されてはおらず、円と方の形も比率もバラバラで、好き勝手に設計されていた段階のものだ。

んで崇神天皇の時代(在位207−241頃)にこれらが続々と築造されていったわけで、その被葬者は当時のかなりの有力者が考えられるだろう。

4基のうち、最も古い「石塚」と「勝山」は、突出部(前方部)が後の「箸墓」につながる「バチ形」なので、これらは崇神天皇の両親である「開化天皇」とその皇后「伊香色謎命」か? 残る「矢塚」と「東田大塚」は、四道将軍で崇神天皇より世代が上の「吉備津彦」と「大彦」か?

となれば史上初の完成形、巨大前方後円墳の「箸墓古墳」は崇神天皇で、その異母弟「彦坐王」は豪華な副葬品を誇る「ホケノ山古墳」か?

とまぁ、以上はニワカの一般人による根拠のない空想に過ぎないわけだが、物証が何もない以上、プロにも特定は難しい話だろう。

ただ、ここで纒向を「邪馬台国」だとすると、卑弥呼の墓とされる「箸墓」より前につくられた、100m級の古墳群の被葬者が説明しにくいような気がする。魏志倭人伝に、当時めっちゃ目立ったであろう「纒向古墳群」への言及がないことも気になる。

一方、纒向を崇神天皇の宮都だとみれば、纒向古墳群の被葬者は日本書紀からアレコレ想定することが可能になって、楽しい。

崇神天皇(3)につづく