サホヒコ王はなぜ皇位を狙えたのか

日本書紀によると、垂仁天皇4年(長浜浩明さんの計算で243年頃)、皇后「狭穂姫命」の実兄「狭穂彦王」が「謀反を起こして国を傾けようとした」という。

サホヒコは皇位を狙い、夫より兄を愛していると言った妹・サホヒメに短剣を授けると、天皇の殺害をそそのかしたのだった。

幸いこの暗殺は未遂に終わり、サホヒメの涙ながらの告白を聞いた天皇はサホヒコの「稲城」を囲むが、なんとサホヒメは皇子を抱いて城に入ってしまう。

天皇の必死の説得も実を結ばず、サホヒメは「後宮」のことは異母兄「丹波道主王」の娘たちに託すと言って、兄とともに燃え盛る城の中で死んでいったのだった。

———それにしても、なぜサホヒコは皇位を「狙えた」んだろう。

古事記の系譜によるとサホヒコとサホヒメは、第9代開化天皇の皇子・ヒコイマス王が「沙本(さほ)」の「大闇見戸売(おおくらみとめ)」とのあいだに授かった兄妹だという。

つまりサホヒコの父は天皇ではない。

父が天皇でない即位は、ヤマトタケルの皇子・第14代仲哀天皇が初のケースで、それは第13代成務天皇に皇子がいなかったからだとされていて、サホヒコとは事情が違う。

【関連記事】ヤマトタケルは成務天皇か

じゃあなぜ、サホヒコが皇位を奪う気になったかといえば、ぼく個人の考えとしては、サホヒコの父・彦坐王が実際には「近江王国」のようなものを支配した「もうひとりの天皇」のような立場だったからだと思っている。

ぼくが思うに、実際の彦坐王は開化天皇の「実子」ではなく、独立した王で「同格」だった。それが、より広域な連合の成立に迫られて、開化天皇の盃を受けて「子分」になった———。

もしも、そんな経緯があれば、サホヒコが自分にも「親分」になる資格がある!と勘違いするのも不思議ではないような気がする。

サホヒコとサホヒメの実家がある「沙本(さほ)」は、東大寺と平城京のあいだ、JR奈良駅の北側あたりの地名で、祖母の「春日」はもちろん奈良公園の界隈。

この一帯を本拠地にしていた古代豪族が「和珥(わに)氏」で、開化天皇と和珥氏の姫さまの間に生まれた皇子が彦坐王だというが、ぼく個人は、彦坐王こそが和珥氏の総帥だったんじゃないかと思っている。

古事記や「国造本紀」によれば、彦坐王の後裔には甲斐・美濃・近江・但馬・因幡の「国造」がいて、ここに息子の丹波道主が四道将軍として攻略した「丹波(丹後)」を加えれば、畿内の北と東がぐるっと彦坐王の勢力下に置かれていた状況が見えてくる。

また、和珥氏単独でも、近江の南部から山城の南部、そして大和の北部(春日)あたりまでに勢力があったらしく、宇治川〜木津川の水運なども押さえていたという話も聞く。

まぁサホヒコの段階では、和珥氏にそこまでの勢力はなかったにしても、3世紀なかばの皇室もまだ圧倒的優位というわけでもなかったようだ。纒向遺跡が最大化されるのは、4世紀に入ってからのことだ。

サホヒコの叛乱でぼくが皇室らしさを感じるのが、サホヒコの直系子孫は皆殺しになどされず、フツーに生きている点だ。古事記には「日下部連」と「甲斐国造」がサホヒコの末裔だと書いてある。

このうち日下部連は「丹後国風土記」の逸文によると、あの有名な「浦島太郎」の子孫だという(水江の浦の嶼子)。

考古学者の森浩一さんは、浦島伝説の残る丹後には天然の良港「潟港」が多数あって、海上交通の要衝だったことから、当地を彦坐王、丹波道主王、狭穂彦王の経済的な基盤で、日本海交易の拠点だったとお考えだ。

(『敗者の日本史』2016年)

日葉酢媛の立后が意味するもの

皇后のサホヒメを失った垂仁天皇は15年(248年頃)、サホヒメの遺言に従って丹波道主の5人の娘を後宮に迎え、長女の「日葉酢媛(ひばすひめ)」を2番目の皇后に立てている。

彦坐王の子で、記紀に載るような活躍を見せたのは丹波道主と狭穂彦王の二人。つまり垂仁天皇は、結果的にその両方の家から娘をもらって皇后に立てたわけで、目的はむろんヒコイマス系の血脈の取り込みだろう。

んでおそらくそれはサホヒメが望んだことでもあって、いずれ皇室が軍事力で父が築いた「王国」を滅ぼしに来る前に、女の力で皇室に取り込まれてしまうことで、一族の安泰を図ろうとしたのではないかと。

歴史学者の水谷千秋さんによると、和珥氏は大臣や大連に出世した人はいないが、4世紀末から6世紀中頃の長期にわたり、7人の天皇に后妃を出しているそうだ(応神、反正、雄略、仁賢、継体、欽明、敏達)。

(『日本の古代豪族100』)

まぁ、日葉酢媛を和珥氏に混ぜてはいけないのかも知れないが、日葉酢媛が2番目に産んだ皇子が第12代景行天皇として即位している事実はある。

ヒメヒコ制の終焉

こうしてヒコイマスの血は皇后という形で皇室に取り込まれ、その「王国」は終焉していったわけだが、実はこの時、もうひとつ一緒に終焉したものがあるという。

それが「ヒメヒコ制」だ。

「同母の兄から謀反を持ちかけられた時、血縁と姫彦制の強い絆で結ばれた兄に思わず従ったが、いざ小刀を手にすると、ヒメの心は夫と兄の間で激しく揺れ動いた」

(『神話のなかのヒメたち』産経新聞取材班/2018年)

昭和女子大の烏谷知子教授はそう話す。

姫彦制とは、祭祀をつかさどる女性と、政治を行う男性の二者による共同統治のことで、天皇国家が成立する前の古代日本では一般的だった政治制度だ。

烏谷教授は、姫彦制で沙本地域を治めていた旧勢力が、新しい統治体制の天皇勢力にとって代わられ、抗争の終結の印としてヒメが立后したことが事件の背景と推測する。

烏谷氏によれば、そもそもサホヒコとサホヒメは「ヒメヒコ制」で強く結ばれていた兄妹だったが、「抗争の終結の印」としてサホヒメは垂仁天皇に嫁いだということだ。

同じことは古代文学者の三浦佑之さんも、サホヒメの立后は「沙本一族の祭祀権を奪ってしまうこと」と書かれているし(『古事記を読みなおす』)、サホヒコの反逆自体が「兄妹が祭祀を分掌する旧制度勢力が、古代天皇国家に敗れ去る時代の必然だった」とも、上に引用した本には書いてある。

このヒメヒコ制で有名なのが、邪馬台国だ。

魏志倭人伝によれば「女王国」も元々は男王が支配していたが、「倭国大乱」のあと、生涯独身だった女王とその弟による統治が行われたという。姉と弟のヒメヒコ制だ。

ただ、西暦248年頃に卑弥呼が没すると再び男王が立てられたものの、従わないものが多く出て内乱が起こり、1000余人が死んだという。

それで卑弥呼の一族から13歳の少女「台与」を女王に立てて、内乱は収まったというが、その政権がヒメヒコ制だったかどうかは書かれていない。

そういえばこのヒメヒコ制には面白い話があって、考古学者の石野博信さんによれば、その物証は九州で多く見つかっているんだそうだ。

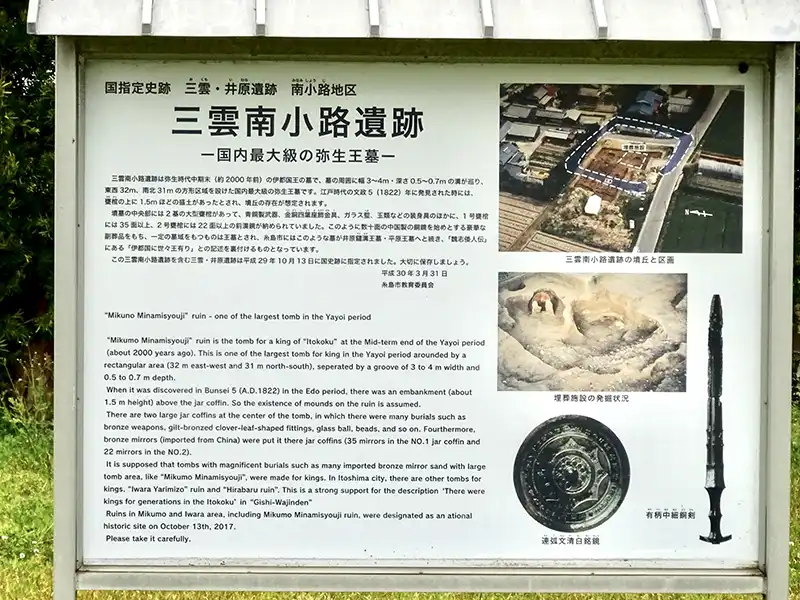

まず紀元前後の「伊都国」の王墓と見られる「三雲南小路遺跡」(糸島市)だが、一基の方形周溝墓に仲良く並べられた甕棺のうち、一号棺には武器、二号棺には勾玉や管玉が副葬されていることから、男女がセットで埋葬された王墓だと考えられているという。

また、3世紀の「前田山遺跡」(行橋市)では三組の男女墓が摘出されていて、その人骨と歯牙の分析から、それらの男女はそれぞれ血縁のある「キョウダイ」であることが判明しているのだとか。

また弥生中期後半の「吹上遺跡」(日田市)からも、副葬品から男女ペアとわかる「厚葬墓」がみつかってるそうだ。

(『弥生興亡 女王・卑弥呼の登場』2010年)

一方、日本書紀を読んだ限りでは、皇室がヒメヒコ制を採用したような話はなく、神武天皇は東征中の宇佐で、ヒメヒコのうち妹の「菟狭津媛」を(中臣氏の祖)天種子命に娶せていて、その関係を分断してしまっている。

三浦さん流に考えるなら、これも「宇佐一族の祭祀権を奪う」行為ってことになるんだろうか。ちなみに兄の「菟狭津彦」は初代の宇佐国造に任命されたと、国造本紀に書いてある。

古事記のサホヒメの母系継承

ぼくら一般人からすれば、古代人の恋バナにしか見えないサホヒメの悲劇も、専門家がみると色々と興味深いものがあるらしい。

『古事記のひみつ』で三浦佑之さんが指摘されるのが、古事記の日子坐王の系譜に見える、サホヒコ・サホヒメの「母系の系譜」だ。

また春日建国勝戸売の娘の、名は沙本の大闇見刀売と結婚して、生んだ子は、沙本毘古王、次に哀耶本王、次に沙本毘売命、別名佐波遅比売。この沙本毘売命は伊久米天皇の皇后となった。次に室毘古王。四人。

(『古事記』角川ソフィア文庫)

三浦さんによれば、「戸売(とめ)」は女性の名前につけられる語尾なので、兄妹の系譜は「祖母ー母ー兄妹」という形で記されていることになる。

んで古事記にはこういった母系的な系譜が多く見られることから、三浦さんは日本の古代の古層には母系継承が行われていた時代があり、古事記はそれをそのまま残しているとお考えだ。

ただ、そんな母系継承は長くは続かなかった。

父系継承をとる皇室が、サホヒメが産んだ女の子を実家に戻してやる理由はないわけで、母系継承は、母系継承の家どうしの結婚でしか成立しない。そうして古代日本社会は「母系を捨てて、父系へと移行した」。

ところで、古事記には古代日本の古層が残されているといわれる三浦さんは、「欠史八代」を天武朝前後の「作文」だとする歴史学界の定説には懐疑的なようだ。

それを「作文」にしてしまうと、単に開化天皇までの歴代天皇が消えてしまうだけではなく、母系と父系がせめぎ合った末に父系に収斂したという、古代史観自体も消えてしまう。

それに、古事記の母系系譜が7世紀の「作文」ならば、なぜ同時進行していた日本書紀にはそれが見られないのか。現在の「定説」でそれを説明できるのか。

欠史八代の系譜が天皇家の歴史と国家創建の歴史を「荘重悠久ならしめる」ために造作されたという認識に異議を唱えたいわけではない。

(『古事記のひみつ』2007年)

しかし、そこに記された系譜のすべてを、天武朝あるいは天武・持統朝に作られたとみたのでは、なぜ、第十代ミマキイリビコ(崇神)以前の系譜に集中的に、氏族の「祖」とされる女性や「母―女」系譜をもつ后妃が存在するのか、また、「△△が妹」というかたちで父系(「△△が女」)を回避したようにみえる系譜が含まれているのはなぜか、というような疑問を解消することはできない。

ぼくは「欠史八代」の実在を信じているので、プロからの援軍はマジで心強い。

なお三浦さんは、古事記には日本書紀が切り捨てた古層が残されているといいつつも、その「序文」については平安初期の「偽書」だと書かれている。僭越ながら、誠に合理的な思考だと思う。

垂仁天皇(3)につづく