朝鮮半島の「水行」への疑問

邪馬台国はどこにあったのか。

この鍵を握るのが、魏志倭人伝の「水行」という表現の解釈であることは間違いない。例えば手元の『倭国伝』(講談社学術文庫)では「船で行く」と訳されているが、ただし、それは「海を行く」ことではない———と主張するのが、龜山勝さんの『安曇族と住吉の神』(2012年)だ。

亀山さんは水産大学校卒業後、水産試験場に勤務された海洋学のプロ。果たして、海に精通した亀山さんは「水行」をどう読んだのか。

さて定説では、帯方郡を出発した魏の使者は「海岸沿いに船で行き」とあるが、亀山さんによれば、朝鮮半島の海岸沿いは危険の多い海域で、なんで安全な沖合を通らなかったのか、ずっと不思議に思っていたそうだ。

從郡至倭、循海岸水行、歷韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里。始度一海、千餘里至對馬國。

帯方郡から倭に行くには、海岸沿いに船で行き、韓の国々を通り、あるときは南に向かい、あるときは東に向かってすすむと、倭の北の対岸に当たる狗邪韓国に到着する。帯方郡から、七千里あまり来たところで一つの海を渡り、千里あまり行くと対馬国に到着する。

(『倭国伝』講談社学術文庫)

朝鮮半島西側の沿岸海域には無数の島や礁があり、潮の干満の差は10mに及ぶ。彼らはなぜそんな危険な航路を選んだのだろうか。

そうやって一つの疑問を抱えた目で倭人伝を凝視してみると、今まで何気なく眺めていた文章から、次々と疑問が湧いてきたんだそうだ。

◯魏使が海を走ってきたなら、なぜ「暦韓国(馬韓を経て)」というのか。馬韓は陸地にあるんじゃないのか。

◯対馬を目指すなら、なぜ直接対馬に向かわずに「狗邪韓国」に寄港したのか。

◯帯方郡からみると半島の南岸にあたる狗邪韓国なのに、なぜ「北岸」に達したというのか。

◯狗邪韓国まで海上を通ってきたなら、なぜ対馬に向かうとき「始度一海」=はじめて海を渡ると書いたのか(『倭国伝』はなぜか「始」を省略してるが…)。

これらの疑問への答えを求めて『大字典』と格闘した亀山さんがいたった結論は、「海岸」というのは陸地のことを指すんだから、海岸にしたがって陸地を行ったのちに「水行」した———という訳も成立するんじゃないか、だった。

そもそも「水行」とは何か

つづいて亀山さんは、中国古典にでてくる「水行」を調べる。

まずは当の倭人伝が収められた『三国志』全65巻からだが、なんとそこには倭人伝に使われた3箇所にしか「水行」は見当たらないのだという(朝鮮半島、投馬国、邪馬台国)。

それじゃーと『三国志』に先行する『史記』(司馬遷)全130巻を調べてみると、「夏本紀第二」に2回「陸行乗車、水行来船、泥行乗橇、山行来暐」、「河渠書第七」に1回「陸行載車、水行載舟、泥行蹈毳、山行即橋」の計3回、「水行」が使われている。

また『史記』より50年ほど後に書かれた『越絶書』には「越人は山だって水行する。船を車とし、櫂を馬とし、疾風のごとく行く」(夫越性脆而愚水行而山處以船為車以楫為馬往若瓢風)なんて文章が出て来るが、とにかく「水行」はごく稀にしか使われない言葉であるらしい。

例えば『春秋左氏伝』には、呉軍が船を使って1000キロ以上攻め上がったり、海岸沿いに進んで敵を撃ったりと、「いかにも」という場面があるのに「水行」は使われていない。

それでは反対に、『三国志』で「水行」に似た言葉を探してみると、対馬・壱岐の「渡海(度海)」の他にも「船行」「海行」なんて言葉が出てくる。海を行くなら他にも言葉はあるわけだ。

それと、船で行くのは河川もあるなと「川行」「河行」を探してみると、これが不思議なことに『三国志』には1回も出てこない。

というわけで、『三国志』『史記』『越絶書』では「山があるところでも水行する」とか「陸行乗車、水行来船、泥行乗橇、山行来暐」とか、どうやら「水行」は「陸域」で使われる言葉のようで、「海域」は対象にしていない印象がある。

ならば倭人伝冒頭の「循海岸水行」も、帯方郡から海岸に沿って陸上をソウル付近まで進み、そこから「漢江水系」と「洛東江水系」の二つの河川を使って「金海(狗邪韓国)」に出た可能性もあるんじゃないだろうか。

このルートならば、なぜ「水行」なのに「韓国(馬韓)」を経たのか理解できるし、なぜ、ある時は東に、ある時は南にと蛇行したのか(乍南乍東)も分かるし、なぜ直接対馬を目指さずに狗邪韓国に寄港したのかも納得できるし、なぜ狗邪韓国を倭の「北岸」といったのかも想像がつくし(南下したので狗邪韓国の南に対馬が現れたから)、なぜ狗邪韓国から対馬を「はじめて海を渡った」と言ったのかも・・・。

———つまりは亀山さんのすべての謎が解けるというわけだ。

ちなみに、上の「図5−2」のように、行き先の異なる二本の河川を利用した交通方法は、明治時代までは日本でも行われていたそうだ。

村山健治氏の『誰にも書けなかった邪馬台国』には、次のような貴重な証言が紹介されている。

明治22年(1889)以前には、久留米に流れる宝満川と博多に流れる御笠川が両都市をむすぶ主要な交通路であって、船底が川底につっかえて動けなくなると、川底の砂をスコップで除き、船を深みに押していった。

また、宝満川と御笠川の上流で荷を積みかえるときには、陸地を荷を担いで渡していった。そこには舟越、瀬越の地名が残っているという。

このように博多と久留米とをもっとも抵抗なく結ぶ最短距離の御笠川と宝満川の両河川を辿っていく時代がながくつづいてきた。博多と久留米をむすぶ主要道路としての役割を明治中期まで果たしてきた。

それは奴の国から不弥国を経て邪馬台国への道を辿るときも利用されたコースにちがいなかった。

(『白鳥伝説』谷川健一/1986年)

亀山さんによれば、二本の河川が最も接近していた地点は、いまの、鹿児島本線の「天拝山」駅周辺(筑紫野市)ということだ。

魏使の目的は「冊封国」の選定

つづいては、投馬国と邪馬台国での「水行」だが、亀山さんは「水行」した魏使の目的を「冊封国の選定」のための調査ではないかと書かれている。

魏志倭人伝の載る『三国志』の「烏丸鮮卑東夷伝」には「東夷」各地の位置、歴史、気候風土、風俗、産物、人口(戸数)、言語、住居、気質、食生活、服装、武器など、様々な情報がのせられていて、それらは大きくは「武力調査」と「経済調査」に分かれている。

武力上の脅威ではない「倭国」の場合だと、魏はこれらの情報を基に、倭国の中に交易の代理店になり得る「冊封国」を決めるわけだが、フツーに考えれば、その際に重視されたのは経済力の源泉である「人口(戸数)」だろう。

そして、わざわざ情報収集に出向いてきた魏使なんだから、最も重要な情報は他人任せにせず、自分の足と目で集めたことだろう。この人口の調査(国勢調査?)にかかった滞在日数が、「水行20日」と「水行10日陸行一月」で表されているんじゃないか。

投馬国は河川や湿地を行ったり来たりした日数、邪馬台国はそれに加えて陸地だけをウロウロした日数、といった具合に。

なお、魏使が女王国から「北」は戸数や道里を把握しているが、それ以外は詳しくは知らない・・・つまり調べていないことから、このときの調査が「倭種」のクニグニを含めた「倭人」世界の全体ではないことは明らかだ。魏使は始めから、投馬国か邪馬台国のどちらかを冊封国にしようと考えていたのだろう。

なので、例えば女王国の東の海の向こうの「倭種」に、巨大な前方後円墳をつくる勢力がいたとしても、魏には関心の外だったのではないか。

実際、漢の武帝は、雲南省の「滇国」と貴州省の「夜郎国」に金印を与えて冊封しているが、この二国は地域の最大勢力ではなかったし、二国以外の勢力はみな滅ぼされてしまったという。

魏としてはライバル「呉」の牽制になり、交易の窓口として便利に使える相手を探しただけのことで、「倭人」全体に興味があったわけではない———といったあたりが亀山さんのお考えだ。

「水行」を移動日数とする違和感

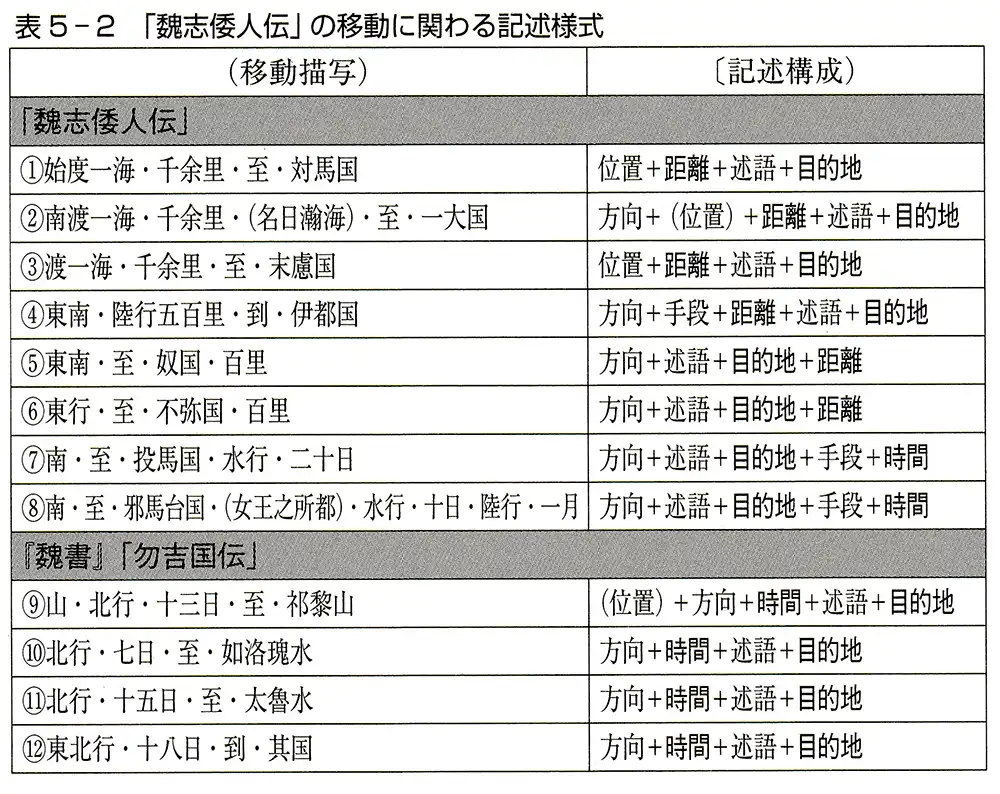

上の「表5−2」は、魏志倭人伝のなかで実際に魏使が移動している箇所を亀山さんがまとめたもので、下の方は参照用の『北史』から「勿吉(もっきつ)国伝」の紀行文。

比較してみると、倭人伝の「伊都国」までと「勿吉国伝」の”移動”はおおむね同じ記述様式といえるので、おそらくこれが古代中国の報告書の基本形だと思われる。

だが、倭人伝の「投馬国」と「邪馬台国」への移動は、この基本形から外れている。基本形通りなら「南水行二十日至投馬国」のようになるはずが、倭人伝には「南至投馬国水行二十日」と書かれている。

これでは「南至投馬国」と「水行二十日」は、繋がっていない別々の文章であるようにも読めてしまう。つまり、投馬国に着いてから「水行」した、という具合に。

そもそも倭人伝には、「不弥国」のような「千余戸」の小国(※)でも記載されているのに、そこから先の60日もの期間に訪れたはずのクニグニについて、何ひとつ言及されてないのは異様だ。倭人伝が、畿内にある邪馬台国までの記録なら、不弥国から先を省略していい理由がない。

でもそれじゃあ逆に聞くけど、不弥国ー投馬国ー邪馬台国の移動距離が書いてない理由は何なのさ、と言われれば、それらが例えば川崎市と横浜市のように「二つの国が隣接していて距離がないに等しい」からだろうと亀山さんはいわれる。

不弥国から邪馬台国までの移動距離は、「萬二千余里」から10700里を引いた1300里(約90km)と記してあるわけで、魏使としては冊封国候補の投馬国、邪馬台国の経済力について、自分たちがいかに時間をかけて調べぬいたかを訴えることの方が重要だったのだろう、という話だ。

なお、博多から南に直線距離で90kmだと熊本市に達してしまうが、魏使は「小田・平塚遺跡群」のある朝倉市や、佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」それから「山門遺跡群」などを水行・陸行したと思われるので、移動距離で90kmはフツーに考えられる距離だとぼくは思う。

(※)倭人伝では伊都国も「千余戸」と書いてあるが、倭人伝のネタ元の『魏略』には、伊都国は「戸万余」と書いてある。

邪馬台国(5)につづく