高天原のない日本書紀

大まかなストーリーはよく似ていて、一見すると同じ神話体系のバリエーションにも思える「記紀」の神話パートだが、実際には冒頭からいきなり違っていたりする。

天と地とが初めて分かれた開闢の時に、高天原に成り出でた神の名は、天之御中主神、次に高皇産巣日神、次に神産巣日神である。この三柱の神は、皆単独の神として成り出でた神で、姿形を現わされなかった。

(『古事記(上)』講談社学術文庫)

古事記の世界にはもともと「高天原」という場所が存在していて、そこに「造化三神」が現れたということになっている。

ところが日本書紀の本文では、神々の成り出でた世界を「高天原」とは呼んでいない。というか、日本書紀の本文には「高天原」という単語は出てこない。

専門家の説明はこうだ(本書=本文のこと)。

古写本の一つ類聚国史本には「高天」とあって「原」がなく、兼方本(鎌倉時代の古写本)は「高天」として「天」の下に補入のしるしを付け、右に小さく「原」と傍書する。

(『古事記と日本書紀「天皇神話」の歴史』神野志隆光/1999年)

加えて、古写本には「原」のない本があったことを示す書き入れのあるのが少なくない。

元来は「高天」であったと判断される。

高天原は、本書には一例も見ないのである(一書には四例を見る)。

引用した神野志(こうのし)さんは古代文学の専門家だが、記紀神話は「一系的なものではなく多元的」で「両者を一つの神話として見ることはできない」と書かれている。

高天原がつくった地上世界

「国生み神話」も、古事記と日本書紀(本文)ではかなり違う。

古事記では、「高天原」に成り出でたイザナキ・イザナミに対して、「天つ神」の総意として地上に国土の造成が命じられる。やり方を間違って不具のヒルコとアワシマを生んでしまった後も、二神は「高天原」に戻って今後の方策を天つ神に相談している。

一方、日本書紀(本文)では、陰陽二元論に基づく宇宙の運動の結果として天と地のあいだに生まれたイザナギ・イザナミは、自らの意思でオノコロ島を造成し、そこから国生みを始めている。こちらの二神も子作りのやり方を間違えるが、その時も夫婦で相談して正しくやり直している。

つまり、古事記の国生みには「高天原」の意思と関与があり、日本書紀(本文)の国生みにはそれがない。古事記の地上世界は、高天原がなければ生まれなかったというわけだ。

古事記と日本書紀の「天孫降臨」

古事記と日本書紀がパラレルワールドであることは、神話のクライマックス「天孫降臨」にも現れている。

古事記においては、天つ神の命令でイザナキ・イザナミが造成した地上世界は、もともとが高天原の創造物(所有物?)だった。なので高天原の「主宰神」アマテラスは、いきなり地上世界の支配を宣言する。

「豊葦原の水穂の国は、わが子の天忍穂耳命が統治すべき国である!」

アマテラスが、葦原中国は自分の子のものだと決定するとき、地上の正統な支配者は決められた。その子孫としての天皇の正統性はここに確信されうる。アマテラスが皇祖神(天皇の祖先神)と呼ばれるのはじつに適切なのである。

(『古事記と日本書紀「天皇神話」の歴史』神野志隆光)

一方「高天原」の観念がなく、宇宙の運動の結果として天と地のあいだに神が成り出でた日本書紀(本文)では、混沌から生まれた天と地は基本的には「対等」な関係だと、神野志さんはいわれる。地上は天に属しているわけではないので、天の住人だからといって「地上世界の君主たることの条件は満たされない」。

しかも、日本書紀(本文)では「天孫降臨」を主導したのはアマテラスではなく、天孫ニニギの母方の祖父・タカミムスビだった。

天照大神の御子、天忍穂耳尊は、高皇産霊尊の女の栲幡千千姫を娶って、瓊瓊杵尊を生まれた。そこで皇祖の高皇産霊尊は格別に可愛がられ、ついにこの皇孫瓊瓊杵尊を立てて葦原中国の君主としようと思われた。

(『日本書紀(上)』中公文庫)

(中略)

さて、高皇産霊尊は、真床追衾で皇孫瓊瓊杵尊を覆いかぶせて地上に降らせられた。皇孫は、そこで天磐座を離れ、また天八重雲をおし分けて、その威厳によって道をおし分けおし分けて、やがて日向の襲の高千穂峯に天降られた。(※神名一部省略)

日本書紀(本文)では、アマテラスはアメノオシホミミの母———という役目しか与えられていない。

一方タカミムスビにはモロに「皇祖」と表記されているわけで、神野志さんも日本書紀本文のアマテラスは「皇祖神とはいえない」「日神としてイザナギ・イザナミの生成した世界秩序を構成するにとどまる」と書かれている。

「万葉集」と高天原

古事記・日本書紀と同世代の書物に『万葉集』がある。

成立は奈良時代末期とのことだが、作品には飛鳥時代のものも多く含み、作者も天皇から農民まで幅広く収め、あの時代の様々な階層の人たちの思考や教養を辿ることができる超一級の資料だ。

ところが、古代史家の大和(おおわ)岩雄さんによると、その『万葉集』には「高天原」の表記は2例しかなく、「天照大神」にいたってはゼロ例なのだという。その2例も、持統天皇の諡号「高天原廣野姫天皇」の2回だけなので、歌として詠まれた「高天原」はゼロということだ。

(『天照大神論』大和岩雄/2020年)

大和さんはその理由について、「この時代の人々が高天原を知らなかったから」「高天原神話は一般化しておらず」「高天原神話は『記』『紀』神話のみの特例の神話表現」と書かれているが、それが日本書紀本文でも万葉集同様に使われておらず、古事記だけで「一般化」していたのは神野志さんの説明のとおり。

大和さんによれば、万葉集に頻出する天空をあらわす単語は「天原(あまのはら)」で、これに「高照す」「高光る」「高輝す」などの「高」を冠した造語が「高天原」だろうとのこと。

中国思想の「道教」には、神々が集う場所として「皇天原」という概念があって、「皇天」は「高天」とも表現されたことから、古事記の「高天原」に道教の影響を見る識者は多いんだそうだ(重松明久、中村啓信、上田正昭、福永光司・・・)。

古事記が、アプリオリに自明のこととして使う「高天原」は、当時の人々にはほとんど知られていない、新しい概念だったようだという話。

日本書紀の「本文」と「一書」

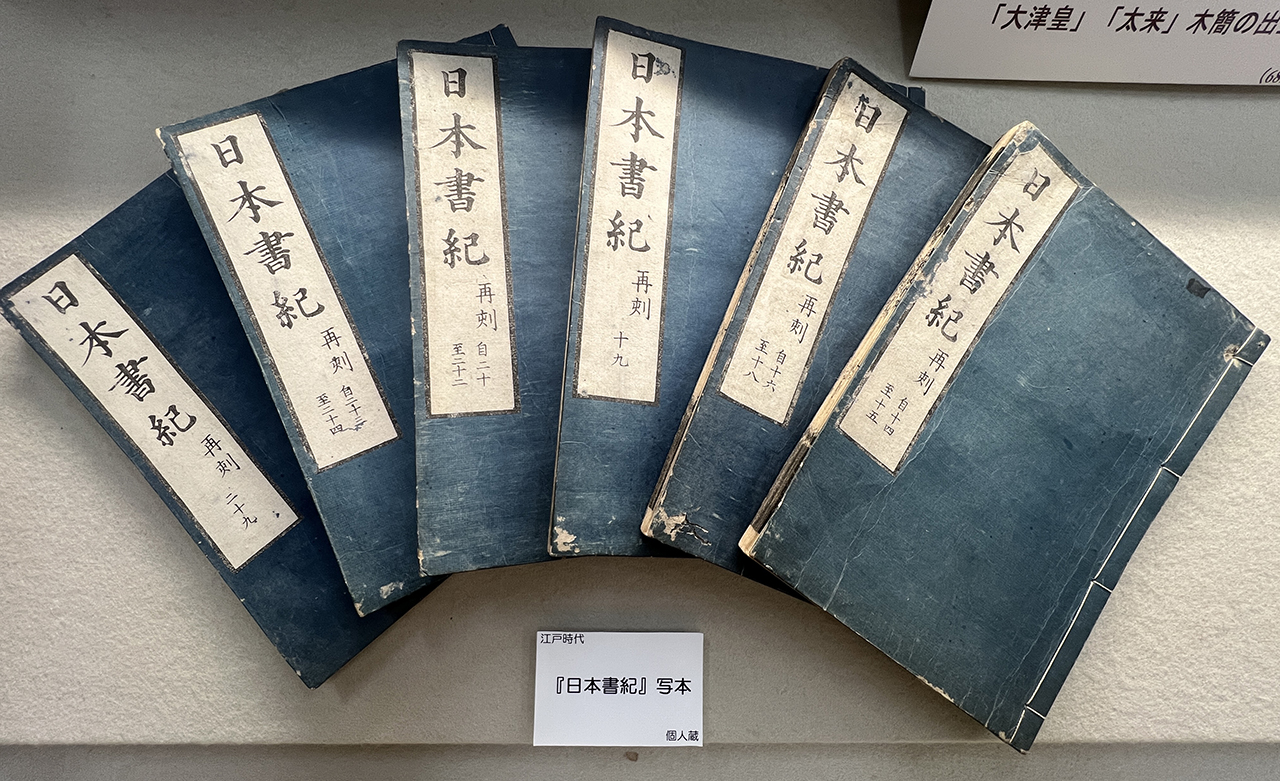

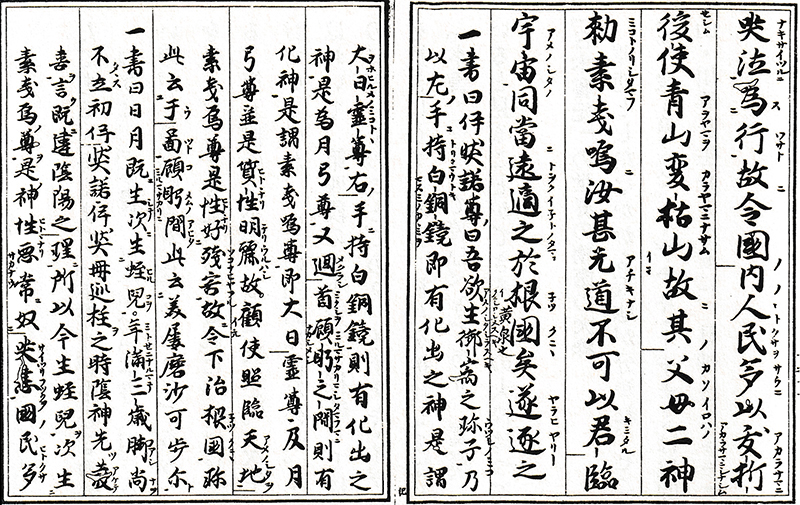

日本書紀の神代(神話)が、本文(正伝)と参考文(異伝)で構成されているのはご存知のとおり。「国生み」の段でいえば、本文に続いて第一から第十の「一書(あるふみ)」が、異説として併記されている。上の現物(写本)だと大きい文字が本文で、小さい文字が「一書」。

ぼくも初めて通読したときには話がぜんぜん繋がらず、日本書紀を書いた人は統合失調症かいな!と混乱させられたもんだが、正伝と異伝を等価に読んだら混乱しないほうが不思議。神野志さんも、まずは本文(本書とも)だけをつないで読むべきだとおっしゃっている。

というのも、平安時代の「日本紀講」の記録には「注の一書の説」とか「一書と称して注に置く」とかの表現が残されていて、当時の一書が「分注」として一段低く見られていたことは明らかなんだそうだ。

なるほど・・と日本書紀を開いてみれば、ふむふむ、古事記と同じようなことが書いてるのは実は「一書」の方で、本文と古事記はパラレルワールドなんだとすぐ分かる。

例えば日本書紀本文のイザナミは火の神(カグツチ)を産まないので、焼死して「黄泉の国」に行くことがないし、アマテラスら「三貴子」は、普通にイザナギとイザナミの愛の結晶として誕生している。

それと日本書紀本文には、出雲のオオクニヌシの冒険譚が一切出てこない。

・・・が、こちらは日本書紀の神話は(神野志さんによれば)「天皇の物語の一部」なんだから、当然といえば当然の話。日本書紀は「日本の歴史」じゃなく「皇室の歴史」を書いているわけで、出雲なんぞ知ったことか!ということだったんだろうか。

古事記と日本書紀(3)につづく