古事記の日本海文化圏

日本書紀がスルーする「出雲神話」、なかでもオオクニヌシの大冒険を、なぜ古事記は詳細に描くのか。

それを古事記には、律令国家が忘れ去ろうとしている「古層の語り」「古層の神話」を残す意志があるから———といわれるのが、古代文学・伝承文学の専門家、三浦佑之さんだ(『古事記を読みなおす』2010年)。

たとえば古事記にしか登場しない「建御名方神(タケミナカタ)」。

「国譲り」の場面で、大国主神の子として高天原の使者「建御雷神(タケミカヅチ)」と対峙したタケミナカタは、力比べに敗れるとはるか諏訪にまで逃亡し、その地に隠棲するからと許しを請い、命だけは助けられた。

三浦さんは、この説話でタケミナカタが移動した出雲と諏訪のあいだには、「日本海文化圏」とも呼べる繋がりがあって、古事記はその古層の記憶を残そうとしてるのだ、と主張されているというわけ。

ミホススミと四隅突出型墳丘墓

「日本海文化圏」の痕跡はたくさんある。

まず、出雲国造家が編纂したとされる『出雲国風土記』には、「古志(越)」から出雲に移動、移住した人の話がのる。

古志の郷。郡家に属する。伊弉弥(いざなみ)の命の時に、日渕川の水を引いて池を築いた。 その時、古志の国の人たちがやって来て堤を造った。つまりその人たちが宿っていたところである。だから、古志といった。

狭結の駅。郡家と同所。古志の国の佐与布という人がやって来て住んでいた。 だから、最邑といった。

(『風土記(上)』角川ソフィア文庫)

また、現在の松江市「美保神社」の主祭神はコトシロヌシ(事代主)だが、この神は大和葛城地方の「鴨氏」の神なので、『出雲国風土記』には登場しない。

古代、美保で祀られた神は、オオクニヌシが高志(越)のヌナカワ姫にうませた「ミホススミ(御穂須須美)」という神だった。

美保の郷。郡家の真東二十七里百六十四歩。天の下をお造りになった大神の命が、高志の国にいらっしゃる神、意支都久辰為の命の子、俾都久辰為の命の子、奴奈宜波比売の命と結婚して生ませた神、御穂須々美の命、この神がご鎮座している。だから、美保といった。

(『風土記(上)』角川ソフィア文庫)

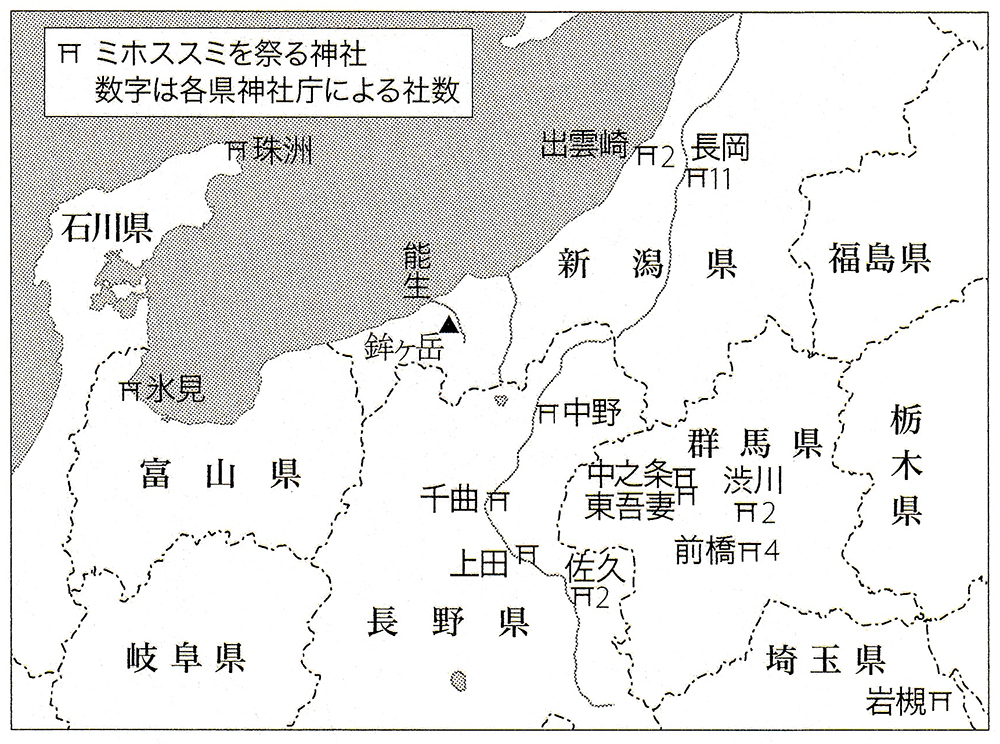

このミホススミを祀る神社は、現在、石川県から新潟、長野、群馬、埼玉にまで広がっていて、実際にそれらをフィールドワークされた社会学者、岡本雅享さんが作成した分布図がこれ(『出雲を源郷とする人たち』2016年)。

まぁ写真をみると、小さな祠だけがひっそりと鎮座する寂しい佇まいだが、祀る人がいる限り、ミホススミは生き続ける。

ただ残念ながら、平安初期の史書『先代旧事本紀』では、オオクニヌシとヌナカワ姫のあいだの子はタケミナカタだとされていて、気の毒なミホススミは母神さえ奪われてしまったようだ。

※なおミホススミについては、岡本さんのサイト「ミホススミに光を!プロジェクト」に詳しい。

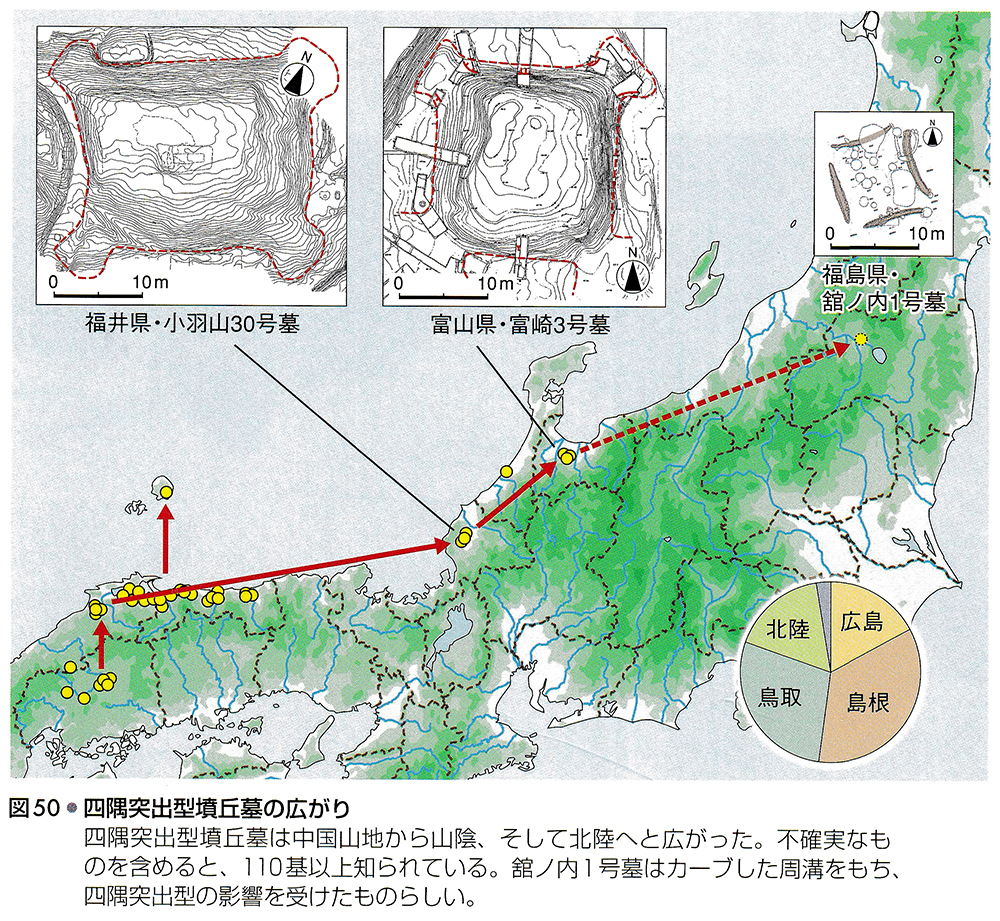

考古学だと、弥生後期の出雲で発展した王墓「四隅突出型墳丘墓」の分布がわかりやすい。出雲では4代に渡って王の墓に採用され、最後となった「9号墓」は東西42mx南北35mx高さ5mの規模にまで巨大化した。

その分布は出雲・伯耆から、何故か北近畿をすっ飛ばして、福井・石川・富山に広がっていて、怪しげなものまで含めれば110基以上が作られたそうだ。

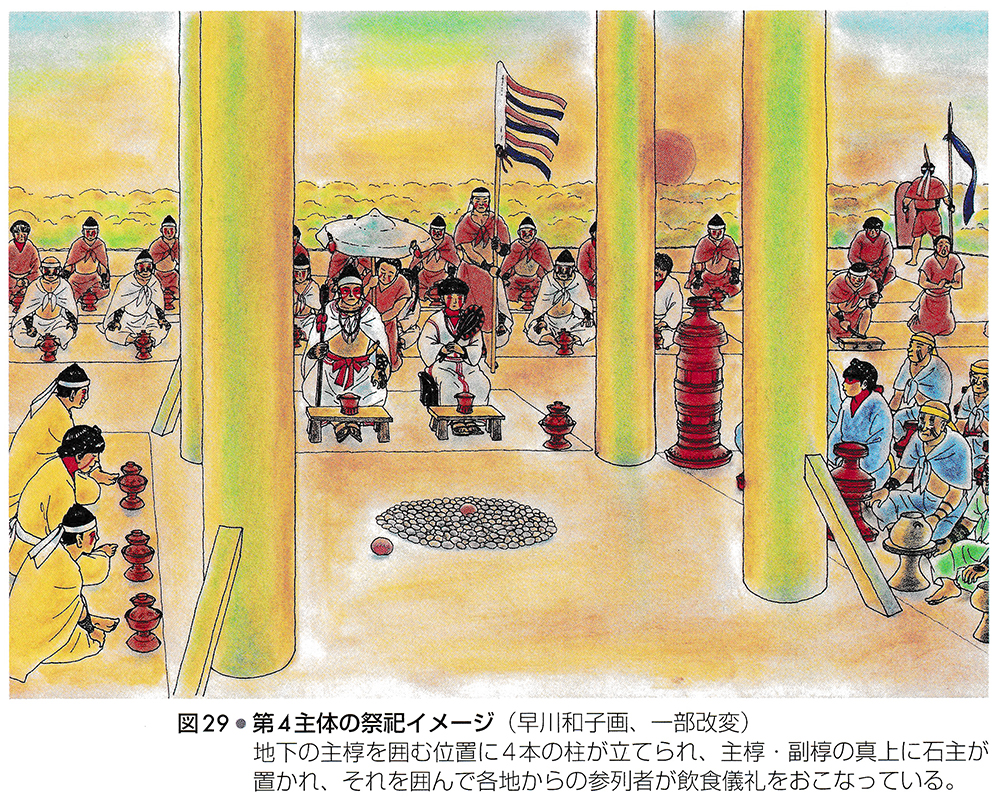

この「四隅突出型墳丘墓」自体が諏訪にもあるわけじゃないんだが、諏訪とのつながりを思わせる遺物が、出雲の「四隅」の墳丘上から見つかっている。それが「西谷3号墓」の墳丘上で、王の棺を取り囲んでいる4本の「柱」の跡だ。

4本の柱といえば、諏訪大社で神域を囲む4本の「御柱(おんばしら)」が有名だ。

諏訪大社は、上社・下社それぞれ二社の計四社で「諏訪大社」を構成するが、このうちもっと古い「上社前宮」は、もともとは主祭神であるタケミナカタの「墳墓」だったという伝承があるそうだ。

つまり「御柱」は原初、タケミナカタの棺を囲んで建てられた可能性があるわけで、出雲の墳丘祭祀と似ている印象がある。

ま、「御柱」の件はぼくの想像に過ぎないんだが、三浦さんは、縄文後期の北陸で見られた「巨木を建てる文化」(真脇遺跡、チカモリ遺跡、寺地遺跡など)が、出雲大社の巨大神殿(48m!)や、諏訪大社の「御柱」につながっている可能を指摘されている。

タケミナカタは古層の神か

といったかんじで、弥生後期の山陰〜北陸に「日本海文化圏」があったという三浦説には、ぼくも全面的な共感をもっている。ただ、古事記に出てくるタケミナカタをそこに含めていいのかには、疑問もある。

というのも、そもそもタケミナカタは出雲とは何の関係もない神で、『出雲国風土記』にも出てこないし、出雲国184社の式内社に、タケミナカタを祀る神社は見当たらない(=信仰がない)。

また、諏訪信仰だけに丸々一冊を費やした『諏訪神社七つの謎』(皆神山すさ/2015年)によれば、諏訪信仰の中核はタケミナカタではないという。

問題なのは前宮の祭神ばかりではない。諏訪信仰の中核にあったのは建御名方神ではなく、ミシャグジという謎の神であったのだ。

(『諏訪神社七つの謎』)

諏訪社の祭祀のどこにも建御名方神は登場していない。中世の祝詞や祭事に登場するのはミシャグジとソソウ神であったのだ。

だから諏訪の郷上史家たちは、諏訪の神様は諏訪明神であって、建御名方神ではないという。建御名方神は「外向けの、仮の名前なんだ」と択えているのだ。

「ミシャグジ」というのは縄文以来の大地の精霊で、巨木(御柱?)や巨石を依り代に天空から降りてくる神。「ソソウ神」は諏訪湖に住む「蛇体」の神で、ミシャグジの妻となって神の子「大祝」を生む。

上社前宮で祀られるミシャグジこそが諏訪信仰の核心で、上社本宮のタケミナカタは「官祭用」の借り物の神ということのようだ。

三浦さんは「タケミナカタが州羽に追いやられるという国譲り神話から読めてくるのは、古層として存在した日本海文化圏の崩壊」と書かれるが、出雲にも諏訪にもいなかったタケミナカタから、何かを読みとるのは無理のある話のような気がしないでもない。

タケミカヅチは古層の神か

タケミナカタと戦った建御雷神(タケミカヅチ)も、日本海文化圏の時代にはまだ成立していない神のようだ。

そもそも、日本書紀の正伝では、国譲り交渉の「主将」は「経津主神(フツヌシ)」だった。フツヌシは日本書紀だけでなく『出雲国造神賀詞』でも同じ任務で登場するし、『出雲国風土記』にも4回出てきて、実際に出雲で活動している(占領政策?)。

しかし、古事記の国譲り交渉の「主将」はタケミカヅチで、フツヌシは全くでてこない(というか古事記にフツヌシは全くでてこない)。

そしてタケミカヅチは『出雲国造神賀詞』にも『出雲国風土記』にも登場しない。

さらに日本書紀・正伝では、タケミカヅチは自ら手を上げて売り込んで、強引にフツヌシの「副将」に割り込んでいる。

これ、素直に考えればもともとの「主将」はフツヌシで、古事記がそれをタケミカヅチに書き換えたのでは?という感想になることだろう。

タケミカヅチは藤原氏の氏神で、768年に「春日大社」が創建されたとき、常陸国一の宮「鹿島神宮」から分祀されたのだという。

ただ713年成立の『常陸国風土記』によれば、大化の改新(645)の頃の鹿島神宮の主祭神は「香島天之大神」と呼ばれていて、まだタケミカヅチではなかった。

なので古代史家の大和岩雄さんは、タケミカヅチの「成り上がり」は、藤原氏の氏神への定着化と無関係ではない、といわれ、その根拠としてタケミカヅチの「神名」の変化を挙げられている。

いわく、日本書紀は「武甕槌神」と書き、古事記は「建御雷神」と書くが、「甕槌」が「御雷」に変わったのは、古事記が「武神・剣神」というフツヌシの属性をタケミカヅチに移したから。

そうして古事記は、属性の重複したフツヌシを「建布都(たけふつ)神」というタケミカヅチの「別名」として吸収し、さらには「武甕槌命」をオオモノヌシの子として登場させて、国つ神の「甕槌」と天つ神の「御雷」に分離するという机上の操作を行った———と書かれている。

フツヌシは大豪族・物部氏の氏神だが、藤原不比等(720年没)の頃までは石上(物部)麻呂がライバルとして張り合っていたものの、その後、物部氏は没落。

タケミカヅチが高天原を代表する武神に成り上がるのは、その後の藤原氏の成り上がりと歩調を合わせている———と大和さんはお考えだ(『古事記成立考』)。

というわけで、もしも「日本海文化圏」を舞台に追いかけっこを演じたタケミカヅチが、割と新しめの神だったとした場合、そのお相手のタケミナカタもそれほど「古層」の神ではないのかも知れない、という話。

倒すべき強大な「出雲」は存在したか

三浦さんは、日本書紀が「出雲神話」のオオクニヌシの大冒険を載せないのは、「大和朝廷と並べられる」「比肩しうる」「過去においてもヤマトを凌ぐ世界」が存在してはならないから、「出雲神話を排除したほうが律令国家の歴史を語るにふさわしい」として、破棄してしまったからだという。

一方、古事記は出雲を「ヤマトに対する強大な対立者」だとして、「その出雲を打ち倒すことによってヤマトの王権は成立した」ことを主張しているともいわれる。

ただぼくが少々気になるのが、まず日本書紀がカットしたというオオクニヌシの冒険の舞台は、「因幡」「伯耆」「根の堅州国」「越」であって、「出雲」ではない点。

ぼくには逆に、古事記の出雲を中心とした立ち位置や視点のほうが、肩入れが過ぎるような気がしないでもない。また、歴史上に実在した出雲が、はたして本当に三浦さんがいうような「強大な対立者」だったのかも気になる。

出雲のシンボルだった「四隅突出型墳丘墓」は3世紀前半には終焉し、北陸の「四隅」もやや遅れて3世紀後半には消えて、その後はヤマト式の「前方後円墳/前方後方墳」へとシフトしている。

西暦300年ごろには能登に「万行遺跡」なるヤマトの倉庫群が造営され、日本海貿易の拠点になっていたともいう(『邪馬台国時代のクニグニ』)。つまり、その頃までには、出雲の「強大」さは失われていたということだろう。

三浦さんは、「なぜ古事記には出雲神話が必要だったのか」と問われるが、古事記には人格はないので、この設問は、一体どこの誰が出雲を「地上を最初に支配した」「とくべつの存在」で「すばらしく繁栄した世界」として描こうとしたのか、に置き換えられると思う。

すると島根県古代文化センターの『解説 出雲国風土記』(2009年)に面白い話が載っていて、なんでも『出雲国風土記』におけるオオナモチのエピソードは、古事記のオオクニヌシのエピソードとは「対応」関係にあって、風土記は明らかに古事記を意識して書かれているのだという。

そして風土記に登場する出雲神の偏りからは、風土記の神話は「出雲の地域社会の神話ではなく、あくまでもオオナモチを祭る出雲国造家の神話として編纂された」ことが考えられるのだという。

なるほど、山陰の名家・出雲国造家なら、筑紫から因幡・伯耆、そして越にいたるまでの膨大な神話を収集する力があったことだろう。出雲を「とくべつ」「すばらしく」思っているのも間違いないことだろう。

そんな出雲国造家が著した風土記の神話が、古事記の神話と類似性をもつというのなら、そもそも古事記の神話を出雲国造家が提供した———という可能性はないんだろうか。

長いので、古事記と日本書紀(7)につづく