武渟川別と物部氏の東征

崇神天皇10年(長浜浩明さんの計算で212年頃)、四道将軍の一人に任命され、「東海」の「教化」を担当したのが大彦命の子「武渟川別(たけぬなかわわけ)」だ。

日本書紀によれば武渟川別は、のちの飛鳥時代に日本海側の東北地方を平定した「阿倍比羅夫」などを輩出した軍事氏族、「阿倍臣」の祖だという。

だが、武渟川別の時代にはまだ実働部隊の「阿倍臣」は存在していないわけで、じゃあ誰が武渟川別に従軍して、東海地方を「教化」したというんだろう。

武渟川別の父親は、同じく四道将軍で「北陸」を担当した「大彦命」。オオヒコは、系譜上は第8代孝元天皇と、皇后の「欝色謎命」のあいだに生まれた第一皇子だ。

日本書紀には武渟川別の母親についての言及はないが、四道将軍に選ばれるほどの身分なんだから、大彦の「嫡子」だったと思われる。

すると武渟川別にとって孝元天皇の皇后・ウツシコメさんは祖母になるわけで、その実家にとっても武渟川別はその成功を願い、協力を惜しまない可愛い嫡孫だったことだろう。

その実家とは、初期のヤマト最大の軍事氏族「物部氏」だ。

上のGoogleマップは、平安時代の史書『先代旧事本紀』の第10巻「国造本紀」にのる東海地方の「国造」の分布(※5分で作った大雑把なイメージ)。

武渟川別が「教化」を命じられた「東海」がどこを指すのか定かではないが、すでにここまでの歴史に出てきている美濃・尾張・伊勢は「今さら」なので、やはり静岡だとぼくは思う。

上のGoogleマップで赤い色でマークしたのは、物部氏が初代の国造に就任したとされる地域だ(緑マークはそれ以外)。

・三野後国造(みののしりのくにのみやつこ)

志賀高穴穂の帝[成務天皇]の御世に物部連の先祖の出雲大臣命の孫の臣賀夫良命(おみかふらのみこと)国造に定められた。・参河国造(みかわのくにのみやつこ)

志賀高穴穂の帝[成務天皇]の御世に物部連の先祖の出雲色大臣命の五世の孫の知波夜命を国造に定められた。・遠淡海国造(とおつあうみのくにのみやつこ)

志賀高穴穂の帝[成務天皇]の御世に物部連の先祖の伊香色雄命の子の印岐美命を国造に定められた。・久努国造(くぬのくにのみやつこ)

筑紫の香椎の帝[仲哀天皇]の御世に物部連の先祖の伊香色男命の孫の印播足尼を国造に定められた。・珠流河国造(するがのくにのみやつこ)

志賀高穴穂の帝[成務天皇]の御世に物部連の先祖の大新川命の子の片堅石命を国造に定められた。・伊豆国造(いずのくにのみやつこ)

(出典:『先代旧事本紀』の現代語訳/HISASHI)

神功皇后の御世に物部連の先祖の天○桙命の八世の孫の若建命を国造に定められた。難波の帝[孝徳天皇]の御世に駿河国に属し、飛鳥の帝の御世に元の様に割いて置く。

日本書紀によると「国造」は第13代成務天皇(長浜浩明さんの計算で在位320−350頃)の御代に定められたという。

それは武渟川別の時代より100年あとの話になるが、武渟川別に従軍して静岡に進駐し、屯田していった物部氏が、正式にヤマトの代官に認定されるまでには多くの時間を要したということなんだろう。

ちなみに「遠淡海(遠江)」と「久努」の国造の祖は「物部連の先祖の伊香色雄(男)命」となっているが、この人は崇神天皇の母の兄にあたる人物だ。天皇にとって最も信頼できる「外戚」の子孫が、静岡に入植していったということだろうか。

なお、国造本紀によると、武渟川別に率いられた物部氏の東征は「伊豆」で終わったようだ。その先の、神奈川・東京・埼玉の国造には、新たに「出雲系」の人々が就任している。

【関連記事】西暦310年頃、ヤマトタケルの東征(2)房総と武蔵の出雲族

伊豆国造と高尾山古墳

実は伊豆には、3世紀前半にヤマトの勢力が到達していた物証(?)がある。沼津市の前方後方墳「高尾山古墳」だ。

愛知県の考古学者・赤塚次郎さんによれば、高尾山古墳は「駿河の国に」「ある日突然に」「いままでにない大きな前方後方墳が登場」したのだという。

(『邪馬台国時代のクニグニ』2015年)

その全長は62mで、高さは5m。墳丘や周濠からは数千点に及ぶ土器が出土していて、それらの年代観から沼津市埋蔵文化財センターでは「西暦230年ごろ」の築造を想定しているそうだ。

(『日本発掘!』2015年)

まだ「箸墓古墳」は存在していない「纒向」に、100m前後の未熟な前方後円墳が造営され始めた頃の段階で、すでに遠く沼津の地には「浮彫式獣帯鏡」なる後漢鏡を副葬した”王墓”が営まれていた、というわけだ。

地元でいわれるように、それが本当に西暦230年頃の築造であれば、212年頃に武渟川別に従って大和を旅立った、物部氏の軍団長のお墓にはぴったりのタイミングだと思う。

といっても、近畿周辺から東に向かう人の流れは、武渟川別と物部氏の東征が初めてだったわけじゃない。2世紀半ばに頻発した洪水や巨大地震、火山活動などを嫌った濃尾平野の人たちは、西暦200年前後には東方に向かって移動を始めていたという。

その頃から、東京低地部や甲斐盆地、そして駿河・沼津では「S字甕」なる東海地方西部の土器が作られ始め、墳墓を含めた東海系文化の受容が広く認められているんだそうだ。

(『邪馬台国時代のクニグニ』2015年)

たとえば神奈川県綾瀬市の「神崎遺跡」では、出てくる土器の90%以上が静岡西部のもので、三河からの移住者がつくった集落であることは間違いないのだという。おそらく武渟川別と物部氏の東征も、そういった大きな人の流れに乗った形で行われたのだろう。

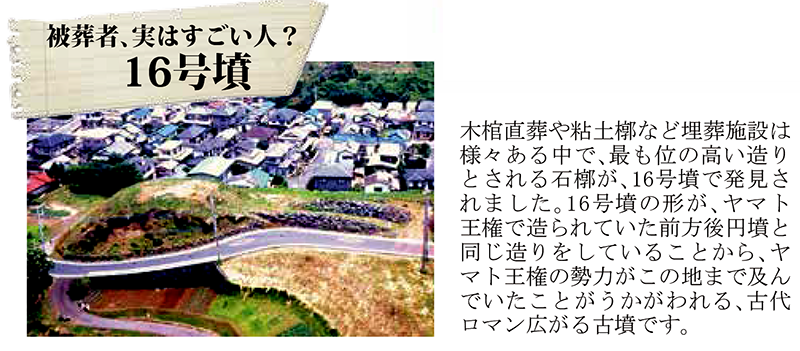

沼津市のお隣の三島市には、16基の古墳からなる「向山古墳群」があるが、興味深いことに、一番古い「向山16号墳」が一番大きい前方後円墳(68m)で、それ以降は15m前後の円墳ばかりが造られていたという。つまり最初につくられたのだけが「王墓」で、あとはただの”村長”のお墓ってことだろう。

三島市教育委員会では、埋葬施設が「最も位の高い造りとされる石槨」であることから、16号墳の被葬者を「ヤマト王権」に所属する人物だと考えているようだ。築造年代は「200年代中頃」というから、こちらが伊豆に屯田した最初の物部氏の首長墓である可能性もあり得るか。

そういえば、高尾山古墳は3C前半の築造という割には前方部が発達した長いものなので、考古学者の寺沢薫さんは「3世紀中頃以降」の築造だろうと話されている。

(『邪馬台国時代のクニグニ』2015年)

箸墓古墳が登場する以前の、前方部が未発達な初期の前方後円墳を「纒向型」というが、それを提唱したのが他ならぬ寺沢さんなので、「前方」と「後方」の比率が1:1の高尾山古墳は「纒向型」ではなく、箸墓古墳より後の時代のもの———という説明には説得力がある。

ただ、静岡よりはるかに東の千葉県市原市には「神門5号墳」という「纒向型」の前方後円墳(36.5m)があって、ここからは奈良県の3世紀前半の土器(庄内式)が出土していることから、その築造年代は3世紀中葉、とされている。

なので千葉よりは奈良に近い沼津市に、3世紀中葉より以前の古墳があっても時間軸的には不思議ではない気もするが、・・・やはり墳形の説得力には勝てないかー。まぁ、その場合は高尾山古墳ではなく、向山16号墳を「伊豆国」の初代・物部系首長のお墓だと考えることになるが・・・。

武渟川別の一族「那須」へ

さて、その後、武渟川別の子孫はのちの中央豪族「阿倍臣」へと成長していくことになるが、その一部は東北道?を北に進み、栃木県の「那須」にまで到達していたようだ。「国造本紀」には、景行天皇(在位290−320頃)の御世に、「建沼河命」の孫「大臣命」が初代の那須国造に任命されたと書いてある。

すると丁度そのころ、那須に初めてつくられたヤマト式の古墳があって、それが全長60.5mの前方後方墳の「駒形大塚古墳」だ。

考古学者の広瀬和雄さんによれば、駒形大塚古墳の築造年代は3世紀末。弥生時代の遺跡が何もなく、人間が生活していなかった無人の荒野だった那須に、突如としてヤマト式の古墳が築かれたんだから「在地勢力の発展や地域の自律性は議論の埒外」だという。

つまり駒形大塚古墳に眠る首長が「中間層をともなって集団で移住してきたのは動かない」。

んで、副葬品には貴重な「画文帯神獣鏡」をはじめ、ガラス製品、鉄製品が豊富に納められ、被葬者がヤマトと強い関係を持っていたことは疑いがない———というんだから、被葬者を武渟川別の子孫だと見るのは問題のない話だろう。

そして那須には、この駒形大塚古墳を皮切りに、以後「一代一墳的」に全部で6基の前方後方墳が造営されていったというわけだが・・・不思議なのは、なぜ前方後円墳ではなく、前方後方墳ばかりなのか、だ。

前方後円墳と前方後方墳

古墳について書かれた本を読んでいると、しばしば前方後方墳について「東国には前方後方墳に代表される独自の世界が展開していた」とか「西方の前方後円墳 vs 東国の前方後方墳」といった「二項対立」の言説にぶち当たることがある。

が、広瀬さんによれば、それは「事実とは違う」のだという。著書の『前方後円墳とはなにか』(2019年)からいくつか論点をあげてみると、こう。

①まず東国で「方」が卓越していたのは栃木と埼玉だけで、それ以外は「円」のほうが多い。関東で70m以上の「円」は43基あるが、「方」は6基に過ぎない。

②「方」は「円」に比べて墳丘規模が劣勢で、たとえば吉備では「箸墓古墳の全長の6分の1である47mを境に、それ以下が前方後方墳、それ以上が前方後円墳」だという。

③日本最大の「方」は奈良盆地の「西山古墳」(180m)。

④墳丘規模に格差はあるものの「埋葬施設や副葬品の組み合わせなどで大きな懸隔は見いだしがたい」。つまり「方」だからと「格下」扱いされてたわけではない。

せっかくなので、以前ぼくが3分で作成したGoogleマップを貼ってみる。赤色でマークしたのが、3世紀後半に築造された「円」で、緑色のマークが同年代の「方」。この図だけ見ると「西方の円 vs 東国の方」の図式は完全に逆転してしまう。

なお内訳は、西から、備前車塚古墳(岡山)、西求女塚古墳(神戸)、芝ヶ原古墳(京都)が「方」。同じく新豊院山2号墳(静岡)、秋葉山3号墳(神奈川)、神門5号墳(千葉)が「円」だ。

たしかに3世紀初頭の段階では「円」はヤマト、「方」は東海と明確に分かれていたが、それらはすぐに統合され、ぼくらには良くわからない何らかの尺度によって使い分けられるようになった———って、ところだろうか。

広瀬さんは、それらを「対立項」とみると説明不能に陥るので「古墳時代前期に共存する多彩な墳形の一つとして、前方後方墳をとらえねばならない」と書かれている。

武渟川別と黒塚古墳

ここからは余談で、武渟川別のお墓について。

武渟川別と崇神天皇は、ともに祖父が第8代孝元天皇という同世代の人物だ。ぼくは崇神天皇の陵墓は「ハツクニシラス天皇」にふさわしい箸墓古墳だと思っているので、武渟川別のお墓もその頃に築造されたものから選びたい?ところ。

ただ、日本書紀によると、武渟川別は次の垂仁天皇にも「五大夫」として仕えたとあるので、箸墓古墳よりは遅れて3世紀後半に、武渟川別の葬儀は行われたことになる。

ところで五大夫である武渟川別の葬儀は、垂仁天皇が直々に差配した「国葬」だった可能性が高いだろう。ならば、と思いつくのが、33面もの三角縁神獣鏡が副葬された、天理市の「黒塚古墳」だ。

墳丘長は130mとソコソコだが、刀剣類25以上、鉄鏃170以上、鉄斧8など、東海を平定した四道将軍の武威を顕彰するには、ふさわしい副葬品だと思う。すべて、垂仁天皇からの贈り物だろう。

するとやはり3世紀後半に、32面の三角縁神獣鏡と多数の武器を副葬した前方後円墳があって、それが京都府木津川市の「椿井大塚山古墳」だ。こちらは墳丘長が175mもあって、築造当時は箸墓古墳に次ぐ第2位の規模だった。

ぼくはこの「椿井大塚山古墳」を、ヤマトの北、丹波を固めた四道将軍「丹波道主命」のお墓だと思っていて、つまり垂仁天皇は二人の四道将軍に、同等の三角縁神獣鏡を贈ったんじゃないかと思っている。

武器の大量副葬が質・量ともに似ている点も、垂仁天皇を支える左右の二大将軍が武渟川別と丹波道主王だったからなんじゃないだろうか。

なお墳丘のサイズは椿井大塚山の175mに対して、黒塚古墳の130mは見劣りがするが、これは丹波道主命は娘(ひばすひめ)を垂仁天皇の皇后に入れて、次の景行天皇の外祖父になったことが格差につながったんじゃないかと思う。

実家も、武渟川別の大彦命より、丹波道主命の彦坐王の方が格が上だった可能性がある。

※ちなみに畿内で30面以上の鏡を出土したのは、椿井大塚山36面以上、佐味田宝塚36面、新山34面、黒塚34面だけで、うち新山古墳は4世紀前半の126mの前方後方墳、佐味田宝塚古墳は400年頃の111mの前方後円墳だ。佐味田宝塚については、不用になった銅鏡を廃棄した古墳という説もある(辻田淳一郎)。

【関連記事】三角縁神獣鏡は国産か 〜黒塚古墳、室宮山古墳〜

※なお四道将軍のうち、崇神天皇より上の世代である「大彦」「吉備津彦」の墳墓は、纒向古墳群の100m級のどれかだと思います。

崇神天皇(4)につづく