彦坐王と丹波道主王

崇神天皇10年というから、長浜浩明さんの計算だと西暦212年頃、四道将軍の一人に選ばれて「丹波」の「教化」を担当したのが「丹波道主(たにはのちぬし)命」だ。

丹波道主命の父は、第9代開化天皇の第三皇子「彦坐(ひこいます)王」。

だがぼくは、開化天皇と彦坐王の「親子」関係は血縁ではなくて、現代のヤクザ社会のように「親分」の盃を受けて「子分」になった擬制的なものだと思っている。

そうして開化天皇の「子分」になった彦坐王は、おそらくその母の実家とされる「和珥(わに)氏」グループの総帥で、近江から山城南部、大和北部(春日=奈良市)に「シマ」をもつ大勢力だったんじゃないかと思う。

「国造本紀」によれば、彦坐王の子孫は、のちに近江や美濃、但馬、甲斐などの「国造」に就任している。

んじゃ、彦坐王と丹波道主王の親子関係は血縁だったかというと、ぼくはそれもビミョーなものである気がする。日本書紀には丹波道主王の父についての異伝がのっていて「一説によれば、彦湯産隅(ひこゆむすみ)命の子」なのだという。

彦湯産隅王もむろん、開化天皇の皇子だが、母が違う。彦坐王の母は「和珥氏の遠祖(ははつ姫)」で、彦湯産隅命の母は丹波の「竹野媛(たかのひめ)」だ。

古事記によれば、この竹野媛は「旦波大県主」の「由碁理(ゆごり)」の娘で、開化天皇はこの政略結婚によって、日本海航路の拠点を手に入れたと思われる。

で丹波道主命だが、実の親子だったら「異伝」があるのはチト変だろう。なのでぼくは、彦坐王と丹波道主命の親子関係も、現代ヤクザ的な擬制的なものだったんじゃないかと思っているわけ。

また、丹波道主命には母まで同じくする全兄弟が二人いて、一人は近江の「安国造」の祖、もうひとりが美濃の「本巣国造」の祖だというわけだが、この三兄弟は「五分の盃」を交わした「義兄弟」だったんじゃないかと思っている(三国志の”桃園の誓い”みたいな)。

彼らはそれぞれに彦坐王の「組」に呑み込まれ、気がついたら大ヤマト連合の一員になっていたんじゃないだろうか。

なお古事記によれば、三兄弟の母は「息長の水依ひめ」といって「近江の御上の神職がお祭りする天之御影神の娘」なのだという。つまり「神の子」だ。

まぁ日本書紀の「大物主神」にも「太田田根子」という実子がいたので、3世紀に「神の子」がいても驚きはしないが、ちなみに古事記はオオタタネコはオオモノヌシの4世孫(玄孫)だとしていて、オオモノヌシを神話の時代に繰り上げようとする努力の跡がうかがえる。

そんな古事記が「息長水依比売命」は「神の娘」だというんだから、勝手に世代を動かせないほど確定した関係だという認識が、近江界隈にはあったのかも知れない。

いちおう書いておくと、水依ヒメの「息長」と、彦坐王と和珥氏の間の子孫である「息長宿禰王」とその娘「神功皇后」の「息長」は、まったく別の家系になる。

丹波道主命と「丹後王国」の終焉

長浜浩明さんの計算では、開化天皇の在位は177−207年頃。その開化天皇と手を組んだ「旦波の大県主」である「由碁理」のお墓の候補といえば、京丹後市の「赤坂今井墳墓」だろう。

2世紀後半には、出雲の「西谷3号墓」や吉備の「楯築遺跡」、因幡の「西桂見墳丘墓」など、地域を統合した「王」の墓が各地で独自に発展していたが、丹後(丹波)にもそれはあった。

赤坂今井墳墓の墳丘は、南北39m、東西36m、高さ3.5mで、ほぼ正方形に近い方墳だ。中心埋葬施設は、墓嚝長14m、幅10m、深さ2mで、弥生時代のものとしては日本最大。納められた木棺は全長7mの「舟底状木棺」で、まさに堂々たる丹後王のお墓だ。

考古学者の肥後弘幸さんによれば、赤坂今井墳墓は丹後では三代目の王墓になるそうだ。出土した土器には山陰や北陸、東海のものまで含まれていて、多くの弔問客をむかえて盛大な葬儀が開かれたものらしい。

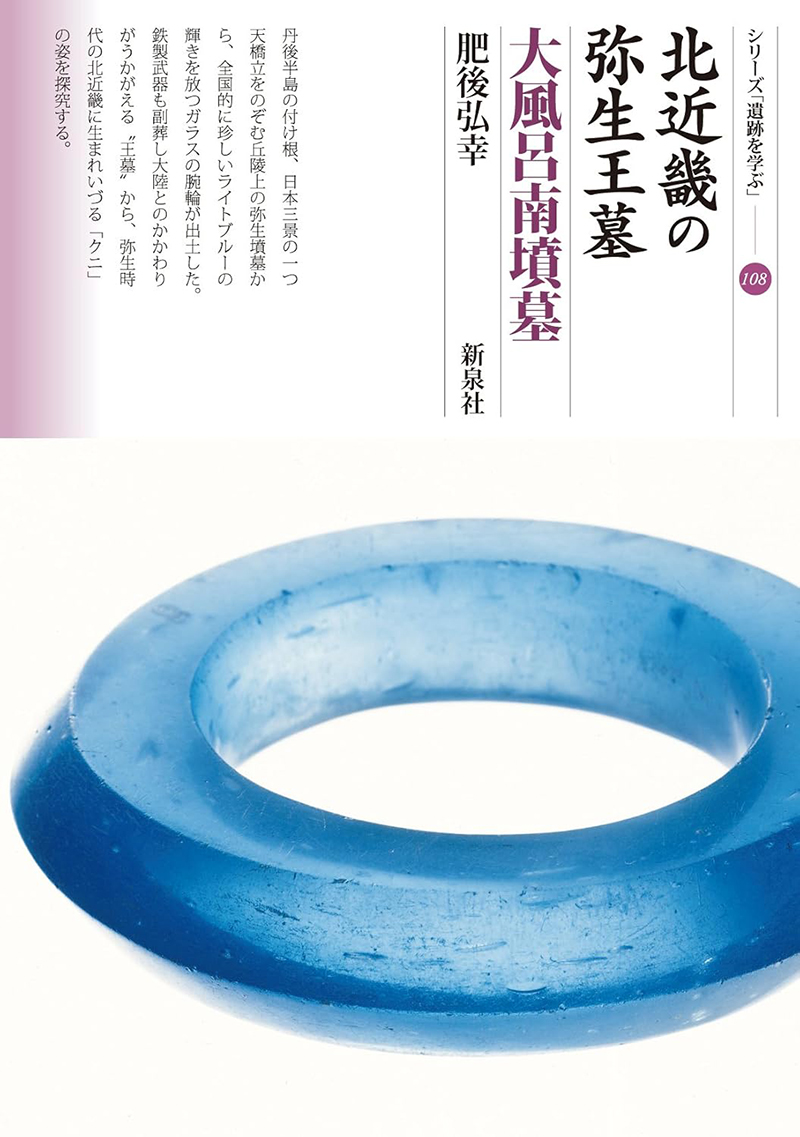

(『北近畿の弥生王墓・大風呂南墳墓』2016年)

・・・ところが、これは北陸でも吉備でも、少し遅れて出雲でもみられたことだが、丹後でも「四道将軍」の遠征が始まった3世紀初頭以後、地域オリジナルの弥生王墓の造営がピタッと止まってしまう。

丹後では、赤坂今井のあとは「大田南古墳群」の中の「2号墳」が次代の首長墓だと考えられているそうだが、そのサイズは22x18mの方墳とかなりのスケールダウン。一説によると、全長40mほどの、ヤマト式の前方後方墳である可能性もあるそうだ。

また、代々の丹後王が誇ったガラスや水晶でできた宝石類や、大量の鉄製品などの副葬は見られず、鉄刀一本と中国製の銅鏡「方格規矩鏡」一枚だけが、質素に納められていたようだ。

肥後さんはその被葬者を(王ではなく)「大和王権を支える一人の首長」だといい、以後、丹後半島からは150年間、王墓や盟主墳と呼べるものはみあたらないのだという・・・。

———繰り返しになるが、似たようなことは3世紀前半の北陸でも吉備でも出雲でも起こったことで、四道将軍の遠征の後には、各地でオリジナルの「王墓」が途絶えてしまっている。これは「偶然」では片付けられない問題だとぼくは思う。

丹波道主命は丹波で何をしていたか

はじめて四道将軍について知ったとき、まず率直に感じた疑問が、なぜ「丹波」なのかだ。

他は「北陸」「東海」「西道(山陽)」と「地方」を範囲としているのに、丹波だけが一国だけ。3世紀の丹波は、但馬と丹後を含んでいたとはいえ、丹波道主命の担当エリアは他の三将にくらべて明らかに狭い。

ただ古代の丹波がヤマトにとって重要地域だったことが分かるのが、「式内社」の数だ。

平安時代の官社のリスト『延喜式神名帳』に名前がのる由緒正しい神社が「式内社」で、その中でも特にヤマトが重要視したのが「名神大社」。

もちろん大和国には式内社が216もあって、うち名神大社が26社。伊勢も式内社が232と多く、ただし神宮がある関係からか、名神大社は2社。出雲にだって式内社が185、名神大社が2社だ。

んじゃ丹波はどうか。なんと式内社が249、名神大社が19社だ。そこは鄙びた田舎なんかじゃなく、多くの人口と集落を抱えた先進地帯だったようだ。

しかしそれだけなら、2世紀末に丹後王の由碁理が開化天皇の岳父になって以来、おそらくは安定した関係を維持していたであろう丹波に、あらためて四道将軍を派遣する理由にはならないだろう。

それで日本書紀を開いてみれば、その当時の崇神天皇が大きな悩み事を抱えていたことに気がつく。外国人問題だ。「疫病」が解決したあとは、国内の「外国人」が問題になった。

オオモノヌシは崇神天皇に、私を祀れば「海外の国も自然に帰伏する」と言い、四道将軍の遠征によって「異俗の人が多く帰順」したと日本書紀は書く。

崇神天皇は「はじめて人民の戸口を調査し、また調役を賦課した」ことで知られるが、そのためには国民が安心して暮らせる社会に加えて、「異俗の人も通訳を重ねて来朝し、海外の国の人までもすでに帰化してきた」ことが重要だったらしい。

日本書紀は「この時にあたって」、つまりは国民の安定と渡来人の掌握が実現したから、戸籍と徴税がようやく可能になった———と考えているようだ。

「三国志」ファンならご存知のように、崇神天皇(在位207−241頃)の時代の中国大陸では、曹操やら劉備やらが戦争に明け暮れて、数々のドラマを繰り広げていた。

220年には「後漢」が滅亡し、238年には「倭」や「韓」の窓口になっていた「公孫氏」が滅亡した。

日本書紀は崇神天皇65年(239年頃)に、任那の「蘇那曷叱知(そなかしち)」がヤマトに朝貢してきたと書く。それ以外にも加羅の王子「都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)」が穴門(長門)から出雲を経て、福井県敦賀市の「笥飯(けひ)浦」に碇泊したともいう。

おそらく、天然の良港を多数もつ丹後にも、大陸から戦乱を逃れた沢山の名もなき人たちが渡ってきていたことだろう。

ぼくは丹波道主命の本当の仕事とは、こうした「異俗の人」「海外の国の人」を掌握し、監督することにあったんじゃないかと思っている。次の垂仁天皇の時代には、新羅の王子「天日槍(あめのひぼこ)」が移住してきたが、天日槍は最終的に、但馬(当時は丹波)を選んで永住している。

丹波は渡来人から見ても、魅力的な土地だったんだろう。

丹波に式内社が多い理由には、渡来人たちの持ち込んだ神々に、打ち克つだけの霊力が必要だったこともあるんじゃないか。

明治時代の話になるが、開港したばかりの横浜に、正式に伊勢神宮からアマテラスを勧請した「伊勢山皇大神宮」が創建されている。むろん、キリスト教の教会や、中国道教の寺院に対抗できる、日本最強の神威と霊力を期待してのことだ。

こちらの現在の本殿は、先の式年遷宮までは実際に伊勢神宮で使っていた「西宝殿」を移築したもので、今なおその名にふさわしい厚遇を受けているようだ。

丹波道主命と椿井大塚山古墳

ここからは余談で、丹波道主命の墳墓について。

3世紀に作られた前方後円墳で最大のものは、言わずと知れた奈良県桜井市の「箸墓古墳」(290m)だが、第2位になるのが京都府木津川市の「椿井(つばい)大塚山古墳」(175m)だ。

こちらには、32面の三角縁神獣鏡を含む36面以上の銅鏡をはじめ、鉄鏃200以上、鉄刀7以上、鉄剣10以上など、多数の武器が副葬されていたそうだ。

考古学者の広瀬和雄さんによれば、椿井大塚山古墳の被葬者は「奈良盆地の北方入り口でにらみをきかせた、大和政権の一角をになう有力首長」「奈良盆地への北方の要衝で、その勢威を見せつける役割をはたした」「中央政権の主要メンバー」なのだという。

そんな大将軍を日本書紀から探すなら、これは丹波道主命が第一候補に上がるんじゃないだろうか。

3世紀後半にはもう一基、同じように33面の三角縁神獣鏡や大量の武器を副葬した前方後円墳がある。天理市の「黒塚古墳」(130m)だ。ぼくはこっちは、東海を担当した四道将軍の「武渟川別」のお墓じゃないかと思っている。

椿井大塚山古墳の175mに比べると、黒塚古墳の130mはワンランク小さいが、それは椿井大塚山の丹波道主命が、娘の「ひばす姫(日葉酢媛命)」を垂仁天皇の皇后に入れて、次の景行天皇の外祖父になったことが、格差を生んだ理由だったんじゃないかと思う。

近江・美濃・山城南部・大和北部に広がる和珥氏———すなわち彦坐王の勢力は、丹波道主命の代で日本海に面した丹後や但馬にまで拡大したのだろう。丹波道主命の娘たちは、丹波から大和に輿入れしている。娘たちの生家は、丹波にあった。

ひばす姫が産んだ第12代景行天皇は、皇室と近江勢力が完全に統合されたことを象徴する、初めての天皇だったのかも知れない(2回目の統合の象徴は、神功皇后だ)。

丹後王国と邪馬台国

余談の余談になるが、上掲の肥後さんの本では、赤坂今井墳墓の被葬者は『後漢書』に書かれた「使駅の漢に通ずる者、30ばかりの国」の”王”の一人で、彼は魏に朝貢をしていたのだろう———とある。つまり肥後さんは、邪馬台国大和説の論者のようだ。

ただそうだとすると、次の記述には若干の違和感を感じてしまう。

(前略)以降、丹後半島には、王墓や盟主墳と呼べるものはみあたらない。このことは、大和王権が、瀬戸内・九州北部も勢力圏に納めるなかで、丹後を経由しない大陸への交易路を開いたことにより、北近畿の地理的優位性が低下したものと考えられている。

(『北近畿の弥生王墓・大風呂南墳墓』)

肥後さんは、大和政権は3世紀中頃に「瀬戸内・九州北部も勢力圏に納め」たといわれるが、邪馬台国は3世紀前半の段階で、すでに「伊都国」に「一大率」という統率者を置いて諸国を取り締まらせていて、諸国もこれを恐れはばかっている———と魏志倭人伝に書かれているわけで、邪馬台国が大和にあるならば、伊都国との中間にある「瀬戸内・九州北部」はとっくの昔から邪馬台国の勢力圏にあったことになるはずだ(※伊都国は糸島市から福岡市西区あたり)。

一方、魏志倭人伝の記述を尊重して、伊都国は邪馬台国の「北」にあった———つまり邪馬台国は筑後平野にあったと考えれば、それとは別の政体である「大和政権」が、瀬戸内や九州北部を勢力圏に納めたのは3世紀後半のことになるだろう。

崇神天皇(5)につづく