ツヌガアラシトと鉄人「蚩尤」

日本書紀によると崇神天皇崩御の年(長浜浩明さんの計算で241年頃)、福井県敦賀市の「笥飯浦(けひのうら)」に「意冨加羅国」の王子、「都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)」を乗せた船が停泊したという。

「乗一船」とあるので集団を指すと思われるが、この人たちは「額有角人」、つまり額に角が生えた人たちだったそうだ。

彼らがなぜ、故郷の加羅を離れて日本に来たのかは定かでないが、史実から考えるなら、238年に「魏」が公孫淵から楽浪郡と帯方郡を奪還した事件が挙げられるだろう。

もしもツヌガアラシトの国が公孫淵と結んでいた場合、魏からの圧力を恐れて、王子の一人を安全圏の日本列島に逃がした可能性は考えていいような気がする。

ちなみに邪馬台国の卑弥呼が魏に使者を送ったのは239年のことで、こちらは逆に魏に接近して身の安全を図ったものだろう。

ツヌガアラシトの額の角については、本居宣長の昔から「頭に冠りたりし物の角」といわれていて、JR敦賀駅前に立っていた銅像も、戦国武者のような兜を被って観光客を迎えていた。

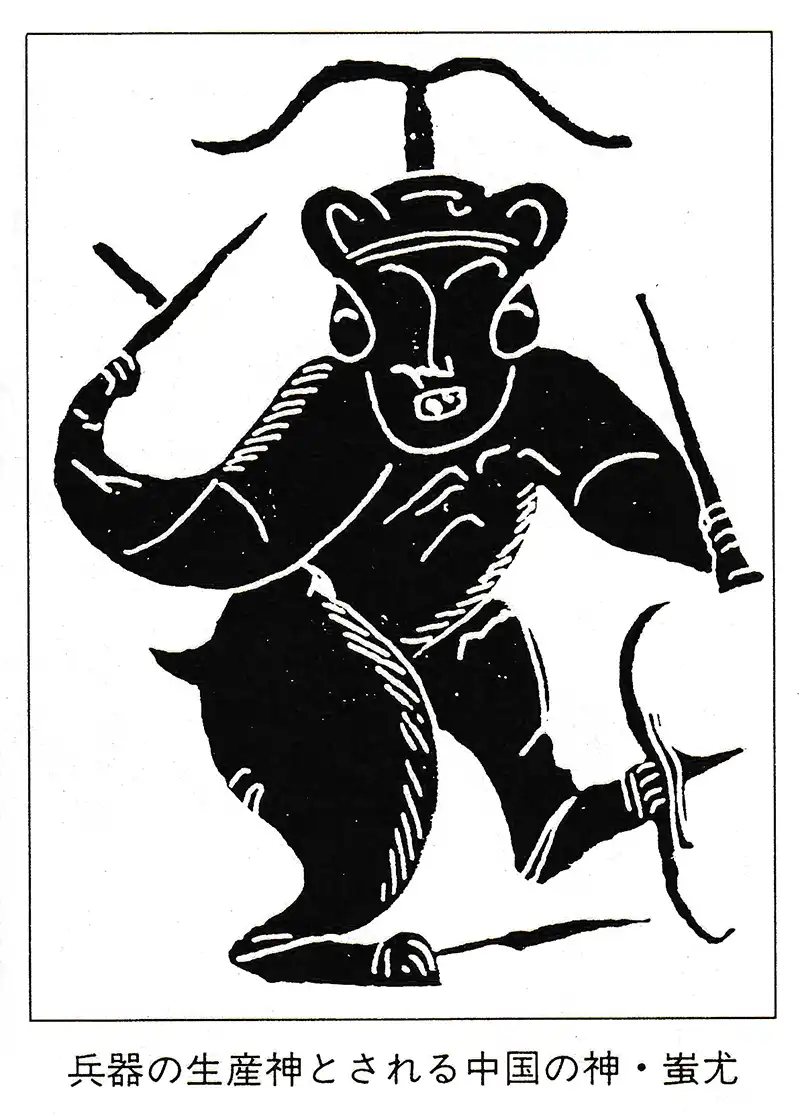

民俗学者の谷川健一さんは、ツヌガアラシトの出身地の加羅は、「魏志韓伝」では「弁辰」と呼ばれて「鉄を産出」し、倭の人びとがこれを取りに来ている———とあることなどから、ツヌガアラシトの一団を「銅や鉄の精錬技術をもった大陸系渡来人」だとお考えで、頭に角があるのは中国神話の兵器の神「蚩尤(しゆう)」に由来するのだろうと書かれている。

額に角の生えた人間というのは、私の考えでは銅や鉄の精錬技術をもたらした大陸系の渡来人にほかならぬ。

(『青銅の神の足跡』谷川健一/1979年)

私がそう推測するのは、兵器の生産神として古代中国の神話に登場する蚩尤は、銅頭鉄額にして、鉄石を食うとあり、またその耳ぎわの毛は剣戟のようにするどく、頭に角があって、それでたたかうとされているからである。

(中略)

また蚩尤は五兵を作るといわれて、武器の神でもある。五兵とは剣鎧矛戟戈のことである。

ツヌガアラシトと穴門王「伊都都比古」

日本書紀によるとツヌガアラシトははじめ、「穴門(あなと)」の「伊都都比古(いつつひこ)」なる人物に自分こそが王だと言われ、引き留められたのだという。しかしツヌガアラシトは伊都都比古が王だとは思えず、「出雲国」を経て、福井県敦賀市に辿り着いたという。

この「伊都都比古」について谷川さんは「伊都の彦」つまり「伊都国の男」という意味だと書かれている。

100年ほど後の話になるが、仲哀天皇8年(354年頃)に「伊覩県主」の祖・イトテが糸島の本拠から「穴門の引嶋」まで天皇を出迎えて、降伏・帰順していることから考えると、関門海峡の西側(響灘)あたりは一種の「公海」だったのかも知れない。

ま、それはただの想像としても、このときのツヌガアラシトの言動から分かることは、まず伊都国(糸島市)から下関あたりにはヤマトの影響が及んでいないこと、それと出雲にはもう「王」がいないことの二点があると思う。

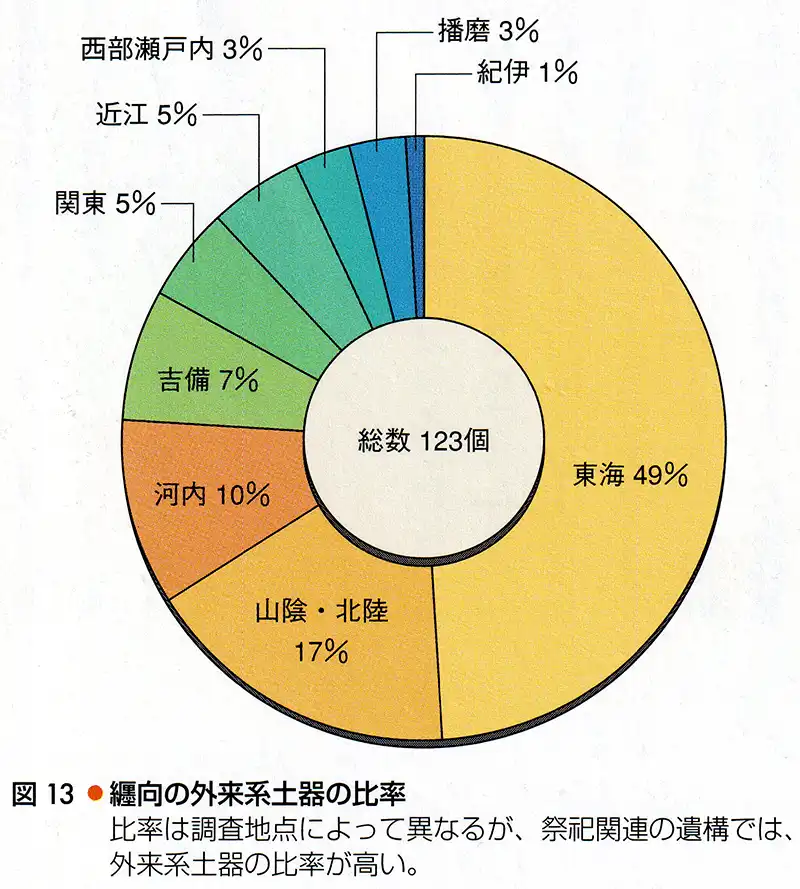

出雲に「王」がいない理由は前回の記事のとおりとして、伊都国とヤマトの関係については、3世紀中頃の纒向遺跡からは北部九州の土器が出土していないことが、考古学のFACTとの一致だと思う。ヤマトとは無関係だから、伊都都比古は平気で「王」を名乗れたのだろう。

そういえば魏志倭人伝には、邪馬台国は伊都国に「一大率」を置いて諸国を検察させたとあるが、タイミング的には伊都都比古がその一大率だった可能性があるか。

ツヌガアラシトとアメノヒボコ

日本書紀で、3世紀に朝鮮半島から渡来したとされる人物は3人。

崇神天皇65年(239年頃)の「蘇那曷叱知(そなかしち)」、崇神68年のツヌガアラシト、そして垂仁天皇3年(242年頃)に新羅から来た王子の「天日槍(あめのひぼこ)」だ。

この三人は、谷川さんのように「鉄」をテーマにされる先生方は、鉄つながりの同一人物だといわれるわけだが、ぼくは個人的に、ソナカシチとツヌガアラシトは加羅出身の同一人物で、アメノヒボコだけは別の渡来人だと思っている。

理由は、ツヌガアラシトにはアメノヒボコ神話にみられる「日光感精」と「卵生説話」の要素がないから。

高句麗と百済の祖を「朱蒙(しゅもう)」というが、この人は母が日光に照らされたことで懐妊し、卵の姿で誕生したという。

新羅の祖「赫居世(かくきょせい)」や加羅の祖「首露王」も卵から生まれていて、最初の王が卵生なのは、朝鮮の建国神話の基本中の基本のようだ。

アメノヒボコ自身は卵生ではないが、古事記によれば、日光に照らされた乙女が赤い玉を生み、そこから生まれた「アカルヒメ(阿加流比売)」を追って、ヒボコは来日したとされている。

神話学者の松前健さんは、朱蒙の大卵とアカルヒメの赤玉は「同様な伝承の変形」で、赤玉は「彼らの祭りに用いる太陽の象徴」だろうと書かれている。

(『日本神話の謎がよくわかる本』1994年)

ツヌガアラシトの伝承に、なぜ「日光感精」と「卵生説話」への言及がないのかは、不明のようだ。

ぼく個人の考えとしては、たとえば日本神話で「国生み」をなしたイザナギは、5世紀の段階ではまだ淡路の「島の神」に過ぎなかったように、朝鮮諸国が「日光感精」や「卵生説話」を共有したのが4世紀とか5世紀以降だった場合、3世紀に来日したツヌガアラシトにはそれらの持ち合わせがなかった———なんて可能性は考えられる気がする。

【関連記事】淡路のイザナギ、熊野のイザナミ(アジアの海人族の神)

一方、アメノヒボコとツヌガアラシトに共通して見られるのが「牛を犠牲(いけにえ)として肉を供える、殺牛農耕祭祀」(『謎の古代豪族・葛城氏』平林章仁)で、こちらは「魏志韓伝」に馬韓(のちに百済)の習俗として、牛馬は乗用には使わず「死を送るに尽くす」、とあるので3世紀には存在したことが文献で確認できるという。

ちなみにツヌガアラシトの故郷「弁辰(のちに加羅)」では牛や馬に乗っていたとあるので、馬韓(百済)とは異なる習俗があったようだ(弁辰のルーツは縄文人という説もある)。

秦氏とアメノヒボコ

ところで、律令制下の朝廷で最重要な祭祀は、践祚大嘗祭をのぞけば「祈年祭」や「新嘗祭」で、そのうち春の祈年祭において特別に「白馬・白猪・白鶏」を奉られたのが、御所市の名神大社「葛木御歳神社」だという。

そこで祀られる「御歳(みとし)神」について、歴史学者の平林章仁さんは、その実体を「殺牛農耕祭祀」で祀られた太陽神「下照姫」と同じ神だろうと書かれている。

そしてその祀りを朝廷にもたらしたのは、「葛城氏の下に定着した渡来人集団」だとお考えで、その集団の祭儀と信仰を朝廷が取り込み、制度化したものが「祈年祭」の起源だろうということだ。

んでその集団とは言うまでもなく、応神天皇16年(397年頃)に渡来してきた「秦氏」のことを指す。

【関連記事】葛城と山城の「賀茂氏」と「秦氏」

歴史学者の平野邦雄さんの研究によれば、但馬国において『播磨国風土記』で「天日槍命」が登場するエリアと、秦氏の居住区はほぼ完全に重複するのだという。

どうやらアメノヒボコと秦氏には深い関係がありそうだ———が、先にツヌガアラシトの件を片付けておくと、ぼく個人はツヌガアラシト(ソナカシチ)という個人は実在して、実際に天皇にも謁見して何らかの功績を残し、やがて加羅(任那)に帰国したんだろうと思っている。

一方、アメノヒボコは天皇とは直接会えず、使者の「大友主」や「長尾市」と入植先の交渉をするレベルの人間集団だったんじゃないかと思っている(谷川さんは金属精錬の技術者集団だと書かれている)。

もちろん「アメノヒボコ」なんて名前じゃないし、古事記のアメノヒボコが「難波の神」に追い返されて、やむなく但馬に定住した点からみても、新羅の王子でもないとぼくは思う。

まとめてみれば、アメノヒボコなんて個人は存在しないが、その名前に集約される集団は3世紀から日本に渡来してきていた。んでそれを「天之日矛」という神話にまとめたのが、5世紀の秦氏だったんじゃないかと、そんな気がしているわけ。

古事記と日本書紀のアメノヒボコ

秦氏のアメノヒボコを「天之日矛」と書いたのは、その神話体系が載るのは古事記だけで、日本書紀の「天日槍」は神話ではなく、歴史上の人物の扱いだから。

たとえば、古事記の天之日矛が持参した「神宝」は、「浪振る比礼(ひれ)」や「風切る比礼」など、物部氏の「十種の神宝」を思わせる呪術的な匂いがするが、日本書紀の天日槍の神宝は「小刀」「大刀」「槍」など祭儀用の武器が中心になっている。

んで日本書紀の天日槍の説話とは結局のところ、これらの神宝がヤマトに没収され、「出石族」が降伏するまでのストーリーに他ならない。しかし古事記の神宝は「伊豆志の社(出石神社)」に鎮座していて、没収されたりはしていない。

さて、ぼくは常々、古事記と朝鮮神話の親和性は高いと思ってきたが、古代史家の大和岩雄さんは、その理由を古事記には秦氏による関与があるから———といわれる。

(『秦氏の研究』1993年)

ぼくも、日本書紀には載らない「日光感精」や「卵生説話」が古事記にだけ載っているのは、4世紀末に渡来した秦氏が持ち込んだネタだからだと思っている。

繰り返しになるが、邪馬台国時代の朝鮮を記録した「魏志韓伝」には「殺牛農耕祭祀」の存在を思わせる記述があって、そちらは日本書紀にも載っている。だが「日光感精」と「卵生」はそれより新しい神話だから、3世紀なかばのツヌガアラシトには持ち合わせのないものだった、とぼくは思っているわけ。

まぁグダグダ説明するより、論より証拠で、古事記がいかにアメノヒボコに肩入れしているかを、視覚的に表したい。

まず言うまでもないことだが、記紀は「日本」の歴史ではなく、「皇室」の歴史が書かれたもので、主役は歴代の天皇だ。だが残念なことに、極端に文字数の少ない天皇も存在する。

その代表が第13代成務天皇で、その在位は長浜浩明さんの計算だと320−350年頃と十分長く、古事記の序文でも神武天皇につづく偉業を成し遂げた四天皇として、崇神、仁徳、允恭と並び讃えられているにも関わらず、なぜか事績がほとんど残されていない。

【関連記事】ヤマトタケルは成務天皇か(常陸の倭武天皇)

その成務天皇についての古事記の原文が、こう(あくまで視覚的にご覧ください)。

若帶日子天皇、坐近淡海之志賀高穴穗宮、治天下也。此天皇、娶穗積臣等之祖建忍山垂根之女・名弟財郎女、生御子、和訶奴氣王。一柱。故、建內宿禰爲大臣、定賜大國小國之國造、亦定賜國國之堺・及大縣小縣之縣主也。天皇御年、玖拾伍歲。乙卯年三月十五日崩也。御陵在沙紀之多他那美也。

(出典「古事記(原文)の全文検索」)

一方、古事記には応神天皇の段で、アメノヒボコが渡来してから但馬に定住するまでをツラツラと述べた箇所に続き、なぜか、突如として、天皇とは全く接点のないアメノヒボコの娘(イズシオトメ)が登場し、結婚するまでのエピソードが長々と載せられている。

故茲神之女、名伊豆志袁登賣神坐也。故八十神雖欲得是伊豆志袁登賣、皆不得婚。於是有二神、兄號秋山之下氷壯夫、弟名春山之霞壯夫、故其兄謂其弟「吾、雖乞伊豆志袁登賣、不得婚。汝得此孃子乎。」答曰「易得也。」爾其兄曰「若汝有得此孃子者、避上下衣服、量身高而釀甕酒、亦山河之物、悉備設、爲宇禮豆玖云爾。」自宇至玖以音。下效此。爾其弟、如兄言具白其母、卽其母、取布遲葛而布遲二字以音一宿之間、織縫衣褌及襪沓、亦作弓矢、令服其衣褌等、令取其弓矢、遣其孃子之家者、其衣服及弓矢、悉成藤花。

於是、其春山之霞壯夫、以其弓矢、繋孃子之厠。爾伊豆志袁登賣、思異其花、將來之時、立其孃子之後、入其屋卽婚。故、生一子也。爾白其兄曰「吾者得伊豆志袁登賣。」於是其兄、慷慨弟之婚以、不償其宇禮豆玖之物。爾愁白其母之時、御祖答曰「我御世之事、能許曾此二字以音神習。又宇都志岐青人草習乎、不償其物。」恨其兄子、乃取其伊豆志河之河嶋一節竹而、作八目之荒籠、取其河石、合鹽而裹其竹葉、令詛言「如此竹葉青、如此竹葉萎而、青萎。又如此鹽之盈乾而、盈乾。又如此石之沈而、沈臥。」如此令詛、置於烟上。是以其兄、八年之間、于萎病枯。故其兄患泣、請其御祖者、卽令返其詛戸。於是、其身如本以安平也。此者神宇禮豆玖之言本者也。

(出典「古事記(原文)の全文検索」)

ざっと成務天皇の3倍は文字数があるこの記述は、前後の脈絡とは特に関係なく、99%の日本人にとって何の興味も関心もない、マジでどうでもいい、知らない誰かの恋バナだ。

その内容にも問題があって、兄と弟がヒボコの娘を争って、負けた兄が勝った弟との約束を反故にすると、ふたりの実の母親が弟だけに味方して、兄が死にそうになるまで呪いをかけるという、およそ日本人には共感できない異様な人間模様が描かれている。

ぼくはこの説話一本だけで、古事記に日本人ではない何者かの関与、介入があったことは間違いないと断言したくなる。そしてその何者かは、あんまり「天皇」への敬意を持っていなかったように、ぼくには思えるのだった。

垂仁天皇(2)へつづく