邪馬台国

邪馬台国 (13)「吉野ヶ里遺跡」は邪馬台国の都か 〜3世紀後半に消えた吉野ヶ里〜

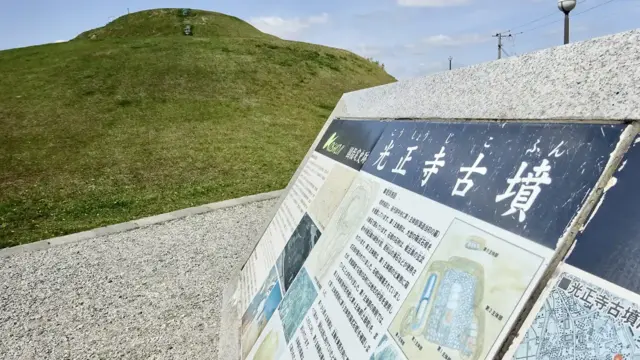

吉野ヶ里遺跡は邪馬台国の都かはじめにお断りしておくと、ぼくも「吉野ヶ里遺跡」が邪馬台国の都だとは思っていない。ただ、奈良の「纒向(まきむく)遺跡」に比べれば、吉野ヶ里遺跡の方が魏志倭人伝が描く「倭国」の風景に近いんじゃないかと思っている。先...

邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国  邪馬台国

邪馬台国