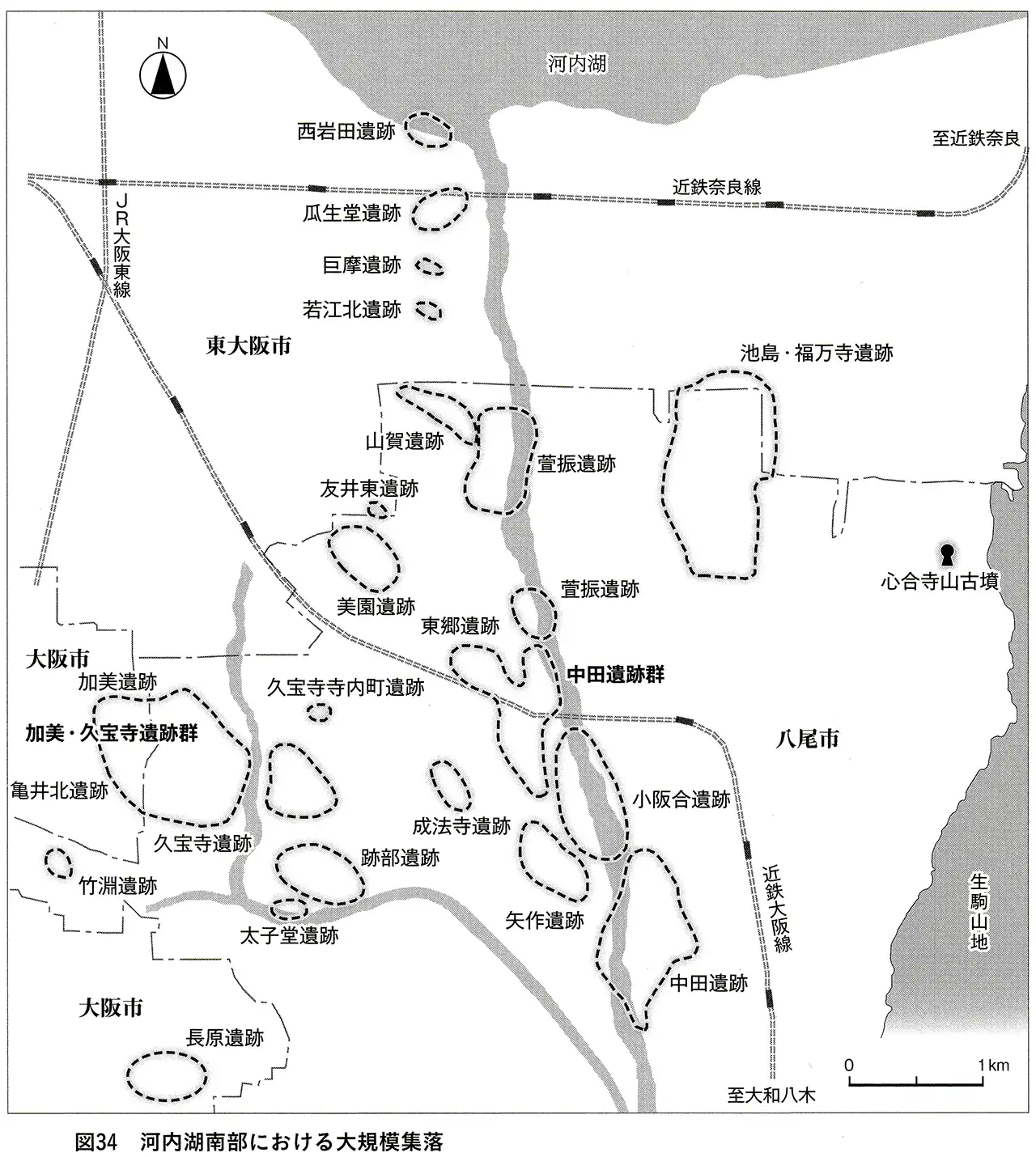

庄内式期で畿内最大の「中田遺跡群」

以前の記事で、橿原考古学研究所に勤務され、実際に「纒向遺跡」の発掘を担当された関川尚功さんの『考古学から見た邪馬台国大和説 畿内ではありえない邪馬台国』(2020年)を紹介した。

表題どおりで、長年にわたり纒向遺跡に関わられた地元・奈良県の考古学者は、纒向遺跡は邪馬台国ではないという結論に達していた。

今回も同じく奈良の考古学者で、橿原考古学研究所の附属博物館に勤務された坂靖(ばんやすし)さんの著書『ヤマト王権の古代学』(2020年)を紹介する。坂さんの結論も「九州説」だ。

坂さんが邪馬台国「九州説」をとる理由は多岐にわたるが、その中でも特にインパクトがあるのが、卑弥呼の時代の纒向遺跡は、畿内ナンバーワンの集落ではない、というご意見だろう。

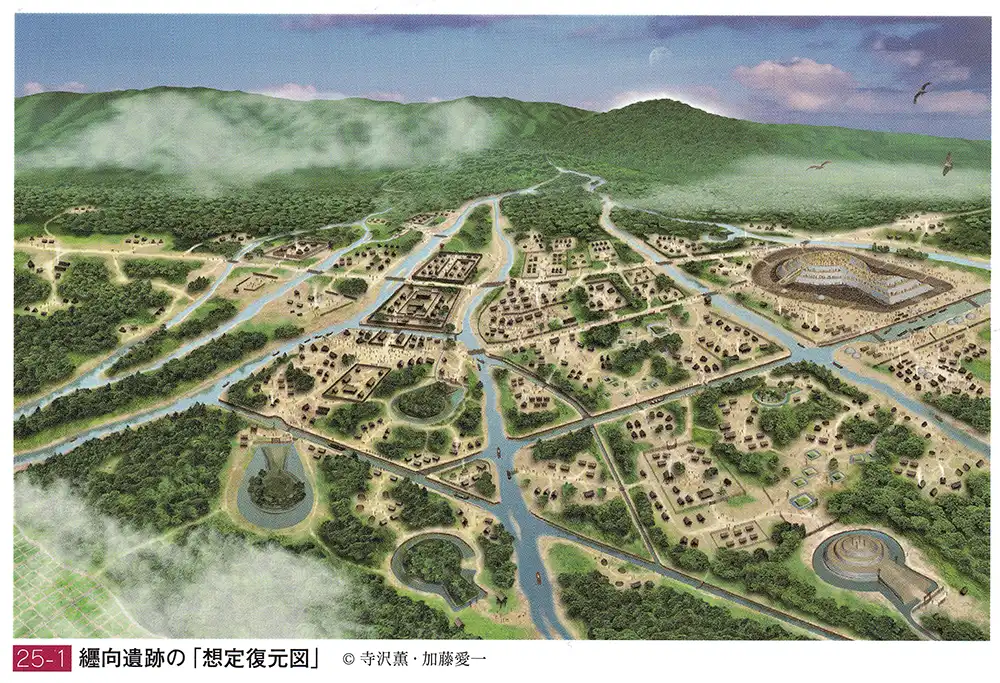

纒向遺跡のスペックとして必ず挙げられるのが「東西2km、南北1.5km」で遺跡面積は300haという遺跡規模の話だが、この数字は卑弥呼が死んでから50年ほど経ったAD300年頃のもの。

卑弥呼が生きていた3世紀前半の纒向遺跡は、「東西1km、南北1km」で遺跡範囲は100haほどと、大きいことは大きいが、実は畿内にはもっと大きな集落があったと坂さんはいう。

それが、奈良盆地の西、河内平野に広がる「中田遺跡群」だ。

それは現在、「萱振遺跡」「東郷遺跡」「小阪合遺跡」「中田遺跡」など、別々の遺跡名で把握されているものだが、その中身は同じ庄内式期の集落遺跡で「これらは一括して中田遺跡群と称されるべきもの」だと坂さんは言われる。

「中田遺跡群」としてみれば、南北3.5km,東西1kmで、遺跡面積は350haに及ぶ。同時期の纒向遺跡の3倍以上だ。

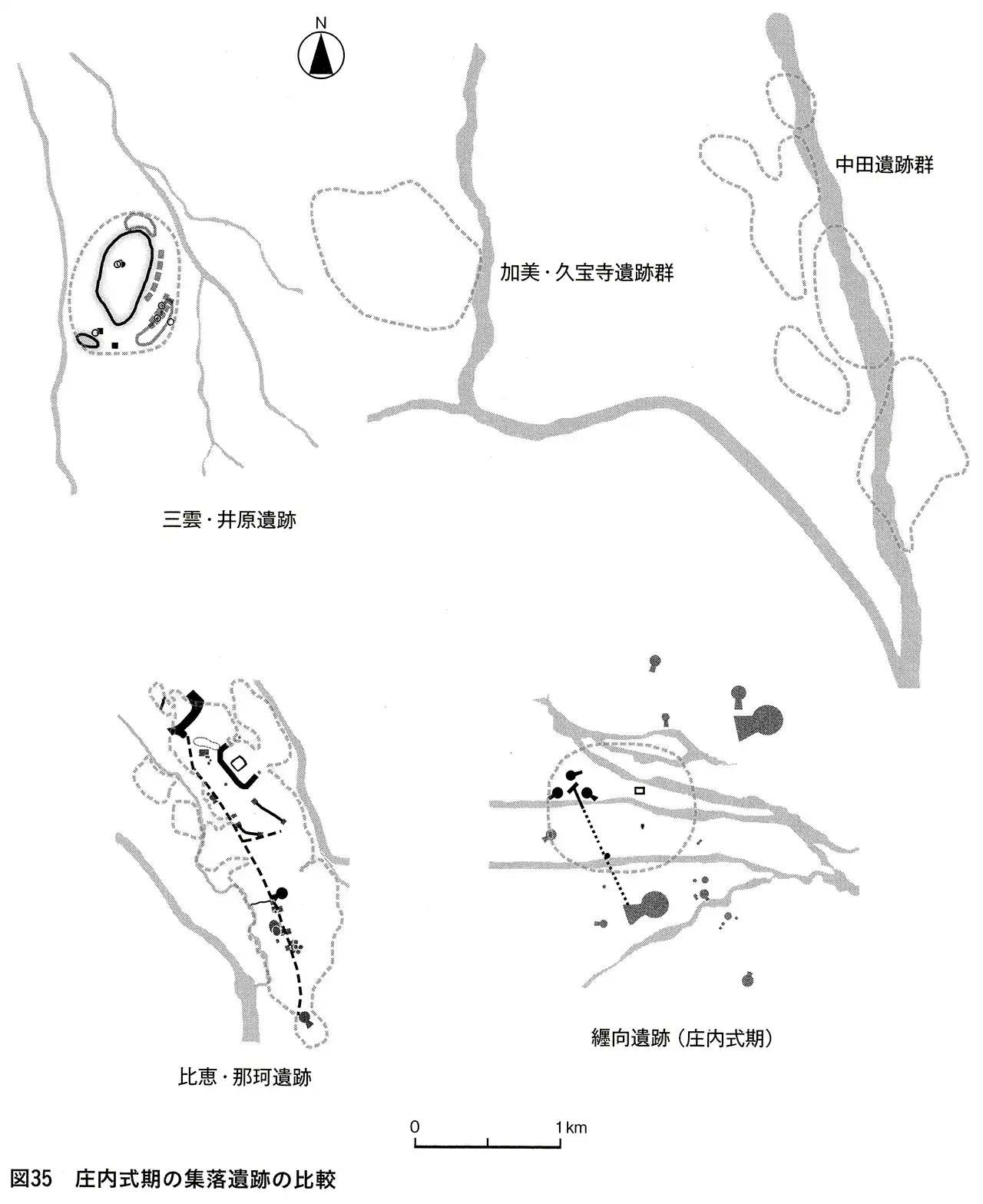

しかも中田遺跡群の西には、さらに「加美遺跡」「久宝寺遺跡」という大きな集落遺跡があって、もしもそれらが実は全部合わせて一つの集落だったとしたら、その巨大さは並ぶものがないというのが、下の「図35」。

「三雲・井原遺跡」は伊都国の王都、「比恵・那珂遺跡」が奴国の王都だとされるが、それらと比べても3世紀前半の纒向遺跡が、決して突出した規模ではなかったことは確かなようだ。

それに、やはり纒向遺跡の特徴として挙げられる「外来系土器」の豊富さについても、坂さんは「この時期の遺跡ではどこでも普通に見られる」ことだといわれる。実際、当時の先進地域「吉備」の土器については、纒向遺跡より河内の中田遺跡群(界隈)の方が出土数が多いんだそうだ。

ただ遺跡規模は大きいものの、中田遺跡群や加美・久宝寺遺跡群には目立った「王墓」がない。どうやら何らかの連合体を組織して、朝鮮半島や瀬戸内海での交易を行っていたようだ。

といっても「王墓」については奈良盆地もお粗末な状況で、3世紀前半にかろうじて96mの「纒向石塚古墳」を造営してはいるものの、その規模、規格、影響力は庄内式期の纒向遺跡周辺を統括する「オウ」のレベルを超えない、と坂さんはいわれる。

そんな「纒向」がいよいよ周辺地域を凌駕したことが分かるのが、「布留式期のはじめ頃」つまりはAD280〜290年に築造されたという「箸墓(はしはか)古墳」(280m)の登場だ。

箸墓古墳からは、吉備オリジナルの「特殊器台」と「特殊壺」が出土していて、3世紀後半の「纒向」と吉備が強いつながりを持ったことは明らかだ。

庄内式期(卑弥呼の時代)には、河内は吉備とつながることで「纒向」より優位にあったが、状況から見て「箸墓古墳の造営を契機に、劣勢におかれることになった」と坂さんはいわれる。吉備は3世紀後半になって河内と手を切り、箸墓古墳の被葬者と手を組んだってことだろうか。

ただ、それでもそれから100年近く、河内はヤマトから独立した立ち位置を維持していたようだ。ヤマトが本格的に河内経営に乗り出したのは、4世紀後半の「津堂城山古墳」(藤井寺市)の造営に始まるという話だ。

纒向遺跡は邪馬台国の都ではない

ところで邪馬台国「大和説」の根拠としては、纒向遺跡の存在自体がかなりのウエイトを占めることはご存知のとおりだ。

しかし坂さんがいうように、卑弥呼の時代の河内平野に纒向遺跡の3倍以上の巨大集落があったとしたら、その根拠は成立しないことになる。

もちろん、坂さんが「大和説」を否定する理由は他にもある。一般人でも分かりやすい点は三つ。

①中国との関係がない

弥生時代中期から後期の近畿地方からは、中国との直接交渉を示す資料が出土していない。「楽浪系土器」は北部九州に集中し、松江市以東には全く認められない。

上の「図60−5」は、唐古・鍵遺跡の近くの「清水風遺跡」から出土した中国鏡の破片だが、伊都国の「三雲南小路遺跡」に57面もの銅鏡が副葬された時代、奈良盆地の「中国」はこんなカケラでしかない。

こうした畿内の状況は、魏志倭人伝の記述とはまったく一致しない。

②卑弥呼の時代に魏と交渉し、西日本一帯に影響を及ぼしたような存在が、奈良盆地には見当たらない。纒向からは魏の遺物がまったく出土していない。

また、卑弥呼の時代の纒向遺跡の規模は貧弱で、実はまだ並行して運用されていた「唐古・鍵遺跡」の方が、集落の規模は大きかったりするそうだ。

③魏志倭人伝には、卑弥呼の居所には「楼観・城柵が厳かに設けられ」とあるが、纒向遺跡にはそのような設備は認められない。

箸墓古墳は卑弥呼のお墓ではない

ついでなので、たまに卑弥呼のお墓の候補に見かけることもある「箸墓古墳」について(原文「卑彌呼以死、大作冢、徑百餘步。狥葬者奴婢百餘人」)。

坂さんによれば、卑弥呼のために作られたという「冢」とは、墓に限ったものではなく、土を盛ったものという意味では「墳」よりも規模の小さいものを指すのだという。

また、倭人伝の「大作冢」は「大きな」ではなく「大いに=盛んに」と読むべきで、つづく「徑」の文字からそのお墓は丸い形の盛り土であることがわかる。

ただ、そのサイズについては、一歩=6尺、1尺=24cmだから「徑百餘步」は150m以上・・・だとは考えにくい。

というのも、1911年に朝鮮半島で調査された「帯方郡」の太守の墳墓は一辺が30mの方墳で、もしも魏の使者が「倭国」で150mを超える墳墓を目にしたなら、あの倭人伝のサラッと流した表現では済まないだろうから。

そういうわけで坂さんは、卑弥呼の墓が「前方後円墳であるとはとても考えられないし、規模もそれほどのものではなかった」とお考えだ。

ところでよく知られるように、「箸墓古墳」には同一設計の古墳が、近畿と吉備、讃岐に存在している。それらは箸墓古墳のミニチュアになっていて、吉備の「浦間茶臼山古墳」は箸墓古墳の1/2相似形、山城の「五塚原古墳」は1/3相似形、讃岐の「爺ヶ松古墳」は1/6相似形、という具合だ。

坂さんはこうした「箸墓古墳」と同一設計の古墳の分布こそが、箸墓古墳の被葬者の影響力の範囲を表していて、一方、その直接的な支配の範囲はその中心である、今の桜井市・天理市の「おおやまと」地域を出ない———と書かれている。

んでその”影響力の範囲”には、「倭国連合」を構成した伊都国や奴国は含まれていないわけで、それはすなわち箸墓古墳の被葬者が、魏志倭人伝が記録する「倭国の王」ではなかったことを意味する———とのことだ。

北部九州の大都市はどこか

ここからは余談。

坂さんの本で「中田遺跡群」の存在を知って改めて思い知らされるのが、考古学の成果が偶然の発見によることが多いという点。「朝日遺跡」の発見は高速道路の建設がきっかけだし、「吉野ヶ里遺跡」も工業団地の造成がきっかけだという。

一方、物部守屋の時代から大都会だった河内平野では、なかなか大規模な建設も行われず、考古学的な発見も飛び飛びになったようだ。

坂さんは、そんな飛び地に庄内式期の共通した人間の営みをみつけて、それらをつなげていった結果、纒向遺跡を超える大集落の存在に行き着いた、ということなんだろう。

ところで以前の記事で考古学者の石川日出志さんが、北部九州には伊都国の「三雲・井原遺跡」と奴国の「比恵・那珂遺跡」「須玖岡本遺跡」よりも大きな集落遺跡は存在しないんだから、伊都国が女王国に統属している以上、奴国もしくは北部九州以外にしか邪馬台国は存在できない———と言われていることを紹介した。

せっかくなので、もうちょっと引用すれば、こう。

それでも筑紫平野側が奴国や伊都国より優位の位置にあるとお考えの方は弥生後期の北部九州における有力集落の規模を比較してみましょう。吉野ヶ里遺跡と奴国の須玖遺跡群、比恵・那珂遺跡群、伊都国の三雲遺跡群です。

吉野ヶ里遺跡は全容を一望にできるので大きさが目立ちますが、じつは須玖遺跡群や比恵・那珂遺跡群はそれよりはるかに大規模です。住宅地になっているから、いまは全体が見えないだけです。

奴国における青銅器生産の卓越、伊都国と奴国に顕著な大陸系文物などを、冷静に評価すべきでしょう。

(『日本発掘!ここまでわかった日本の歴史』文化庁/2015年)

でも、現在すでに確認されている遺跡の規模だけを元に、弥生時代の集落規模を語ってしまうことに危険はないんだろうか。100年前からずーっと田んぼという地域では、その下に何が埋まっているかは分からないわけで。

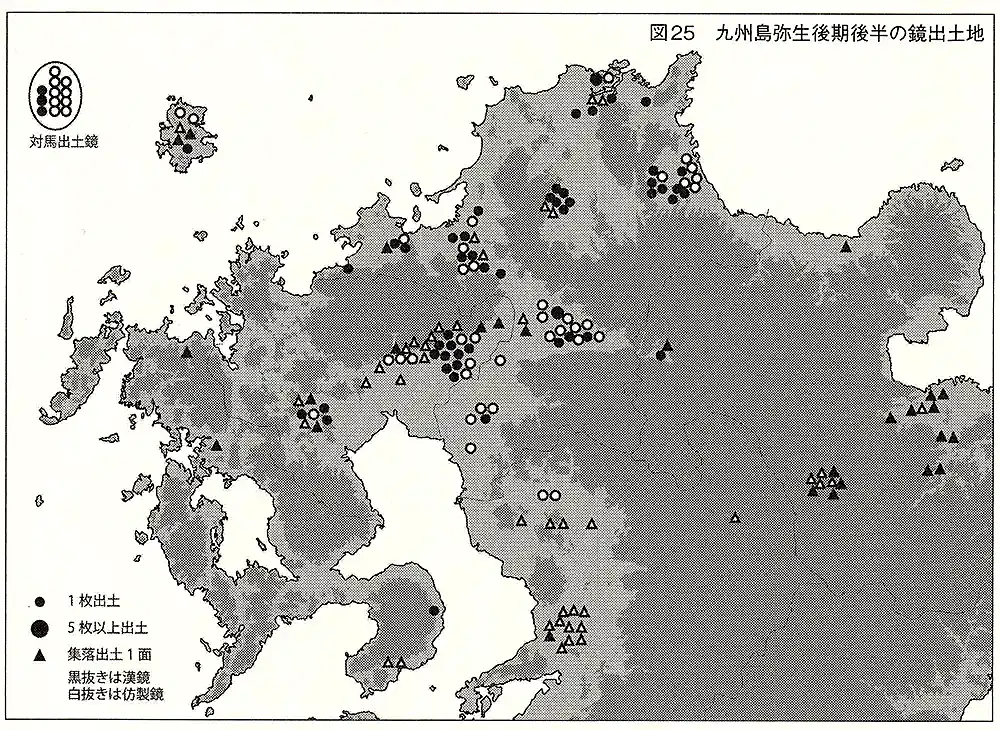

例えば「鏡」とか「お墓」といった遺物の出土状況を見た印象では、必ずしも伊都国と奴国が北部九州で「ダントツ」とは言い難い気もする。

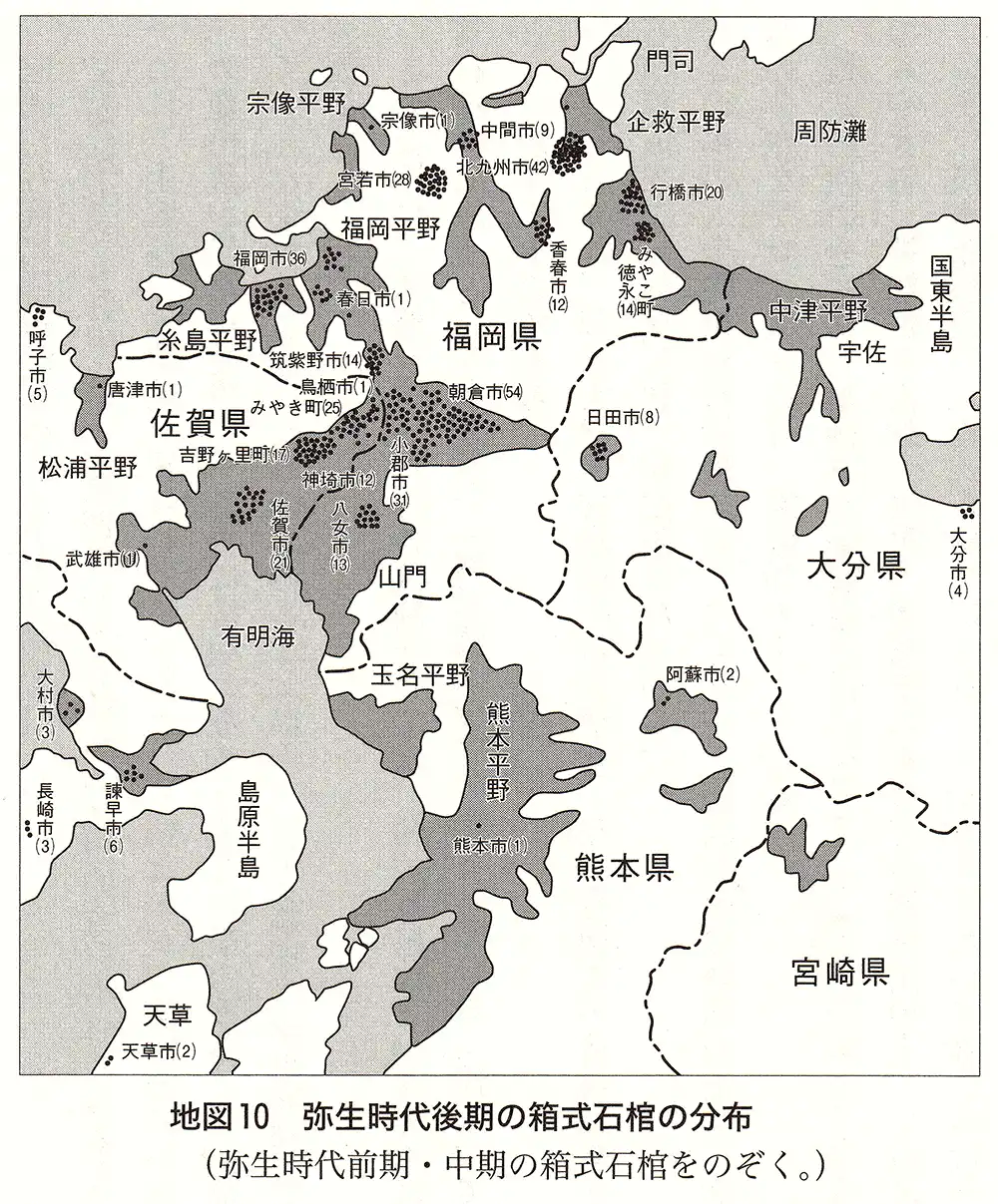

論より証拠で、下に2枚の図を貼ってみる。「図25」は倭国大乱から卑弥呼共立あたりの「鏡出土地」で、「地図10」が倭国大乱のあと北部九州の主流になった墓制「箱式石棺」の分布だ。

果たして卑弥呼の時代、本当に北部九州には「伊都国」と「奴国」しか大きなクニがなかったのか。上の二つの図を見る限り、それを断言するのはまだ早いという印象がぼくにはある。

邪馬台国(10)につづく